「根管治療を受けたのに、また腫れや痛みが出てきた…」

「抜歯や手術しかないと言われたけれど、本当に他の方法はないのか?」

「抜くしかないと言われたけれど、まだ自分の歯を残したい」

そんな疑問や不安、希望を抱えた方が、当院には多くいらっしゃいます。

近年、根管治療を専門に掲げる歯科医院が増えていますが、治療の質や方針は医院ごとに大きく異なります。

当院では、日本歯内療法学会専門医がすべての治療を担当し、保険診療にとらわれない自由診療の枠組みの中で、最善の治療法をご提案できる点が大きな特徴です。

「できるだけ歯を残したい」「外科的な処置は避けたい」——

そんな思いに応えるため、経験に裏打ちされた診断力と、再治療に特化した高精度な根管処置で、多くの方が手術を回避し、歯を残すことができています。

このページでは、根管治療後の再発の原因や、再治療で治る可能性、当院ならではのアプローチについて、わかりやすくご紹介しています。

まずは、ご自身の歯がどこまで治療可能なのか、一緒に考えてみませんか?

目次

根管治療の問題はなぜ起こるのか?

根管治療の問題は、正しくは根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)という病気を指します。これは、「噛むと痛い」「歯ぐきが腫れた」「白い膿が出る」という症状が現れる病気であり、一般的には「根の先に膿がたまっている状態」「根の先の骨が溶けている状態」と表現されます。

根管治療の再治療(再発)を知る上で、そもそも根管治療は何のために行う治療なのかを理解することはとても重要です。ここではまず、根尖性歯周炎について、歯の中に細菌が侵入した場合を4つのステージにわけて詳しく解説します。

ステージ1:細菌がわずかに侵入するも変化なし

虫歯や歯のヒビを経由し、歯の内部(根管)に細菌が侵入します。しかし、身体には免疫力が働いているため、多少の細菌の侵入では根の先に問題は起こりません。根の先の状態は正常のままです。

ステージ2:細菌が増殖し根尖性歯周炎を発症

細菌は、歯の中で徐々に増殖し、やがて身体の免疫力では抑えられなくなります。細菌が優位になると、根の先端部分の周りの骨が溶け始め、炎症が起こり、膿がたまります。この状態になると、「噛むと痛い」「歯ぐきが腫れる」「膿が出る」という症状が現れ、根管治療が必要となります。

ステージ3:不十分な根管治療では治らない

根管治療の目的は、根の中の細菌を減少させることです。しかし、根管治療を受けても治療が不十分だと、細菌があまり減少せず、一時的に症状が消えたとしてもまたすぐに再発してしまいます。治療をして数週間〜数ヶ月で再発する場合は、そもそも細菌の減少が不十分であると考えられます。

ステージ4:感染源を取り除くことで骨は再生

質の高い根管治療によって、身体の免疫力が優位になるまで細菌が減少すれば、吸収した骨はまた元の状態に再生します。この状態になって初めて、「根管治療がうまくいった」と判断できます。

ーーーーーーー

根の中の封鎖が不十分だと、わずかに残った細菌がすぐに増殖し、またステージ2の状態に戻ってしまう可能性もあります。さらに、せっかく治ったにもかかわらず虫歯になってしまうと、新たな細菌の侵入を招いてしまい、根尖性歯周炎は再発してしまいます。つまり、「細菌を減らす」「細菌が増えないよう封鎖する」「新たな侵入を防ぐ」ということが必要といえます。

根管治療を治すために重要なポイント

・細菌を減らすこと

・細菌が増えないように封鎖すること

・新たに細菌が侵入しないようにすること

なぜ根管治療の再治療が必要となるのか?

根管治療は、一般的に非常に再発が多い治療であると言われています。特に日本ではその再発率は非常に高く、実に半数以上の根管治療歯が再発しているのが現状です。

なぜ、治療をした歯がまた再発するのか?なぜ、治療をした歯にまた腫れや痛みが出るのか?

その理由を解説します。

再発の理由① 根管内の感染が取り切れていない

根管の内部には、非常に細くて複雑な構造の枝分かれ(側枝)や湾曲があります。初回の治療時にこれらすべてを完全に洗浄・消毒できていないと、細菌が残ってしまい、後から炎症や痛みが再発する原因になります。解剖学的な複雑さ(側枝、イスムス等)

再発の理由② 封鎖がしっかりとできていない

根管の中を清掃した後は、隙間なく封鎖(根管充填)することが大切です。もし封鎖が甘かったり、根の先までしっかりと詰められていなかったりすると、そこから再び細菌が侵入し、感染が再発してしまうことがあります。

再発の理由③ 詰め物の隙間や虫歯の再発で細菌が再度侵入している

根管治療後に装着する被せ物や詰め物の適合が悪いと、そこから唾液や細菌が根管内に逆流し、再感染が起こることがあります。また、時間が経って詰め物にすき間ができた場合も、再発の原因になります。

根管治療の再治療(再発)を必要とする理由 まとめ

大きくまとめると、再発する理由としては、「そもそも細菌が減らせていない」「細菌が増えるスペースがたくさん残っている」「新たな侵入経路ができてしまう」の3つであるといえます。

これらの要因は、特に術者の技術や治療環境、機器・材料の質に大きく左右されるます。特に根管治療は、うまくいくかどうかが治療を行う歯科医師にほぼ100%依存します。再発を防ぐには専門的な知識と経験に基づいた治療ができているかどうかが重要です。

根管治療の再発による症状とは

根管治療(根尖性歯周炎)が再発した場合の症状には、主に以下のものが挙げられます。

痛みの再発

根管治療の再治療(再発)が必要であることに気づくきっかけで最も多いのが、痛みです。根の問題(根尖性歯周炎)は、特に噛んだり歯ぐきを押すと痛みを感じるため、治療を受けて痛みが再度生じる場合、再発していると考えられます。

ただし、根管治療を受けた歯は、鈍い感覚や不快な症状が術後半年ほど持続する場合もあります。

治療がうまくいかず再発しているのか、それとも治療に伴う一時的なもの(副作用)なのかの適切な見極めも、歯科医師の知識や経験に左右されます。

⚠️根管治療後の違和感については、以下の記事をご覧ください。

根管治療の疑問:根の治療後の違和感は大丈夫?>>

歯ぐきの腫れやフィステルの出現

根管治療がうまくいかない場合、歯ぐきの腫れが消えない、あるいは再度出現することがあります。ただし、もともと腫れが強い場合、消失するまで時間がかかることもあります。一度消えた腫れやフィステル(プツッとした膿の出口)が数週間経過して再発した場合、治療がうまくいっていない可能性があります。

フィステルについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

関連記事:歯茎の白いできもの(フィステル)の原因と治療法は?>>

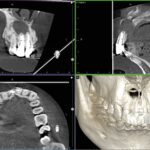

レントゲン画像で黒い影が再出現(もしくは増大)

根管治療の評価にレントゲン画像は非常に重要です。なぜなら、根管治療の問題は、骨に起こる問題であり、レントゲン画像以外で骨の状態を確認する術がないからです。

根管治療(根尖性歯周炎)が再発すると、レントゲン画像で根の先の黒い影が新たに出現(あるいは増大)します。痛みや不快感などの症状は主観的なものですが、レントゲンは骨の状態の客観的評価が可能なため、より正確な評価が可能です。

レントゲンでの評価は、以下のように判断します。

ただし、レントゲンで見える黒い影は骨の吸収像であるため、治る場合にもおおよそ6ヶ月から12ヶ月ほどの時間がかかります。そのため、治療後数週間では、レントゲン画像を元に再発しているのかどうかは判断できないといえます。

再発した場合の治療選択肢

根管治療が再発した場合の選択肢として、再根管治療・外科的歯内療法・抜歯、の3つの選択肢が挙げられます。

再発した場合の選択肢① 再根管治療(感染根管治療)

根管治療の再発の多くは、細菌感染が取りきれていないことが原因で起こります。そのため、再発した時の第一選択として、再度根の中の感染源を取り除くための再根管治療が挙げられます。

多くの歯科医院では、感染源が取りきれず、また封鎖も不十分であることが多く、再発を主訴に来院される患者様の9割は、再根管治療の適応となります。

再根管治療は、初めて根の中を処置する治療(初回治療)に比べて、成功率は低くなる傾向にあります。なぜなら、すでに根の中にさまざまな器具や材料を使用しており、歯そのものにダメージが蓄積していたり、感染がより進んだ状態になっていることが多いからです。

しかし、前回受けた治療がラバーダムやマイクロスコープを使用していない場合や、不十分な根管処置を受けている場合、”改善する余地が十分に残っている”といえます。そのため、再根管治療で治る可能性は高いといえます。

⚠️海外では、初めて根の中を触る治療をInitial Treatment(初回治療)、過去の治療のやり直しをRe-Treatment(再根管治療)と定義されています。一方で、日本では初めて根の中を触る治療を抜髄(ばつずい)、治療のやり直しを感染根管治療と定義しています。日本では再治療感染根管治療と言われることもありますが、感染根管治療も再根管治療もほぼ同じ意味で使用されています。

| 海外 | 日本 | |

| はじめて根の中を触る治療 | Initial Treatment(初回治療) | 抜髄(ばつずい) |

| 過去に治療を受けた歯の再治療 | Re-Treatment(再根管治療) | 感染根管治療 |

再発した場合の選択肢② 外科的歯内療法(歯根端切除術・意図的再植術)

根管治療の再発の第一選択は再根管治療ですが、外科的な方法が選択肢として優位になることがあります。それは、「すでに一度目の治療で質の高い根管治療が行われている場合」です。そのような場合、再度治療を行なっても、感染源の除去や根管内の封鎖などの処置が大幅に改善する”余地”があまりないといえます。

もちろん、根の中の細菌は目には見えませんが、再発している歯が「ラバーダムやマイクロスコープを使用して治療されている」「根管形成・充填が高い質で行われている」ような場合、再根管治療ではなく次のアプローチとして外科的な方法が必要となります。

外科的歯内療法は、さらに歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)と意図的再植術(いとてきさいしょくじゅつ)の2つにわけることができます。どちらも「感染源である根の先3mm程度を切除すること」が目的ですが、そのために前者は歯ぐきを開いて、後者は歯を抜歯して口腔外で、処置を行うという違いがあります。概ね、前歯(1番)から第一大臼歯(6番)までは歯根端切除術が、第二大臼歯(7番)は意図的再植術が選択されることが多いですが、歯の根の状態や骨の状態によって術式は選択します。

再発した場合の選択肢③ 抜歯

根管治療が再発した場合、抜歯も選択肢のひとつとして挙げられます。もちろん、どの患者様もご自身の歯を残したいというお気持ちがあるかと思います。

しかし、抜歯が妥当であると判断される場合もあり、以下のような状況がそれに該当します。

・残っている歯がほとんどない

・歯が割れている、折れている

・治療をしても治る可能性が極めて低い

特に、残っている歯がしっかりしているか、非常に薄くなっているか(あるいは量が少ないか)という点は、歯の予知性(将来長持ちするかどうか)に大きく影響します。歯自体が脆弱な場合、「根の先の問題は治ったが、すぐに歯が割れてしまい抜歯になった」ということにも繋がりかねません。

まずは自分の歯を残すことができる可能性を最大限模索しますが、状況によっては、抜歯を選択せざるを得ないことも考えられます。

根管治療の再発を防ぐには?再発予防のために知っておきたいこと

根管治療の再発を防ぐためには、以下の点が重要となります。これらは、いずれも患者様ご自身でできることがあまりなく、歯科医師側の知識や技術に依存します。

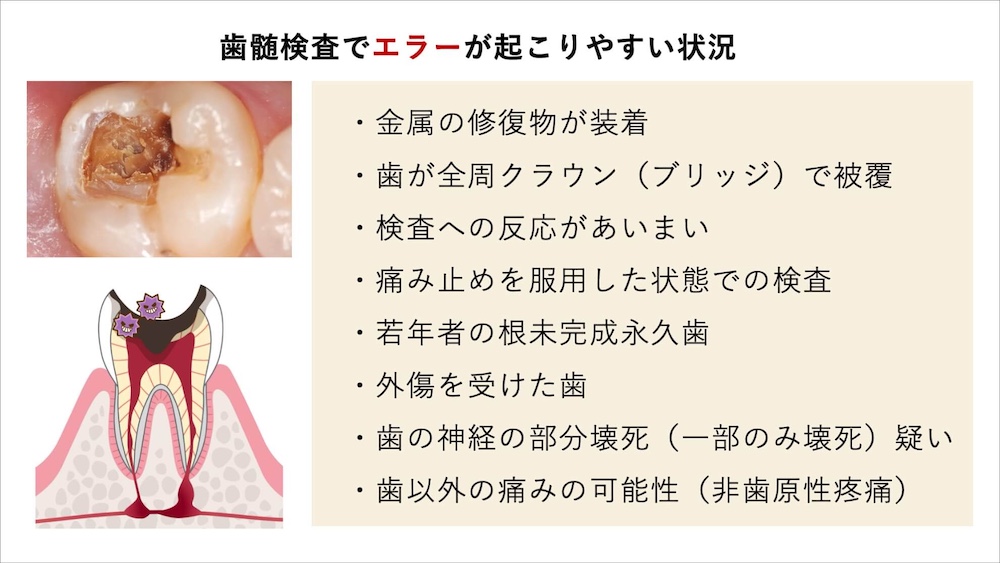

誤診を防ぎ、不要な治療をしないための診査と診断

【ひとまず治療を開始したが治らないので、「じゃあ次はこっちを治療してみましょう」と隣の歯の治療を開始した】 そのような経験はないでしょうか。

本当にそんなことあるの?と思われるかもしれませんが、実際は似たような状況が多くの歯科医院でみられます。このような原因はすべて、診断がしっかりとできていないまま安易に治療を進めてしまっていることにあります。

治療開始”前”の状態での検査が不十分なために、原因に対して的確なアプローチができず、再発してしまうことが少なくありません。

検査とは、単にCTを撮影し、根の先を見るだけではありません。患者様の症状を正確に把握し、歯の状態を精査し、歯科医師の知識を総動員して初めて”患者様のお困りごとの本当の原因”がはっきりとわかります。原因がわかるからこそ、それを治すために治療を行い、症状を改善することができるのです

しかし、根管治療の痛みは複雑であり、「なんとなく治療を進めてしまい、かえって痛みや症状が悪化してしまうケース」に、これまで数多く遭遇してきました。治療開始時に高い精度で診断し、原因をはっきりさせることが、再発を防ぐための第一歩であるといえます。

根の中の感染源をしっかり取り除く専門的な治療

根管治療の再発の多くは、根の中の細菌感染が残っていることにあります。つまり、細菌が十分に減らせていないのです。

細菌は、目には見えません。だからこを、どのような器具を用いて、どのような薬を使い、歯の負担を減らしつつ細菌をしっかり減少されるために、知識がないと的確な処置が行えないのです。

以上のことを理解し、実践できる技術があるかどうかが、根管治療の再発を防ぐためには重要であるといえます。

また、近年では徐々にラバーダムやマイクロスコープを使用している歯科医院も増えてきました。ラバーダムやマイクロスコープを使用しているから、高い質の治療が提供できると謳っている場合もあります。

しかし、単にラバーダムやマイクロスコープを使用しているだけでは、治せるとはいえません。

ラバーダムやマイクロスコープは、あくまで適切な治療を行う土台であり、治療成功させ、再発を予防するには、歯科医師の知識と技術と経験次第であるといえます。

細菌の侵入を防ぐ精度の高い修復治療

根管治療がうまく成功した場合、数年が経過して根の問題が再発することがあります。

一度治ったのに再発する最も多い原因は、新たな虫歯の発生による根管内への細菌の侵入です。

これを防ぐために重要なことは、隙間ができるだけ少ない、精度の高いかぶせものを装着し、虫歯の再発を防ぎ、根の中への細菌の侵入を防ぐことです。

せっかく根管治療を受けて根の先の膿が治ったとしても、詰め物(インレー)やかぶせもの(クラウン)の段差が大きい状態だと、数年で虫歯が再発してしまいます。

そうすると、以下のような流れで根尖性歯周炎は再発します。

修復治療の境目から虫歯が進行

→細菌が根の中に到達

→徐々に根の中で細菌が増加

→発症閾値を超える細菌数になると根尖性歯周炎が再発

→痛みや腫れの症状が出現

→歯科医院で再治療が必要に

このプロセスは、数週間〜数ヶ月で起こることは少ないといえます。そのため、「一度治療をして治った歯が、数年あるいは数十年経過して再発している」とう状態は、虫歯の再発が理由であるといえます。

クラウン1本の治療をみても、やはり歯科医師の技術、そして歯を作る歯科技工士の技量により、仕上がりは大きく左右されます。段差がなくスムーズに歯を削り、正確な型取りをし、優れた精度のクラウンを作る歯科技工士が仕上げる、という、一連の流れの中のどこかで妥協点や不十分な点があれば、質の高いクラウンを作り上げることはできません。

根尖性歯周炎の再発の予防は、根管治療に加え、修復治療の質も重要であるといえます。

以下の記事では、虫歯の再発を防ぐ精密な修復治療についてまとめています。

精度の高い修復治療の大切さについてはこちら>>

髙井歯科クリニックが根管治療の再発治療に強い理由

大阪府豊中市で開業している髙井歯科クリニックでは、根管治療が再発した患者様の治療を数多く行っている実績があります。実際、根管治療関連のお困りごとで来院される理由で最も多いのが、「根管治療を受けた歯が再発した」という理由であり、行う根管治療の8割は、過去に一度受けた治療の再治療(再根管治療)です。

再発の治療は、初めて根の中を触る初回治療(抜髄)よりもはるかに難易度が高い治療といえます。

髙井歯科クリニックでは、根管治療の再発に対する治療も日常的に行っており、「再発したが何とか治したい」と希望し多くの患者様が遠方からも来院されています。

日本歯内療法学会専門医による根管治療

髙井歯科クリニックの院長である髙井駿佑は、日本歯内療法学会専門医の資格を取得しています。

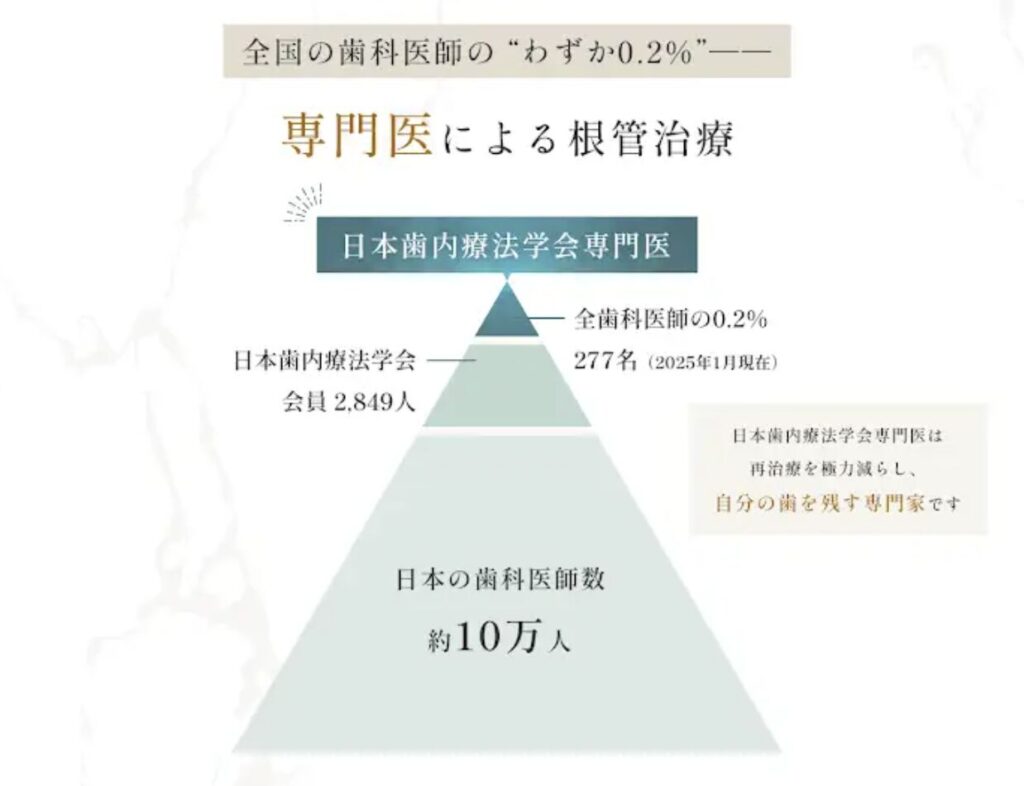

日本歯内療法学会専門医は歯の神経の治療を専門とする歯科医師であり、日本の歯科医師の中でもわずか0.2%、すなわち歯科医師500人に1人しか有していない資格です。

そのため、根管治療の再発治療や、再発の予防、他院で治すことができなかった根の問題を解決するスペシャリストといえます。

この資格を有する歯科医師は大阪府内で23人、豊中市では当院の髙井駿佑のみとなっております。

(日本歯内療法学会 専門医・指導医名簿 2025年7月時点)

専門医の資格は、取得するために以下の要件をクリアする必要があります。

- 学会認定施設での研修を5年以上

- 2名の指導医または専門医の推薦状

- 書類審査(5症例を認定審議会に提出し書類選考)

- 筆記審査(記述試験)

- 対面審査(口頭試問)

これらすべてクリアし、学会が専門医を取得するにふさわしい知識と技術を有していると判断した者にのみ与えられます。

さらに、髙井歯科クリニック院長の髙井駿佑は、専門医取得後も歯科医師を対象としたセミナーのインストラクターを務め、日本最大級の歯科医療従事者向けの講演や、書籍の執筆など、歯内療法領域で多岐に渡り活動しています。

精密な診断と原因の追求

再発した場合に、まずは精密な検査と診断が必要です。髙井歯科クリニックでは、「よくわからないけれど、ひとまず治療してみましょう」ということはありません。なぜなら、原因がわからないまま治療を進めても、問題の解決に繋がらない可能性があるからです。

そのために、最新のCT画像による歯の精査を行いますが、単に三次元的に歯をみて、根の先に膿があることを確認するだけではありません。

専門医として、以下のように通常のレントゲンではわからない細部まで詳しく確認し、患者様の主訴を解決し、根管治療の再発を治療し治せるように、あらゆる可能性を探ります。

1本の歯を残すことにこだわる診療体制

私たち歯科医師は、毎日多くの歯を治療しています。その中で、同じ症状、同じ歯、同じ状態の歯はひとつとしてありません。

「根管治療」という治療は世界基準で標準化された守るべきルールがありますが、実際には、1本1本の歯に対し、最適な方法を選択し実践しています。まさに、オーダーメイドの治療であるといえます。

どのような点が歯によって異なるのか、以下にその例を挙げてみます。

これら全てを”なんとなく”行うだけでは、治癒に導くことは難しいといえます。

ひとつひとつの処置を、”なぜそれを行うのか”の理由をもって実践することが、1本の歯を残すことにつながります。

再発が疑われる症状がある方へ|よくある質問(Q&A)

Q1. 以前根管治療した歯がまた痛みます。再治療は可能ですか?

A. はい。多くの根管治療の再発は、再治療が可能です。特に、以前に受けた治療が「ラバーダムが使用されていない」「十分な感染源の除去が行われていない」場合には、根の中の細菌をより減らせる余地があるため、治療して治る可能性が高いといえます。しかし、歯が割れてしまっている場合や、虫歯があまりにも深い場合、歯そのものが長持ちせず、治療を行うことができない場合もあります。

Q2. 一度治ったのに、また再発することはあるのですか?

A. はい。一度治ったということですが、単に症状がおさまったのか、レントゲン画像で根の先の黒い影が消失したのかでも異なります。症状が治ったが、数ヶ月してまた再発した場合、治療により一時的に症状が軽減していただけで、根本的には治っていなかった、という可能性もあります。また、レントゲンで黒い影がしっかりと消えて骨が回復したにも関わらず、数年経って再発するということもあります。いずれであっても、再根管治療の適応であるといえるでしょう。

Q3. 治療後すぐに再発する歯と、数年たってから再発する歯の違いは何ですか?

A. 治療後すぐ、特に数週間や数ヶ月で再発する場合、前回の根管治療で細菌感染が十分に取りきれていない可能性があります。治療により一時的に症状は軽減したものの治りきっておらず、比較的短期間の間に再度症状が出る場合がこれにあたります。

一方で、治療を受けてしっかり治った後、数年あるいは数十年経過してから再発する場合もあります。虫歯や歯の破折によって、歯の内部に新たに細菌が侵入し、徐々に細菌が増えることで、時間をかけて再発します。

Q4. 根管治療が再発したら抜歯するしかないと言われましたが、本当に抜歯が必要でしょうか?

A. 根管治療の再治療は一般的に成功率が非常に低く、専門的なトレーニングを積んだ歯科医師でなければ、的確に治療を行うことは難しいといわれています。しかし、根管治療の再発が必ずしも抜歯になるかというと、決してそうではありません。歯の状況にもよりますが、再発に対してもできる限りの治療を行うことで、歯を残せる可能性はあると考えてよいでしょう。

Q5. 再発しても外科手術は避けたいのですが可能ですか?

A. 現在の状況により、再治療の方法が通常の根管治療(再根管治療・感染根管治療)が最適なのか、外科的歯内療法(歯根端切除術・意図的再植術)が最適なのかは異なります。しかし、基本的には歯や患者様の負担を考慮し、外科手術を避けた方法を第一選択に考えます。

外科手術を回避する治療方法については、以下で詳しく解説しています。

「歯根端切除が必要」と言われた方へ|本当に外科手術は必要?外科手術をせずに治す方法とは?>>

Q6. 多くの歯科医院で精密な根管治療を謳っていますが、根管治療の専門医は何が違うのですか?

A. 根管治療の専門医は、歯の神経治療に特化したプロフェッショナルです。患者様にとって、歯医者はどの治療もある程度均等に習得していると思われるかもしれませんが、実は歯の治療は細分化しており、それぞれ得意としている治療が異なります。

根管治療・歯周病治療・かぶせもの治療・インプラント治療・矯正治療・噛み合わせ治療・小児歯科治療・外科手術など

上記の他にも、さまざまな分野があり、全ての分野を専門的に行うことはほぼ不可能といえます。

そのため、「精密な根管治療」と一言で言っても、実際に行われている治療が、高いレベルなのかどうか、本当に質の高い治療が行われているかどうかは、患者様にとって判断する術がないともいえます。

そのため、専門医資格を有している他に、多くの症例を経験している(実績や症例を実際に公開している)、講演や執筆の経験が豊富かどうかなどが、患者様が判断できる要因のひとつではないかと考えられます。

根管治療の再発でお悩みの方へ|髙井歯科クリニックでの治療の流れ

実際に、髙井歯科クリニックに来院される患者様の、来院から治療が完了するまでの流れを解説します。

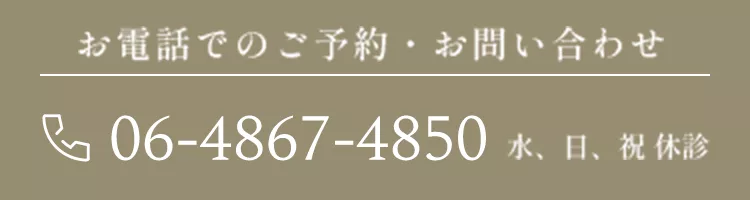

STEP 1:Webまたはお電話でのご予約

ホームページのWeb予約ページまたはお電話にて、ご予約いただけます。

STEP 2:初回来院 検査・診断・カウンセリング

初回の治療では、およそ50分のお時間を頂戴いたします。

これまでの経緯や現在の症状をお聞かせいただき、レントゲン・CT検査、マイクロスコープによる歯の状態の精査を行います。

検査結果から、現在の状態や問題点のほか、今後治すために必要な治療(治療方法、期間、成功率、費用、リスクなど)について、資料をもとにお話させていただきます。

STEP 3:治療開始 精密根管治療

根管治療の再発に対して、治療を行います。再根管治療なのか外科的な方法なのかによって異なりますが、再根管治療の場合、1回もしくは2回で治療は完了します。

STEP 4:経過観察 術後6ヶ月・12ヶ月

根管治療が奏功して治癒しているかどうかは、およそ12ヶ月の時間が必要といわれています。当院では、まずは6ヶ月後に経過観察に来院いただき、レントゲン写真・臨床検査・患者様の自覚症状などを評価します。

術後6ヶ月で完全に治癒している場合でかぶせものを予定している場合、かぶせものの治療に移行します。まだ治癒が不十分な場合には、術後12ヶ月まで継続して経過観察となります。

STEP 5:補綴修復治療

臼歯(奥歯)の場合、歯の破折を防ぐために、クラウンによる修復治療を行います。まずは仮歯を作成し、デジタルスキャナーによる光学印象を行い、精密なセラミッククラウンを製作します。

前歯の場合に、基本的にはクラウンをかぶせる必要はありません(歯の状態による)。

将来的に虫歯が再発して細菌が侵入することを防ぐためにも、精密な修復治療は非常に重要なステップです。精密な修復治療は、歯科医師だけではなく、実際にクラウンを製作する歯科技工士の技術も大きく影響します。当院では、歯科会でも多くの講演やKOL(Key opinion leader)を兼任する日本トップランナーである歯科技工士に製作を依頼し、精密な修復治療を行うために万全の体制を整えて、1本の歯の治療にのぞみます。

根尖性歯周炎の治癒を確認し、精密な修復治療を行なった時点で、治療は一度完了したといえます。

その後は、年に1回程度、歯の破折などの問題が生じていないかの経過観察となります。

こちらのページでも、治療の流れや費用についてより詳しく解説しています。

髙井歯科クリニック 根管治療専門サイト>>

実際に来院された患者様とのやりとりをご紹介

以下の記事では、実際に髙井歯科クリニックを受診された患者様と初診時にお話した内容についてご紹介しています。

セカンドオピニオン:根管治療後1ヶ月で再発した40代男性患者様>>

上記では、根管治療後わずか1ヶ月で再発し、当院に相談に来られた患者様でした。

治療を終え、かぶせものを装着してすぐの状態でしたが、根の先の膿が再発し、抜歯を勧められたとのことでした。

根管治療後の根の先の膿や腫れの再発、治療プランなどについてお話させていただき、治療を開始していくことになりました。

そのほか

日本歯内療法学会では、患者様に向けた情報を公開しています。

患者様向け 日本歯内療法学会ホームページはこちら>>

米国歯内療法学会でも、患者様向けに再根管治療について情報を公開しています。

特に、ページ下部の根管治療の動画では、治療の流れをわかりやすく解説しています。

患者様向け 米国歯内療法学会ホームページはこちら>>

根管治療の再発のご相談・治療をご希望の方はこちら

上記Web予約、またはお電話(06-4867-4850)でもご予約を承っております。

膿や腫れが再発したとしても、大切な歯を残せる可能性があります。

まずは一度ご相談ください。

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医