「歯の神経を抜くときは痛いのか」「治療後も痛みが続くのではないか」

そうした不安から、根管治療をためらう方は少なくありません。

確かに、神経を抜く処置(抜髄)は歯科治療のなかでも不安を感じやすいものです。実際に、麻酔の使い方や治療精度によって痛みの感じ方は大きく変わります。

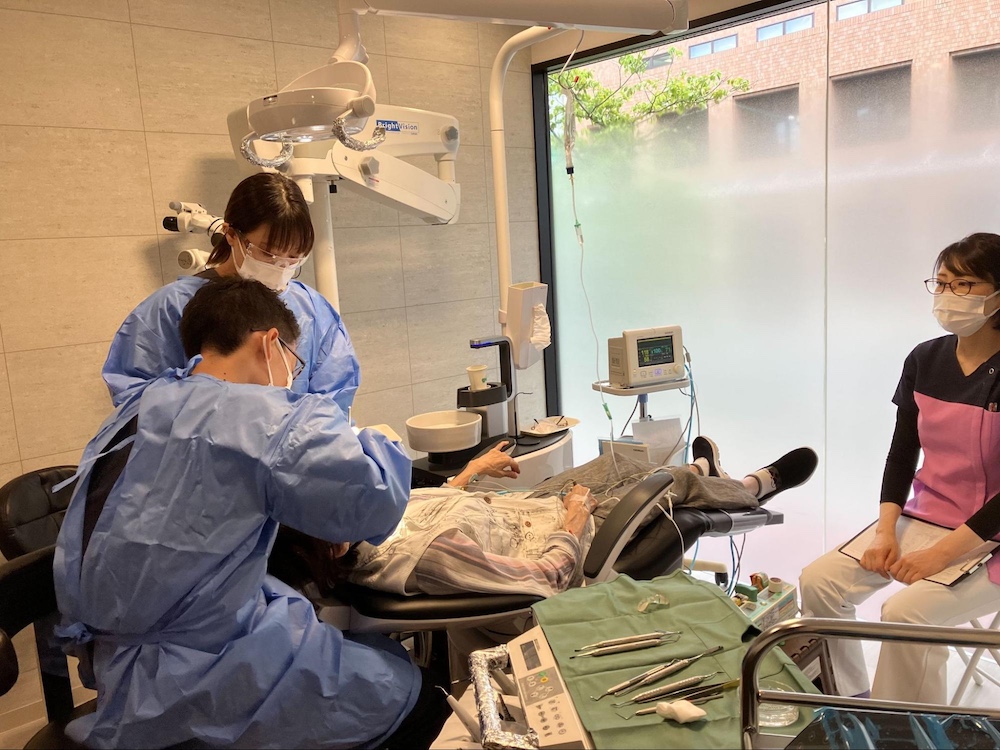

髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医がマイクロスコープやCTなどの最新設備を用いて、麻酔を確実に効かせた精密な根管治療を行っています。

本記事では、治療中・治療後の痛みの実情と、痛みを抑えるために重要なポイントを解説します。痛みが不安で治療を迷っている方は、ぜひ参考になさってください。

目次

歯の神経を抜くのはどんな時?

歯の神経を抜かなければいけないのは、どのような時なのでしょうか。歯科医院を受診し、「歯の神経を抜く必要があります」と説明を受けた場合、以下の2つの状態であると推測されます。

- 歯の神経が完全に死んでしまっている状態=歯髄壊死の状態

- 歯の神経はまだ生き残っているが強い炎症を起こしている状態=歯髄炎の状態

まず、歯の神経を抜くとはどういうことか、そして、歯の神経を抜かなければいけない状況はどのような時か、少し詳しく解説していきます。

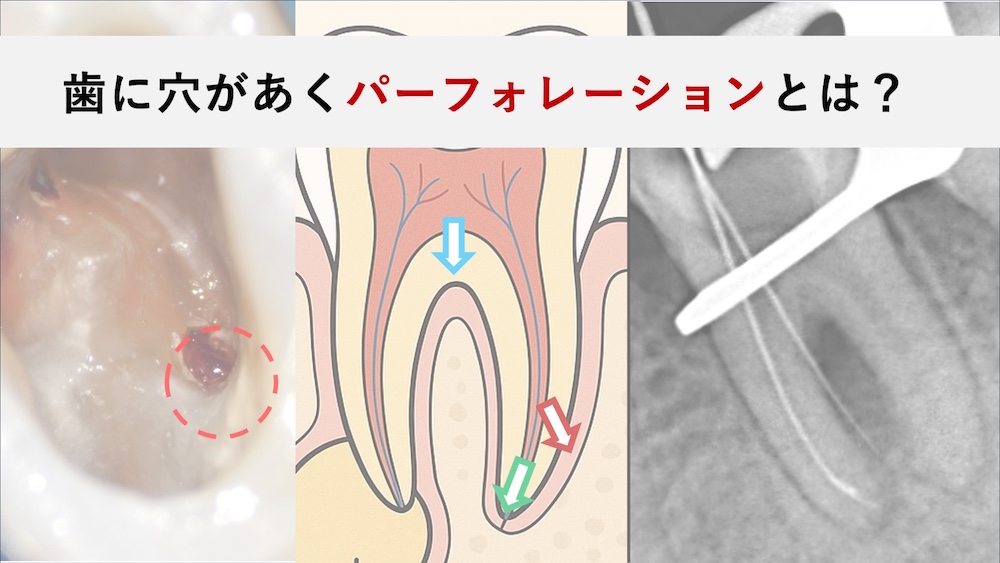

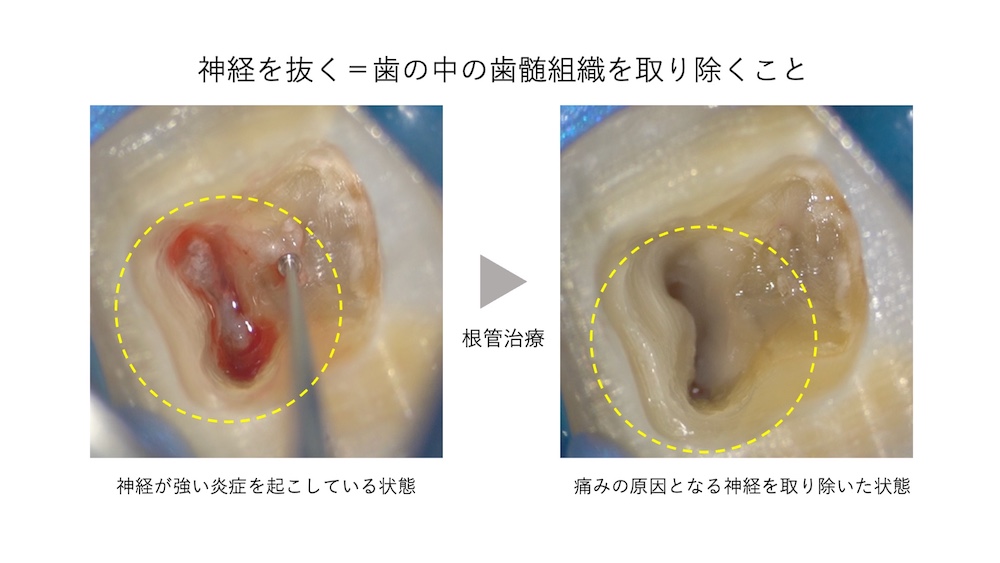

そもそも「歯の神経を抜く」とは

一般的に歯の神経とよばれる組織は、正しくは歯髄(しずい)組織といいます。歯髄組織は、血管や神経繊維などからなり、歯に栄養を与えたり、細菌の侵入に抵抗したり、様々な働きをしてくれています。歯の神経を抜くとは、歯の中から歯髄組織を取り除くことをいいます。

歯の神経(歯髄組織)を取り除く具体的な方法は、基本的には2つの方法を組み合わせて行います。

- ファイルという細い器具を使用して物理的に取り去る

- 溶解性のある洗浄液で溶かす

これだけ聞くと恐ろしい治療のように思えるかもしれません。しかし、神経の取り残しがあると、その後の痛みや再発につながります。また、歯を削る量を最小限に抑えるテクニックを駆使する、洗浄液の濃度を調整するなど、歯への負担を極力軽減することで、安全かつ最適な治療を行うことができます。

どんな症状のときに神経を抜くのか

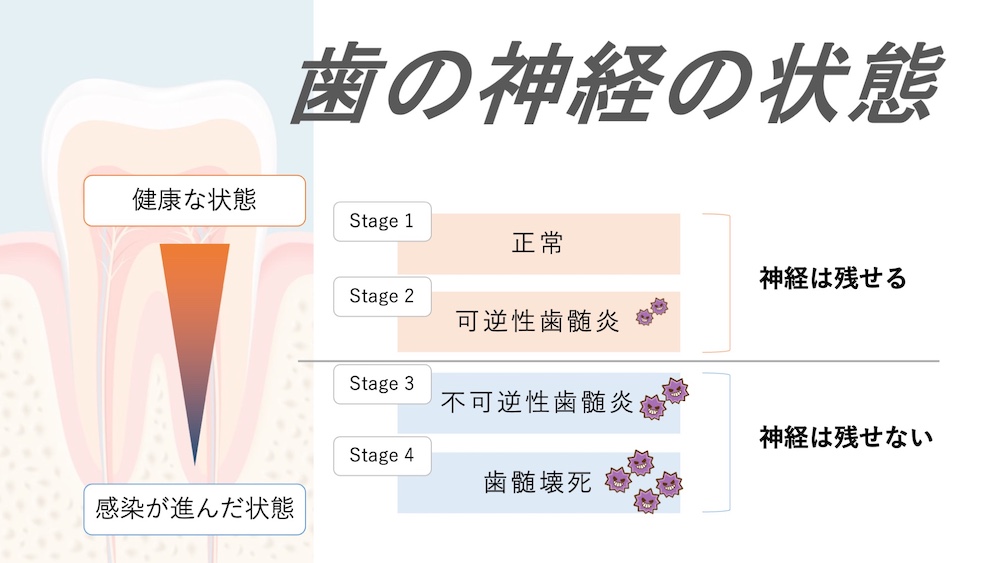

神経を抜く必要がある状況は、専門用語では「歯髄壊死」の状態か、「(不可逆性)歯髄炎」の状態の、2つのいずれかである可能性が高いといえます。ここでは、神経の状態をステージ1から4にわけて説明します。

健康な歯の神経(ステージ1)に虫歯が進むと、歯の内部に細菌が侵入します。それによって、歯の神経は歯髄炎(しずいえん)という状態になります。歯髄炎は、初期の状態(ステージ2:可逆性歯髄炎といいます)であれば、「冷たいものでたまにしみる」程度の症状で、この時点では神経を取り除く必要はありません。

しかし、細菌の感染が進むと、神経が強い炎症を起こし始めます(ステージ3:不可逆性歯髄炎といいます)。この状態では、「何もしなくてもズキズキ痛む」「温かいもので強い痛みがある」というような症状が起こり、神経を取り除く必要がある状態になります。そして、完全に神経が死んでしまってしまうと、痛みを感じなくなります(ステージ4:歯髄壊死といいます)。

▼ステージ1:健康な歯の神経

歯の内部の歯髄が健康な状態で、細菌の侵入もない状態

▼ステージ2:細菌感染の初期(可逆性歯髄炎)

虫歯が進むと、歯の内部に細菌が侵入します。それによって歯の神経は軽度の炎症を引き起こし、この状態を可逆性歯髄炎といいます。このステージの症状は、「冷たいものでしみる」「たまにじんわり痛みがある」という比較的軽度なものです。主な原因である虫歯を取り除けば、ステージ1の正常な状態に戻る可能性がある状態です。

▼ステージ3:細菌感染の後期(不可逆性歯髄炎)

細菌の侵入(感染)がさらに進むと、歯の神経は強い炎症を起こします。この状態を不可逆性歯髄炎といいます。このステージでは、「何もしなくてもズキズキ脈打つように痛い(自発痛)」「冷たいものを口に含むと非常に強く痛む」「温かいものでジンジン痛い」という症状が現れます。治療法としては歯の神経を抜く治療(根管治療)の適応であり、神経を残すことはできない状態です。

▼ステージ4:細菌感染の末期(歯髄壊死)

細菌感染がさらに進行すると、歯髄組織は壊死し、いわゆる「神経が死んだ状態」になります。このステージになると、ズキズキした痛みは消えますが、放置しておくとさらなる問題へとつながるため、歯の神経を取り除く必要があります。

歯の神経を上記のステージにわけた場合、ステージ3〜4の状態は神経の保存は不可能であり、神経を取り除く必要がある状態といえます。

そして、神経が死んだ歯を放置すると、さまざまな問題に繋がります。

神経が死んだ歯を放置してしまうことのリスクやデメリットについては、以下のページをご覧ください。

歯の神経を抜く治療中は痛いのか?

多くの患者様が、歯の治療、特に歯の神経を抜く治療は痛いと考えています。

ここでは、歯の神経を抜く治療中の痛みを防ぐ方法と、痛みを感じる機会が多い理由について解説します。

麻酔が効けば痛みは感じにくい

歯科治療、特に歯の神経を抜く治療は、治療時に痛みを伴います。それは、歯や歯の周囲には、痛みを感じる神経線維が走行しているためです。

そのため、歯の神経を抜く治療を受ける時には、麻酔をして感覚を鈍らせることが必須であるといえます。麻酔をすると、痛みの感覚をブロックできるため、「いつ次の痛みが来るのか」という不安を感じることなく、治療を受けることができます。

根管治療中の痛みについてより詳しく知りたい方は、以下のページを参考にご覧ください。

痛みを感じる原因とその背景

では、なぜ多くの患者様が、歯科医院の治療中に強い痛みを感じるのでしょうか。その理由は、「麻酔をせずに治療を行う歯科医院が多いから」です。麻酔そのものにも、よく効かせる”コツ”やテクニックがありますが、そもそも麻酔をせずに治療を行われていることが少なくありません。そこには、歯科医師に以下のような考えが根付いているからです。

- 歯の神経が死んでしまっているから、痛みは感じないはず

- 神経を殺す強い薬を前回使ったから、今回は麻酔をしなくても大丈夫

このような考えは、完全に”誤り”であるといえます。

過去の研究では、神経が死んだ場合でも根の先の神経線維は生き残っており、麻酔なしで触ると痛みを感じることが明らかになっています。また、治療中に何度も痛みを感じると、痛みの閾値(痛みの感じ易さのハードル)が下がることも報告されています。その結果、長期にわたり痛みが持続してしまうことに繋がります。

歯の神経の治療時には、麻酔をして治療を受けることが、安心して治療を受けるために必要といえるでしょう。

過去に神経を抜いた歯の治療でも麻酔が必要

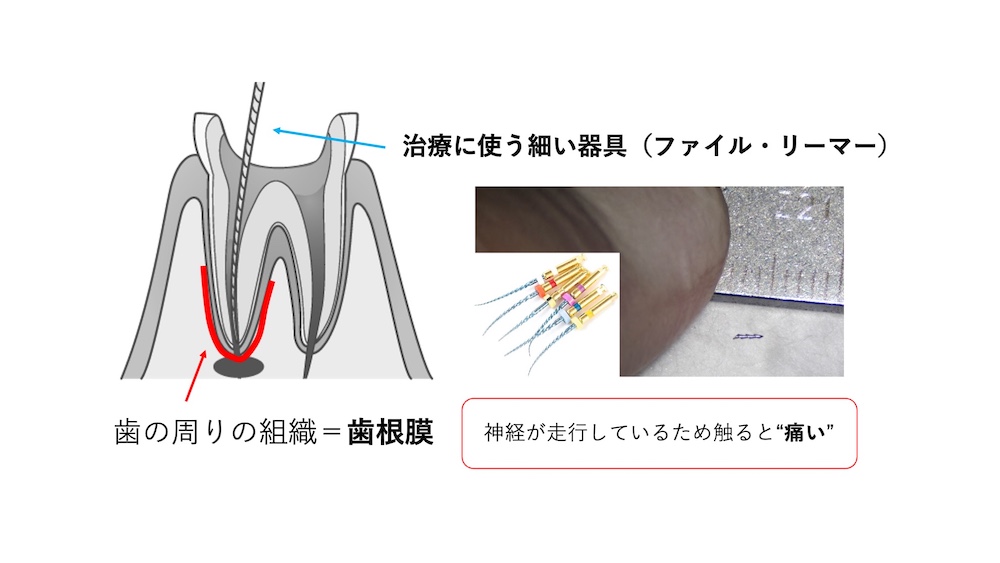

過去に治療を受けた歯であっても、麻酔は必要です。その理由は、歯の外側にも、感覚を感じる神経が存在しているからです。

歯の周りは、歯根膜(しこんまく)という組織で取り囲まれています。過去に神経を取り除いている歯の再治療(感染根管治療)では、たとえ歯の中の神経が完全に死んでいたとしても、歯の周りの歯根膜の神経は生き残っています。その結果、治療中に使用する細い器具(ファイル・リーマー)で根の先を”つつく”と、触れるたびにチクチクとした、場合によってはズキンとした強い痛みを感じます。

このことから、治療のやり直し、再治療であっても、やはり麻酔は必要であるといえます。

麻酔が効きにくいのはどんな時?

麻酔をすることで、治療中の痛みを感じずに治療を受けることができます。しかし、以下のような状況では、麻酔が効きにくい場合があります。

- 治療開始時にすでに強い痛みがある歯(ズキズキした非常に強い痛み)

- 元々麻酔が効きにくい患者様(体質・個人差)

- 麻酔が切れるのが早い患者様(治療後半に効果が切れる)

- 骨が分厚い歯の治療の場合(特に下の奥歯)

このような場合は麻酔の効果が得られにくく、十分に麻酔を行なった場合でも、治療中に痛みを感じることがあります。そのような場合には麻酔を追加しますが、一度治療中に痛みを感じると、痛みの感覚が過敏になるだけでなく、麻酔の効果も奏功しにくくなります。

どうしても治療の継続が困難な場合は治療が中断となることもあります。そのような場合、次回来院時に術前に痛み止めを服用した状態で、再度治療を行うこととなります。

歯の神経を抜いた後の痛み|どれくらい続く?

歯の神経を抜く治療を受けた帰宅後も、痛みが続くことがあります。これは、治療に対する身体の反応であり、”これが原因である”とはっきり特定できるわけではありません。

精密な治療により術後の痛みはできる限り軽減できますが、完全にゼロにはできません。

痛みの程度の目安

歯の神経を抜いた後の痛みの程度について、実際に当院を受診された患者様の多くが、以下のようにお話されています。

- 鈍い鈍痛や不快な感じはあるが、痛み止めを飲むかどうか迷う程度だった

- 当日に1錠だけ痛み止めを飲んだが、あとは飲まなくても大丈夫だった

- 硬いものが当たると鈍い感じはあるが、それ以外は痛みはなかった

- 歯ぐきが腫れている感じがあるが、歯自体の痛みはそこまでない

ただし、歯の状態や患者様の痛みの感じ方によって、実際の痛みの程度は異なります。全ての患者様がこのように感じるわけではありませんので、ご注意ください。

痛みの持続期間の目安

痛みの持続期間については、おおよそ当日〜翌日に不快な感じがあったとお答えいただくことが多く、1週間以上続くことはまれです。

根管治療後の痛みの持続期間について様々な研究がありますが、2019年の論文では、以下のような結果が報告されています。

- 治療した当日〜翌日に痛みある患者様:およそ40%

- 治療した3日後〜4日後も痛みが残っている患者様:およそ10%

そのため、歯の神経を抜いた後には、仕事や学校を休んだり、食事が全くできないということは少なく、痛み止めの服用で十分にコントロール可能であるといえるでしょう。

⚠️ただし、上記は「精密な治療を、ラバーダム防湿下でしっかりと行なった場合」という前提です。不十分な根管治療の場合、術後の痛みが強く長期間継続することがあります。

こちらの記事でも、治療後の痛みや違和感について解説しています。

ズキズキする・噛むと痛い場合

根管治療中の歯は、歯の内部が空洞になっている状態です。その状態で硬いものを噛むと、歯そのものが響くような感覚となり、場合によっては”痛い”と感じることがあります。

そのため、特に臼歯(奥歯)については、根管治療を開始した時点で噛まないように歯の高さを落とし、反対側の歯と接触しないようにすることが推奨されています。

また、治療中は歯が過敏になっている状態ですので、痛みを感じている場合、できるだけ反対側で噛むようにお願いしています。特に、硬いナッツやパン、おせんべいなどは、歯への負担が強いため、感覚が落ち着くまでは控えていただいた方がよいでしょう。

何もしなくてもズキズキ痛い場合

ズキズキした痛みがある場合、可能性が高いものとして以下の2つが考えられます。

- 炎症が強い状態の歯髄(歯の神経)が取り除けていない

- 歯が過敏になる強い薬(ペリオドン)を使用している

いずれにしても、痛みが強い状態であれば、日常生活に支障が出ることも少なくありません。歯の神経の治療は非常に細かく複雑であり、上記のような症状が長期にわたり継続すると、治療が完了しても歯の感覚が元に戻らないこともあります。

※神経を殺す薬(ペリオドン)については、以下の記事で詳しく解説しています。

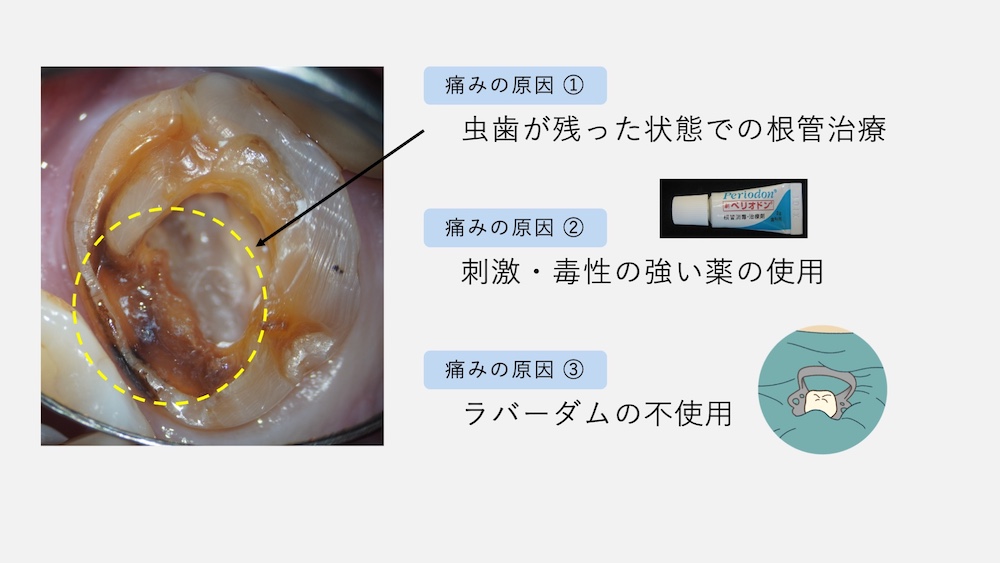

痛みが長引く・悪化するケース

歯の神経の治療では、痛みが長引いて悪化するケースがあります。実際、痛みが長引いている患者様のほとんどが、以下のいずれかに当てはまっています。

- 根管治療中だが虫歯が残っている

- ラバーダムを使用せず根の治療を受けている

- 何度も薬の交換を続けている(5回〜10回以上)

- 歯の神経が取りきれていない

- 反対側の歯と噛み込んだ状態が続いている

- ペリオドンという刺激が強い薬を使い、歯が過敏になっている

上記は、いずれも不十分な治療により起こるものといえます。歯の神経の治療を専門的に行なっているクリニックであれば、基本的には治療は1回もしくは2回で終えることがほとんどです。あまりにも痛みが長引くことは、患者様にとって強いストレスになるだけでなく、歯にとってよい状態であるとはいえません。

痛みが非常に強い場合や、長期にわたり痛みが続いている場合には、根管治療を専門とするクリニックへ相談することを検討してみてもよいでしょう。

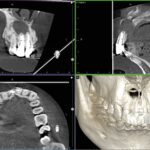

※上記は、治療を開始したものの2週間以上強い痛みが続いていたため、当院を受診された実際の患者様の口腔内です。虫歯が残っていた状態に加え、刺激の強い薬剤が使用されていました。

初診時のやりとりはこちら

>>根管治療後の痛みが続く40代女性患者様|根管治療後の痛みの原因について解説

痛みが続くときの対処法と注意点

歯の神経を抜いた後、痛みが続く時の対処法と注意点について解説します。

一時的な痛みへの対応

治療後の一時的な痛みに対しては、痛み止めを服用していただくことが第一選択となります。歯科医院で処方されたものでも、日常生活で使用しているものでもかまいません。

先述のように、痛みのほとんどは術後3−4日でおさまります。治療後の痛みは治療の失敗ではなく、治療に対する身体の反応であり”治療後に痛い=治療の失敗”ではありません。

また、抗生物質は、根の問題にはほとんど効果がないことが明らかになっており、服用しても効果はありません。

痛みが長引くときは再治療含め慎重な対応が必要

一度治療を完了した歯の痛みが長引く場合、再度治療が必要なことがあります。しかし、ここで安易に再治療を行なってしまうと、問題が複雑化し、余計に痛みがひどくなってしまう可能性もあります。

精密な根管治療を受けた歯に対して、再治療を行うことは基本的にはあまり多くありません。しかし、「前回の治療時にラバーダムやマイクロスコープを使用しておらず、再治療時に異なる治療環境でしっかりとした治療が受けられる場合」には、再治療の適応となります。

もしも、ラバーダム防湿やマイクロスコープを使用した精密な治療を受けたにも関わらず痛みが長引く場合は、同じ治療を再度行うことは推奨されません。なぜなら、根の中の清掃可能な部分はすべて綺麗にし終わっているからです。よって、次の治療方法としては、根の中からの再治療ではなく、外科的歯内療法という異なるアプローチを行うことになります。

※過去に精密な治療を受けたものの一向に治らないため、外科的歯内療法を行うことになった患者様との実際のやりとりをご紹介します。

痛みの原因が歯”以外”である可能性も

歯が痛い場合、その原因は歯であると考えられがちですが、実は、痛みの感覚異常が原因であることがあります。これを、非歯原性疼痛(ひ しげんせい とうつう)といいます。

非歯原性疼痛の場合は、歯の痛みのように感じるものの実際には歯が原因ではないため、歯の治療をしても痛みの程度が全く変わりません。そのため、本当は歯が原因ではないのに歯の神経を抜く治療を開始してしまい、治療をしても痛みが全く変わらないことがあります。

また、歯の痛みと非歯原性疼痛の痛みが混合している場合や、初めは歯が原因であったものの治療によって非歯原性疼痛を引き起こしてしまった場合など、様々な可能性が考えられます。

歯の痛みの原因を特定するためには豊富な知識と経験が必要であり、非歯原性疼痛と診断した場合、ペインクリニックと連携を取り、痛みに対してより専門的なアプローチを行うこともあります。

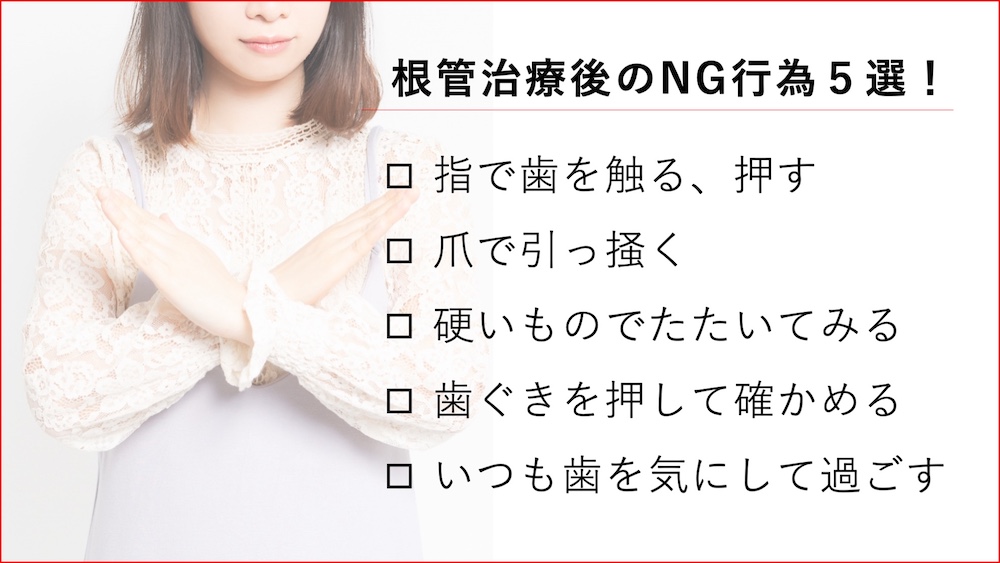

一番重要なことは、とにかく歯を触らないこと

歯の治療全般に言えることですが、特に歯の神経を抜いた後は、とにかくその歯を触らないことが重要です。以下のようなことをついつい気になってやってしまうことがありませんか?

- 治療中の歯を指で触る

- 痛みがないかどうか指で押す

- 爪で引っ掻く

- 舌で押す

- 歯ブラシの柄でコンコン叩く

意図的に歯に触ることは歯にとって強い刺激となり、痛みに対して過敏になってしまいます。

一度過敏になった歯が元の感覚に戻るには年単位の時間が必要となることもあり、場合によっては一生涯辛い状況が改善しないこともあります。

また、歯に物理的に触れない場合でも、以下のような行為も、感覚過敏の状態に繋がります。

- いつも歯のことを考えている

- 他の歯とは違うことを意識する

- 歯の写真を撮って確認する

- 唇や頬を引っ張って鏡で見る

他の歯を普段気にせず生活しているように、できる限り日常生活では「気にせず、触らない」ことが、歯の痛みを早く治すために重要です。

髙井歯科クリニックの根管治療の特長

髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医であり、米国歯内療法学会Active Memberである歯科医師がすべての治療を行なっています。根管治療を希望して来院される患者様がほとんどであり、その多くは、何らかの”痛み”を抱えて来院されます。そのため、痛みに適切に対応することが非常に重要だと考えています。

麻酔の徹底による痛みの軽減

まずは、麻酔をしっかりと効かせることが、ストレスなく治療を受けていただくためには重要です。髙井歯科クリニックでは、麻酔時の不快感を減らすため、以下のような取り組みを行なっています。

麻酔を行うことで、痛みを感じることなく安心して治療を受けていただくことができます。ラバーダム防湿の異物感がそこまで気にならない方は、治療中に眠られる方もおられます。

神経が死んでいる場合や治療のやり直しの場合に、一般的な歯科医院では麻酔が行われないということもあります。しかし、髙井歯科クリニックでは、根管治療を専門とするクリニックとして、治療を受けていただく場合には100%麻酔を行い、痛みを防ぎ安心して治療を受けていただくための取り組みを行なっています。

⚠️最大限痛みに配慮し麻酔を行いますが、麻酔時に全く痛みがないというわけではありません。

⚠️十分な麻酔を行なった場合でも、歯の状態や個人差により、麻酔が効きにくい場合があります。

痛みと緊張感を最小化する静脈内鎮静法

様々な理由から、歯科治療に対してとても不安が強い患者様もおられます。そのような場合には、麻酔科の専門の先生にお越しいただき、眠った状態で治療を受けることができる”静脈内鎮静法(じょうみゃくないちんせい)”という方法で、歯科治療を受けることが可能です。

静脈内鎮静は、以下のような患者様におすすめです。

- 歯科治療に対する不安が非常に強い

- 治療を受けると想像しただけでとても緊張する

- 1時間以上治療を受けることが難しい

- お口をあけたままにすることができない

静脈内鎮静を行うことで、歯科医院で、眠った状態での治療が可能です。そのため、非常に楽に、そして基本的には1回で治療を終えることができます。

ただし、静脈内鎮静は麻酔科で専門的な経験を積んだ、ごく一部の医師・歯科医師にしか行うことができません。

髙井歯科クリニックでは、歯科治療への不安が強い方に対して、歯科麻酔学会専門医の先生と連携し、静脈内鎮静下で1回で根管治療を行うことが可能です。

再治療を減らすための精密な治療

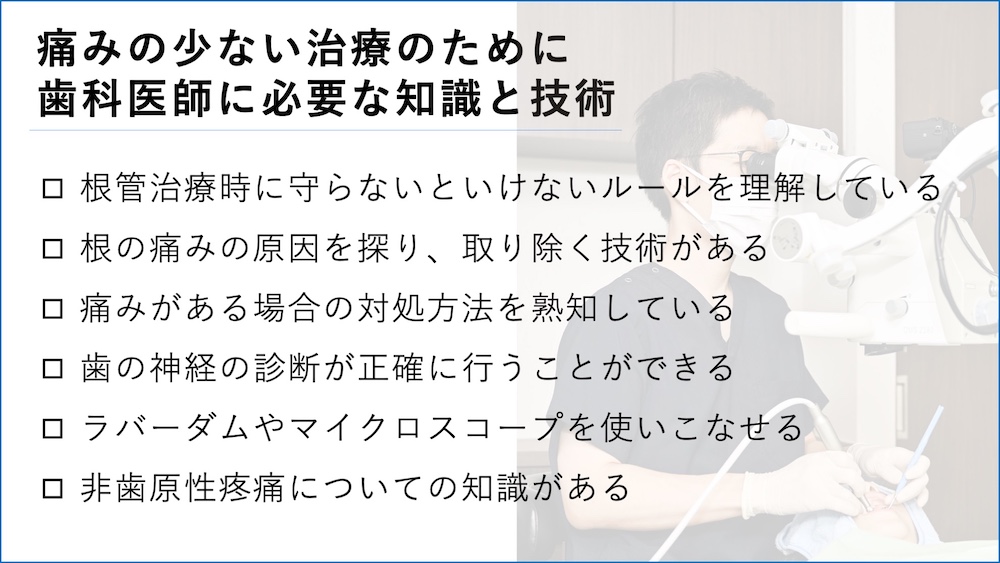

歯周病の治療や虫歯の予防などと異なり、根管治療はほぼ100%、歯科医師の技量のみに結果が左右されます。

そのため、治療を担当している歯科医師に、以下のような知識・技術があることが、歯の痛みを取り除き、痛みの再発を防ぐためには必要といえます。

歯の神経を抜く治療は、一般的に再発率が非常に高いと言われています。しかし、精密な治療を適切な環境下で行えば、歯の神経を抜く治療は少ない回数で、痛みも最小限におさえることができます。

まとめ:痛みに不安がある方ほど、医院選びが重要です

- 歯の神経の治療中は麻酔で痛みを感じさせないことが重要

- 治療後の痛みの多くは数日で軽減し、痛みの強さも軽度

- 痛みを取り除き、再発を防ぐことができるかは歯科医師の知識と技術次第

歯の神経を抜く治療は、一般的に再発率が非常に高いと言われています。しかし、精密な治療を適切な環境下で行えば、歯の神経を抜く治療は少ない回数で、痛みも最小限におさえることができます。

痛みに不安がある方ほど、歯科医院選びが重要です。「痛みが続いているが大丈夫なのか?」「極力痛みをおさえて、少ない回数で治療を終えたい」、そのような場合には、日本歯内療法学会専門医(あるいは指導医)が在籍している歯科医院に、一度相談してみるのがよいのではないでしょうか。

大阪府豊中市にある髙井歯科クリニックでは、大阪府内はもちろん、京都や兵庫、奈良などの関西全域に加え、海外に在住でご帰国に合わせて治療を受けに来られる方も多くいらっしゃいます。「通院回数に制限があり、1回で治療を終えたい」という患者様にも、柔軟に対応が可能です。受診を検討される方は、ぜひご相談ください。

根管治療の痛みに関するFAQ(よくあるご質問)

Q. 根管治療が痛いのはいつまで、何日ぐらい続きますか?

A. 根管治療の痛みは、歯がどのような状態なのか、そしてどのような治療を受けているのかにより大きく異なります。ラバーダム防湿を行い、無菌的な環境下で治療を受けている場合、治療後の痛みは概ね1週間程度で軽減します。しかし、ラバーダム防湿がない状態で治療が続いている、薬の交換で多くの回数治療を重ねている場合、痛みが慢性化し、いつまでたっても痛みがなくならないような事例も少なくありません。

Q. 根管治療で痛いのはなぜですか?

A. 根管治療中に痛みがある場合に最も多いのが、麻酔なしで治療を受けているケースです。たとえ神経が死んでいる状態や、過去に神経を取り除いている状態でも、一部の近く神経は生き残っているため、麻酔は必要であるといえます。治療後の痛みについては、適切な治療で短期で軽減する場合もあれば、おさまるまでに比較的長期(数ヶ月)を要する場合もあります。

Q. 根管治療中ですが寝れないほど痛みがあります。どうすればよいですか?

A. 歯の状況にもよりますが、まずは虫歯を完全に取り除いていることや、噛んだ時に当たらないよう歯の高さを落としているか、などが重要なポイントとなります。また、根管治療時にはラバーダム防湿による無菌的な処置も必須といえます。応急対応としては、痛み止めを服用することが推奨されますが、早めに歯科医院へ相談すべき状態であると考えられます。根管治療における治療環境については、歯科医院により大きく異なります。治療を継続してもなかなか痛みが引かない場合には、根管治療を専門とする日本歯内療法学会専門医(あるいは指導医)が在籍するクリニックへ相談に行くことも選択肢として挙げられます。

Q. 根管治療で痛いのですが、ロキソニンを飲んでもよいでしょうか?

A. はい。根管治療を受けていて痛みがある場合、ロキソニンを服用していただいてもかまいません。市販薬を服用する場合、用法容量を守って服用するようにしてください。痛みが数週間〜数ヶ月継続している場合、歯科医院にご相談いただいた方がよいでしょう。

Q. 根管治療では麻酔は必要でしょうか?

A. はい。根管治療時には、麻酔は必要です。神経が死んでいる場合や、すでに根管治療を受けている場合であっても一部の近く神経は生き残っているため、麻酔なしでの根管治療は痛みを引き起こします。痛みの刺激が度重なると、感覚閾値が低下し、過敏な状態(少しの刺激で痛みを感じる状態)になるおそれがあります。根管治療には、どのような歯の状態であっても麻酔は必要といえます。

Q. 根管治療後に痛いのですが、冷やすと効果はありますか?

A. いいえ。根管治療の痛みに対して、冷やすことにあまり有効性はありません。ただし、大きく歯茎が腫れている、顔貌が左右非対称になるような”腫れ”に対して行う場合、患部を冷やすことは多少有効であるといえます。

Q. 根管治療の痛みが再発すること、ぶり返すことはありますか?

A. はい。根管治療の痛みは再発することがあります。これは、治療期間中に「何度か通院して一度は治ったが、治療を受けた後にまた痛みが出てきた」という場合と、治療終了から数ヶ月あるいは数年が経過して「痛みがまた出てきた」という場合があります。前者の場合、無菌的な治療が行われているかどうかが重要となります。後者の場合、根の先の膿(根尖性歯周炎)が治っていないか、根の中に再度細菌が感染し(二次虫歯など)、根の問題が再発している可能性があります。

Q. 根管治療後の痛みのピークはいつですか?

A. 根管治療を受けた後の痛みのピークは、術後2〜3日程度といわれています。術後の痛みがある場合でも、おおよそ1週間程度で多くの場合は軽減しますが、歯の状態、治療の環境、患者様の痛みの感じ易さなどによって異なります。

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医