目次

背景と経過

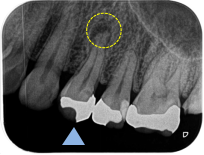

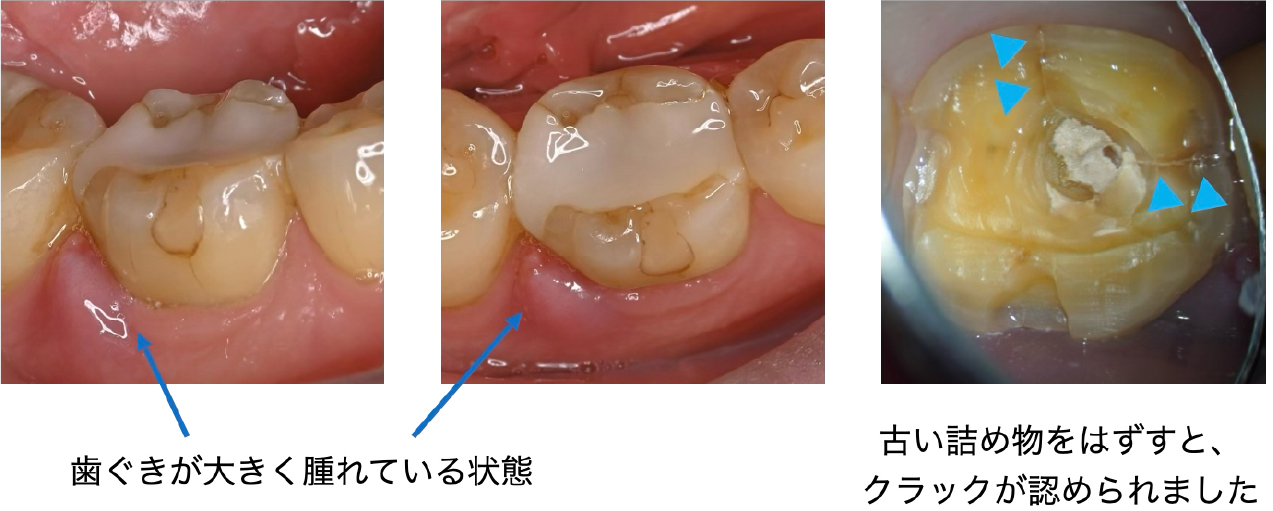

右下の奥歯の歯ぐきが大きく腫れているとのことで来院されました。歯周ポケットが深く、歯にヒビ(クラック)が入っている状態でした。根の問題は、歯にヒビが入っていると予後が悪く、抜歯となることが多いものの、患者様に十分ご理解いただけた点、クラックが歯冠側(歯の上の方)に限局していたため、根管治療を行い、歯を保存していくことになりました。

▶️歯茎の腫れと痛みについてはこちらで詳しく解説しています>>

症例紹介

治療開始時(根管治療1回目)

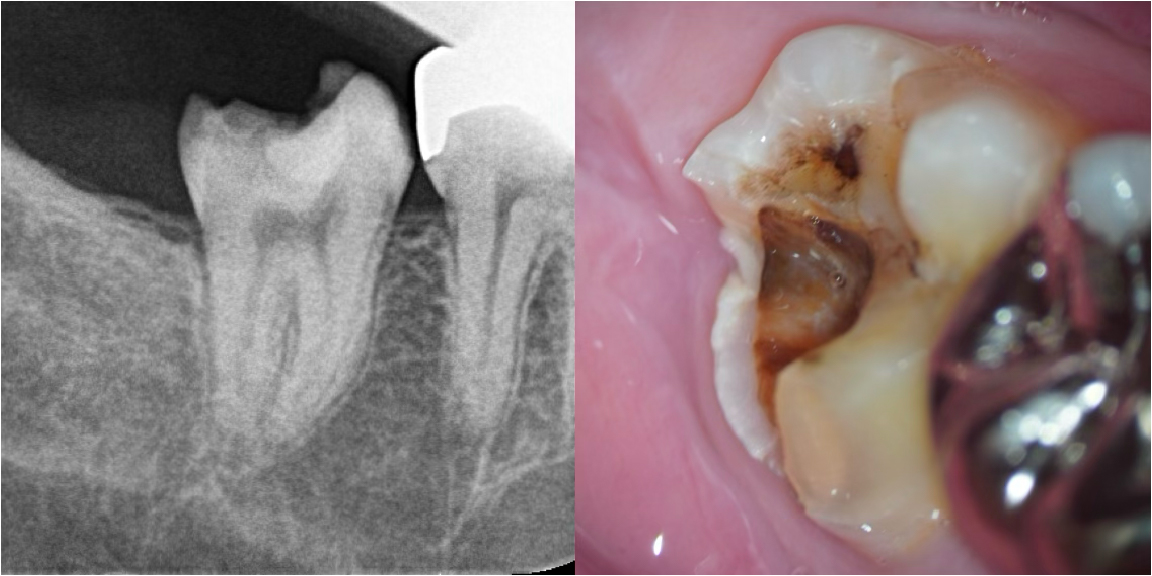

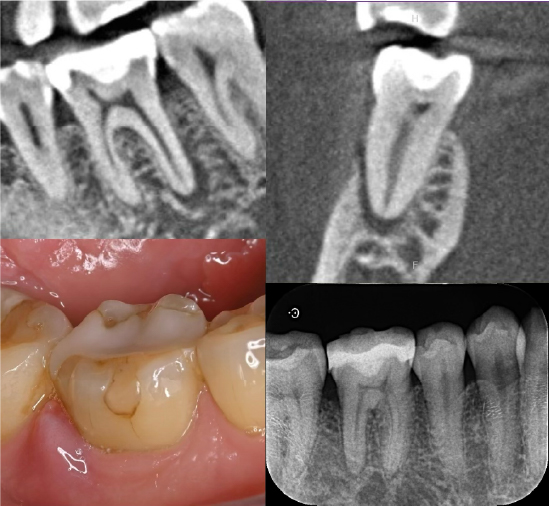

古いレジンの修復物をはずすと、歯の中でクラックが認められました。

また、歯の神経は完全に死んでしまっており、歯髄壊死という診断で根管治療を開始しました。

※クラックがある歯の根管治療は基本的にはおこなえません。本症例は、クラックが歯冠部に限局しており、根まで達していなかったため、治療の適応と判断いたしました。クラック(破折)歯は、基本的には抜歯の適応となります。

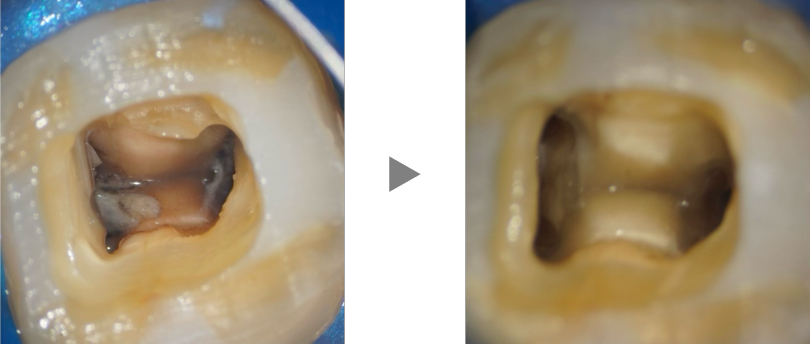

ラバーダム防湿後、根管治療を開始しました。

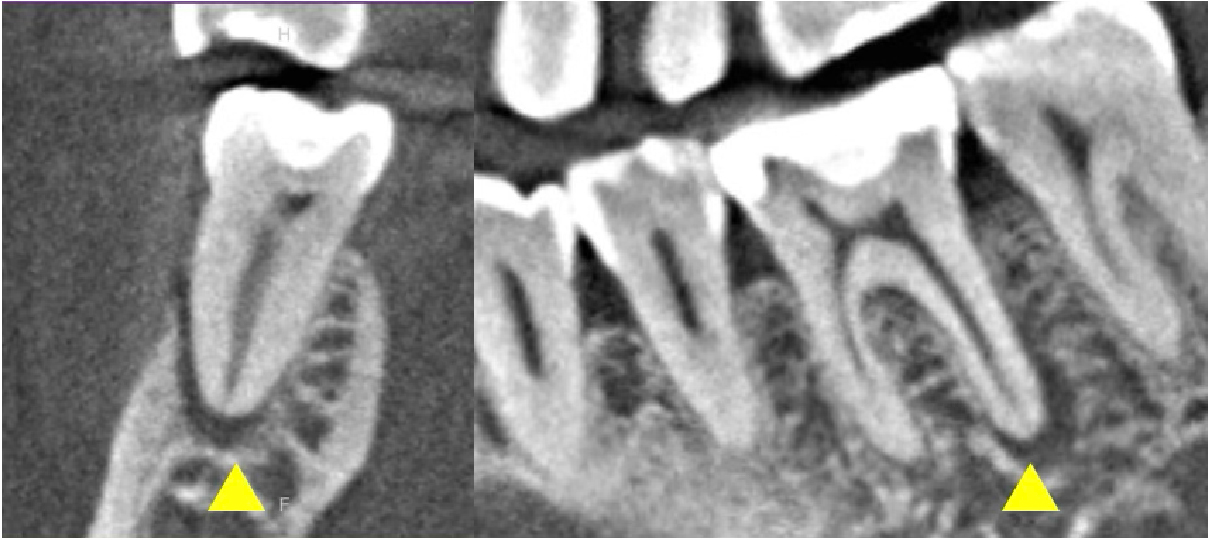

左図:歯の内部の歯髄は完全に壊死しており、血流が失われている状態でした。クラックの隙間から細菌が侵入し、感染が広がったことが原因と考えられます。

右図:歯の内部の清掃が終わった状態です。感染部分を取り除き、歯の中の細菌をしっかり減らす処置を行なっています。

根管治療2回目

前回の治療後すぐに、歯ぐきの腫れはかなり軽減したとのことでした。

初回治療時にすでに根管内の清掃の大部分を終えていたため、2回目の治療時には、残った細菌を減らすために徹底的に根管洗浄を行い、根管充填まで完了しました。

治癒を確認するため、噛まない状態のまま経過観察を続けることになりました。

| 根管洗浄 | 次亜塩素酸ナトリウム溶液・EDTA溶液 |

| 根管貼薬 | 水酸化カルシウム |

| 拡大号数 | MB根 #35/04 ML根 #35/40 D根 #50/04 |

| 根管充填 | バイオセラミックシーラーを用いたHydraulic condensation technique |

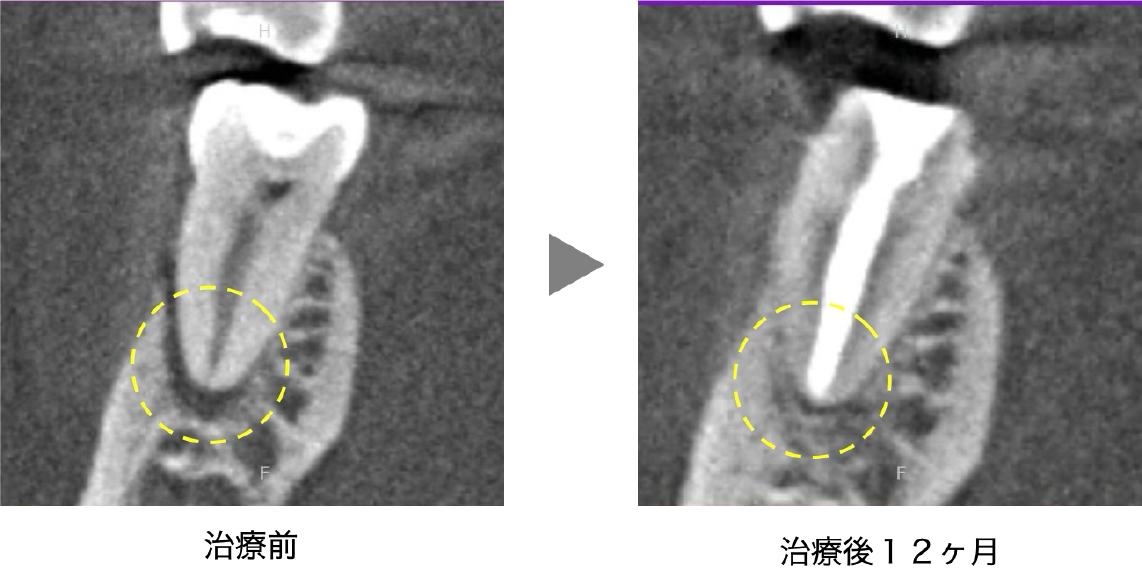

根管治療後12ヶ月後

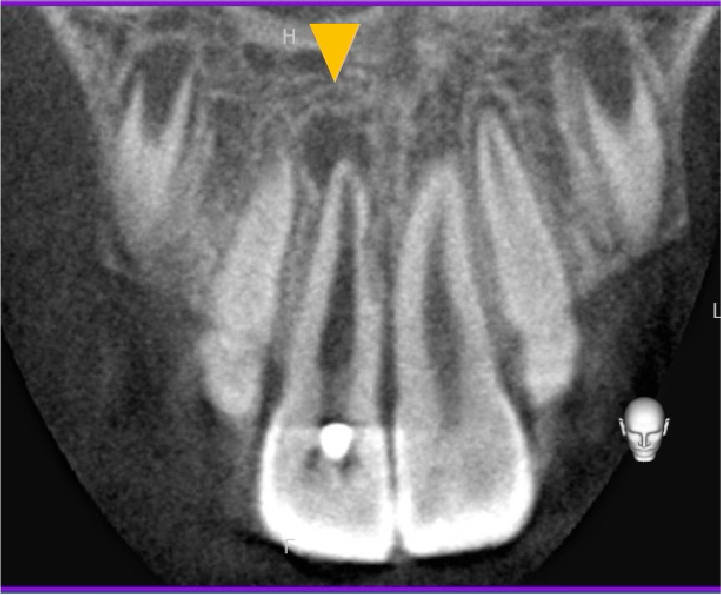

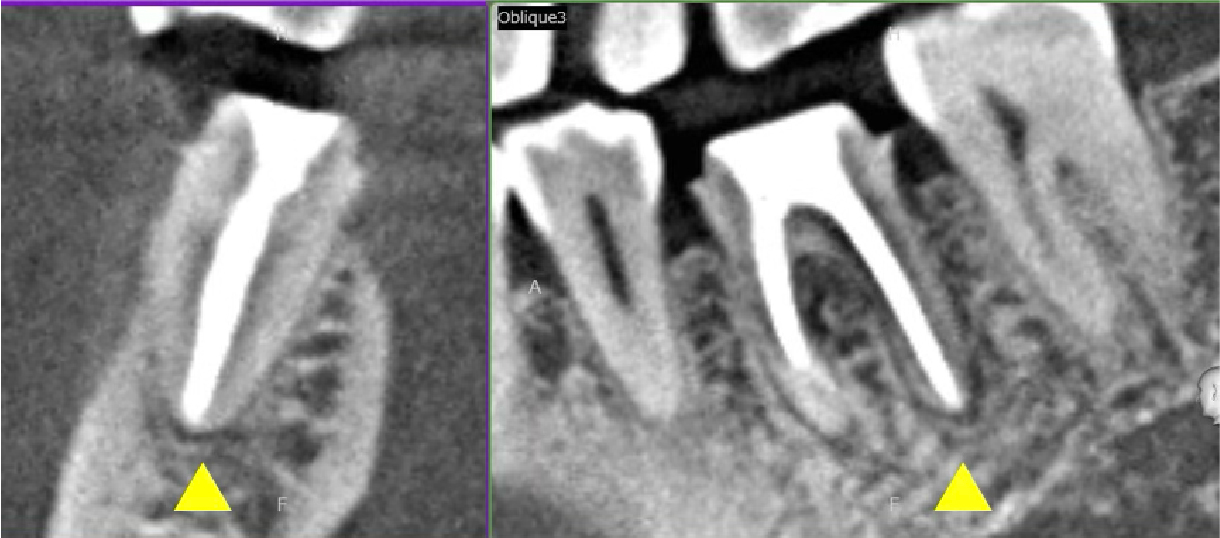

術後12ヶ月の時点で、根の先の骨の吸収(左図の黒い影)は消失し、治癒傾向が認められました。

歯ぐきの腫れも消えており、経過良好と判断し、最終的なクラウン(かぶせもの)へ移行となりました。

最終補綴時

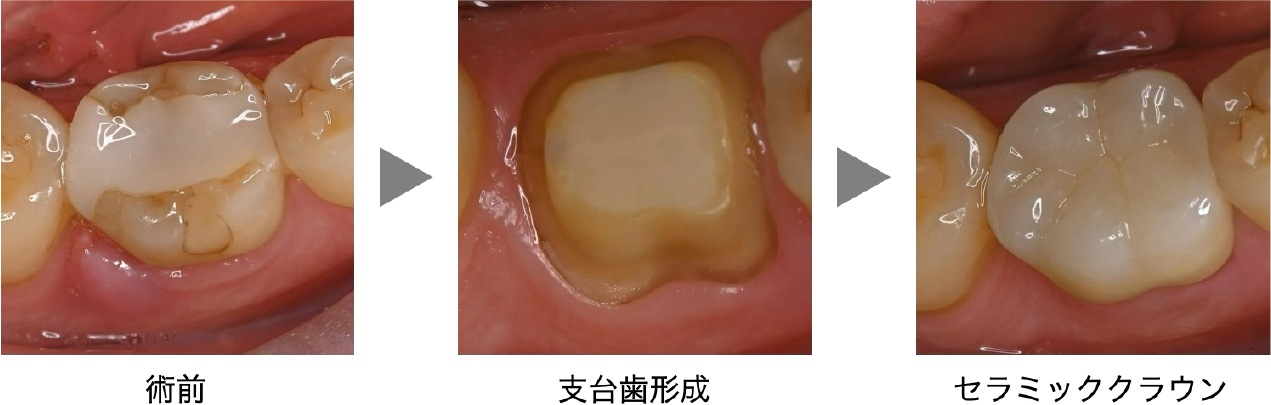

根の問題を解決した歯を長持ちさせるためには、かぶせものも精密に製作する必要があります。

拡大視野で支台歯形成を行い、デジタル光学スキャナーで歯の形をスキャンし、従来の粘土状の型取りを使用せず、適合のよいセラミッククラウンを製作しました。

今後ホワイトニングも検討したいとのことから、白めの色味を希望されたため、明るめのシェードでセラミッククラウンを装着しました。

▶️根管治療後の再発を防ぐための精密なかぶせもの治療はこちら>>

右下6番 精密根管治療

Drからのコメント

今回のように、術前に明らかなカリエス(虫歯)が認められない場合、クラックが疑われます。

根管治療を行う場合、クラックが認められると予後が悪いことは間違いありませんが、本症例ではクラックが歯冠側に限局しており、歯根に達していなかったため、根管治療を行うことになりました。

しっかりと治癒してくれたため、ジルコニアクラウンにて最終補綴を行い、良好な経過をたどっています。

ただし、将来的に歯根破折が起こる可能性は否定できません。そのため、ナイトガードを使用していただき、夜間就寝時のブラキシズムによる過度な力が加わらないよう配慮する必要があります。

治療詳細

| 主訴 | 歯ぐきが急に強く腫れてきた |

| 治療内容 | 右下大臼歯の精密根管治療 |

| 治療期間 | 2回(2週間) |

| 費用 | 154,000円(税込) |

| リスク・副作用 | 根管治療を行った歯は、不快症状が数ヶ月継続する可能性があります。また、術直後は痛みが出る可能性があります。症状の軽減には、およそ半年から1年程度の期間が必要です。臼歯の根管治療歯は歯の破折リスクが上がるため、クラウンによる補綴治療が推奨されます。 |

本症例と関連した他の根管治療の事例はこちら

▶️根の先の膿が大きいため抜歯するしかないと言われた歯を残したい【50代女性】_症例5

▶️根の先に膿がたまり、上顎洞の骨も溶けている【50代女性】_症例22

▶️膿が大きく口腔外科で手術をするしかないと言われた40代女性患者様【40代女性】_症例35

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医