根管治療(歯の神経の治療)について、「痛みはどれくらい続くの?」「何回で終わるの?」「費用はいくら?」など、多くの患者様が不安を感じられます。

ここでは、大阪で多数の精密根管治療を行う日本歯内療法学会専門医が、患者様からよくいただくご質問にまとめてお答えします。

痛みについてのQ&A

- 根管治療中は痛いですか?

-

根管治療は局所麻酔を行うため、治療中の痛みは基本的にはほとんどありません。また、局所麻酔の前にゼリー状の表面麻酔を塗布することで、麻酔の注射の痛みもできる限り軽減するようにしております。ただし、神経の炎症が強い場合は麻酔が効きにくいこともあり、痛みを完全にゼロにできないケースもあります。その場合、必要に応じて麻酔を追加し、できる限り痛みの少ない治療を行っています。

- 麻酔は効きますか?

- 根管治療後の痛みはどのくらい続きますか?

-

根管治療を受けた歯は、たとえラバーダムやマイクロスコープを使用して精密に行なったとしても、違和感や軽い痛みが数日〜数週間続くことがあります。根管治療を受けた患者様のおよそ半数に、術後2〜3日程度の不快感が認められたとの報告もあります。しかし、稀に根管治療後に強い痛みや腫れが生じることが報告されています(フレアアップ)。

- 根管治療後に痛い場合はどうすればよいですか?

-

根管治療を受けた後の痛みは一時的なものであり、時間経過とともに軽減します。しかし、不快症状が強い場合は、痛み止めを服用していただいて問題ありません。根管治療後の痛みは、治療に対する身体の免疫応答によるものです。根管治療後に痛みがあることが、治療がうまくいっていない、あるいは将来治らないというわけではありません。しかし、不十分な治療(虫歯が残っている、ラバーダムを使用していない、何度も薬の交換だけの通院が続いている等)の場合は、時間が経過しても治らない場合があります。そのような場合には、根管治療を専門としているクリニックに相談し、精密な治療を受けることが推奨されます。

- 根管治療後に歯ぐきが腫れることはありますか?

- 根管治療後の違和感はどの程度続きますか?

- 根管治療後、6~12ヶ月経過していても明らかに痛い場合、どうすればよいですか?

- 非歯原性疼痛の特徴は?

- ラバーダムなしで根管治療を受けたが痛みが引かない場合、どうすればよいですか?

再発・成功率についてのQ&A

- 根管治療をすれば必ず治りますか?

-

根管治療は高い成功率を誇りますが、必ず治るわけではありません。根の形態が複雑な場合や過去の治療で細菌が残っている場合は再発のリスクがあります。当院ではCTやマイクロスコープを活用し、再発リスクを最小限に抑える治療を行っています。

- 根管治療の成功率はどのくらいですか?

- なぜ再発することがあるのですか?

-

根管は非常に複雑な形態をしており、目に見えない枝分かれや細菌の残存があるためです。たとえマイクロスコープを使用しても、根の中をすべてくまなく目視することはできません。直接触れることができない領域に対しても、洗浄液を活性化させる等の工夫をして細菌の減少を行いますが、100%細菌を死滅させることはできません。細菌を十分に減少させることで、身体の免疫力が優勢となり、病変は治癒します。しかし、残った細菌の病原性が強い場合や、細菌の残存量が多い場合には、再発することがあります。また、治療後に適切な被せ物をしない場合も、虫歯の再発生によって根管内に細菌が新たに侵入し、再感染のリスクが高まります。

- 保険診療の根管治療は成功率が低いと見たのですが、なぜでしょうか?

-

一般的に、日本の保険診療で行われた根管治療は成功率が非常に低いと言われています。これは、国の制度上、治療の選択肢に制限があり、歯を治すためのベストな処置が難しいことが原因といわれています。また、保険診療の場合、治療時間を十分に確保することも難しく、さまざまな要因から、保険診療での根管治療の成功率は低いとされています。

- 根管治療の再発を防ぐためにはどうすればよいですか?

-

根管治療の再発を防ぐためには、以下の点が重要です。

・虫歯を完全に除去し、ラバーダム防湿下で無菌的な治療を行うこと

・根管内の細菌減少のために、機械的拡大・化学的洗浄を十分に行うこと

・治療後に、新たな細菌の侵入を防ぐために精密な修復治療を行うこと

・臼歯の場合、将来的な歯の破折を防ぐためにクラウンによる補綴治療を行うこと

- 以前根管治療を受けた歯が痛みますが、再根管治療は可能でしょうか?

- なぜ、治療して一度治った歯が再発するのでしょうか?

- 根管治療の問題が再発したら、もう抜歯しかないと言われました。本当に歯を抜くしかないのでしょうか?

- フィステル(白いできもの)があるのですが、治療方法はあるのでしょうか?

- 根管治療を受けましたが、フィステルが消えません。失敗でしょうか?

- ラバーダムやマイクロスコープを使って根管治療を受けたが、根の先の膿が消えませんでした。どうすればよいでしょうか?

- 歯が割れているため抜歯しかないと言われましたが、何とか残せないでしょうか?

- 他院で歯根破折と診断されましたが、CTで破折をみてもらうことはできますか?

治療回数についてのQ&A

- 根管治療は何回で終わりますか?

-

歯の状態や症状によって異なりますが、根管治療を専門的に行う医院であれば、 1〜2回の治療でほとんどのケースが完了します。根管治療の回数は、できる限り少ない回数で終えることが望ましいとされています。理由は、回数を重ねるほど、外部からの細菌感染のリスクが高まるからです。根管治療を専門とする歯科医院では、CTやマイクロスコープを用いて正確な診断と処置を行うため、通院回数を抑えることが可能です。回数をかけるから治る確率が上がるのかというと、決してそうではありません。そのため、最短で1回、多くても2回程度で治療を終えることが望ましいといえます。

- 根管治療が1回で終わる場合と複数回かかる場合の違いは何ですか?

- 何度も薬の交換に通っていますが、あまりよくなっている気がしません。大丈夫でしょうか?

-

一般的に保険診療で根管治療を行っている歯科医院では、「薬の交換」という説明で、5回10回と治療の回数がかかることがあります。しかし、薬の交換を繰り返すことは、あまり意味がないだけでなく、薬の種類によっては歯が過敏になる可能性や、新たな問題を引き起こす可能性があります。根管内に薬を入れることを貼薬(ちょうやく)といいますが、貼薬による細菌の減少は、複数回行っても効果はありません。そのため、必要以上に薬の交換を繰り返すことは、できれば避けた方がよいといえるでしょう。

- 根の中が汚れているので回数がかかると言われましたが、なぜ汚れを取るのに回数がかかるのでしょうか?

-

根の中の汚れが何を指しているかにもよりますが、根管内の細菌感染は、「ファイルという器具を使って根の中を機械的に拡大する」「抗菌作用のある薬液で洗浄する」という二つのステップで取り除きます。いずれも、しっかりと治療時間を確保し(60〜90分)、マイクロスコープという顕微鏡を使い明視野下で治療を行えば、最短1回で汚れ(感染源)は取り除くことが可能です。しかし、根管治療の治療時間や治療環境は歯科医院によってさまざまであるため、必ずしもどの医院でも1回あるいは2回で終えることができるわけではありません。

- 長期間治療が続くとどうなりますか?

- 遠方(海外)に在住しているため、できるだけ1回で治療を終えたいのですが、可能でしょうか?

費用についてのQ&A

- 根管治療の費用はいくらですか?

-

根管治療の費用は、保険適応か自由診療かで異なります。「保険診療で根管治療を行っている医院」と「自由診療で根管治療を行っている医院」があり、まずは受診しようと考えている歯科医院が、保険と自由診療のどちらで治療を行っているのかをご確認ください。

保険診療の場合:数千円程度(国の制度により規定)

自由診療の場合:およそ10〜20万円(医院によりさまざま)

また、自由診療の場合、費用の設定が歯科医院により異なります。また、部位(前歯・小臼歯・大臼歯)で費用が変わり、症例の難易度によって追加費用がかかる場合もあります。

髙井歯科クリニックの場合、根管治療の費用は以下の通りです(いずれも税込)。

前歯の精密根管治療:132,000円

小臼歯の精密根管治療:143,000円

大臼歯の精密根管治療:154,000円

詳細は費用ページをご確認ください。

- 保険診療と自由診療の違いは何ですか?

- 前歯・小臼歯・大臼歯で費用は変わりますか?

-

はい。部位ごとに難易度が異なるため、費用も変動します。髙井歯科クリニックの場合、根管治療の費用は以下の通りです(いずれも税込)。

前歯の精密根管治療:132,000円

小臼歯の精密根管治療:143,000円

大臼歯の精密根管治療:154,000円

詳細は費用ページをご確認ください。

- 再治療や外科処置の場合の追加費用はありますか?

-

歯科医院によって、費用の設定はさまざまです。髙井歯科クリニックでは、抜髄(はじめて根の中を触る治療)と感染根管治療(過去の治療のやり直し・再根管治療)で費用はわけておりません。同一の費用設定としております。 追加費用として、破折ファイル除去・パーフォレーションリペア(当院では22,000円)がかかる場合があります。また、当院ではいただいておりませんが、修復物除去・メタルポスト除去・隔壁作成・ファイバーポスト・コア築造・MTAセメントなどで別途費用がかかることもあります。 外科処置(歯根端切除術・意図的再植術)は、精密根管治療とは異なるため、外科処置の費用が必要です。

- 根管治療の費用だけで、すべて治療を終えることができますか?

- もしも治療中に歯が割れていることが判明したら、治療費用はどうなりますか?

- 自由診療の根管治療はなぜ費用が高いのですか?

治療方法・設備についてのQ&A

- マイクロスコープは必ず使いますか?

-

はい。当院では、全ての根管治療でマイクロスコープを100%使用します。肉眼では見えない細部を拡大視することで治療精度が大幅に向上します。根管内の感染を徹底的に取り除くことが可能となり、再発防止につながります。 (マイクロスコープを仕様した実際の治療動画は下記をご覧ください)

- CT撮影は必須ですか?なぜ必要ですか?

- 他院でレントゲンやCTを撮影したのですが、何度も撮影して被爆は大丈夫でしょうか?

-

レントゲン撮影の被爆は、たとえ短期間に何十回撮影しても、身体への影響は一切ないことが報告されています。歯科用CTのレントゲン被曝量は、海外へ飛行機で移動する際の被曝量と同程度と言われており、日常生活での1年間の自然被曝量よりもはるかに低いと言われています。また、歯科用のレントゲンは医科のものと比べ照射範囲、照射量も少なく、医科用CTの撮影1回の被曝量と歯科用CTの撮影70回の被曝量は同じといわれています。

- レントゲンを何度も撮影してから体調が悪いのですが、何か原因はありますか?

-

CTであっても、レントゲンを撮影して体への影響が出ることはありません。おそらく、何度もレントゲンを撮影する状況というのは、何らかの原因でいくつかの医院を受診していることが多いと思われます。口腔内の痛みや腫れなどのストレスや、病気に対する不安や心配なお気持ちなどから、体調を崩される方はおられます。しかし、レントゲンの撮影が、体調不良の原因になることはないといえるでしょう。

- 他院でレントゲンやCTを撮影したので、なるべく撮影したくありません。前の医院でもらった写真やデータで診断はできますか?

- CTで歯根破折の診断ができると聞きましたが、可能でしょうか?

- マイクロスコープやCTがあれば、どこでもある程度良い治療が受けられますか?

- ラバーダムはどういう役割がありますか?

- ラバーダムを使って治療できるか心配ですが、大丈夫でしょうか?

- 嘔吐反射があるため、ラバーダムなしで治療を受けたいのですが可能でしょうか?

- 根管治療に不安があるので静脈内鎮静を検討していますが、鎮静をすれば問題なく治療ができますか?

- MTAセメントを使って治療をしてもらえますか?

- 根管充填はどのような方法で何の材料を使いますか?

治療後の経過・予後についてのQ&A

- 根管治療後の歯はどのくらい持ちますか?

-

根管治療後の歯がどのくらい持つかという問いには、直接答えはありません。根管治療を行うことで根の先の膿(根尖性歯周炎)が治る確率については多数の報告がありますが、その後どのくらい持つかというのは、根管治療が治るかどうかとは別問題といえます。歯が長持ちするかどうかは、残っている歯質の量に左右されます。つまり、歯がほぼ元の状態でしっかり残っているか、虫歯で大きく歯が失われているかによっても大きく異なります。そのため、「どのくらい持つか」という問いについては、「歯の量による」という答えになります。ただし、根管治療を受けた歯は歯根破折のリスクが高まります。特に奥歯の場合、根管治療後にクラウン(被せ物)を装着することによって、破折のリスクを軽減することができます。

- 根管治療を受けた歯の寿命はどのくらいですか?

- なるべく削りたくないのですが、クラウン(かぶせ物)は必ず必要ですか?

-

はい。臼歯の根管治療後は特に破折リスクが高いため、クラウン(かぶせもの)により全周を覆う処置が必須です。根管治療を受けた臼歯で将来抜歯になる歯の多くが、クラウンが装着されていなかったとの報告もあります。クラウンにするための歯の切削というデメリットはありますが、それ以上に、歯が割れてしまうと致命傷となり、即抜歯となる可能性があります。そのため、根管治療を受けた臼歯においてクラウンは必ず必要といえます。

- 根管治療後はどんな被せ物(クラウン)が適していますか?

-

髙井歯科クリニックでは、クラウンはジルコニアクラウンを推奨しています。しかし、クラウンの種類(材質)によっては、予後に大きな差はありません。根管治療後のクラウンで最も重要なことは、以下の二点です。

・歯とかぶせものの隙間から虫歯が再発しないように、精密なかぶせものを作ること

・過度な咬合力(噛む力)が加わらないように、噛み合わせにも配慮したかぶせものを作ること

これらを達成するためには、歯科医師だけではなく、クラウンを作る歯科技工士の存在が欠かせません。歯科技工士がいかに適合や咬合、精度について理解し、熟練の技術を発揮して1本のクラウンを作ることができるかが、歯の予後にとって重要といえるでしょう。

- 根管治療後、どれくらい待てばまた噛めるようになりますか?

-

最低でも6ヶ月は噛まない期間が必要です。奥歯に関して、根管治療後の歯は破折しやすい状態となるため、最終的にはクラウン(被せ物)で保護することが再発防止に重要です。しかし、根管治療後すぐに噛む力がかかると、痛みを感じやすくなるだけでなく、根の先の膿が治るスピードも遅延することが報告されています。そのため、髙井歯科クリニックでは、最低でも6ヶ月はあえて噛ませない状態(土台だけの状態)を維持していただくようお話させていただいています。術後6ヶ月時点で完全に治癒していれば被せ物へ移行しますが、6ヶ月では治癒が不十分な場合も多いため、その場合は術後12ヶ月まで噛まない状態で経過観察となります。根の先の治癒がしっかりと確認できた状態で、噛めるように移行していきます。

- 神経を取ると歯は脆くなると聞いたのですが本当ですか?

- 根管治療をした歯はいつまで様子を見ればよいでしょうか?

- 根管治療が治らない場合、いつ頃それがわかるのでしょうか?

- 根管治療をした歯が再発するのはなぜですか?

- もしも治らない場合は、抜歯しかないのでしょうか?

- 根管治療中にマイクロスコープを使えば、歯が割れているかどうか必ずわかりますか?

- 根管治療後の経過観察中に気を付けるべきことはありますか?

外科的歯内療法についてのQ&A

- 外科的歯内療法とはなんですか?

-

外科的歯内療法とは、具体的には歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)と意図的再植術(いとてきさいしょくじゅつ)という二つの治療方法にわけることができます。どちらも、細菌感染が集中している根の先端およそ3mm程度を切除し、感染源を取り除く治療となりますが、その方法が異なります。

歯根端切除術:歯ぐきを開いて、根の先の病変を取り除き、口腔内で直接根の先端部分を取り除く治療方法。歯ぐきの縫合(糸で縫う処置)が必要。

意図的再植術:歯を一度抜歯し、口腔外で根の先端を切除し、再度抜いた部位に戻す方法。縫合は不要。

- 歯根端切除術と意図的再植術は、どのように使い分けるのでしょうか?

- 歯根端切除術に非常に不安があるのですが、大丈夫でしょうか?

-

歯ぐきを切開して縫うと聞くと、非常に不安に思われると思います。しかし、実際には通常の歯科治療で受ける量の麻酔で十分奏功するため、術中の痛みはそこまでありません。術後の痛みについても、個人差はありますが、治療当日の食事も可能で、日常生活に支障があるほどの症状がでることは比較的少ないといえます。しかし、どうしても外科処置が不安という場合は、静脈内鎮静という、眠った状態で治療を受ける方法もあります。

- 歯根端切除術を受ける時に静脈内鎮静も考えているのですが、どんなメリットがありますか?

-

静脈内鎮静の一番のメリットは、患者様が治療中に眠ったような状態となるため、ほぼストレスなく治療を終えることができるという点です。鎮静は、年間100件以上の静脈内鎮静を行う経験豊富な麻酔専門医のドクターと連携し、治療を行います。安心して治療を受けていただけるよう、万全の体制で治療にのぞみます。また、外科的歯内療法はもちろん、通常の根管治療も静脈内鎮静下で受けていただくことが可能です。静脈内鎮静下での根管治療の場合でも、必ず1回で治療を終えることができます。

- 歯根端切除術後、腫れや痛みが心配なのですが、どのようなことが起こりますか?

- 歯根端切除術をすれば必ず治りますか?

- 過去に一度歯根端切除術を受けましたが治りませんでした。何が原因でしょうか?

- 口腔外科での手術を勧められたのですが、根の治療の専門の医院と口腔外科と、どちらで治療を受けるべきでしょうか?

- 意図的再植術では歯を抜くと聞いたのですが、抜いても元に戻るのでしょうか?

その他のよくある疑問

- 抜歯が必要になるのはどんな場合ですか?

-

根管治療や外科的歯内療法を行っても改善しない場合、または歯根破折などで保存が不可能な場合は抜歯となることがあります。抜歯となった場合には、ブリッジや入れ歯、インプラントに加え、自家歯牙移植(親知らずの移植)などが選択肢となります。

- 自分の歯を残すために根管治療を受けたいのですが、根管治療ができない歯はありますか?

- 根管治療が必要かどうかは、どのような検査で判断するのですか?

-

根管治療が必要かどうかの検査は、これまで根管治療を受けている歯かどうかで異なります。これまでに根管治療を受けていない歯の場合、歯髄(歯の神経)が生きているのか死んでしまっているのかを判断します。具体的には、電気的歯髄診(歯に弱い電気を流すテスト)や、Cold Test(歯に冷たい刺激を与えるテスト)などを組み合わせ、神経の状態を診断します。痛みがある場合にも、このテストによって、神経の炎症が可逆的なのか不可逆的なのか(神経を残せるのかそうでないのか)を判断します。一方で、すでに根管治療を受けている歯の場合、患者様の症状に加え、CTによる画像診断で根の先に膿(病変)があるかどうかや、過去に受けた根管治療の質、虫歯の有無などから、総合的に判断します。

- 現在痛みがないのですが、神経を取らないといけないと言われました。本当に神経を取る必要があるのでしょうか?

-

神経が完全に死んでしまっている状態(歯髄壊死)の場合には、根管治療が必要です。多くのケースでは、歯髄に問題があるとズキズキした痛みや強い症状が現れます。しかし、神経が死んでしまった歯のおよそ20%は、痛みなどの自覚症状がないまま進行することがあります。その場合、レントゲン検査で偶然、根の先に膿が見つかったり、歯ぐきから膿が出ることで発覚することがあります。患者様にとっては「痛みがないのに、急に神経を取る必要があると言われた」と感じられる場面です。 ただし、神経が死んだ歯を放置すると、根管内で細菌感染が進み、根の先の膿(根尖性歯周炎)が広がって骨が吸収される恐れがあります。こうしたリスクを避けるためにも、必要と判断された場合には、できるだけ早期に治療を受けることが望ましいといえます。

- 歯根嚢胞で手術が必要と言われたのですが、本当に手術しか方法がないのでしょうか?

- 歯髄保存療法と根管治療の違いは何ですか?

- 他院で根管治療中なのですが、転院して治療を受けることはできますか?

- セカンドオピニオンは受けられますか?

- 根管治療後、定期的な検診は必要ですか?

- 多くの歯科医院で根管治療の専門と見かけますが、どう判断すればよいのでしょうか。

- 破折ファイルがあると言われとても心配です。破折ファイルは除去できるでしょうか?

- 根管治療を受けたまま放置するとどうなりますか?

- 乳歯の根管治療は可能ですか?

- 親知らずの根管治療は可能ですか?

- 根管治療は妊娠中でも受けられますか?

- 矯正治療中ですが、根管治療は受けられますか?

- ラテックスアレルギーなのですが、ラバーダムは大丈夫でしょうか?

- 根管治療を受けるか、抜歯してインプラントにするか悩んでいるのですが、どちらがよいでしょうか?

根管治療に関する不安や疑問は人それぞれ異なります。ここで取り上げた以外にも気になる点があれば、ぜひ当院のコラムや症例紹介をご覧ください。

- 根管治療専門サイトTOPはこちら(根管治療で大切なポイントや治療の詳細について詳しく解説しています。)

- コラム記事一覧はこちら(根管治療に関する様々なまとめ記事を掲載しています。)

- 初診来院時の実際の患者様とのやりとりはこちら(実際に当院に来院された患者様との会話やご説明内容を詳しくご紹介しています。)

- 症例紹介はこちら 根管治療の症例の詳細についてまとめています。

- 実際の治療動画はこちら マイクロスコープを使った根管治療の実際の治療動画を掲載しています。

ご予約・初診のご案内

大阪の髙井歯科クリニックは、日本歯内療法学会専門医として、数多くの根管治療を手掛けています。一般的な歯科医院では対応できないような難症例であっても、ぜひご相談ください。

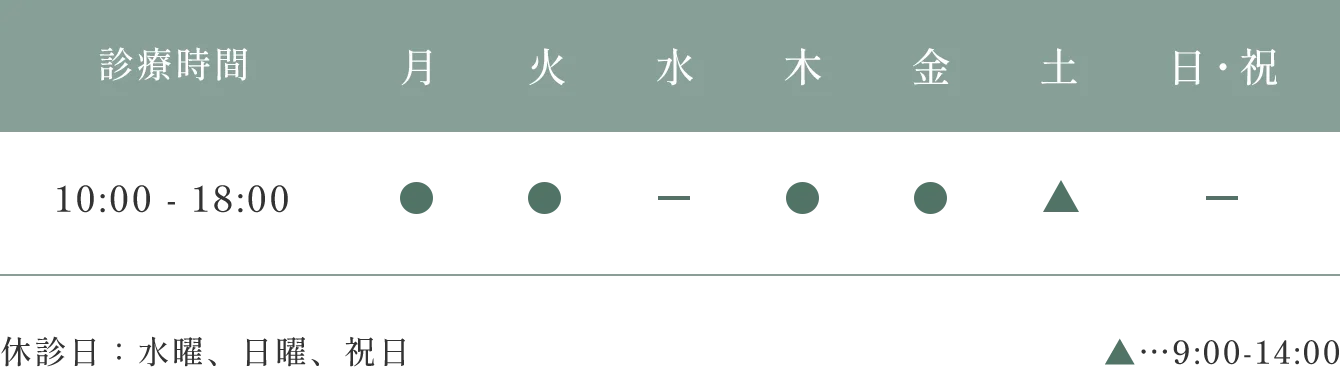

ご予約はWEB・電話で受付にて受け付けております。

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本臨床歯周病学会 認定医

- 日本外傷歯学会 認定医