「歯茎が腫れて押すと痛い」「噛むとズキッとする」

こうした症状に悩まされている方は少なくありません。

一時的な腫れや違和感だと思って放置してしまうケースもありますが、実際には歯周病や歯の神経への細菌感染、親知らず周りの歯茎の炎症など、進行性の病気が隠れていることも多いのです。

歯茎の腫れや押したときの痛みは、悪化すると膿がたまったり、歯を支える骨にまで炎症が広がったりする可能性があります。場合によっては根管治療が必要となることもあり、適切な診断と治療を受けることが大切です。

髙井歯科クリニックでは、むやみに抜歯や神経除去を行うことはいたしません。日本歯内療法学会専門医かつ日本臨床歯周病学会認定医である歯科医師が、マイクロスコープやCTを用いた精密診断を行い、「歯茎が腫れて押すと痛い本当の原因は何か」を丁寧に見極めています。

本記事では、歯茎が腫れて押すと痛いときに考えられる原因や放置のリスク、治療の選択肢について詳しく解説します。症状に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

歯茎が腫れて押すと痛いときに考えられる主な原因

歯茎が腫れて押すと痛い場合、いくつかの可能性が考えられます。まずここでは、歯茎の腫れや痛みの主な原因を解説していきます。

歯周病による炎症

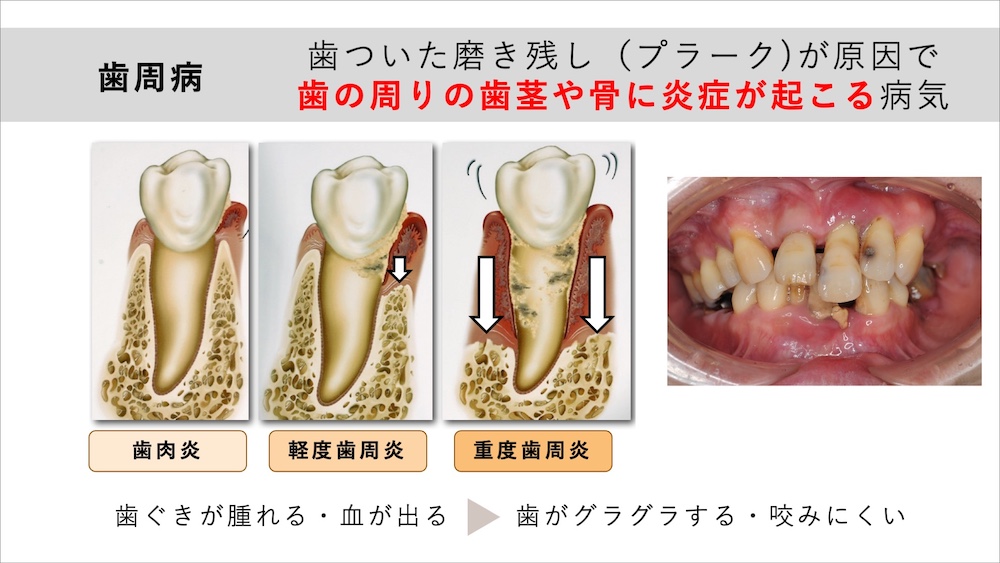

歯周病とは、歯に付着したプラークが原因で、歯の周囲の組織(歯茎や骨)に炎症が起こる病気です。歯肉炎と歯周炎を合わせたものを歯周病といい、一般的に歯周病は「歯がぐらぐらする病気」「歯の周りの骨がとける病気」といわれています。

⚠️炎症とは、細菌の感染や外傷など何らかの原因に対する反応です、炎症の5大兆候というものがあり、「発赤・腫脹・出血・疼痛・機能障害」の5つが炎症の特徴といえます。

初期の歯肉炎から中等度・重度への進行の特徴

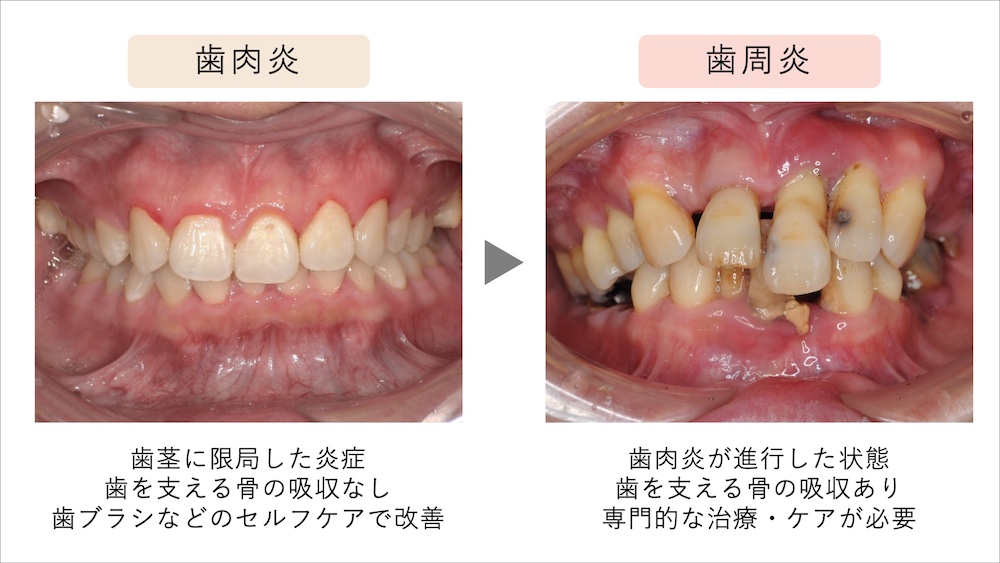

歯周病は、歯肉炎という状態と歯周炎という状態の大きく2つにわけることができます。

歯肉炎は、プラーク(磨き残し)が歯に停滞することによる歯茎の炎症であり、歯の周囲の歯茎が赤くなったり、歯ブラシの時に出血したりすることが特徴です。歯茎は炎症を起こしているものの、歯を支える骨は正常な状態であり、歯茎の腫れも軽度といえます。歯ブラシが十分にできていない場合や、一部に磨き残しがある場合に起こり、「いつも歯ブラシの時に、同じところから血が出ている」という場合、歯肉炎の可能性があります。

一方で、歯肉炎から歯周炎に進行すると、歯茎の中の骨の吸収が起こります。歯周炎の中にも軽度・中等度・重度とステージがありますが、重度になるほど歯茎の腫れや痛みも強くなる傾向にあります。また、重度になると歯を支える骨の吸収が進むため、歯がぐらぐら揺れてくる・歯が動いて噛みにくいといった症状も現れます。

症状例:出血・膿・歯肉の赤みなど

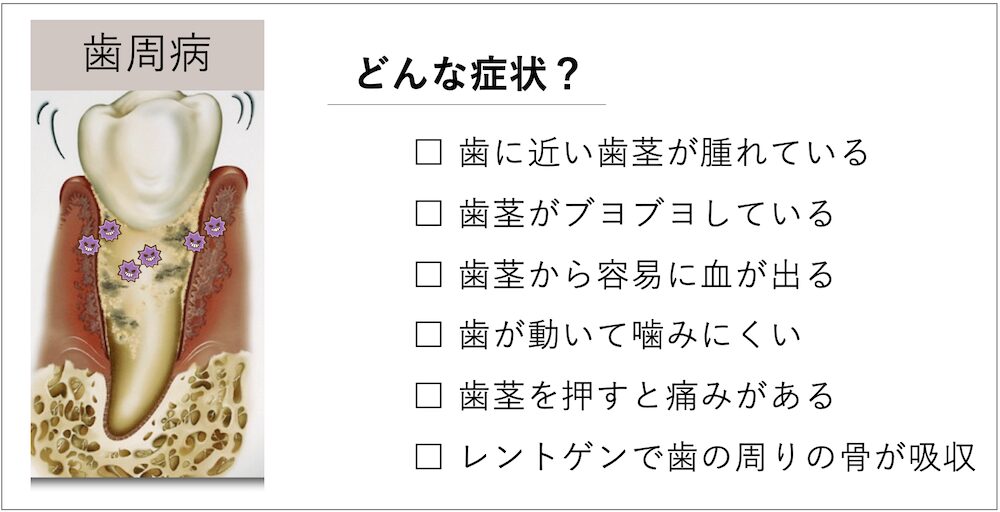

歯周病(歯肉炎・歯周炎)は、歯を支える歯周組織(歯茎や骨)に起こる炎症です。その中でも、歯ぐきからの出血は最も典型的な症状といえます。

ただし、歯周炎だからといって必ず腫れや膿、歯茎を押したときの痛みが出るわけではありません。腫れや痛みの程度には幅があり、患者様ご自身が「腫れている」と気づくようなはっきりした症状が出る場合もあれば、歯科医療従事者から見れば腫れている状態であっても、自覚症状が乏しいために気づかれないことも少なくありません。

歯周病の検査方法は?

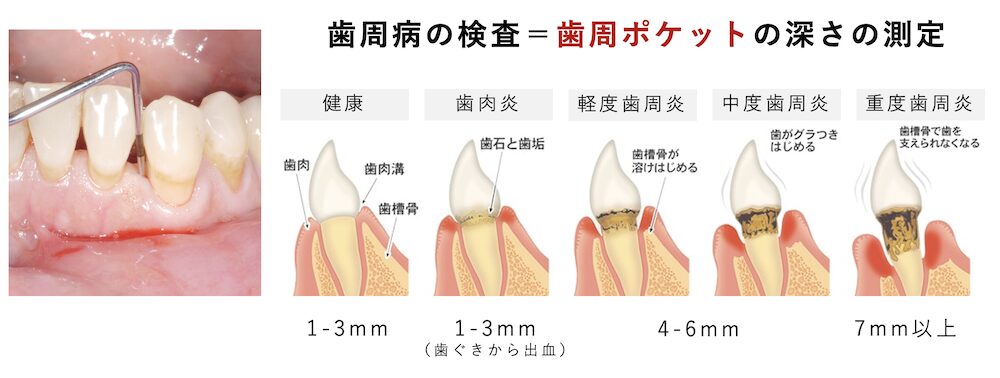

歯周病の検査で最も重要なのは、プロービング(歯周組織検査)です。プロービングでは、歯と歯ぐきの境目にある「歯周ポケット」と呼ばれる溝の深さを専用の器具で測定します。また、測定した際に歯ぐきから出血があるかどうかも記録します。

歯科医院で歯ぐきをチクチクと触られ、「◯ミリです」と説明を受けた経験がある方も多いと思います。これはまさに、歯周ポケットの深さを測る検査(プロービング)を行っている場面です。

ポケットの深さが何ミリなのかで、その歯が歯周病なのかどうかを診断します。そして、単に歯肉炎の状態なのか(歯ブラシと清掃だけで治るのか)、歯周炎が進んでいるのか(どの程度歯周炎の治療が必要なのか)を判断します。

補助的にレントゲンを撮影し、骨の状態の検査もしますが、「歯周病に関する最も重要な検査は?」というと、この歯周ポケットの深さであるといえます。

根尖性病変(根尖病巣・神経の感染)

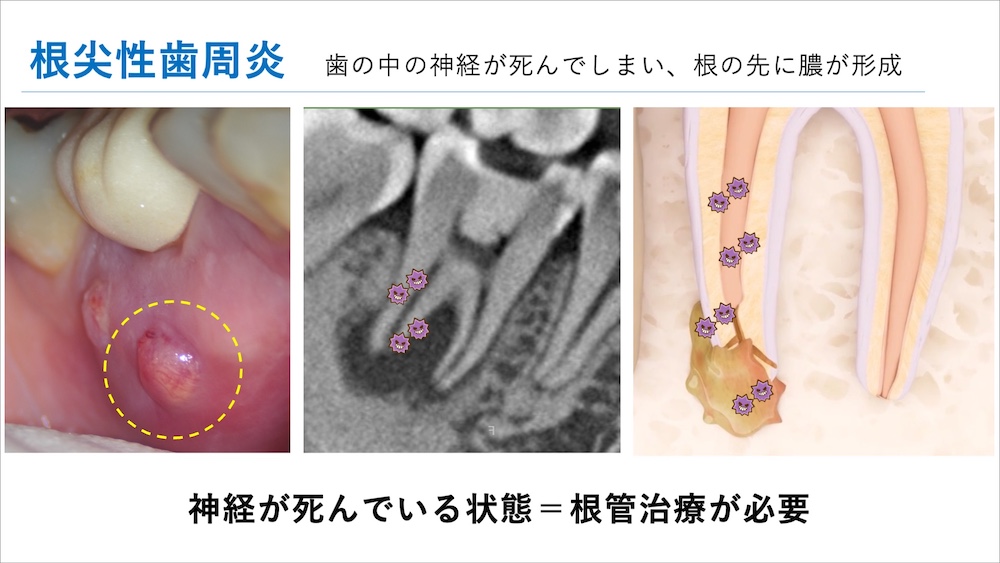

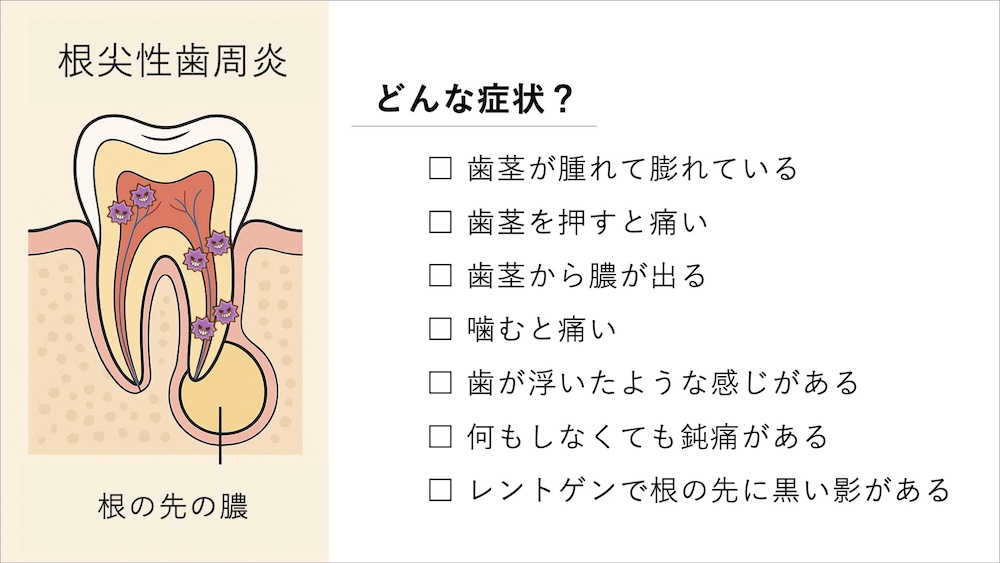

歯茎の腫れがあり、押すと痛みがある場合、歯周病以外に多い原因のひとつとして、根尖性歯周炎という病気があります。根尖性歯周炎は一般的には”根の先に膿がたまっている”といわれる状態であり、歯の神経の問題によるものです。

歯周病は、歯の”周りの組織の問題”であるのに対して、根尖性歯周炎は”歯の内部の神経の問題”であり、治療方法が全く異なります。

神経が死ぬ・被せ物の下での感染のパターン

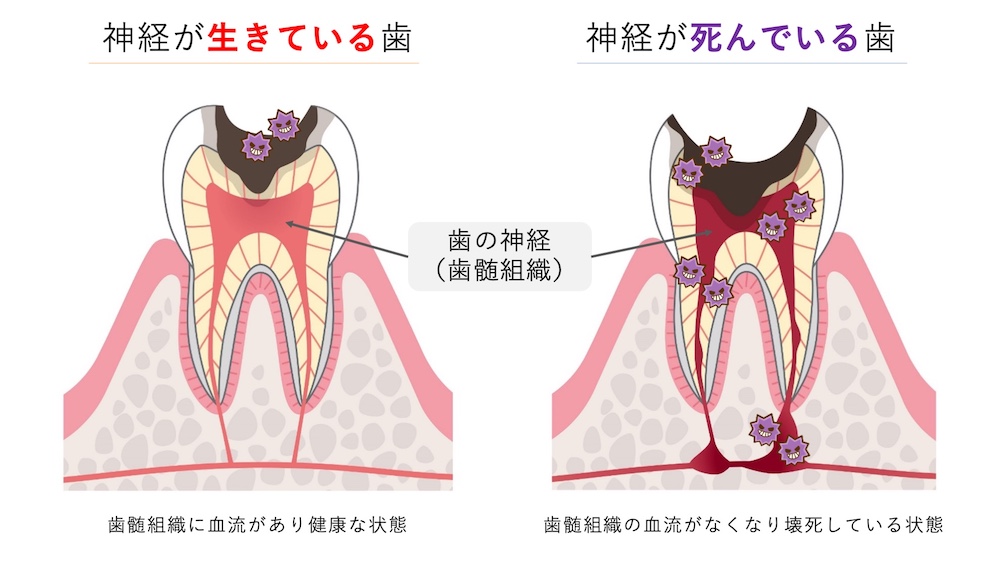

歯の内部は、神経(正確には歯髄:しずい)組織で満たされています。健康な状態の歯髄組織には、歯の根の外から血流が通っているため、生活力がある状態といえます。しかし、虫歯やクラックなどから歯の内部に細菌が感染すると、細菌が歯の内部で徐々に増殖し、それに伴い歯の神経は炎症を起こします。

この段階では、「ズキズキ痛い」「冷たいものや温かいもので強く痛い」という状態となりますが、さらに進行すると、神経(歯髄)組織は壊死します。この状態を歯髄壊死(歯髄壊死)といい、いわゆる「歯の神経が死んでいる状態」になります。

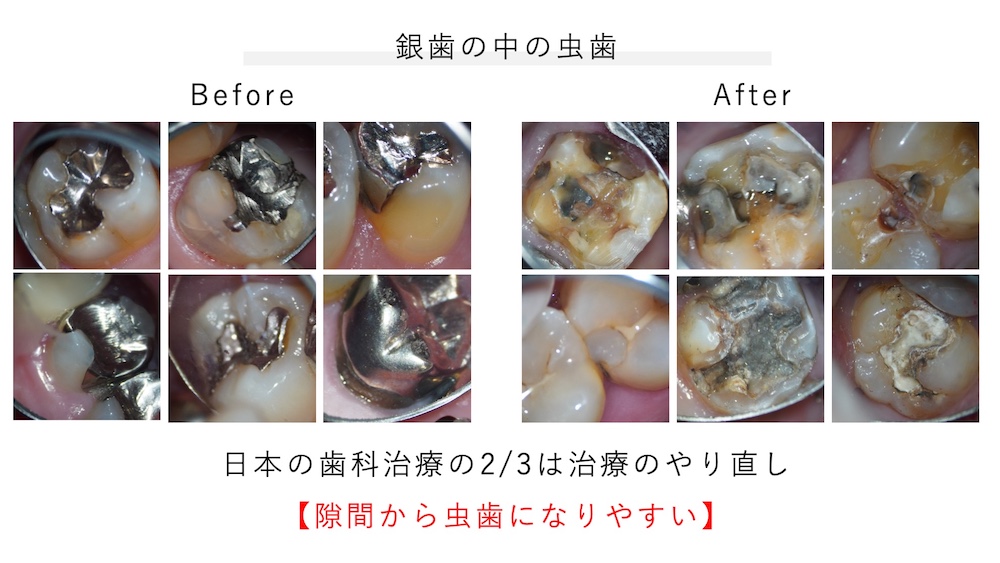

よく見られるのが、過去に治療した歯の中で虫歯が再び進行してしまうケースです。とくに銀歯や金属の詰め物・かぶせ物では、時間がたつと隙間ができやすく、そこから虫歯が広がってしまうことがあります。

このような「再発した虫歯」は外から見ても気づきにくいため、気づいたときには歯の神経がすでにダメになっていることも少なくありません。つまり、神経のトラブルは過去に治療した歯の中での虫歯の再発と深い関係があるといえます。

だからこそ、銀歯や金属のかぶせ物をしている歯は、虫歯が疑われる時は早めに治療を行うことが、歯の神経を守り、根尖性歯周炎の発症を防ぐことにつながります。当院では過去に行った虫歯治療の被せ物の内側にできた虫歯の治療を行い、より適合する被せ物を再作成する、「虫歯の再治療」を行なっています。

根管治療が必要となるサイン

根管治療が必要となるサインとして、以下のような症状・所見があげられます。

特に、歯茎が腫れて押すと痛みがある場合で、根管治療が必要となる場合、典型的な症状が、フィステルという白いプツッとした膿のような膨らみです。

フィステルについての詳しい解説はこちら

>>歯茎の白いできもの(フィステル)の原因と治療法は?

フィステル含め上記の症状は、根尖性歯周炎の症状の一例であり、必ずしもすべて当てはまるわけではありません。また、歯茎の腫れは完全に神経が死んでしまった状態の後に起こりますが、その前段階である歯髄炎(歯の神経に強い炎症が起きている状態)では、何もしなくてもズキズキ痛む(自発痛)、冷たいものや温かいもので強い痛みがある、という症状がみられます。

また、たとえ痛みがなくても、気が付かないうちに歯の神経が死んでしまっていることもあります。

また、根尖性歯周炎(歯の根の先に膿がたまった状態)を発症している場合、歯周病と似たような腫れや症状が出ることがあります。そのため、腫れの原因が「歯周病なのか」「歯の神経のトラブルなのか」を正しく見極めることがとても重要です。その診断には、歯周ポケットの測定、歯の神経の反応検査、レントゲンやCTによる画像診断、これまでの痛みの経過を詳しく聞くことなど、複数の検査を組み合わせて総合的に判断します。

つまり、患者様ご自身で判断することは非常に難しく、歯科医院であっても、専門的な設備や検査に対する知識がないと、複雑な状態の正確な診断は難しいといえます。

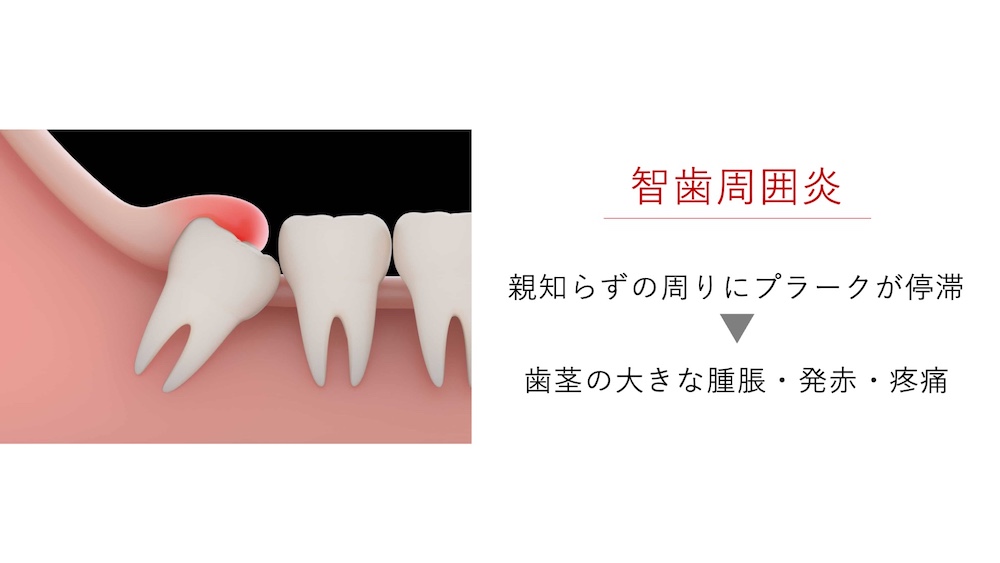

親知らず関連の炎症(智歯周囲炎)

歯茎の腫れの原因として、親知らずが関係していることがあります。これを、智歯(ちし)周囲炎といいます。智歯とは親知らずのことを指します。なぜ親知らずの周りが腫れやすいかというと、斜めにはえていたり、歯の一部を歯茎が覆っていたりすることで、プラークや食べものが停滞しやすく、炎症が起こりやすい状態になるからです。

智歯周囲炎が起こっている場合、歯ブラシだけでは汚れを取り切ることはほぼ不可能であり、腫れが出たり引いたりを繰り返すことになります。

根本的には、親知らずの抜歯が唯一の解決方法となります。

虫歯・歯根破折・非歯科的要因(非歯原性疼痛)

歯茎が腫れて押すと痛みがあるその他の原因として、非常に深い虫歯や歯の根が折れている歯根破折などがあげられます。これは、虫歯やヒビの隙間に細菌が感染し、その細菌が原因で歯の周りの歯茎に炎症が起こっている状態です。

基本的に、あまりにも虫歯が深い場合や、歯が折れている(クラックがある)状態は、精密な治療を行っても治らない可能性が高いため、抜歯が第一選択となります。

他の原因として、非歯原性疼痛(ひしげんせいとうつう)という可能性があります。非歯原性疼痛とは、歯やその周囲の痛みと感じるが、実際には歯や歯茎に原因はなく、ストレスや脳神経系に由来した痛みである可能性もあります。

非歯原性疼痛は、一般的な歯科領域ではなく、大学病院の歯科麻酔科や、医科のペインクリニックの専門領域であるため、非歯原性疼痛が疑われる場合には、専門の医療機関へご紹介させていただく場合もあります。

症状を放置するとどうなるか?悪化した場合のリスク

歯茎が腫れて押すと痛い状態を放置すると、どうなるのでしょうか。痛みというのは炎症が原因であり、炎症が起こっているのは細菌感染に由来することがほとんどです。人間の体は免疫力が働いているので、局所的に多少の細菌感染が起こっても問題ありません(そもそもお口の中には多量の細菌が常に存在しています)。しかし、何らかの原因で歯の周囲や内部で細菌が増えてしまっている場合、放置することはおすすめできません。ここでは、症状を放置するリスクについて解説します。

膿・炎症の拡大による急性痛・腫れの増大

炎症が強くなると、痛みや腫れが増大する可能性があります。歯周炎(歯周病)であっても根尖性歯周炎(根の先の膿)であっても、痛みや腫れの程度には波があることが多く、「常にずっと痛い」ということは比較的稀といえます。当院に根管治療を希望してお越しになられる患者様でも、「数週間前に強い痛みと腫れがあったが、今はましになっている」という方が多い印象です。しかし、慢性化している痛みが何らかのきっかけで急性化すると、非常に強い痛みが生じる可能性があります。また、腫れも大きくなり、食事や睡眠などの日常生活に支障が出ることもあります。

症状の増大という点からも、押すと痛い状態が数日以上続く場合は、歯科医院を受診した方がよいといえるでしょう。

歯槽骨や隣接歯への影響、抜歯の可能性

歯茎が腫れている場合、その多くは歯茎の下にある骨の吸収が起こっています。いわゆる、”骨が溶けている”状態です。そのため、歯茎が腫れていたり押して痛みがある場合、放置すると骨の吸収が進行する可能性があります。

歯周病の場合、重度になればなるほど骨の吸収は進み、最終的には歯が抜け落ちるか、そこまでいかずとも治療したいと思った時にはすでに手遅れで、抜歯となる可能性もあります。また、歯周病の場合は隣の歯を支える骨にも影響するため、隣在歯へ悪影響を及ぼすこともあります。

根尖性歯周炎の場合も、根の先の骨の吸収が進みますが、歯周病とは違い、歯が抜け落ちることはあまりありません。ただし、根の先の膿が大きくなると、治療をした時の成功率が若干低下することや、治癒に時間がかかることが報告されています。

歯槽骨や隣在歯への影響という点でも、早めの対処が望ましいといえるでしょう。

全身への影響・生活の質低下

炎症が重篤化すると、激しい痛みによる食事困難や睡眠障害につながります。また、重度の炎症が起こると、発熱や全身疾患との関連した全身状態への悪影響を及ぼす可能性もあります。さらに、頻度としては高くありませんが、顎下部への非常に強い炎症の波及(蜂窩織炎)によって、呼吸困難などの危険性もあります。日常生活に支障をきたすレベルでの重い症状になれば、夜間や休日であっても救急対応可能な病院を受診することを推奨します。

歯茎が腫れて押すと痛い際の治療法

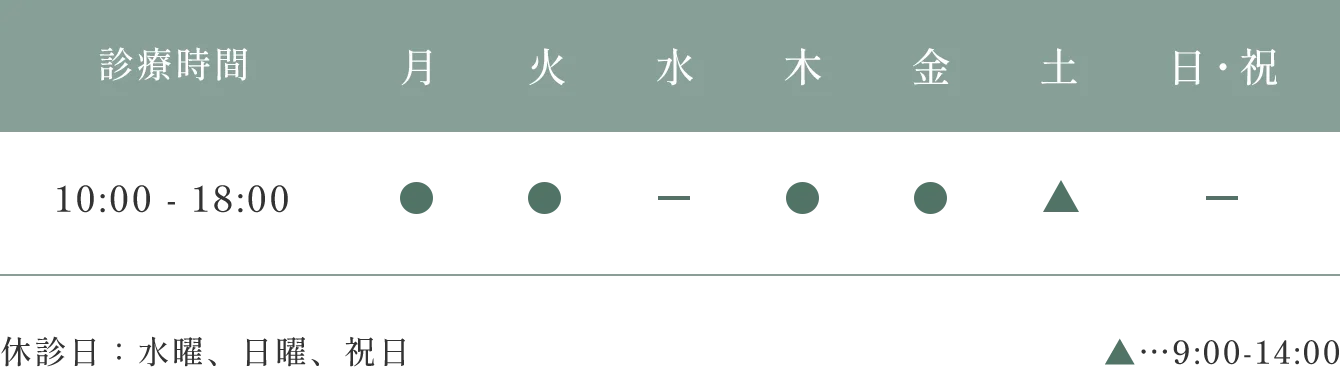

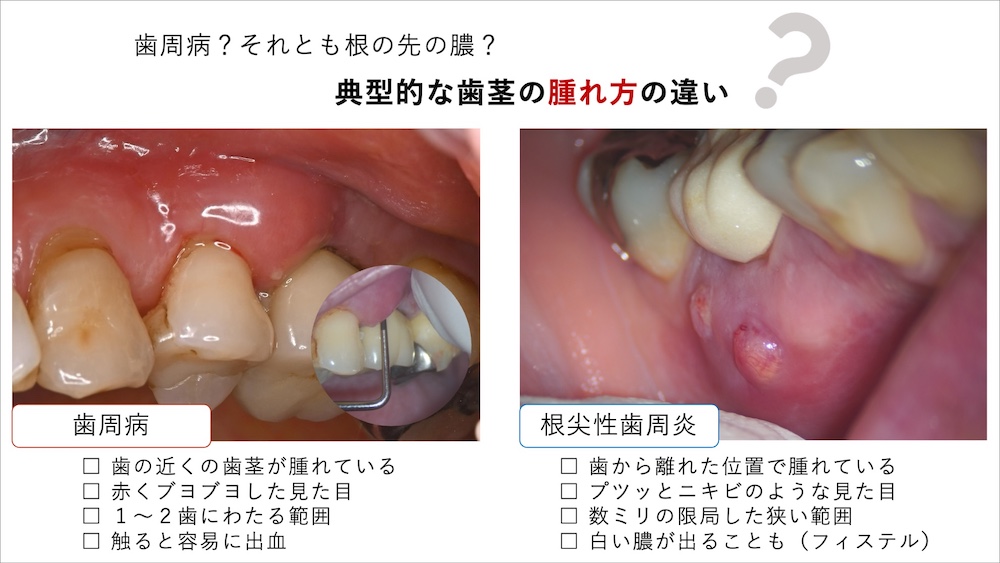

まず、歯茎の腫れが歯周病によるものなのか、根尖性歯周炎(歯の根の先の膿)によるものなのかの診断が重要です。

歯茎の腫れ方だけでは正確な診断はできませんが、それぞれの典型的な歯茎の腫れ方には上記のような特徴があります。

⚠️歯茎が腫れている位置やフィステルの有無など、歯周病と根尖性歯周炎である程度の特徴はありますが、必ずしも上記に該当するわけではありません。レントゲン撮影や歯の神経の検査などを行い、正しい診断を下して治療を進める必要があります。

軽度・中等度の歯周病治療

歯周病(歯肉炎〜歯周炎)による腫れの場合、進行状況により対応が異なります。

歯肉炎の治療方法

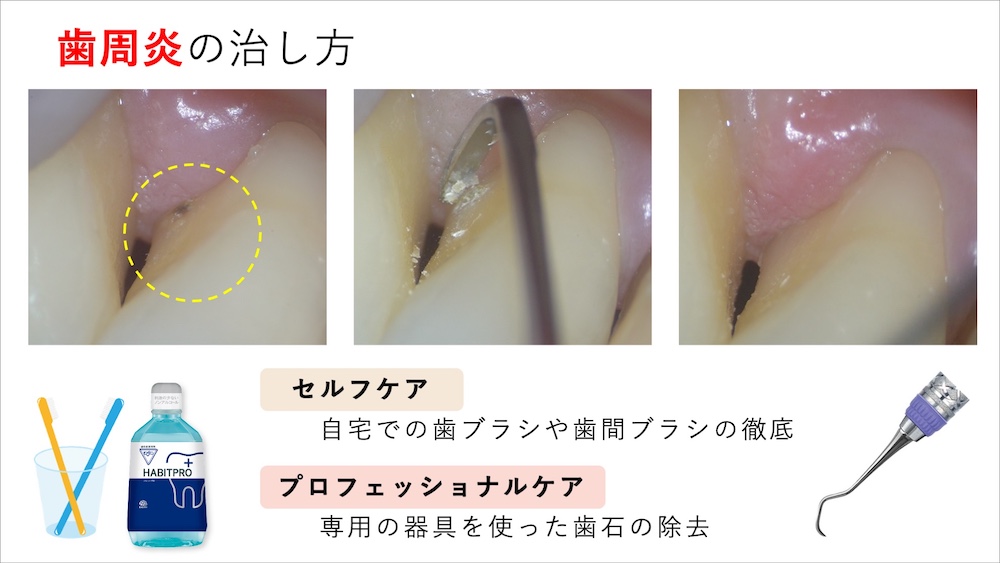

歯肉炎は、プラークが停滞していることによる歯茎の炎症であり、上記左の写真のように、歯茎の縁に沿って赤い発赤が生じるのが特徴です。歯ブラシやフロスを当てた時にチクチクした痛みがある場合や、出血する場合もあります。歯茎は腫れて炎症を起こしていますが、歯を支える骨の吸収は起こっていない状態です。

歯肉炎は、歯ブラシや歯間ブラシ・フロスといったご自身でのケアをしっかり行うことで、元の健康な状態へと戻ります。つまり、専門的な処置は必要ではなく、歯ブラシや歯間ブラシなどのケアを徹底するだけで治ってくれるといえます。

歯周炎の治療方法

一方で、歯周炎に進行した状態の場合、専門的なケア(プロフェッショナルケア)が必要となります。

具体的には、キュレットといわれる先の尖った器具や超音波器具を使用し、歯面についた歯石を取り除きます。歯石は表面がざらざらしており多孔性であるため、細菌性プラークが付着する足場になります。また、歯石は歯に強固に付着しているため、歯ブラシでは取り除くことができません。

しかし、歯周炎を治すためには、患者様ご自身での歯ブラシや歯間ブラシ・フロスでの日々のケア(セルフケア)も、歯石除去と同等かそれ以上に大切です。なぜなら、いくら歯石を取り除いても、日常的に歯に汚れ(プラーク)が停滞していると、多くの細菌が歯に付着している状態が維持されてしまうからです。

つまり、セルフケアとプロフェッショナルケアの両方が、歯周炎の治療には必要といえます。

根管治療による対応

根管治療による対応が必要な場合は、歯周炎とは全く異なるアプローチが必要です。ここでは、根管治療による対応について詳しく解説しています。

精密診断の重要性(レントゲン・CT・マイクロスコープ)

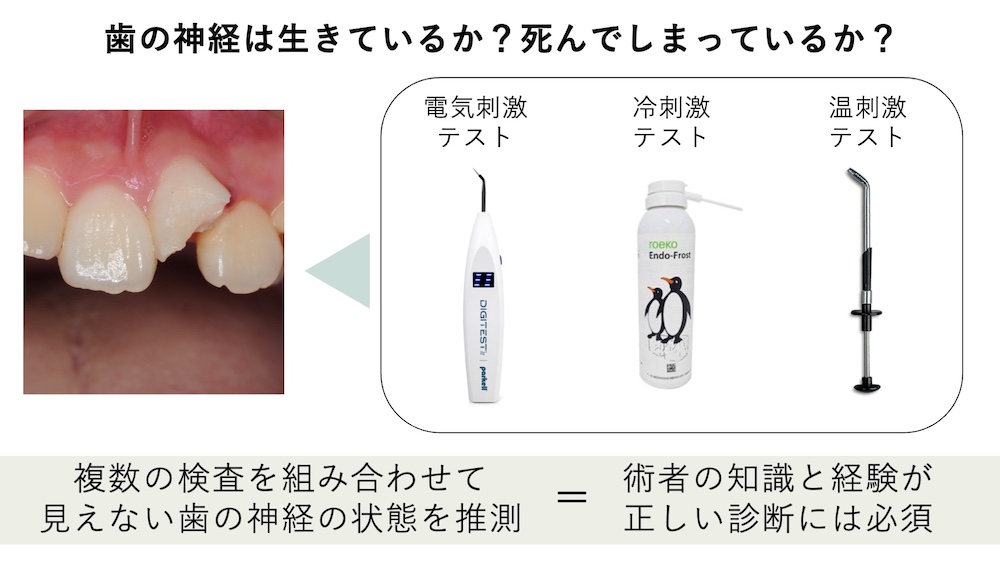

歯の神経は、目で見ることができません。そのため、歯の中の神経(歯髄)が生活力があるのか、それとも壊死して死んでしまっているのかは、いくつかの刺激を加えて、その反応から神経の状態を診断する必要があります。

例えば上記の画像のように、電気刺激や冷刺激、温刺激による反応を観察します。

⚠️専門的解説

歯の神経の状態の検査を歯髄検査といいますが、要注意なのが、「簡単に歯の神経の状態はわからない」という点です。電気刺激や冷刺激テストに反応するかどうか、あるいはその反応が痛みなのか、痛みであれば何秒程度持続するのかなど、「こう反応したら歯の神経はこうなっている」と推測するためには、知識と経験が求められます。

また、検査には必ず偽陽性・偽陰性反応があり、それぞれの検査結果に対して「このテストは○%で偽陽性反応があり、陽性的中率はこのテストの方が高いので〜」というように、知識と検査結果を組み合わせる総合的な診断力も必要となります。

これらは、歯内療法(根の治療)の専門領域であり、一般の歯科医院で精度の高い歯髄検査を行うことは非常に難しいのが現状です。つまり、「丸バツクイズのように、簡単に神経の状態の判断はできない」といえます。

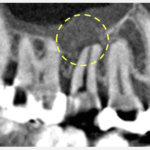

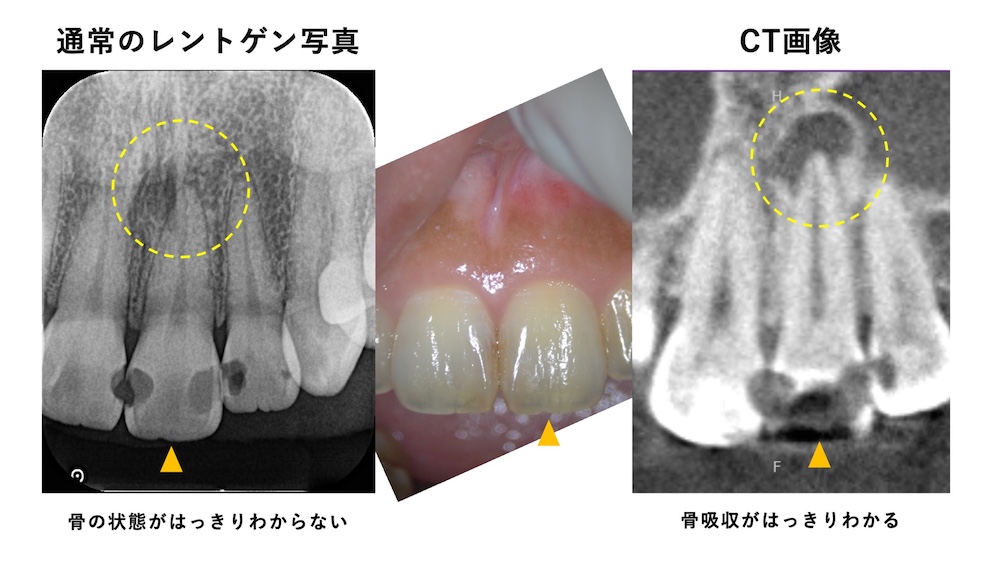

また、レントゲン画像でも、通常のレントゲン写真(上記左)だけでは根の先の骨の状態を正確に判断できません。そのため、CTによる三次元的な画像検査(上記右)も行って初めて、正しく根の先の骨の状態を把握し、歯茎が腫れて押すと痛い原因を確定することができるといえます。

治療ステップ(感染除去・洗浄・封鎖など)

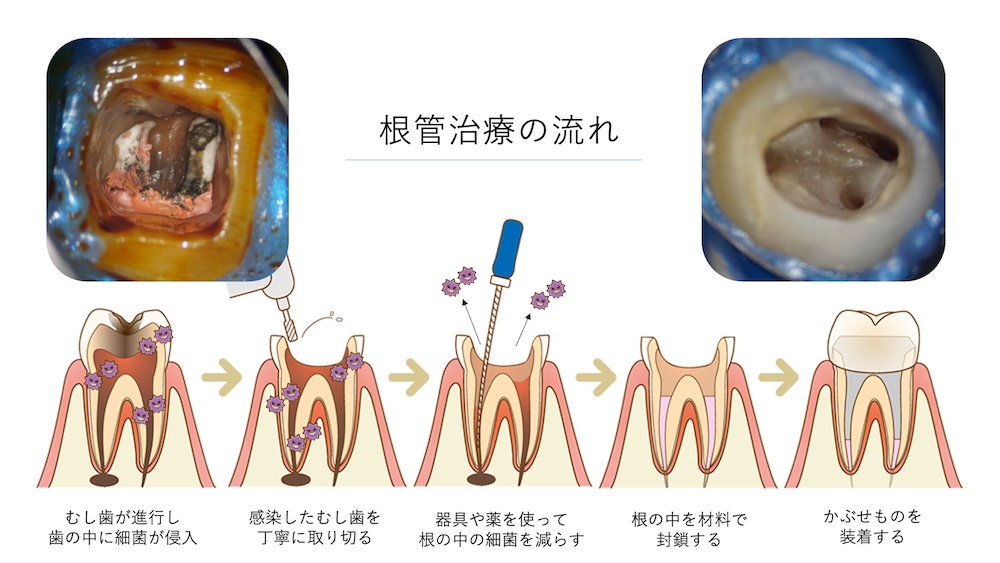

根管治療は、根の中の細菌感染を取り除くことで、痛みを取り除き、根の先の膿(根尖性歯周炎)の治療と予防を目的とした治療です。そのため、まずは感染源となる虫歯を取り除き、ラバーダムを装着し、根の中の感染を取り除きます。

具体的には、根の中を機械的に拡大し、薬液で洗い流して、細菌を減少させます。そして、新たな細菌が入り込まないように、緊密に封鎖(根管充填・コア築造)を行い、修復治療(詰め物 or かぶせもの)で治療が終了となります。

術後ケアと再発防止

歯茎が腫れていて押すと痛みがある歯に根管治療後を行った場合、治癒にはおおよそ6ヶ月〜12ヶ月の期間が必要となります。

根管治療を受けた歯は、感染がしっかりと取り除けていれば、あとは身体の免疫力が働き、自然に治癒します。そのため、患者様自身に何か行っていただいて治癒が促進されることは、実はほとんどありません(しっかり休養して、体調管理をしていただく程度です)。

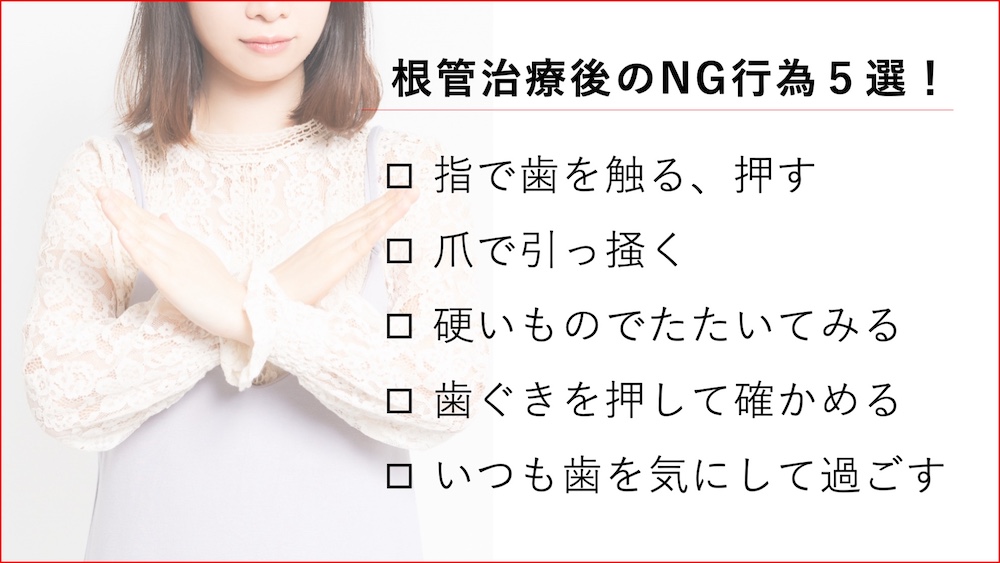

一方で、「やってはいけないこと」はいくつかあります。

上記のことを繰り返すことは、根の先の治癒に関わるだけでなく、術後の痛みや違和感の残存につながります。

特に、元々痛みが強い場合は、「根管治療の問題は完治したが痛みが残っている」という状態(非歯原性疼痛)になることもあります。そのため、根管治療を終えた歯は経過観察中の6ヶ月〜12ヶ月は、意図的に触らない、刺激を加えないようにしていただくことを推奨しています。

参考:

>>根管治療後はいつまで経過観察が必要?大阪の専門医が根管治療後に様子をみる期間と注意点を解説

>>根の治療後の違和感は大丈夫?根管治療後の違和感や不快感について、専門医が詳しく解説

外科的処置・抜歯が必要となる場合

もし歯ぐきの腫れの原因が親知らずによる智歯周囲炎であれば、治療の基本は親知らずの抜歯です。そのため外科的な処置が必要になります。親知らずの位置や骨への埋まり方、根の形や傾きによって抜歯の難易度は大きく変わり、一般的な歯科医院では難しいと判断された場合には、病院の口腔外科へ紹介されることもあります。

また、歯根破折(歯の根が割れてしまった状態)の場合も、基本的には抜歯となります。とくに抜歯後にインプラント治療を検討している場合には、歯槽骨(歯を支える骨)の状態を良好に保つことが非常に重要です。ケースによっては、抜歯と同日にインプラントを埋め込んだり、抜歯時に骨補填材を用いたりすることもあります。

そのため、可能であれば抜歯を行う前の段階で、抜歯後の治療方針をしっかり決めておくことが、患者さんにとってより有益だといえるでしょう。

自宅でできる応急処置と注意点

歯茎が腫れて押すと痛みがある場合の、自宅でできる応急処置についてご紹介します。ただし、いずれも有効性は低く、大きな効果があるとはいえません。歯科医院で適切な処置を受けることが推奨されます。

応急処置(冷やす・うがい・清潔の保持など)

少しの腫れや押した時の違和感程度であれば、数日様子を見ていただいてかまいません。なぜなら、歯や歯周組織の大きな問題ではなく、単に「歯ブラシで傷がついただけ」であったり、「熱いものでやけどをしただけ」である可能性もあるからです。

また、特に歯肉炎であれば、ご自宅での歯ブラシやフロスなどを使用したセルフケア”だけ”で治ります。「歯茎を押すと血が出る」「歯ブラシやフロスでチクチク痛い」などの症状がある場合、一度「もしかしたらそこは磨けていないのかも」と考え、重点的にケアするようにしてみましょう。歯肉炎の場合、しっかりと磨けていれば、1〜2週間程度で炎症は軽減します。また、マウスリンスのようなうがい薬の併用も有効です。

もしも非常に強い腫れ(鏡で見て顔が左右非対称になるほど)であれば、保冷剤で頬側から患部を冷やすようにしてください。そして、血流がよくなるような運動や長風呂は避け、アルコールの接種も控えるようにしましょう。

市販薬の使い方と限界

痛みが強い場合は、市販の鎮痛薬を服用して問題ありません。痛みを我慢して食事や睡眠に支障が出ると、栄養状態の悪化や免疫力の低下につながります。特定の鎮痛薬が特に有効ということはありませんので、ご自宅にあるもの、あるいはドラッグストアなどで購入できる鎮痛薬を服用してください。

また、抗炎症薬や抗生剤は、歯や歯周組織の問題にはあまり効果はありません。全身状態に影響するような強い炎症の場合は服用しても問題ありませんが、口腔内に限局した腫れや痛みに対しては、抗炎症薬や抗生剤の効果はあまり期待できません。

特定の薬効成分が入った歯磨剤(殺菌効果など)や、塩を歯茎に擦り付けるということも聞きますが、いずれも有効性については明確ではありません。特に、歯周病の原因は細菌性プラークであり、歯ブラシやフロス・歯間ブラシで、プラークを「物理的に」取り除くことが有効な治療方法です。

薬効成分はあくまで補助的なものであるため、病気の成り立ちの点からみても「薬で治す」ことは難しく、いずれも根本的な治療ではないことに注意が必要です。

避けるべき行動

症状が軽度の場合、特に避けるべき行動はありません。中には「腫れているから心配なのであまり歯ブラシを当てていない」という方もおられますが、これは逆効果といえます。歯肉炎や歯周炎の場合、歯ブラシによるプラークの除去が最も重要です。根尖性歯周炎(歯の根の問題)であっても、歯の周囲を清潔に保つことは大切です。

つまり、歯茎が腫れているように感じたら、いつも以上にしっかり歯ブラシをしていただき、清潔に保つことが望ましいといえます。

一方で症状が重度、すなわち急性炎症を起こして顔が大きく変わるぐらい腫れている状態であれば、早期に病院を受診することが推奨されます。決して放置せず、早めに抗生剤の点滴や、患部の切開排膿処置が必要です。自宅で様子を見ることは避けるようにしましょう。

また、血流がよくなると、腫れは強くなるため、運動や長時間の入浴、アルコールの接種は控えた方がよいといえるでしょう。

髙井歯科クリニックの根管治療について

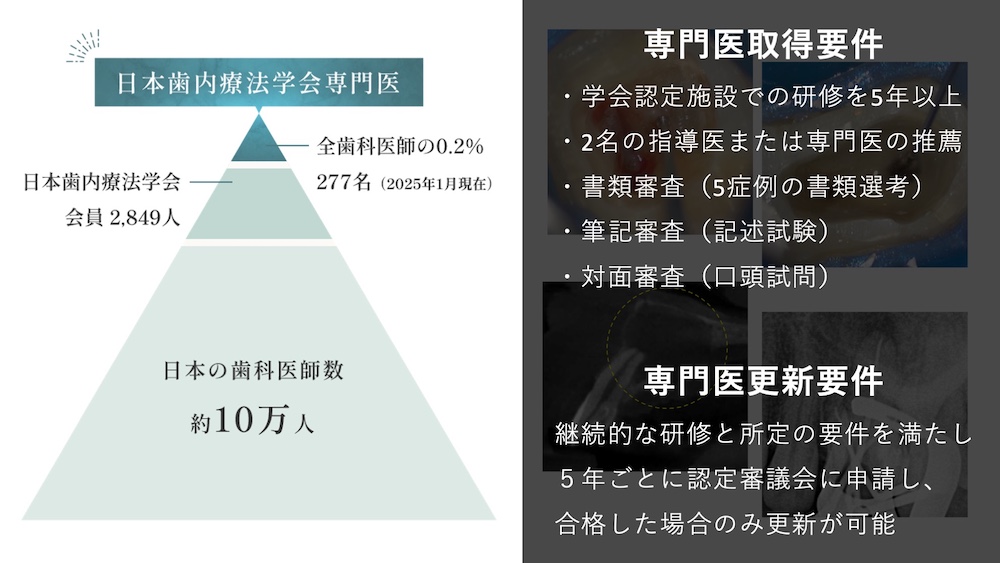

髙井歯科クリニックでは、全歯科医師のわずか0.2%しかいない日本歯内療法学会専門医が、すべての根管治療を担当しています。根管治療とは、単に「神経を取る治療」ではなく、痛みや腫れに対する正確な診断・再発リスクを考えた治療計画・術後の経過観察まで含めた総合的な治療です。

もし根管治療だけで完治が難しい場合でも、外科的歯内療法や他科との連携を含めた幅広い選択肢で、患者様の歯をできる限り守ることを目指しています。

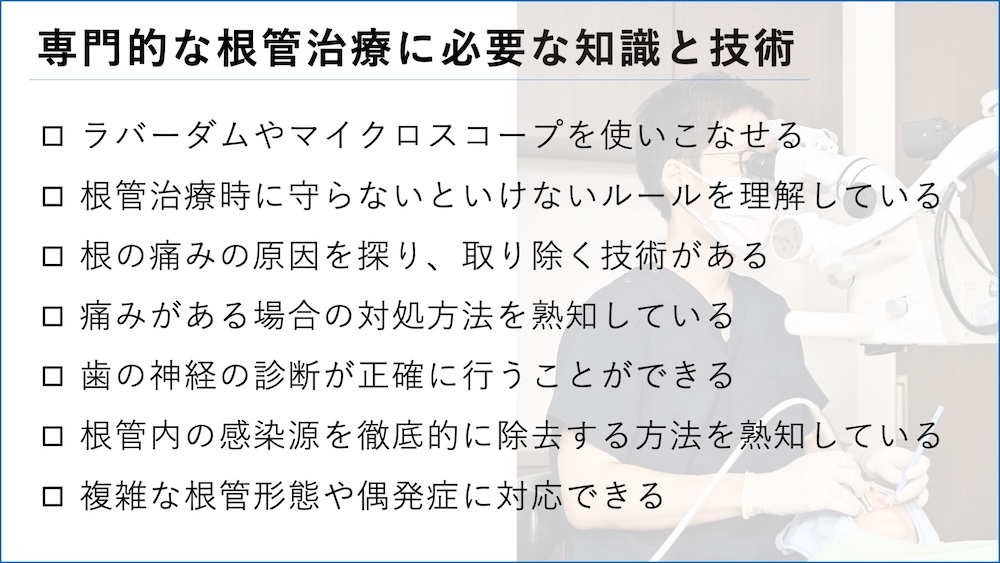

精密根管治療の設備・技術

根管治療の成功率を高めるマイクロスコープやラバーダム防湿、CTといった設備は、近年では患者様にも広く知られるようになってきました。しかし実際には、これらの治療環境が揃っているだけでは、歯の問題を解決することはできません。

理想的な設備を適切に活かすための歯科医師の技術・知識・経験が、治療結果を大きく左右します。

当院では、専門医が常に「この症状をどう診断すべきか」「どうすれば再発を防げるか」といった問いに向き合いながら治療を進めています。医科と同じように歯科医療も日々進歩しており、5年前に「最良」とされていた治療法が、今も最適であるとは限りません。

そのため、専門的な治療に携わる私たち歯科医師は、最新の知見を常に学び、診療に反映させていくことが大切だと考えています。

正確な検査で誤診を防ぎ、不要な神経除去は行いません

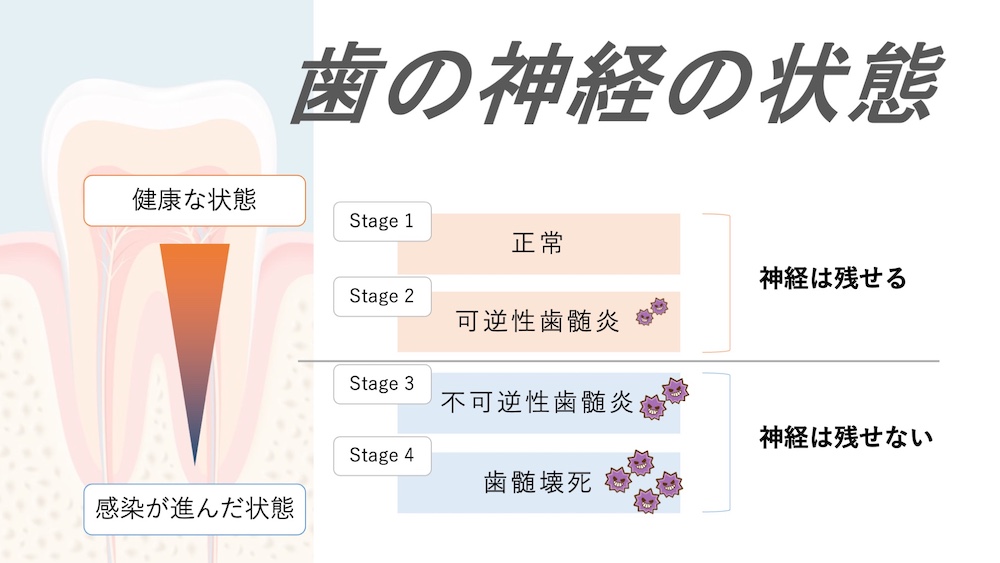

歯の神経は直接確認することができないため、診断には複数の検査を組み合わせる必要があります。神経の状態は大きく4つの段階に分類され、それぞれで適切な治療方針は大きく異なります。

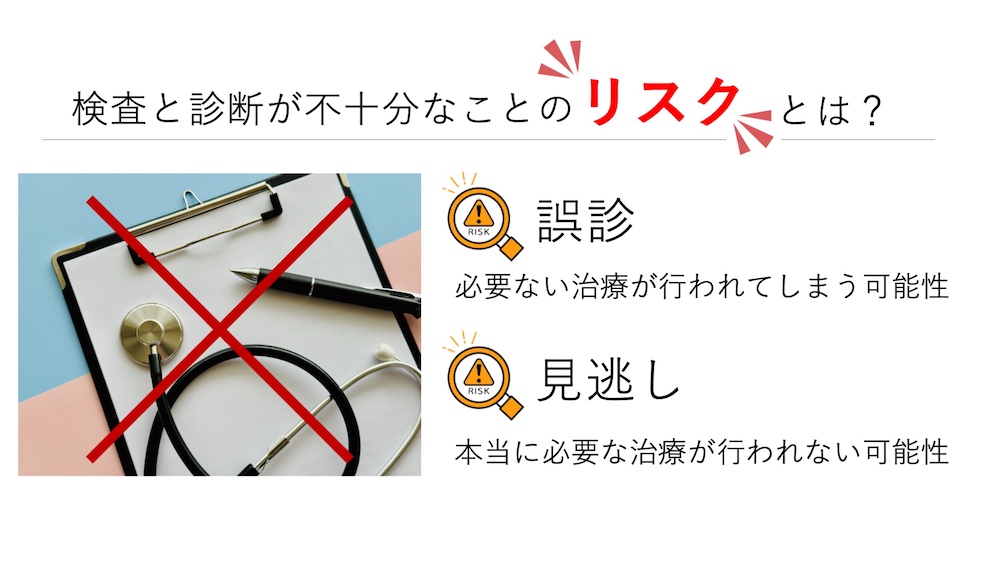

診断を誤ってしまえば、誤診や見逃しにつながるため、術前の検査は非常に重要であるといえます。

不十分な診査・診断のもとで安易に神経を除去してしまうと、症状が改善しないばかりか、かえって悪化させるリスクもあります。当院では、専門医が根拠に基づいた精密な診査を行い、不要な処置を避けることで、大切な歯を可能な限り保存することを重視しています。

実際に、日本の保険診療を主体とする歯科医療では、十分な検査や説明を経ずに神経除去へ進む例も少なくありません。だからこそ、患者様の症状を正確に見極め、誤診や見逃しを防ぐことは、治療の技術そのものと同じくらい重要だと考えています。

再発を防ぎ、歯を長持ちさせるための徹底した治療

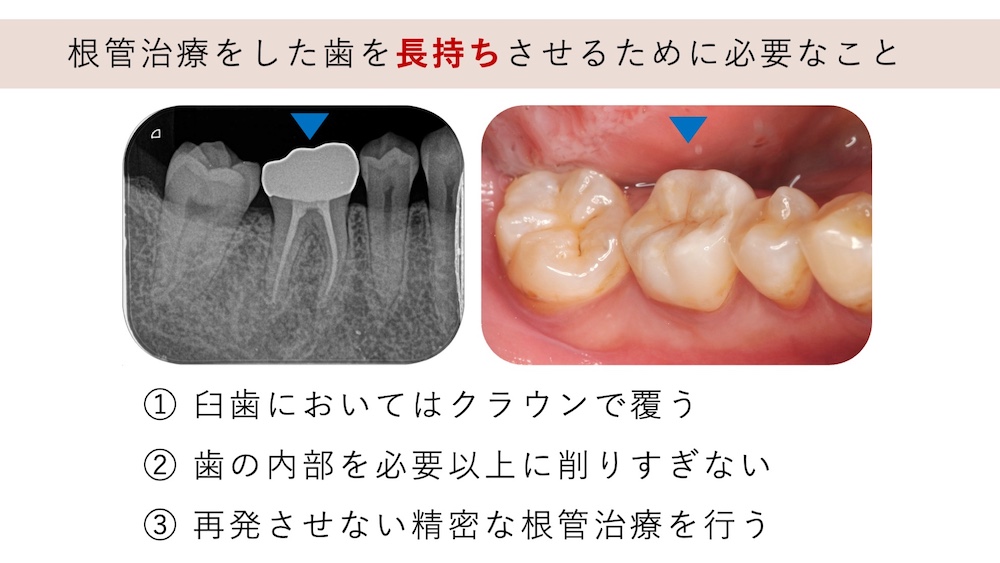

根管治療は「再発しやすい治療」と言われています。その多くは、根管内の感染が残っていることや、治療後の封鎖が不十分であることが原因です。

当院では、再発を防ぐためにマイクロスコープを用いた精密な処置と徹底した消毒、確実な根管充填を行っています。

さらに、根管治療そのものに加えて、その後の補綴治療(かぶせ物)も歯の寿命のためには重要です。特に奥歯は噛む力が強くかかるため、クラウンでしっかり覆うことが、歯を守り長期的な安定につながりますと報告されています。

一方で、歯の内部を必要以上に削りすぎると歯の寿命が縮んでしまうため、保存を意識した過不足のない適切な根管治療が求められます。

当院では、根管治療と補綴治療を一体として捉え、「どうすれば歯を残せるか」「どうすれば再発を防げるか」を軸に治療を行い、患者様の歯をできる限り長持ちさせることを目指しています。

>>根管治療の再発を防ぐために|専門医が語る原因・治療法・予防策と、再根管治療で歯を守るための選択肢とは

まとめ:歯茎の腫れは早期の根本治療が重要です

歯茎の腫れや「押すと痛い」という症状は、自然に治ることはほとんどなく、放置すれば炎症が広がり、骨の破壊や抜歯につながることもあります。痛み止めで一時的に和らいでも、根本的な治療を行わなければ再発を繰り返すリスクが高いといえます。

正確な診断に基づいた精密な根管治療と、その後の補綴治療による歯の保護こそが、歯を長持ちさせるために不可欠です。髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医が最新の知見を踏まえ、再発を防ぐための治療を提供しています。

腫れや痛みでお困りの方は、症状が悪化する前に、ぜひ専門的な治療を受けてください。

FAQ(よくある質問)

Q1. 歯茎が腫れて押すと痛いのですが、これは根管治療が必要なサインですか?

A1. 腫れや痛みは、歯の内部(根管)への炎症や感染が原因で起こることがあります。ただしすべてが根管治療を必要とするわけではなく、まずは正確な検査(視診・レントゲン・冷温・電気診査など)で診断することが重要です。当院では専門医が複数の検査を組み合わせて原因を見極めます。

Q2. 歯茎が腫れて歯科医院を受診しました。痛みは全くなかったのですが、神経が死んでいると言われました。そのようなことがあるのでしょうか?

A2. はい。歯の神経は、痛みが全くないまま死んでしまうことがあります。必ずしも、痛みがあるとは限りません。歯髄壊死に陥る歯のおよそ20〜30%が、痛みが全くないまま神経が死んでしまうと報告されています。

>>痛みがないのに歯の神経を取らないといけない?痛みがなくても根管治療が必要な理由について解説

Q3. 根管治療をすると歯が割れる(破折する)と言われましたが、その可能性はありますか?

A3. はい、その可能性はゼロではありません。特に歯の構造が弱くなっている場合や過度な咬合力がかかる場合には、補綴(クラウンなど)による保護が重要になります。ただし、一般的に言われている、「神経を取ると歯がもろくなるので割れやすい」という意見については、現代では否定されており、歯が割れるリスクは、どの程度歯の体積が残っているかに依存すると報告されています。

当院では、歯の寿命を一番に考えた根管治療と、精密な補綴処置を組み合わせることで、破折リスクを最小限に抑える処置を行っています。

Q4. 再発しないようにするにはどうすればよいですか?

A4. 再発を防ぐには、感染源を徹底的に除去すること、適切な根管充填を行うこと、そしてその後の補綴処置で封鎖性を確保することが鍵です。当院では、マイクロスコープを用いた精密な治療・徹底した消毒・封鎖を重視し、再発リスクを抑える治療を行っています。

また、根管治療と同じように、その後の修復治療をいかに精密に行うことができるかも、再発を防ぐために重要となります。

当院で行っている修復治療についてはこちら

>>虫歯の再治療|再発を防ぐセラミック治療

Q5. 根管治療は痛いですか?麻酔は効きますか?

A5. 当院では、根管治療時には100%局所麻酔下で行うため、通常痛みを感じることなく治療を受けていただくことが可能です。歯科医院によっては、感染根管治療や歯髄壊死の歯では、「神経が死んでいるので麻酔は必要ない」と考え、麻酔をせずに根管治療が行われていることもあります。しかし、歯髄壊死であっても歯の神経繊維は生き残っている場合や、歯の根の周りの歯根膜は治療の刺激に痛みとして反応が生じる場合があります。また、ラバーダムの装着でも歯肉に器具が触れるため、麻酔なしでは痛みを感じる可能性があります。

上記のことから、当院では必ず麻酔をした状態で根管治療を行います。また、痛みを抑える配慮をしており、麻酔が効きにくい部位にも対応できる麻酔方法を用いています。

>>根管治療中に痛い原因とは?麻酔をせずに根管治療を受けることのデメリットについて詳しく解説

Q6. 保険診療で根管治療はできますか?自費と何が違いますか?

A6. いいえ、当院では保険適用での根管治療は行っておりません。初診料・治療費用・経過観察含め、完全自由診療となります。保険診療では、使用できる材料や手順、治療時間に制限があり、精密性や再発防止の観点で限界があります。自費診療では、マイクロスコープ・ラバーダム・高品質素材などを使い、より精度の高い治療を目指すことができます。

>>大阪で自由診療の根管治療はいくら?保険診療との違いと詳しい治療費用を専門医が解説

Q7. 治療期間や来院回数はどのくらいかかりますか?

A7. 治療の難易度や歯の状態によって異なりますが、通常は1〜2回の治療で完了します。一般的に、根管治療は前歯なら3〜5回、大臼歯なら5回〜10回程度の回数がかかると言われていますが、当院では精密な根管治療によって、ほとんどの場合1〜2回で終えることができます。

>>根管治療は1回から2回で終わる?理想的な治療回数と注意点を専門医が解説

ただし、根管治療後の経過観察は、最低でも6ヶ月〜12ヶ月程度が必要となります。経過観察後、痛みの症状やレントゲン的な治癒の状態を確認し、問題なければ臼歯の場合はクラウンによる補綴治療へ移行します。

>>根管治療後はいつまで経過観察が必要?大阪の専門医が根管治療後に様子をみる期間と注意点を解説

Q8. 他院で “抜歯しか方法がない” と言われた歯でも残せますか?

A8. 場合によっては残せる可能性があります。歯を残すことができるかどうかは、担当する歯科医師がどこまで治療を行うことができるかに依存する場合があり、専門的な治療によって、歯を残すことができる場合があります。

しかし、大きすぎる虫歯や歯根破折など、構造的に保存が不可能なケースでは、抜歯になることもあります。

Q9. 歯茎が腫れて押すと痛みがありましたが、今は治っています。放置していて問題ないでしょうか?

A9. ごく軽度の一時的な腫れと痛みであれば、外的刺激などによる一過性の症状である可能性があり、問題ありません。ただし、明らかに腫れが大きく出ていた場合や、フィステルが認められていた場合などは、症状が軽減しただけで、根本的には治っていない可能性が高く、歯科医院の受診が推奨されます。

Q10. 歯周病と歯の根の膿がつながっていて難しいと言われました。治すことはできるのでしょうか?

A10. 場合によっては残せる可能性があります。歯周病も根尖性歯周炎(根の先の膿)も、どちらも歯の周囲の骨の吸収が見られる疾患です。この2つの問題が合わさり、歯の周囲の骨が大きく吸収することを、エンドぺリオ病変(歯内-歯周病変)といいます。

エンドぺリオ病変の場合、まずは根管治療を行い、3〜6ヶ月程度の治癒を待った後に、歯周病治療を行います。ただし、元々全顎的に歯周病の傾向が強い場合や、治療をしても十分な骨の回復が見込めない場合は、残念ながら抜歯となる可能性があります。

当院では、日本歯内療法学会専門医であり、日本臨床歯周病学会認定医である歯科医師が、治療を担当します。エンドぺリオ病変に関して専門誌への執筆も行っており、適切な処置の提案が可能です。

実際にエンドぺリオ病変と診断した患者様への実際のご説明内容はこちら

>>エンドペリオ病変のため抜歯を勧められたが歯を残したいと来院した50代女性患者様|保存の可能性を精査した専門的判断

Q11. 歯茎の腫れの原因はなんですか?

A11. 歯茎の腫れの原因として、歯周病や根の先の膿(根尖性歯周炎)などが挙げられます。また、歯が割れている垂直性歯根破折、火傷や物理的な傷であっても、歯茎の腫れは起こります。どのような腫れなのか、腫れがいつから続いているのか、腫れている部位や性状、レントゲン画像検査などから、原因を特定することが可能です。

Q12. 歯茎の腫れに市販薬は有効ですか?

A12. いいえ。歯茎の腫れに対して、市販薬はあまり有効であるとはいえません。特に、歯の根の先の膿(根尖性歯周炎)の場合、根管治療が唯一の解決方法であるといえます。歯周病が原因の腫れに対して、様々な薬効成分が入った歯磨剤や塗り薬がありますが、いずれも高い効果があるとはいえません。

Q13. 歯茎が腫れていますが痛くない状態です。このまま放置して大丈夫でしょうか?

A13. 歯茎が腫れている原因にもよりますが、長期間放置することはあまりよいとはいえません。数日で引かない場合、歯の中あるいは歯茎になんらかの問題が起こっている可能性があります。歯科医院を受診した方がよいといえるでしょう。

Q14. 歯茎から白い膿が出ているのですが、原因は何でしょうか?

A14. 可能性として最も高いのは、歯の根の先に膿がたまっている根尖性歯周炎という状態です。特に、ニキビのようにプツッとしたできものができ、出たり引いたりを繰り返している場合、根の問題の症状であるフィステルである可能性があります(多くの場合、慢性化している状態であり痛みはありません)。フィステルの場合、根管治療が必要となります。

Q15. 歯茎が腫れているのですが、抗生物質は効果がありますか?

A15. いいえ。歯茎の腫れに対して、抗生物質はあまり効果はありません。特に、根の先の膿(根尖性歯周炎)や歯周病に対して、抗生物質の有効性は低いかほとんどないと言われています。ただし、顔が大きく腫れているような場合や、明らかに強い腫れがある場合には、抗生物質は効果がある可能性があります。しかし、根本的な解決のためには、歯科医院にて原因に応じた治療が必要となります。

関連記事:根の先の膿に対する抗生物質についての詳しい解説はこちら

Q16. 歯茎が腫れてぶよぶよしているのですが、放置して大丈夫でしょうか?

A16. 歯茎が腫れてぶよぶよしている場合、膿瘍(のうよう)を形成している可能性があります。専門的には、歯茎の裏には骨の裏打ちがあり、歯茎をしっかりと支えています。しかし、歯周病や根の先の膿によって歯茎の中の骨が溶けている場合、歯茎の支えがなくなり、歯茎が腫れてぶよぶよすることがあります。放置することで改善することはほとんどないため、歯科医院にて原因に応じた治療を受けることが推奨されます。

そのほか、根管治療に関するよくあるご質問はこちら

関連記事

>>「歯根端切除が必要」と言われた方へ|本当に外科手術は必要?外科手術をせずに治す方法とは?

>>根管治療の“専門”って何が違う?”専門医”による治療を大阪で選ぶ理由

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医