「神経が死んでいると言われたけれど、本当にそうなのだろうか」「できることなら、神経を残したい」

虫歯や外傷が原因で神経が死んでいると言われた場合でも、歯の内部でまだ生きていることがあります。しかし、見た目や痛みの有無だけでは判断できず、正確な検査が欠かせません。

神経の状態を正しく見極めることは、歯を残せるかどうかを決める大切なステップです。

誤った診断のまま神経を取ってしまうと、歯の寿命が短くなったり、将来的に再治療が必要になることもあります。

逆に、本当に神経が死んでいる場合には、早めの治療が歯を守ることにつながります。

髙井歯科クリニックでは、マイクロスコープやCTを用いた精密検査を行い、「本当に神経が死んでいるのか」「まだ残せる可能性があるのか」を丁寧に見極めています。他院での診断に迷われている方も、セカンドオピニオンとして再検査、再評価が可能です。

本記事では、歯の神経が死んでいるかを確認する方法や、歯髄検査を受ける際のポイントについて詳しく解説します。診断に納得できない方、神経をできる限り残したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

歯の神経が死んでいるとは?

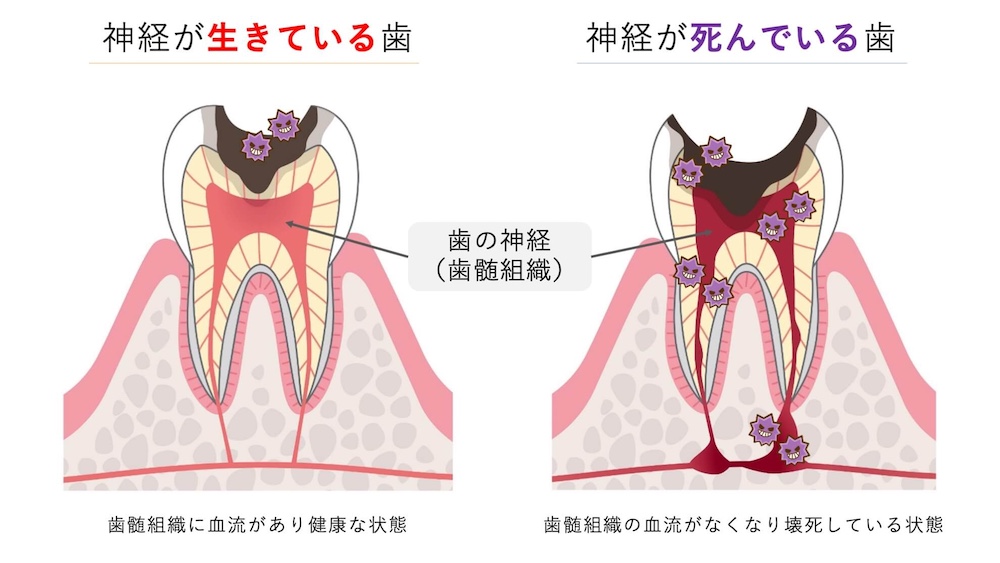

「歯の神経が死んでいる」と説明を受けることがありますが、具体的に何が起こっているのでしょうか。歯の神経が死ぬとは、正しくは「歯の中の歯髄組織が血流を失い、壊死してしまう」という状態を指します。まずはじめに、歯の神経の役割や、歯の神経が死んでしまう原因について解説します。

なぜ神経は死ぬのか?主な原因

歯の神経が死ぬ原因としては、大きく2つあります。

- 原因①:細菌感染→歯の中に虫歯菌などの細菌が感染することで、歯髄組織が徐々に死んでしまう。

- 原因②:外傷→事故で前歯を強くぶつけるなどによって、歯への血液供給が途絶えて死んでしまう。

特に、日常生活で神経が死んでしまう原因として多いのが①の細菌感染によるものです。細菌感染は、主に虫歯や、歯に生じるクラック(ヒビ)をきっかけに起こります。そのため、「虫歯を放置していたら、気づいたら神経が死んでしまっていた」ということも少なくありません。

⚠️学術的には、「歯の神経の血流が失われること」と「細菌の感染が起こり歯髄が壊死すること」は病理的な意味合いが異なりますが、ここでは同義として解説します。

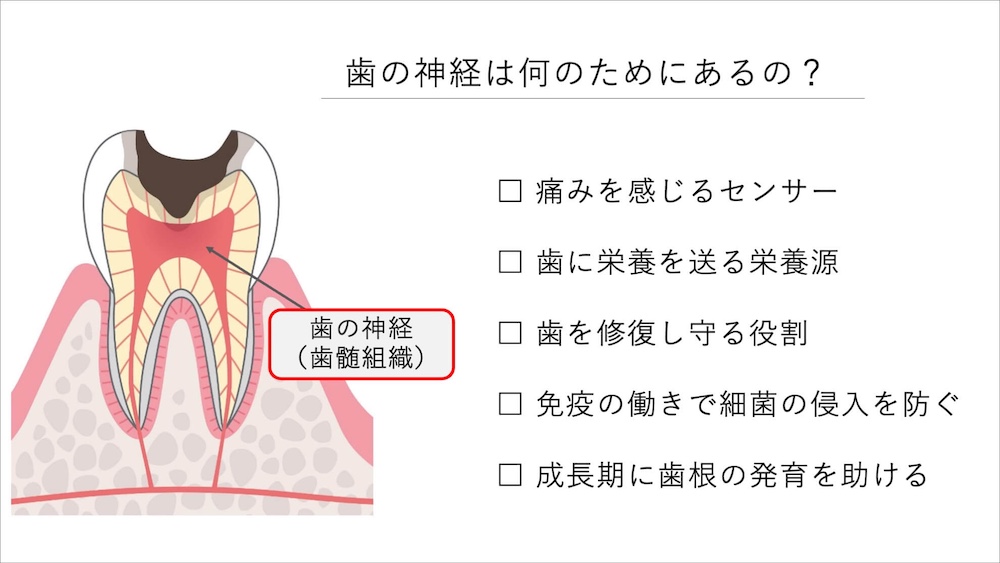

歯髄の構造と役割

そもそも、歯の神経とは一体何なのでしょうか。

一般的に歯の神経と言われているものは、正しくは歯髄(しずい)組織といいます。歯髄は、歯の内部構造のひとつで、毛細血管や神経線維、結合組織などから構成されます。そして、歯髄は根の先から血液供給を受け、「歯に虫歯などの問題が起こった時にいち早く気付くセンサーの役割」や、「歯の内部に細菌が侵入した時に免疫が働き防御する役割」などの機能を果たしています。

つまり、歯の構造を内部から支える、とても重要な組織であるといえます。

失活歯が抱えるリスク、放置することの弊害

歯の神経が生きている歯を生活歯(せいかつし)、神経が死んでいる歯を失活歯(しっかつし)といいます。失活歯が抱える(神経が死んだ歯を放置する)リスクとしては、以下のものが挙げられます。

- 歯の中の細菌感染が進行する

- 痛みが出る

- 歯茎に腫れや膿が出る(フィステル)

- 根の先の骨の吸収が進行する(根尖性歯周炎の発症)

- 内部から歯の色が黒く変色する

特に、神経が完全に死んでしまうと、それまで感じていた痛みがなくなることがよくあります。しかしそれは、不可逆性歯髄炎という歯の神経が強い炎症を起こしている状態から、歯髄壊死という歯の神経が完全に死んでしまう状態へ進行したことによる痛みの消失です。そのため、痛みがなくなったからといって、歯の神経の問題が治ったわけではないといえます。

>>神経が死んだ歯を放置するとどうなる?リスクと治療法をわかりやすく解説

歯の神経を取るリスクや弊害|神経を取ると脆くなる?

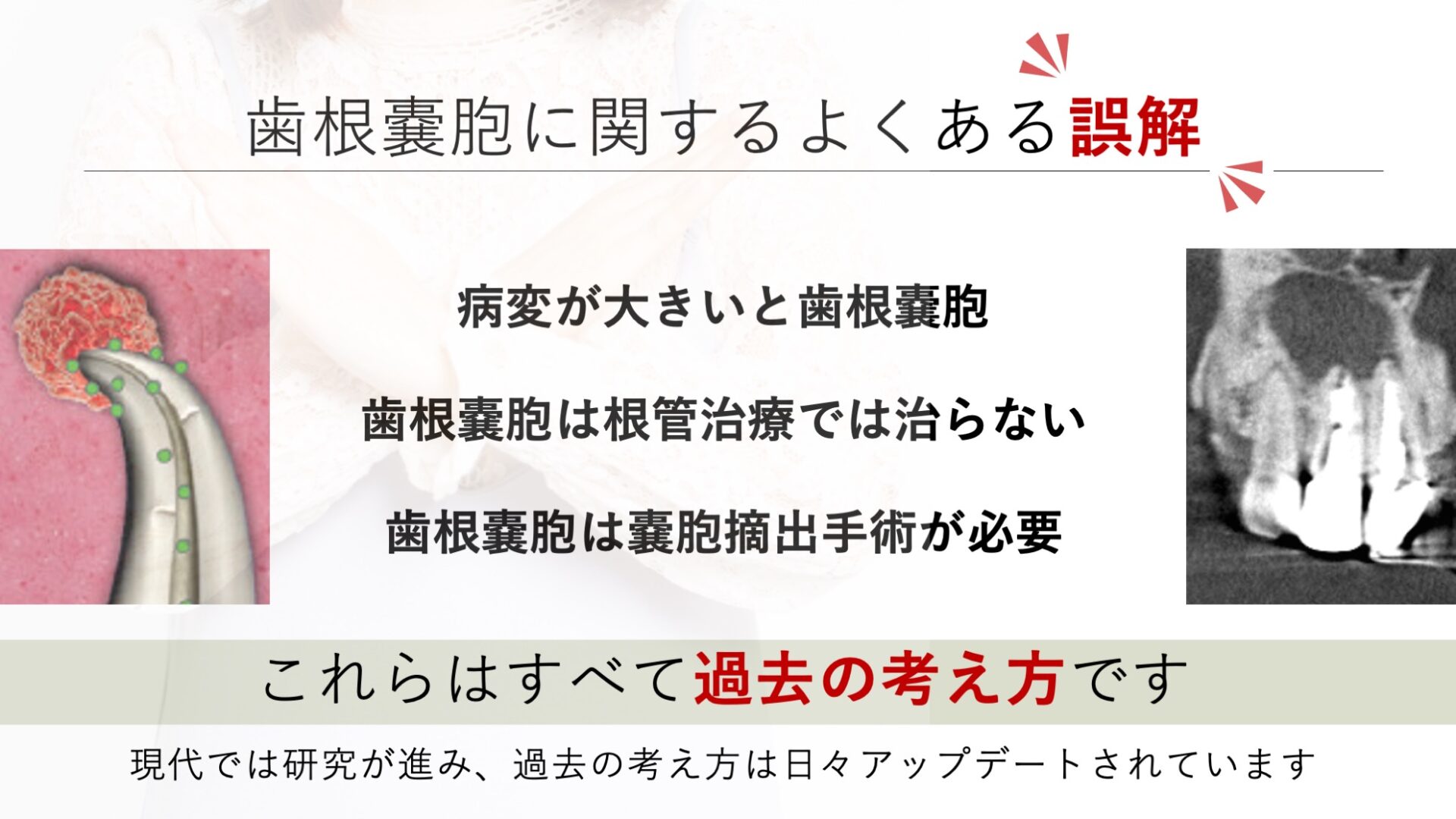

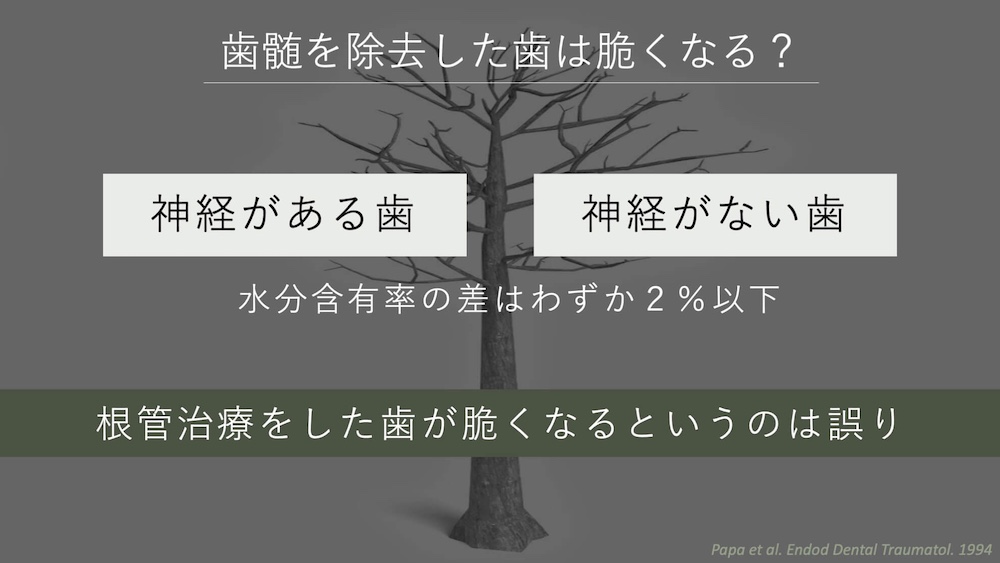

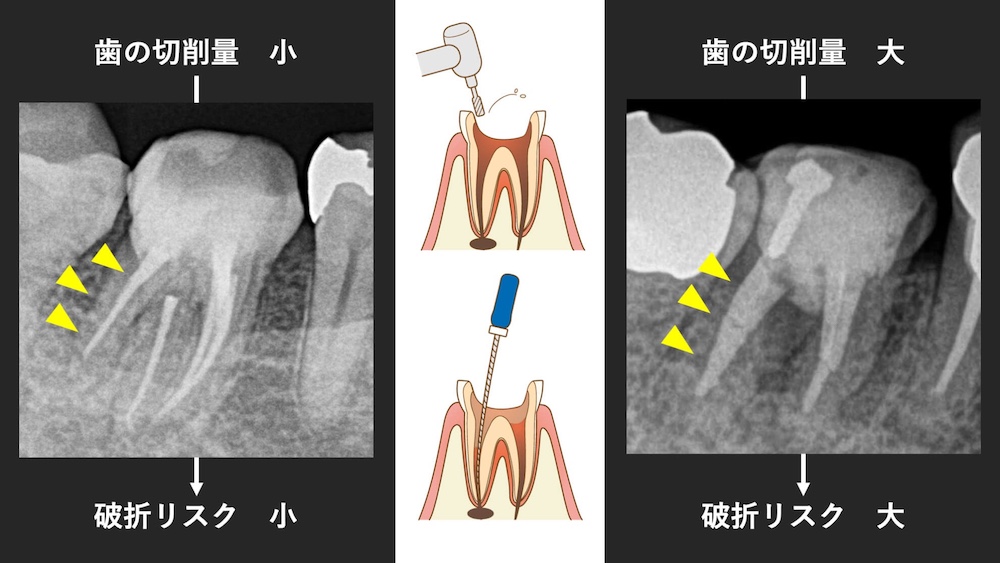

「歯の神経を取ると、歯がもろくなりすぐ割れてしまう」と言われることがあります。以前は「歯の神経を取ると歯がもろくなる」という意見が一般的でしたが、現在この考えは研究によって否定されています。

神経を取り除いた歯の破折リスクが上がることは事実ですが、この原因は、根管治療に伴い歯が大きく削られてしまい、歯が物理的に薄くなることにあります。つまり、神経を取り除いたから歯がもろくなり、破折しやすくなるわけではないといえます。

できるだけ削る量を抑えた根管治療を行い、そして臼歯においてはクラウンで覆うことが、歯の破折を防ぐことにつながります。一度削ってしまった歯は元には戻りません。だからこそ、”はじめて根の中を触る時に”適切な治療を受けることが、その歯の寿命に大きく影響するといえます。

>>根管治療は(神経を取ると)歯がもろくなる? 歯が折れやすい原因と対策を根管治療専門医が解説

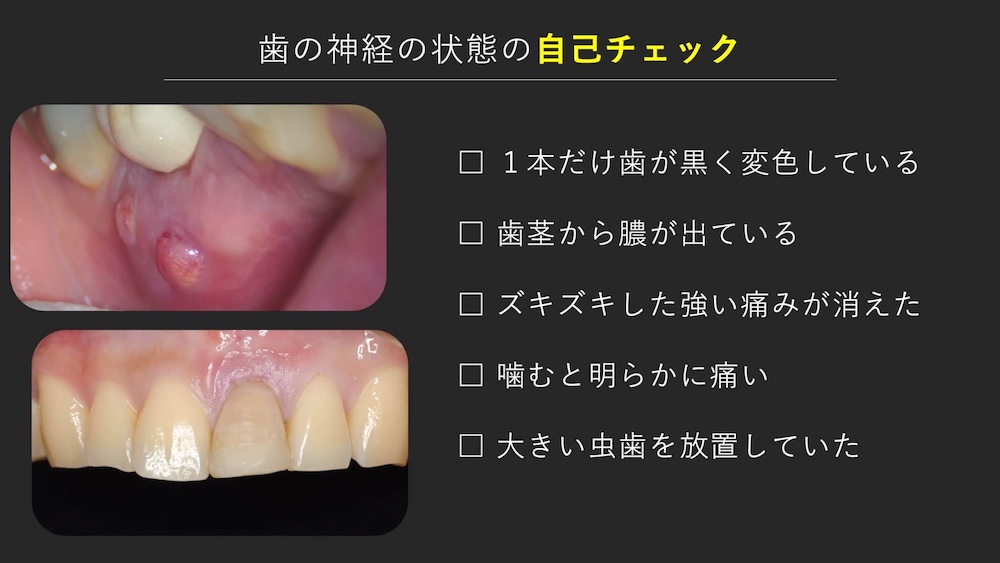

神経の状態を自己チェックできる症状・サイン

歯の神経の状態を患者様ご自身で正しく判断することは、実際にはとても難しいといえます。なぜなら、歯の神経は目に見えず、その状況は1本1本の歯で異なるからです。ただし、ある程度歯の神経の状態を示すサインはあります。

ここでは、神経の状態を自己チェックする際の指標をいくつかご紹介します。

変色・黒ずみ・黄変の出現

歯の変色は、神経が死んでいることを示すひとつのサインです。これは、歯の内部の血流が失われることで、血液中のヘモグロビンに含まれる鉄分や色素が象牙質(歯の内部)に浸透して起こります。この時の変化としては、黒というよりも、グレーがかったような暗い色調になります。また、歯の神経が死んでしまうことは1本1本の歯で独立した問題であるため、隣の歯も一緒に変色することはありません。

また、外傷(強く歯をぶつけたこと)による歯の変色は、時間経過とともに元に戻ることがあります。これは、ぶつけた衝撃で歯への血液供給が一時的に遮断され、その後数ヶ月してから再度血液供給が元に戻ることがあるためです。

さらに、着色や歯の黄ばみを「神経が死んでいるのでは?」と心配される方もおられますが、神経が死んでいることによる歯の変色は、明らかに1本だけ内部から暗い色になり浮いているように変化します。顕著な変色ではない場合、その多くは歯への着色や加齢変化に伴う歯の黄ばみであることが多いといえます。

これらのことから、歯の色は神経の状態を示す指標としてはあまり信頼性はなく、あくまで参考程度にしかならないといえるでしょう。

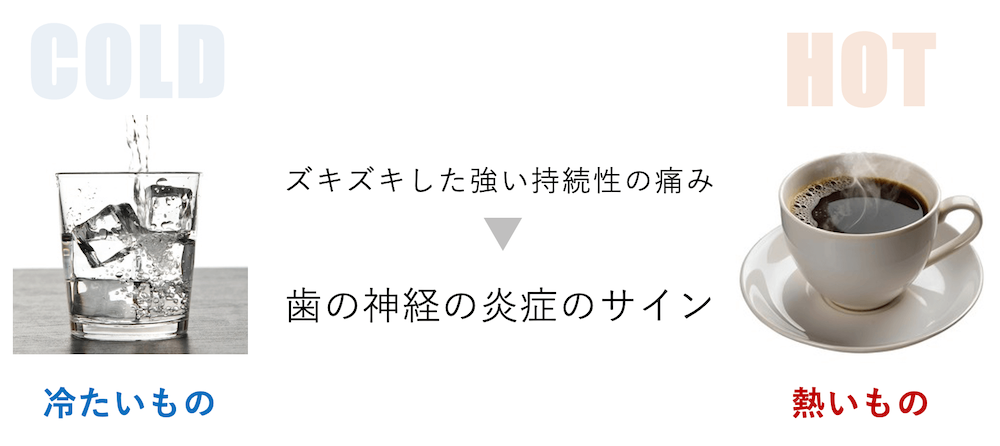

冷温刺激や違和感

歯の神経の状態は、冷たいものや温かいものへの痛みの反応によって、炎症を起こしているかどうかを推測できます。しかし、これらの刺激は知覚過敏やクラック、噛み締めによる歯の過敏症など、別の問題によっても起こるため、「冷たいもので痛むから神経の炎症が起こっている」と言い切ることはできません。

また、神経が完全に死んでいる場合には、冷温刺激には全く反応しません。しかしその手前の状態である歯髄炎(特に不可逆性歯髄炎)の特徴として、「温かいものでズキズキ強い痛みがある」という症状が挙げられます。これは、少し痛いという程度ではなく、ズキズキと強い痛みが数十秒持続するような顕著な痛みの反応です。このような場合、歯の神経は強い炎症を起こしており、根管治療が必要な状態であるといえます。

これらのことから、自宅で歯に刺激を与えてテストすることをお考えられるかもしれません。しかし、正確に1本の歯に刺激を加えることは難しい上に、必要以上の刺激は歯が過敏となる原因にもなるため、ご自身での検査はおすすめできません。

打診痛・咬合刺激・響く痛み

食事や歯に物理的に刺激が加わった時に痛みがある場合も、歯の神経の問題が起こっている可能性があります。特に、歯に対して打診(コンコンとたたく)や、歯を押して痛みがある場合、歯の周囲の炎症(歯根膜炎)や、根の先の膿(根尖性歯周炎)が原因となっている可能性があります。

一般的な歯科医院で、歯が痛い場合に「歯根膜炎です」と診断されることがよくあります。しかし、歯根膜炎の状態とは、歯に少し触れるだけで非常に強い痛みが生じたり、物を噛むと痛みが強すぎて食事が全くできないような状態です。つまり、本当の歯根膜炎の症状はとても強い痛みであり、実際に歯根膜炎を発症しているケースは稀であるといえます。

また、ご自身で歯を叩いたり、押したりして確かめることは、あまりおすすめできません。歯に意図的に刺激を加えることは、歯が過敏になるだけではなく、痛みの閾値が低下して(たとえ適切な歯科治療を受けても)過敏な感覚が治らなくなる可能性や、非歯原性疼痛の発症を誘発する可能性もあります。

さらに、噛むと違和感や鈍い痛みがある症状は、歯周病や歯ぎしりなど、歯の神経とはあまり関係がない場合にも起こることも多く、自己診断の指標として信頼性は低いといえます。

何もしていなくてもズキズキ痛みがある

何もしていなくても、歯にズキズキと脈打つような痛みが生じることがあります。これを自発痛(じはつつう)といいます。

自発痛は、歯の神経の状態の中でも、不可逆性歯髄炎と言われる状態でみられる特徴的な症状のひとつです。不可逆性歯髄炎は、歯の神経はまだ生きている状態ですが、強い炎症を起こしており、神経が元の状態に戻ることはありません。放置すると、徐々に歯の内部で感染が広がり、やがて歯髄壊死の状態に進行します。そして、歯髄壊死になると強い痛みは消失します。

そのため、ズキズキした強い痛みがある、あるいは以前痛みがあったが消失したという場合には、根管治療が必要な状態といえます。

神経の状態の自己チェックとしても、ズキズキした痛みは他の自己チェック項目に比べて信頼性が高く、受診を検討すべき症状であるといえます。

注意:痛みがないから歯髄が健康、というわけではない

「痛みがないから歯髄が健康」「歯髄の問題がある場合は必ず痛みがある」かというと、そうとは言い切れません。

元々痛みが強い状態から、歯の神経が死んでしまって痛みが消えることも多いため、現在痛みがあるかどうかは神経の状態を示す指標にはなりません。また、これまで痛みが全くなかったにも関わらず、気づいた時には歯の神経が死んでしまっていることもあります。

おおよそ2~3割程度の歯髄壊死は、無症状のまま進行するという報告もあります。

>>痛みがないのに歯の神経を取らないといけない?痛みがなくても根管治療が必要な理由について解説

⚠️専門的解説

深い虫歯治療を受けた後に、歯が過敏になりしみることがあります。これは、虫歯を完全に除去した場合でも起こり得ます。深い虫歯を除去した場合、熱や機械的刺激により、歯の神経が一時的に過敏になります。しかし、これは虫歯(細菌)が残っているわけではなく、歯の歯髄組織の正常な防御反応であるといえます。

基本的には、一時的な可逆性歯髄炎の状態であり、多くは時間経過とともに正常な状態へと戻ります。しかし、炎症が強い場合には、不可逆性歯髄炎(何もしなくてもズキズキ強い痛みがある状態)へ移行することもあり、そのような場合には根管治療が推奨されます。

虫歯治療後に「少ししみる」「噛むと軽度の鈍い痛みがある」程度であれば、元の正常な状態に戻る可能性が十分にあるため、経過観察が推奨されます。

歯科で行う神経の状態の検査方法

歯科医院を受診し、歯の神経の状態の検査は、様々な検査を組み合わせて総合的に診断をくだします。必ずしもすべてのテストを行うわけではなく、歯の状態を推測し、必要な検査を適宜実施することになります。

また、どの歯科医院でも同じ検査を行うかというと決してそうではありません。

これらの検査は、歯科の中でも歯内療法(歯の根や神経に関する学問)に特化したものであり、歯内療法に精通しているか否かで、正しく検査が行えるかどうかが大きく異なります。

問診・視診・触診

歯の検査はもちろんですが、歯の神経の状態を把握するためには、これまでの痛みの経過や既往の問診が重要です。特に、「ズキズキした痛みがあったかどうか(自発痛の既往の有無)」は、歯髄の状態を推測する上でとても信頼性の高い指標となります。

また、口腔内の診査では、歯茎の腫れや膿があるかどうかの視診や、歯茎を触った時に骨の裏打ちがあるかどうかなどの触診も、診断をくだす上で重要な指標です。

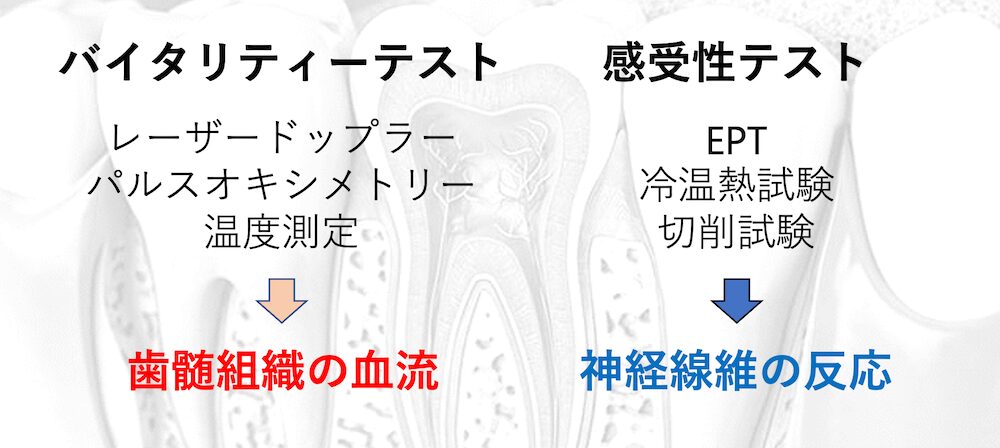

複数検査を組み合わせて判断する理由

歯の神経(歯髄)の状態は、外から直接確認することができません。厳密には「神経が生きている」とは、血流があることを指しますが、実際に血流の有無を歯科医院の現場で調べるのは難しいのが現状です。そのため、代わりに神経線維が刺激に反応するかどうかを調べて、歯髄の状態を“推測”します。

代表的な検査法には次の3つがあります。

- 電気的歯髄診(EPT)

- 冷刺激診(Cold test)

- 温刺激診(Hot test)

これらの検査はどれも100%の精度ではありません。1つの検査結果だけで確定的な判断をすることは難しく、複数の検査を組み合わせて総合的に判断することが大切です。

さらに、検査の結果をどう読み取るかは、歯科医師の知識と経験に大きく左右されます。同じ結果でも、その解釈次第で診断が変わることがあるため、いくつかの歯科医院で異なる診断と治療方針が提案されるということが起こり得ます。検査の選択と組み合わせ、そして解釈するための知識の有無が、歯髄診断の精度を左右するといえます。

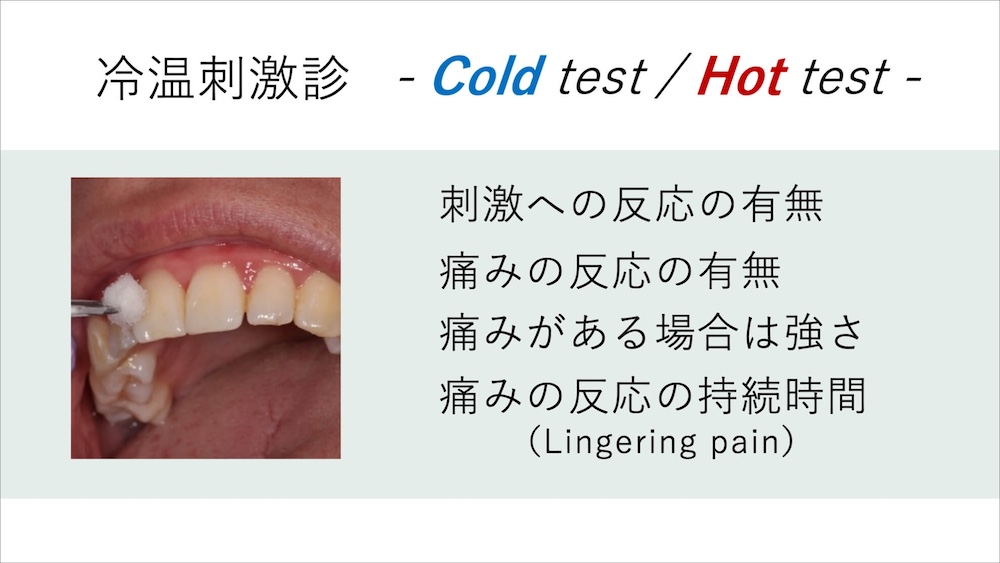

冷温刺激法

歯の神経の状態を推測する方法として、冷温刺激を加えてその反応をみる方法が挙げられます。特に、冷刺激テスト(Cold test)は信頼性が高く、冷刺激テストのみでも高い確率で歯の神経の状態を判断できるといえます。具体的には、スポンジ状の材料をスプレーで冷却し、歯に当ててその反応を観察します。

- 冷たい、少ししみるような感じ→歯髄は正常

- 何も感じない→歯髄は壊死(死んでしまっている)

- ズキズキと強い痛みが数十秒持続→歯髄は不可逆性歯髄炎(強い炎症状態)

また、温かい材料を当てて反応を見る温刺激テスト(Hot test)もありますが、冷刺激テストに比べて精度が大きく低下し、信頼性は劣ります。しかし、温刺激に対して痛みの反応がある場合、歯髄の状態は末期に近く、神経は壊死しかかっている状態であることが多いといわれています。これは、冷刺激と温刺激に対して反応する神経線維が異なるためです。

以上のことから、一般的に「温かいもので痛いと神経をとらないといけない状態」と言われますが、検査の精度と歯髄のメカニズムからも、大きく間違ってはいない意見であるといえます。

電気歯髄診(EPT/電気刺激検査)

多くの歯科医院では、神経が生きているかどうかを、歯に弱い電気を流してその反応を見る電気歯髄診(EPT)という方法で判断しています。

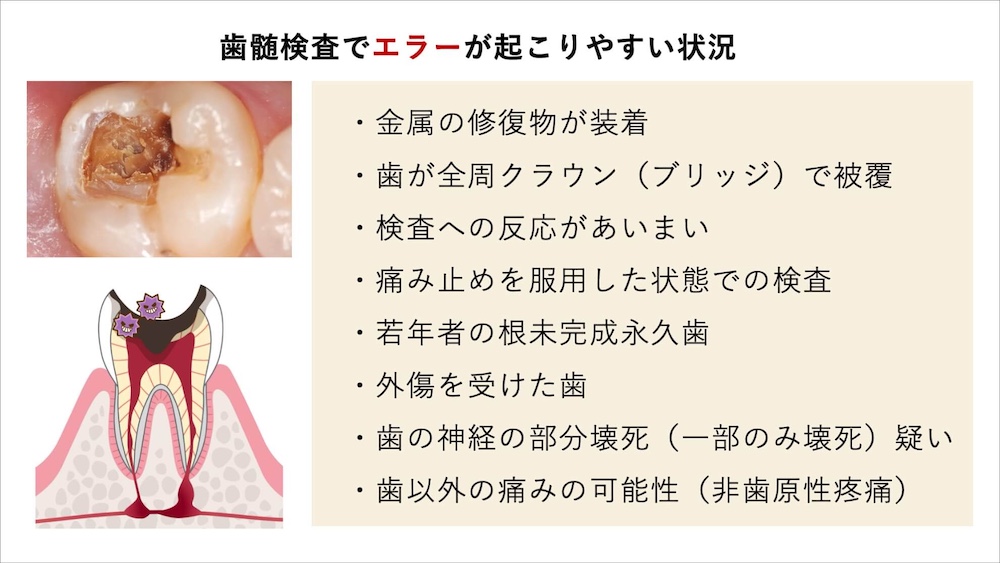

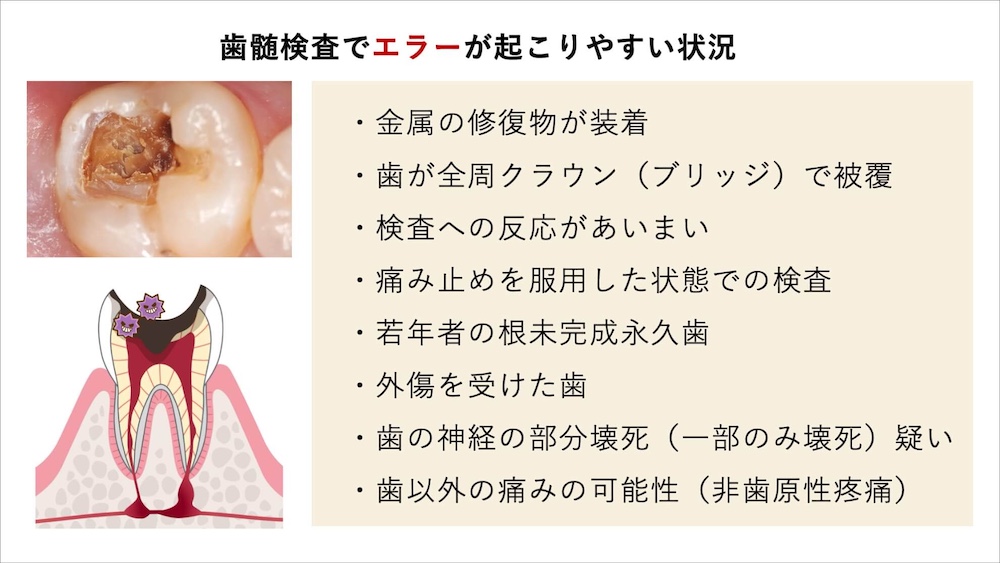

もちろん、歯髄検査における重要な検査のひとつですが、先述の冷刺激検査に比べてエラー(偽反応)が出やすい方法であり、他の検査とも組み合わせて診断を行うことが推奨されます。特に、痛み止めを服用している場合や、歯に金属修復物が装着されている場合は、刺激に対して正しい反応が得られにくいことが報告されています。

打診痛・根尖部の圧痛

歯をコンコンと叩く打診や根の先周囲の歯肉を軽く押して、痛みの反応の有無を確認します。これは、歯の神経というよりも、歯の周囲の骨の吸収や炎症を対象としています。特に、根尖性歯周炎が進行し、骨の吸収が大きくなると、打診痛や根尖部の圧痛が起こりやすくなります。

しかし、打診や圧痛は決して信頼性が高い検査ではなく、かなり大きく根の先の病変が進行していても反応を示さないこともあれば、患者様の感覚閾値(歯の敏感さ)によっては、正常な状態でも痛みとして感じることもあります。そのため、あくまで歯の状態を推測する補助的な検査であるといえます。

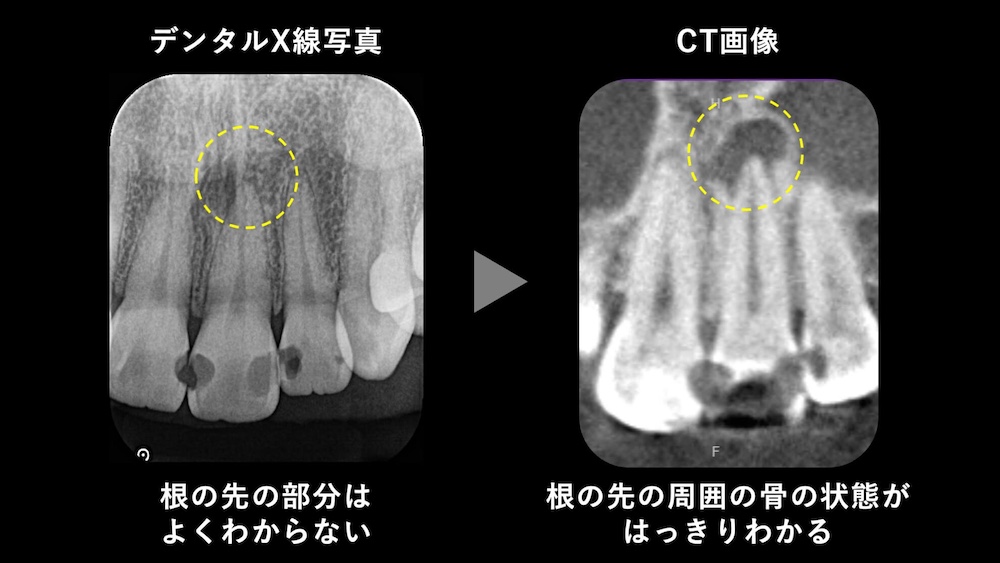

X線・CTによる診断

レントゲンは、硬組織(歯や骨などの硬い組織)を移す検査であるため、歯の神経自体は写りません。しかし、根の先に病変・骨の吸収の有無をみることで、間接的に歯の神経の状態を推測することができます。

通常、歯は全周を骨に覆われていますが、歯の神経が壊死し、根の先に根尖性歯周炎という膿が生じると、歯の周りの骨に黒い影が認められるようになります。つまり、「根の先の骨が吸収している=歯の神経はおそらく死んでしまっている」と判断できるといえます。

また、通常のレントゲンだけでは、骨の状態を詳しくみることはできません。根の先の骨の吸収があるか否かで、治療が必要かどうかだけではなく、治療戦略自体も変わってきます。そのため、正しい診断のためには、通常のレントゲン写真に加え、CTによる三次元的な画像評価も必須であるといえます。

血流測定法(レーザードップラー・パルスオキシメーター・歯髄温度測定)

これまで紹介してきた検査は、いずれも神経線維が刺激に反応するかどうかを調べるもので、いわば“感受性のテスト”でした。しかし、本来「歯の神経が生きている」とは、歯の内部の歯髄組織に血流があることを意味します。そのため、より正確に血流の有無を調べることを目的に、近年ではレーザードップラー、パルスオキシメトリー、歯髄温度測定法のような、先進的な検査法が研究されています。

これらはいずれも歯髄内の血流や酸素量を直接観察できる可能性がありますが、現時点では臨床の現場で一般的に使える段階にはありません。検査装置の大きさやコスト、操作の難しさなど課題が多く、まだ研究段階にあるのが現状です。

今後、これらの方法がより簡便で正確に使えるようになれば、「歯髄の生死を直接確認できる検査法」として歯科診断の大きな進歩につながる可能性があります。

⚠️専門的解説

多くの歯科医院では、歯髄の検査方法にEPT(電気的歯髄診)という方法が採用されています。これは、歯に微弱な電気を流し、その反応をみるテストです。ピリッとする反応があれば神経は生きている、反応がなければ神経は死んでいる、と診断されます。しかし、いくつかある歯髄の検査方法の中で最も精度が高い方法は、このEPTではなく冷刺激テスト(Cold test)であると言われています。

つまり、何かひとつだけ検査を行う場合、冷刺激テストが最も信頼性が高いといえます。しかし、歯学部での教育内容の影響や、冷刺激テストは反応をどう理解し診断に繋げるかに知識が必要ということもあり、一般的な歯科医院ではあまり採用されていないのが現状です。

実際、EPT(電気的歯髄診)はエラーが起こりやすい検査方法であり、他院でEPTに反応があったため生活歯髄(神経が生きている)と診断があった歯であっても、詳しく検査すると実は神経が死んでしまっていたということも少なくありません。

歯髄の”検査”ひとつをとっても、正確な検査と正しい診断をくだすことは決して容易ではなく、専門的な知識と知見が必要であるといえます。

髙井歯科クリニックの歯髄診断について

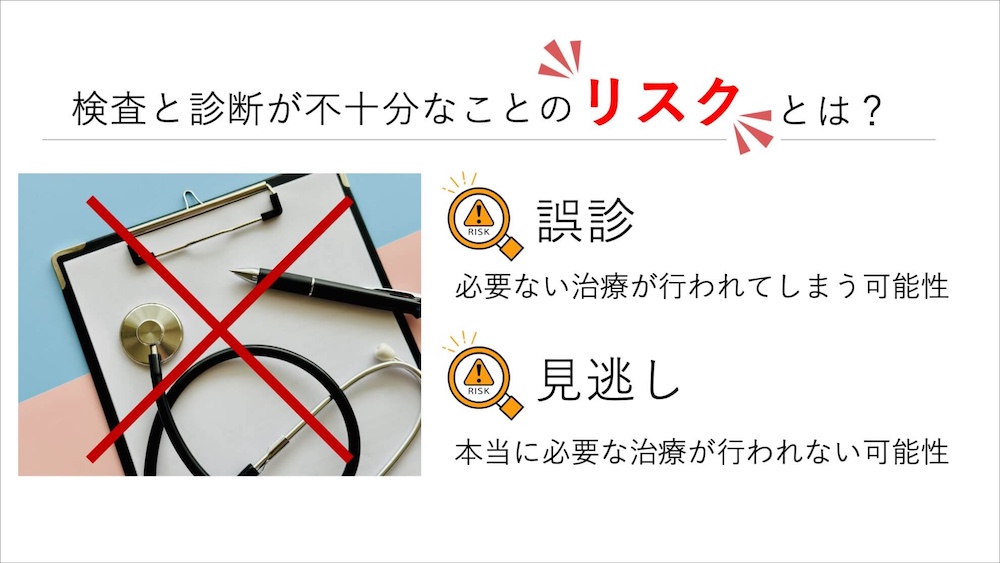

髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医として、歯髄検査と診断を重要なものと捉えています。なぜなら、診断を誤った状態で治療に進んでしまうと、痛みを取り除くことができないだけでなく、不要な歯を治療してしまうことで、新たな問題を引き起こす可能性があるからです。また、本当に治療が必要な状態にも関わらず、原因を見逃してしまうことにもつながります。

一般的な歯科医院では、実は歯髄の検査にそこまで時間と手間をかけることはありません。その理由としては、保険診療において「検査」という項目がないこと、そして検査に十分な時間をかけることが難しいことも、その要因のひとつといえます。

髙井歯科クリニックでは、歯内療法を専門とする経験豊富な歯科医師が、時間をかけて歯髄の検査と診断を行います。治療のスタートとなる診断こそが、患者様の大切な歯の問題を解決するために非常に重要であると考えれらます。

当院で必ず実施する検査と手順

当院で実施している検査としては、以下のようなものが挙げられます。

- 問診(特に歯の治療歴や痛みの既往、性状、強さなど)

- マイクロスコープによる歯の精査

- 歯周ポケット検査

- 冷温刺激検査(Cold/Hot test)

- 電気的歯髄検査(EPT)

- 打診、根尖部圧痛

- メチレンブルーによるクラックの確認

- X線検査(デンタルレントゲン・パノラマレントゲン・CT)

これらの検査を組み合わせて、歯の問題の原因を追求します。ただし、必ずしもすべての検査が必要というわけではなく、必要なものを適宜選択して検査と診断を行います。

これにより、歯の痛みや不調の原因をハッキリと特定して、初めて治療へと進むことができるといえます。

当院の検査と診断に対する考え

髙井歯科クリニックには、歯の痛みや根管治療に関するお悩みで多くの患者様が来院されています。中には「他院で問題ないと言われた」「原因がわからない」と相談される方も少なくありません。歯の痛みの原因は複雑であり、短時間の簡易な検査だけでは正確な判断ができないことがあります。そのため当院では、自由診療だからこそ初診時に十分な時間を確保し、複数の検査を組み合わせて慎重に診断することを大切にしています。

検査の結果、これまで原因が不明だった痛みが特定され、治療によって症状が改善するケースも多くあります。一方で、どれだけ精密な検査を行っても痛みの再現が得られず、原因を特定できない場合もあります。そのような場合に無理な治療介入は行いません。これは、安易な処置は症状を悪化させることがあるためです。

原因が歯以外にある可能性(非歯原性疼痛)が疑われる場合には、顎顔面疼痛の専門医へご紹介しています。確実な診断こそが、正しい治療の第一歩と考えています。

他院で「神経が死んでいる」と言われた方へ

他院で神経が死んでいると言われた場合、「本当に死んでしまっているのか?」と不安になるかと思います。ここでは、実際に「神経が死んでいる」と言われた場合の誤診やセカンドオピニオンについて解説します。

よくある誤診のパターンについて

先述のように、歯髄検査の精度は決して100%ではありません。そのため、いくつかの検査を組み合わせて総合的に診断をくだしますが、検査自体に時間を要するだけではなく、検査に対する結果をどう判断するかの知識と経験も必要となります。

特に、よくある誤診のパターンとしては以下のようなものがあります。

- 通常のレントゲンでは判断が難しいが、CTを撮影すると顕著に根の先の膿が確認でき死んでいる状態だった

- 神経が死んでいると言われたが、実は神経が生きており、根管治療を回避してセラミック治療のみで対応できた

- 金属の修復物が入っており、検査に反応しにくい状態だった

- クラウンやブリッジが装着されているため、検査が行えない状態だった

- 神経が生きている状態と死んでいる状態の境界にあり、判断に悩む状態だった

- 複数の根がある歯(複根歯)で、片方の根は神経が生きており、もう片方の根は神経が死んでいる状態だった(部分壊死)

上記はほんの一例であり、歯髄検査そのものを正しく行うことが難しいケースも少なくありません。

そのような場合は、歯の状態やCTによる骨の状態、自覚症状などから、総合的に判断して治療介入するか否かを決定します。

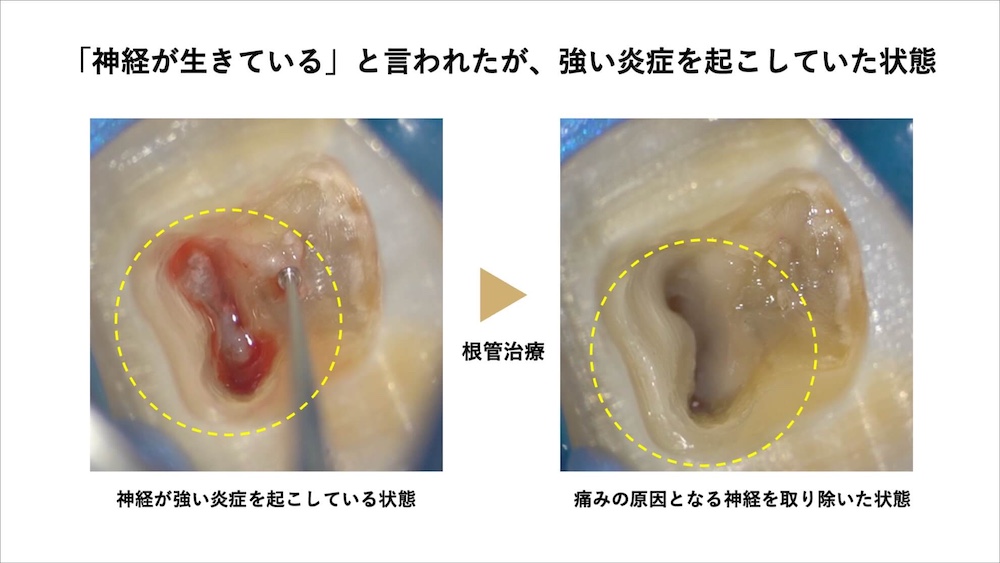

「神経が生きてる」との診断でも注意が必要

歯の神経は生きている、と診断されると、神経をとらなくてもよいとホッと一安心すると思います。しかし、歯の神経(歯髄)は、完全に死んでいる場合だけでなく、一部だけが壊死している“部分壊死”ということもあります。

このような状態では、検査の反応が不安定になり、「神経が生きている」と診断されても、実際には一部がすでに死んでいることがあります。

また、神経が生きているという診断自体は正しくても、内部で強い炎症(不可逆性歯髄炎)が起きている場合は、放置すれば最終的に神経が壊死してしまいます。つまり、「歯髄に生活反応があり生きている=健康」とは言い切れず、状態に応じて根管治療が必要な場合もあるということです。

再検査で診断が覆される可能性はある?

他院で「神経は生きている」と言われた方が、再検査の結果、すでに神経が壊死しており実は根管治療が必要な状態だった、というケースは少なくありません。一方で、まれに「神経が死んでいると思われたが、実際はまだ生きていた」ことが確認され、根管治療を回避できることもあります。いずれの場合も、正確な検査と診断が何よりも重要です。

歯の治療方針には複数の選択肢があるように見えることがありますが、歯の「状態そのもの」に関しては、本来、正しい診断はひとつだけのはずです。しかし歯髄(神経)の診断は非常に繊細で、検査方法や解釈によって結果が変わってしまう難しさがあります。

そのため、歯科医院によって説明が異なる場合もあるのです。もし診断を誤ると、治療方針そのものが誤った方向に進んでしまう可能性があります。だからこそ、当院では時間をかけた検査と的確な診断を重視しています。

当院のセカンドオピニオンが選ばれる理由

髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医として、歯の神経(歯髄)の診断に関するセカンドオピニオンをこれまで数多く受け入れてきました。一般的な歯科医院では行うことが難しい数々の歯髄検査を組み合わせることで、高い精度で原因の追求を行うことが可能です。そして、もしも根管治療になった場合にも、米国歯内療法学会のプロトコールに沿った、精密な根管治療を提供しています。

歯の神経についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

神経の診断結果に応じた治療方針の選択肢

何らかの歯の問題が起こっている場合、まず歯の神経の状態を診断します。そして、その診断結果に応じて、治療方針が決定されます。

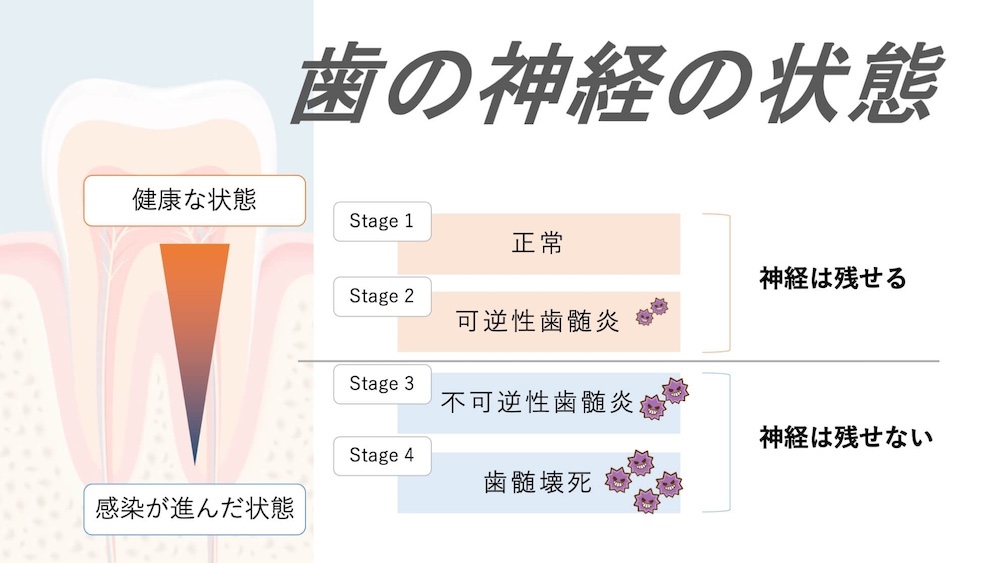

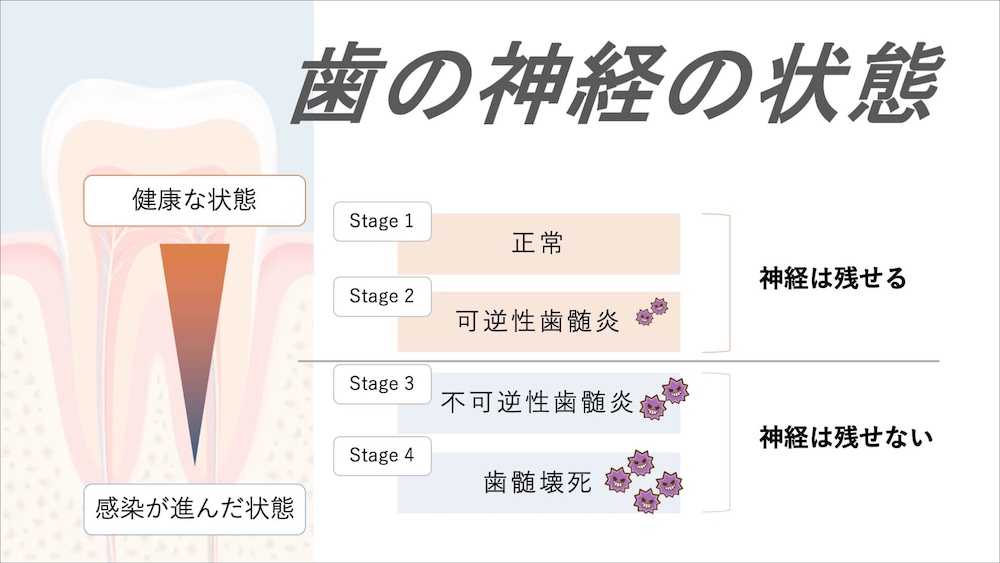

歯の神経の状態は、正常、可逆性歯髄炎、不可逆性歯髄炎、歯髄壊死の4つに分類することができます。

ここでは、それぞれの歯の神経の状態に対する治療をご紹介します。

神経が残る可能性がある:生活歯髄保存療法

歯の神経の状態が正常、あるいは可逆性歯髄炎の状態の場合、歯髄保存療法が適応となります。たとえ虫歯が大きい場合でも、MTAセメントを使用し露髄(虫歯を取ると神経が露出すること)に対して適切なマネジメントを行うことで、歯の神経を残すことができる可能性があります。

髙井歯科クリニックでは、「残すことができる神経はできる限り残す」という方針で治療を行っています。

ただし、たとえ歯髄の状態は生活歯髄保存療法の適応であった場合でも、十分な器具操作を行うことが困難な部位(例:第二大臼歯の奥側)や、虫歯が深すぎる場合は、歯髄保存療法の適応外となることもあります。

神経が死んでいる or 強い炎症を起こしている:根管治療

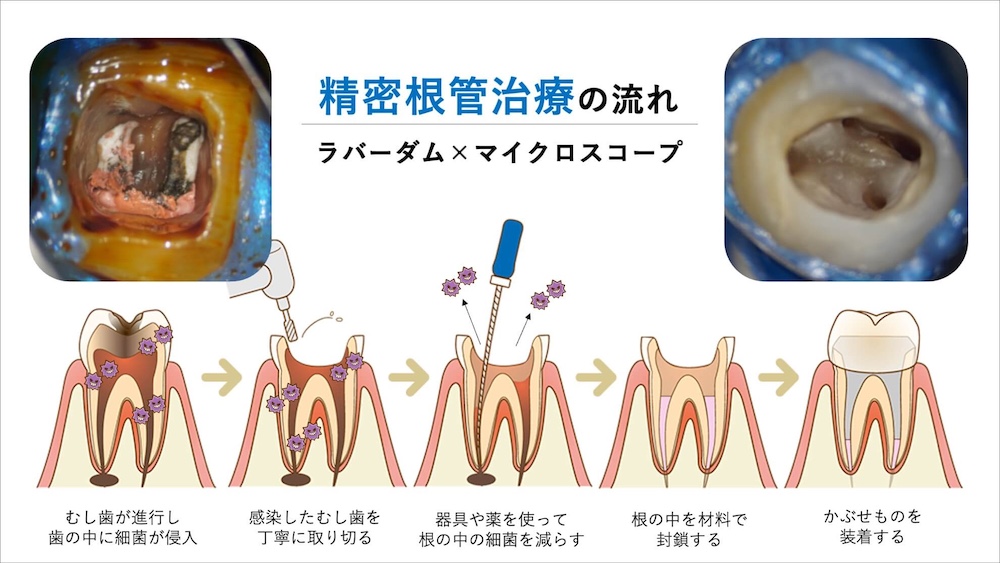

歯の神経が強い炎症を起こしている不可逆性歯髄炎、あるいは完全に死んでしまっている歯髄壊死の状態であれば、根管治療の適応となります。根管治療は、いわゆる神経を取る治療です。根管治療を成功させるためには、ラバーダム防湿やマイクロスコープを使用し、感染をしっかり取り除き、再感染を防ぐための緊密な封鎖が必要です。

- 虫歯の除去

- レジンによる隔壁作製

- ラバーダム装着

- 作業長測定(EMR)

- ニッケルチタンファイルによる根管形成

- 根管洗浄(ヒポクロ・EDTA)

- 根管充填(バイオセラミックシーラー)

- コア築造

髙井歯科クリニックでは、ラバーダムやマイクロスコープを100%使用して根管治療を行います。さらに上記の一連の治療は、基本的には1回〜2回で終えることができます。

こちらの動画では、根管治療の流れを動画で解説しています。

再治療を回避するための工夫

根管治療は、一般的に再発率が高い治療と言われています。特に、ラバーダムなしで、虫歯が残ったような状態で根管治療が行われていることも少なくありません。

髙井歯科クリニックでは、残念ながら神経が死んでしまっている場合、できる限り再発を防ぐための精密な根管治療を行っています。

特に、根管治療は適切なプロトコルに沿って治療を行えば、初回の治療(初めて根の中を触る治療)の成功率は90%以上と高い数値が報告されています。一方で、一度根の治療を受けた歯の再治療となった場合、その成功率は70%程度に低下します。

つまり、初回の治療でしっかり治し、再治療を防ぐことが、歯を長持ちさせて失わないためには最も重要であるといえます。

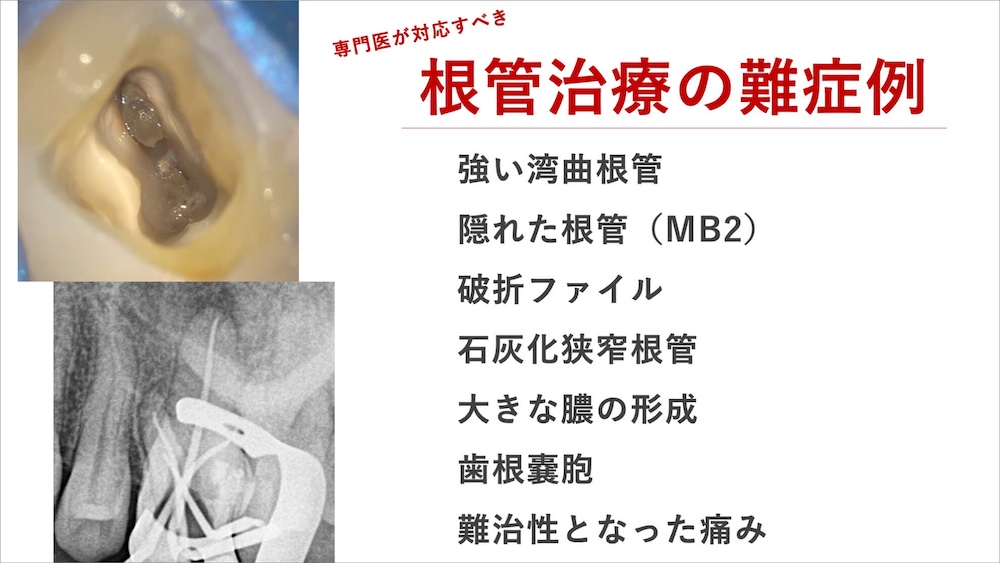

また、当院ではラバーダムやマイクロスコープの使用はもちろん、様々な難症例(MB2、湾曲根管、石灰化根管など)にも対応しています。

歯を長持ちさせるためには、神経の状態を正しく診断し、治療が必要となれば再治療を防ぐ最適な治療を行うことが必要です。初回の治療時に、専門的な治療を受けることをおすすめします。

>>根管治療は、過去に治療を受けた歯の再治療の方が成功率が下がる

まとめ:神経が死んでいると言われても、諦めてはいけません

神経が死んでいると言われても、それが歯内療法学的に正しく診断できているかどうかはわかりません。もしかすると、まだ歯の神経を残すことができるかもしれません。そして、もしも神経の治療が必要になってしまった場合でも、最適な治療であれば90%以上の成功率で根管治療を受けることができます。

- 痛みや不調の原因を突き止める

- 神経を残すことができる場合はできるだけ神経を残す

- 根管治療が必要であれば再発の少ない精密な治療を行う

上記が、髙井歯科クリニックが大切にしている治療方針です。

歯の神経のことでお悩みの患者様は、ぜひ一度ご相談ください。

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医