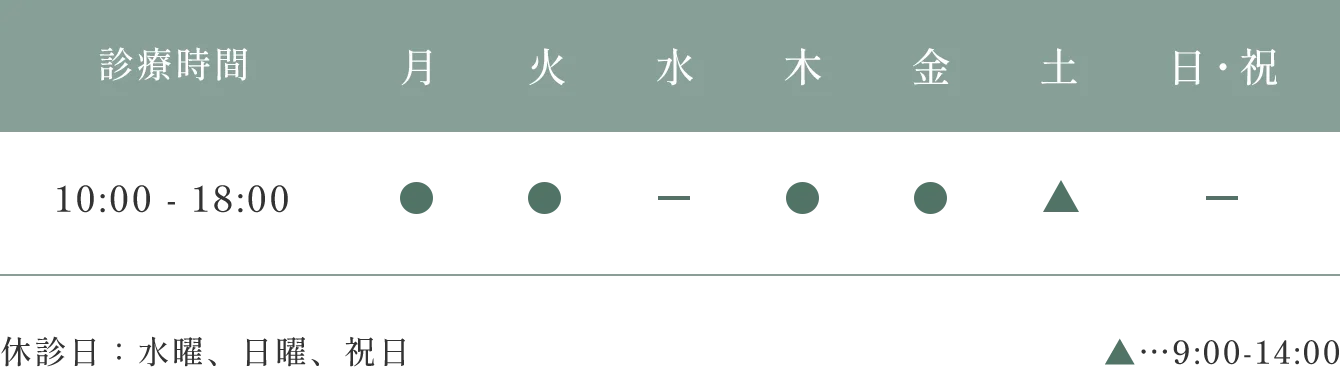

背景と経過

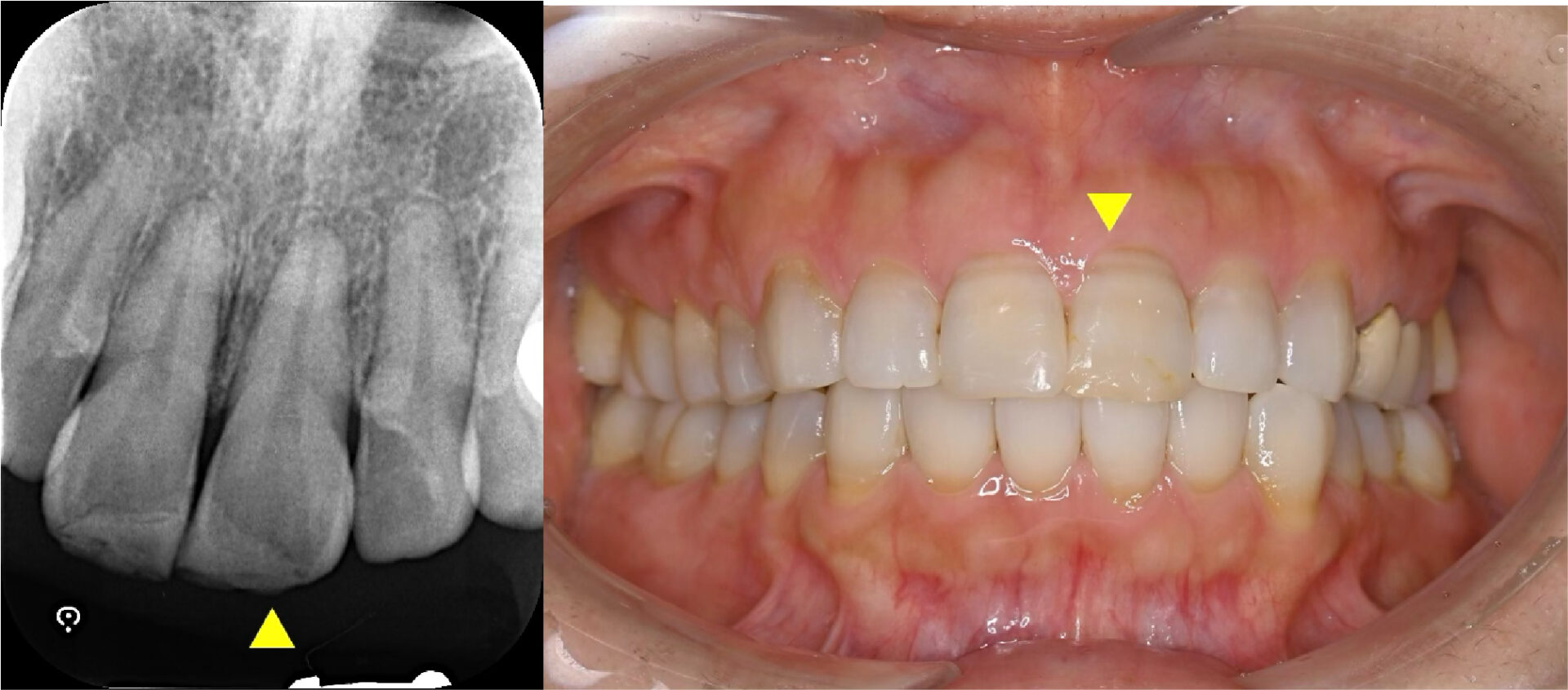

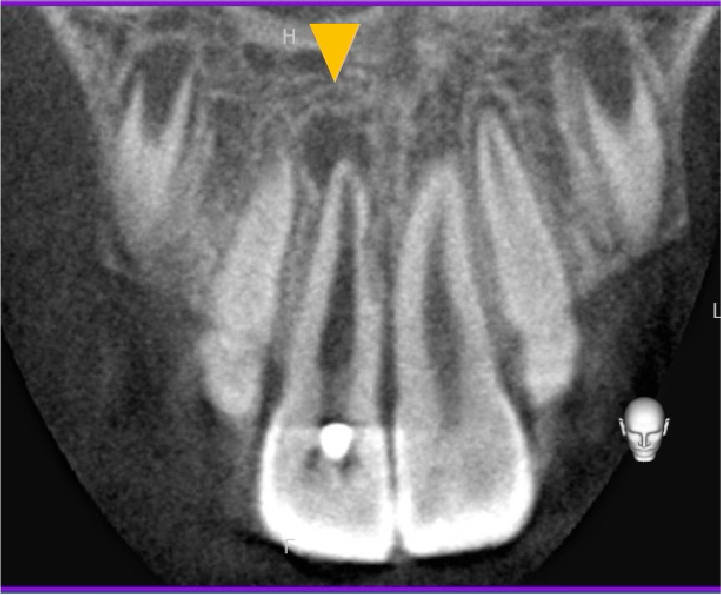

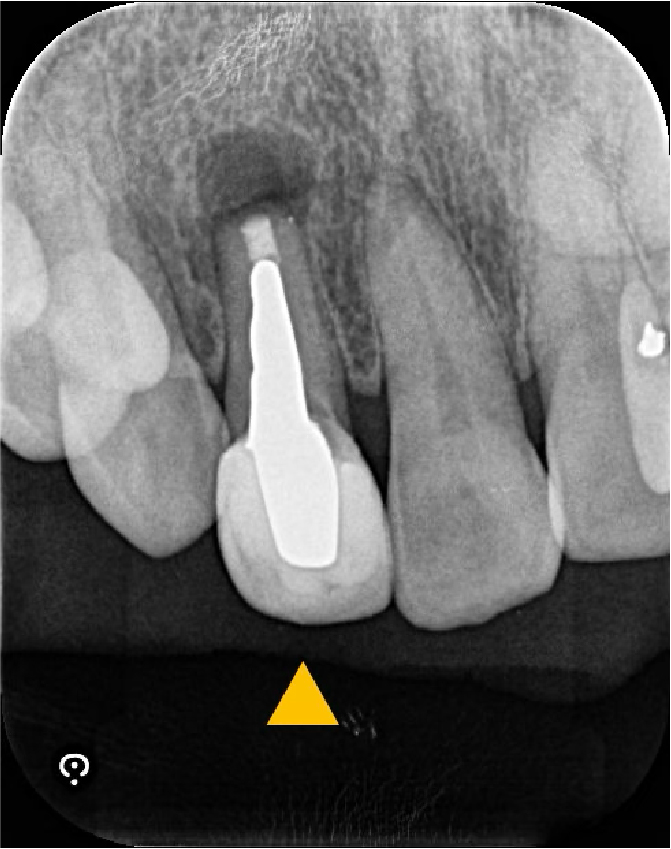

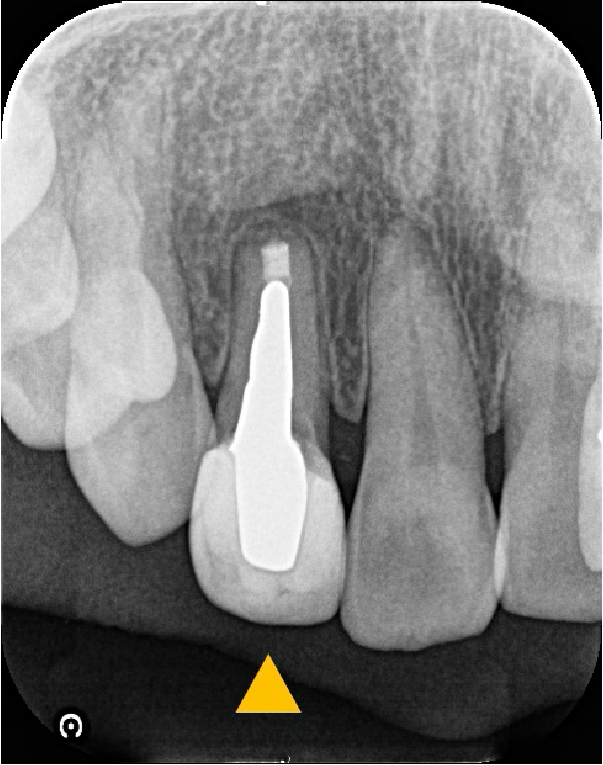

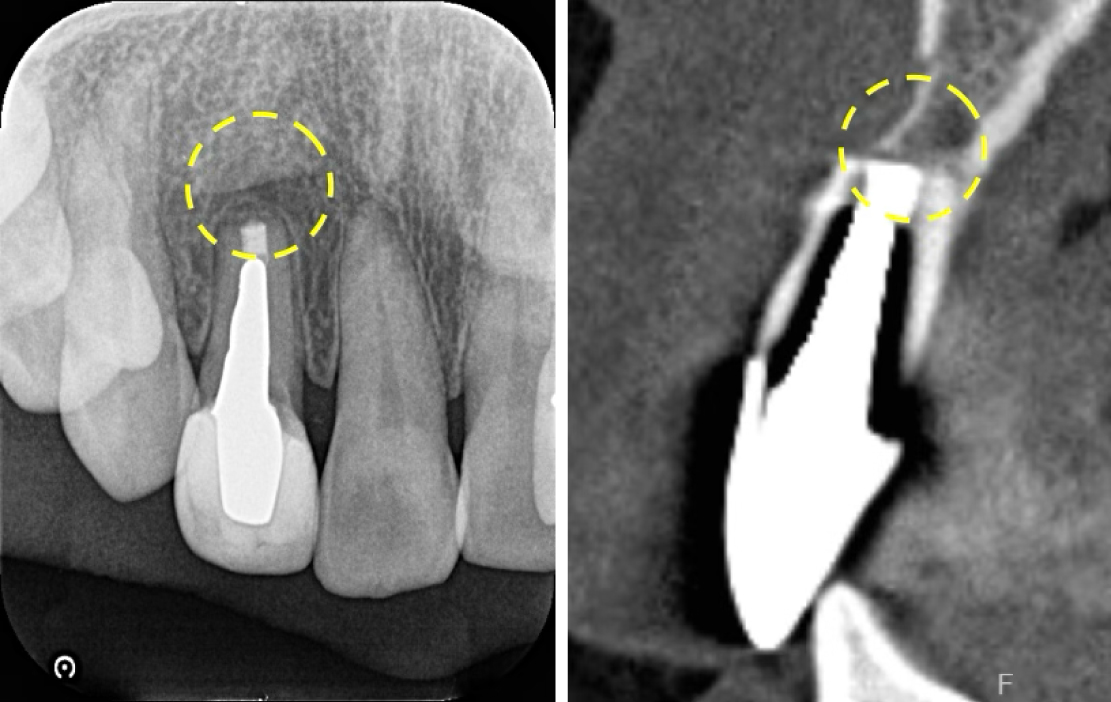

過去に治療を受けた前歯の歯ぐきから膿が出ているとのことで来院されました。レントゲン写真を撮影したところ、歯の奥深くまで金属の土台の芯棒(メタルポスト)が装着されており、通常の根管治療は困難な状態でした。患者様とご相談の結果、被せ物や土台をはずさずに治療を行うことができる、歯根端切除術で治療していくこととなりました。治療から6ヶ月の経過観察では、術前に認められた膿の袋は消失し、骨の回復が認められました。

※外科的歯内療法についての詳しい解説はこちら

外科的歯内療法とは?歯根端切除術・意図的再植術の違いや選択肢を解説>>

症例紹介

歯根端切除術 当日

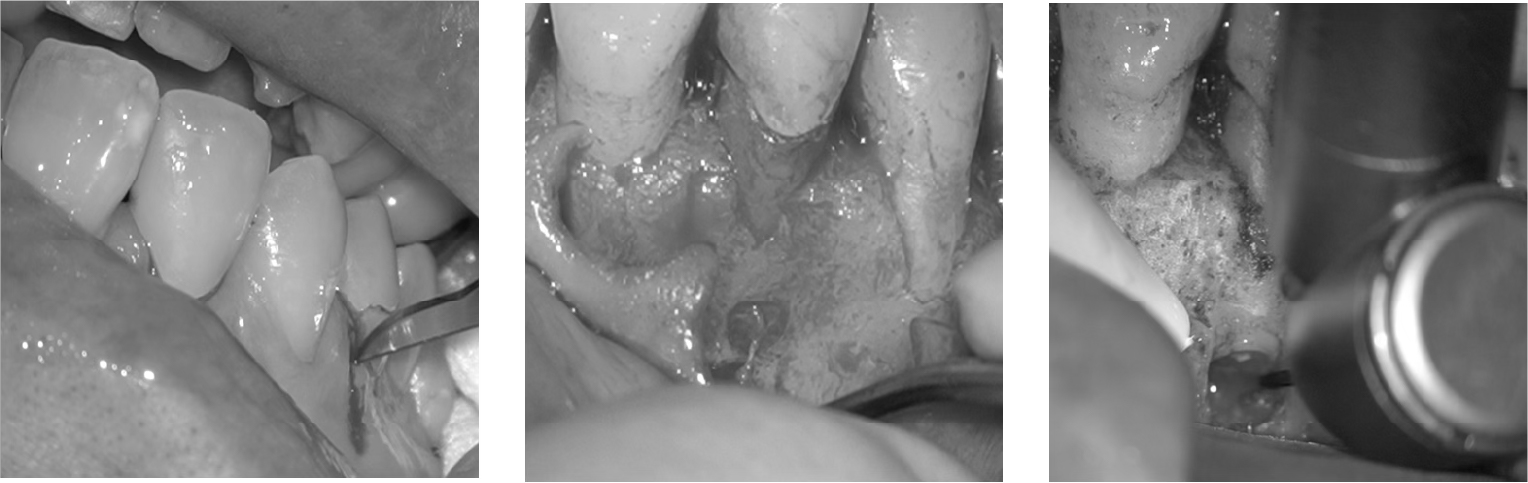

左図:浸潤麻酔・切開剥離

通常の局所麻酔を行い、メスにて歯ぐきに切開を入れます。

中図:フラップの剥離と術野の明示

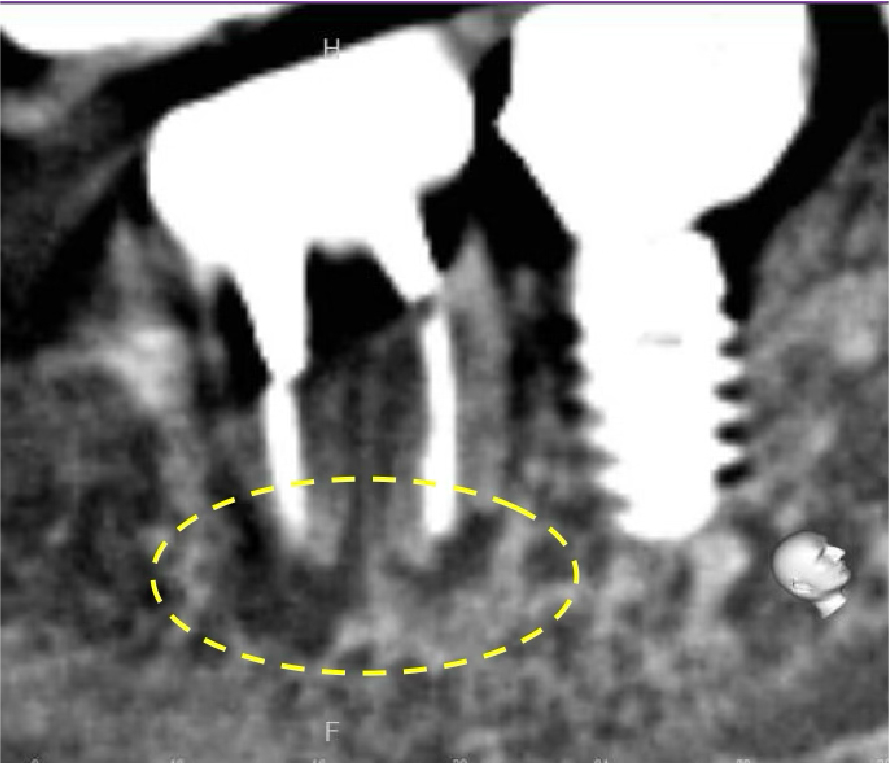

歯ぐきを剥離したところ、根の先の膿が広がり、骨の吸収が認められました。

右図:根尖切除

根管の枝分かれは概ね根の先3mmの間に集中していると言われていることから、通常であれば根の先端3mmを目安に根尖を切除します。今回のケースでは、すでに過去に根尖部の切除を受けているため、歯根が短くなりすぎないよう、1-2mmを目安に切除を行いました。

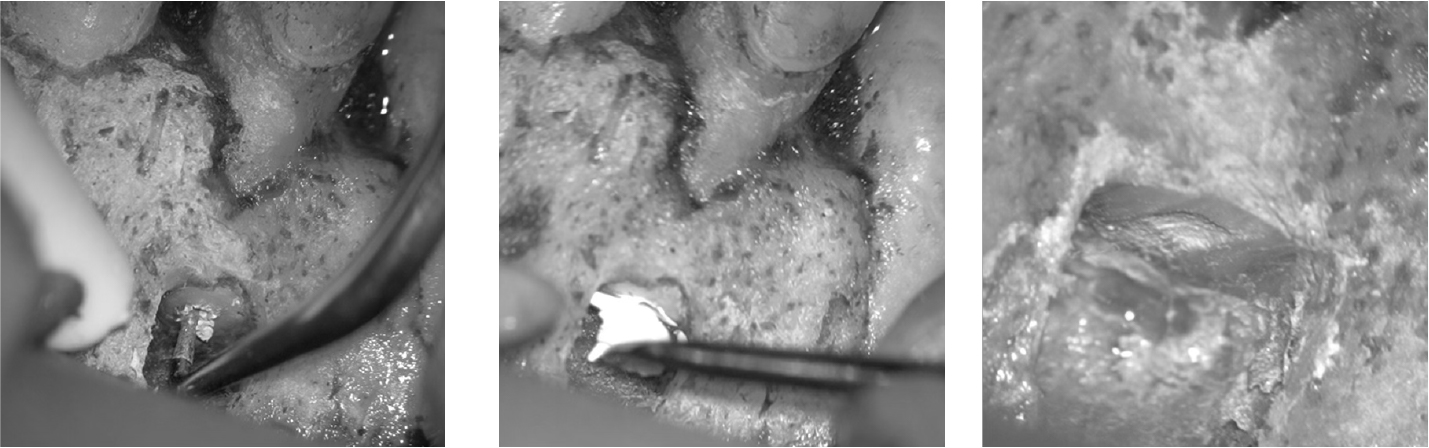

左図:逆根管形成

超音波チップを用いて、切断面から根管内を清掃します

中図:逆根管充填

バイオセラミックシーラーとパテタイプのMTAセメントを使用するLid Techniqueにて、逆根管充填を行います

右図:治療が十分に行えたかの最終確認後、縫合をして治療は終了となります。

1週間後 抜糸

おおよそ1週間後に、縫合した糸を抜糸します。

患者様:「治療後の当日と翌日は少し軽い鈍痛があったが、不安だった痛みはほとんどなかった。痛み止めはその日に1錠だけ飲んだがあとは不要だった。少しまだ上の唇に内出血のような青あざがあるが、痛くはない。あまり気にならない」

術後の疼痛はそこまで強くなく、腫れも軽度でした。内出血が認められるものの、今後徐々に消失していくと考えられます。極力さわらないようにしていただき、治療は終了しました。

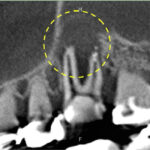

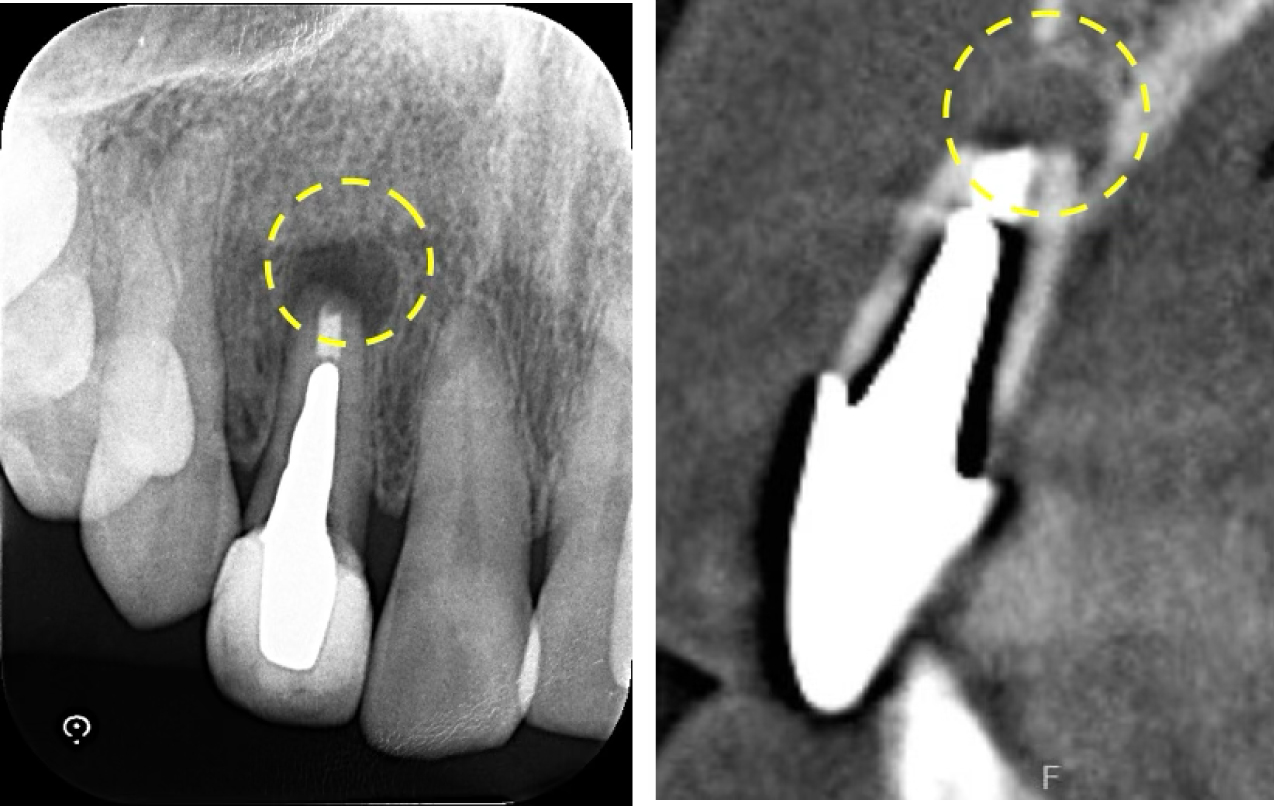

治療前

治療後

治療から12ヶ月後

痛みは全くなく、歯肉もほとんど下がらずに審美的にも問題ないとのことでした。

膿も消失し、レントゲン写真にて根の先の透過像(黒い影)も綺麗に治癒しており、骨の回復が認められます。

今後再発する可能性は低く、遠方からの来院であったため、当院のフォローアップは終了となりました。

Drからのコメント

右上2番に歯根端切除術を行った患者様でした。元々口腔外科で根の先を切る処置を過去に受けていましたが、再発している状態でした。根の先を切るだけの歯根端切除術では、細菌の封鎖ができず、再発してしまうリスクがあります。必要なことは、根の先を切除した切断面にクラックなどがないかを精査し、逆根管形成・逆根管充填をしっかり行うことです。特に、「何mmの根尖を切除するか」「何mmの逆形成を行うか」「どのような材料でどのように充填するか」が重要となります。

治療前は、術後の痛みや腫れをとても心配されておられましたが、術後の症状もほとんどありませんでした。12ヶ月の時点で良好な経過をたどっています。

ただし、メタルポストが太く、深部にまで入っているため、将来的な歯根破折のリスクが心配されます。根の先の治癒と、破折が起こるかどうか(歯の寿命)は別の問題であるため、今後も注意深く経過を追っていきたいと考えています。

治療詳細

| 主訴 | 過去に治療を受けた歯の根の先から膿が出ている |

| 治療内容 | 上顎前歯の歯根端切除術(外科的歯内療法) |

| 治療期間 | 1回 |

| 費用 | 143,000円(税込) |

| リスク・副作用 | 根管治療を行った歯は、不快症状が数ヶ月継続する可能性があります。また、術直後は痛みが出る可能性があります。症状の軽減には、およそ半年から1年程度の期間が必要です。外科治療後には、痛みのほかに、歯肉の退縮、口唇の内出血などのリスクがあります。 |

この患者様のセカンドオピニオン時のやりとりについては下記をご覧ください。

過去に歯根端切除術を受けた歯が再発し、専門的治療を求めて来院した40代女性患者様|歯根端切除術の治療方法と再発について解説

実際の治療中の動画はこちら>>

⚠️手術の動画が流れます

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医