根管治療を終えたあと、「この歯はいつまで様子を見ればいいのだろう?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

根管治療を受けた歯の多くはクラウンによる被せ物へ移行しますが、実は、根管治療を受けた歯は一定期間の経過観察が必要です。

特に、元々根の先に膿があった場合は、骨の回復・病変の治癒に時間がかかります。

本記事では、根管治療後に必要な観察期間の目安と、その理由について大阪の根管治療専門医が解説します。

根管治療後は経過観察が必要な理由

根管治療を終えてすぐにクラウンを被せることは、根の治療を専門にしている根管治療専門医の視点からは、おすすめできません。

患者様からすると、「治療が終わったなら早く噛めるようにしたい」と思うのは当然です。

しかし、以下の3つの理由から、クラウンを被せるまでの経過観察期間を設けることが推奨されます。

理由① 根管治療後に噛むと痛みが生じるから

根管治療を受けた歯は、一時的に過敏な状態となります。特に、治療直後は歯が強く響くような感覚が生じます。

治癒を待っている期間中に歯に刺激が加わり続けると、痛みの閾値が低下し、いつまで経っても痛みが消えない状態となる可能性があります。

そのため、治療後数ヶ月は、できるだけ噛まない状態を維持し続けることが、長い目で見ると歯を快適に使用するためにも望ましいといえます。

関連記事:歯の神経を抜くのは痛い?治療中・治療後の痛みと適切な対処法を解説>>

理由② 噛む力が加わると根の先の治癒が遅延するから

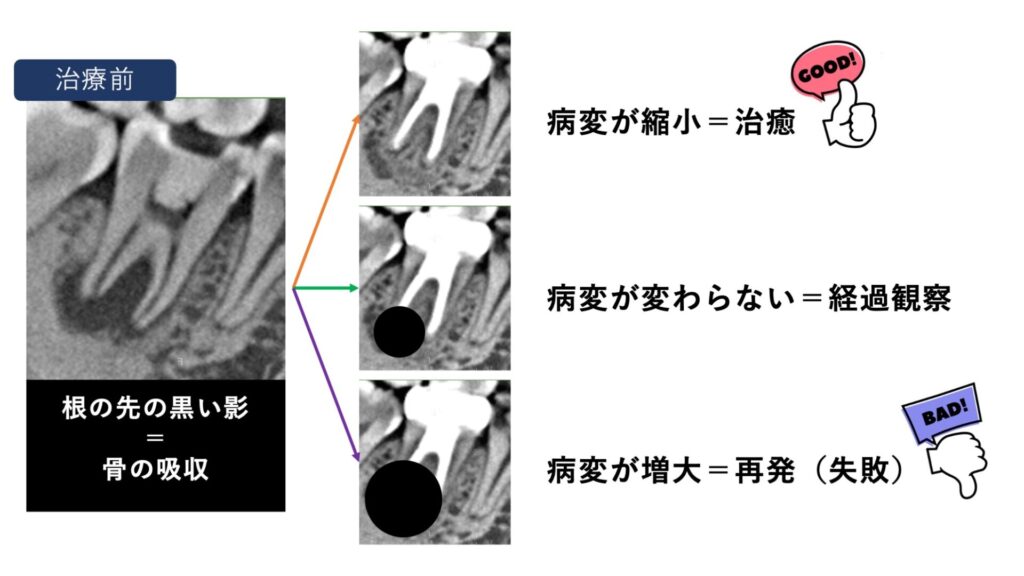

根管治療後、根の先の膿(骨の吸収)は時間をかけて治癒します。

しかし、歯に咬合力が加わると、治癒が遅延し、治るのに時間がかかることが報告されています。

一度治癒してしまえば、その後に噛むことは問題ありませんが、治癒経過中には、できるだけ噛まない状態にすることが、歯の根の問題を治すためにはベストであるといえます。

理由③ 根の先の治癒を確認してから補綴に進みたいから

最後の3つ目は、「治ったことをしっかり確認してから次のステップ(クラウン)に移行したいから」という理由です。

根管治療は精密に行えば成功率が高いものの、決して100%治るわけではありません。場合によっては治癒せずに、外科的歯内療法(歯根端切除術・意図的再植術)へ移行したり、患者様の希望によっては、「根管治療で治らなければ抜歯する」という方もおられます。

そのため、治癒を確認せずにクラウンを装着することは、もしも治らなかった場合に次の治療の足枷になる可能性があるだけでなく、場合によってはクラウンの費用や通院が無駄になってしまう可能性もあるからです。

経過観察の期間はどのくらい?

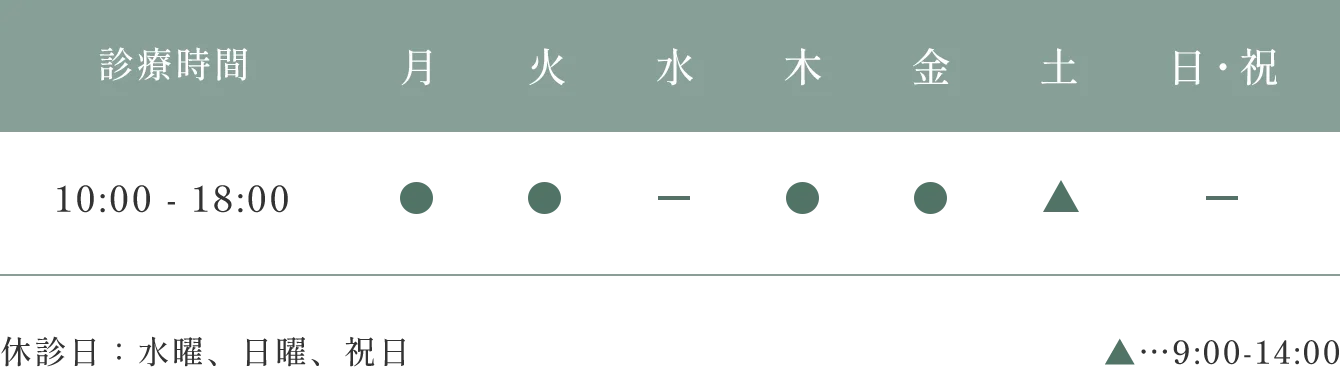

少なくとも6ヶ月は必要とされる理由

根管治療後、特に根尖病変(根の先の膿)があった場合、骨の再生や病変の治癒には時間がかかります。

根の先の病変の治癒には、おおよそ12ヶ月程度の期間が必要と言われています。しかし、概ね6ヶ月程度の期間があれば、治癒する方向に進んでいるのか、それともうまく治っていないのかの判定が可能です。

また、根管治療後の歯の過敏な感覚は、術後6ヶ月程度かけて徐々に軽減するといわれています。

以上のことから、根管治療後6ヶ月がひとつの目安であるといえます。

関連記事:根管治療の再発を防ぐために|専門医が語る原因・治療法・予防策と、再根管治療で歯を守るための選択肢とは>>

歯の状態によっては年単位で経過観察が必要

術後6ヶ月経過時点ではっきりと予後が判定できない場合、追加でさらに6ヶ月(術後12ヶ月)まで経過を見ることも多々あります。

また、文献では、術後1年時点で治ったかどうかの判断ができない場合、さらに年単位での経過観察(術後2〜4年)の期間が必要であるとも報告されています。

治ったかどうかの判断は、レントゲン的な画像評価だけでなく、患者様の歯の感覚も重要です。

これらを総合的にみて、症状が軽減しているか、日常生活に支障がないかを見ながら補綴(かぶせもの)のタイミングを判断します。

おおよそ1年は噛まない期間があるとお考えください

根管治療の治癒期間中は、反対側の歯と噛まない状態を維持し、できる限り歯に負担がかからないようにさせていただきます。

多くの患者様は、治療中の歯が噛めない状態でも大きな問題なくお過ごしいただけています。しかし、患者様によっては、歯の高さが低くなり噛めない状態が続くことが強いストレスとなる方もおられます。

しかし、上記の理由から、治癒が確認できていない状態(あるいは痛みが残っている状態)で、かぶせものを装着することは推奨していません。

治療を受けていただいた歯を長く健康維持するためにも、最低6ヶ月、基本的には1年程度はクラウンを入れるまで期間がかかるとお考えいただければと思います。

経過観察中の過ごし方と注意点

仮歯を装着する前までの注意事項

治療後、歯はレジン製の樹脂で封鎖しているため、歯の内部に細菌が侵入することはありません。基本的には他の歯と同じように、歯ブラシや歯間ブラシ・フロスを使用し、清潔に保つことが重要です。

また、治療後数ヶ月は歯が過敏な状態となりますが、意図的に指で触ったり、爪でコンコンと叩いたりすることは絶対に避けるようにしてください。歯にとって刺激になると、歯が過敏になり疼痛閾値が低下し、将来的に痛みが消えない可能性があります。

関連記事:根の治療後の違和感は大丈夫?根管治療後の違和感や不快感について、専門医が詳しく解説>>

仮歯を使った生活での注意事項

根の先の病変が縮小傾向にあり、歯の症状もない場合、レジンによる仮歯を装着します。これは、ある程度噛んでみて感覚に問題がないかなどを確かめるためです。

基本的には数週間程度の使用期間になりますが、状況によっては数ヶ月使用することもあります。

仮歯は比較的弱い接着剤で装着するため、硬いものを噛むと欠けてしまったり、粘着性のあるもので脱離してしまう可能性があり注意が必要です。

また、フロスを使用する場合、取手つきのタイプのものを使用するとフロスを抜くときに一緒にはずれてしまうことがあります。

そのため、仮歯に対しては、歯間ブラシを使用するか、糸を切るタイプのフロスを使用し、通した後は横から抜くようにおすすめしています。

まとめ|焦らず経過を見守ることが大切

根管治療後は、すぐに補綴治療へ進むのではなく、半年から1年程度の経過観察を行うことが推奨されます。

焦らずに治癒を確認してから補綴を行うことで、再発リスクを減らし、歯を長持ちさせることにつながります。

根管治療を受けた後に、何か追加で処置を行なって予後がよくなることはほとんどありません(逆に、触ったり意識したりしすぎると、過敏になり痛みが強く残ることはあります)。

そのため、治療を終えたら他の歯と同じように清掃し、長い目で経過を見ることが重要といえます。

よくある質問(FAQ)

Q. 根管治療後、どのくらいの間隔で通院すればよいですか?

A. 根管治療が終わった次の来院は、6ヶ月後です。6ヶ月後の経過観察ときには、歯の症状(臨床症状)や、レントゲンで治癒の経過を確認します。術後6ヶ月時点で完全に治癒している場合(あるいは大きく治癒傾向ありで症状がない場合)には、かぶせもの(クラウン)へ移行します。しかし、治癒が不十分であったり、症状が十分に軽減していない場合、追加で6ヶ月(術後12ヶ月)まで経過観察となります。

Q. 根管治療後の歯に違和感があります。放っておいても大丈夫ですか?

A. はい。基本的に、根管治療を受けた歯は数ヶ月違和感や不快感が残ることがあります。しかし、根管治療が成功している場合、歯の違和感は治療後6〜12ヶ月程度かけて徐々に軽減することがほとんどです。そのため、治療後およそ1年程度は、基本的にはそのまま経過をみていただければと思います。

Q. 経過観察中に被せ物(クラウン)を入れてはいけないのですか?

A. はい。根の先の骨の吸収や炎症が治ったことを確認するまでは、最終的な被せ物は避けた方が安心です。早期の被せ物(あるいは仮歯)は、根の先の病変の治癒を遅延させるだけでなく、噛む力がかかることで痛みが強くなる可能性があります。しっかりと根の問題が治ったことを確認してから、クラウンへ移行することをおすすめします。

Q. 経過観察の間に歯が割れることはありますか?

A. 可能性が全くないとは言い切れません。経過観察中は、噛み合わせても反対の歯とは当たらないように高さを低くしています。そのため、歯ぎしりや食いしばりでは、歯が割れることはありません。しかし、硬いものによって過剰な力がかかると、根管治療後の歯が割れるリスクはあります。経過観察中は、できるだけ硬いもの(ナッツやおかき、フランスパンなど)を避ける配慮が必要です。

Q. 経過観察の期間が過ぎたら、必ず被せ物をしないといけませんか?

A. 歯の部位によって異なります。前歯で歯が十分に残っている場合、根管治療の被せ物は基本的には不要です。しかし、臼歯(奥歯:前から4番目から後ろの歯)の場合、根管治療をした歯は破折リスクがあり、歯根破折を防ぐために補綴治療(クラウン)でカバーすることが基本です。当院では、臼歯の根管治療の治癒確認後は、歯の予後のためにも必ずクラウンによる補綴を推奨しています。

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医