根管治療を受けても、根の先に膿や腫れ、フィステルが残ってしまうことがあります。

そのようなときに多くの方が抱くのが、「この歯はもう残せないのでは?」「抜歯しか方法がないのでは?」という不安です。

しかし、まだ歯を残せる可能性がある治療法があります。それが、歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)です。

歯根端切除術とは、歯ぐきを切開して根の先端の感染した部分を直接取り除く外科的治療で、通常の根管治療では届かない感染源を確実に除去することができます。

これにより、「抜歯しかない」と言われた歯でも残せる可能性が広がります。

一方で、「外科手術は怖い」「歯ぐきを切ると聞いて不安」という患者様も少なくありません。

そこで本記事では、歯根端切除術の適応症・治療の流れ・成功率やリスクについて、大阪の歯内療法専門医が、できるだけわかりやすく解説します。

歯根端切除術が必要と言われた患者様、なんとか自分の歯を残したいとお考えの患者様はぜひ参考にご覧ください。

▶️外科的歯内療法についての総論はこちらの記事で詳しく解説しています

歯根端切除術とは

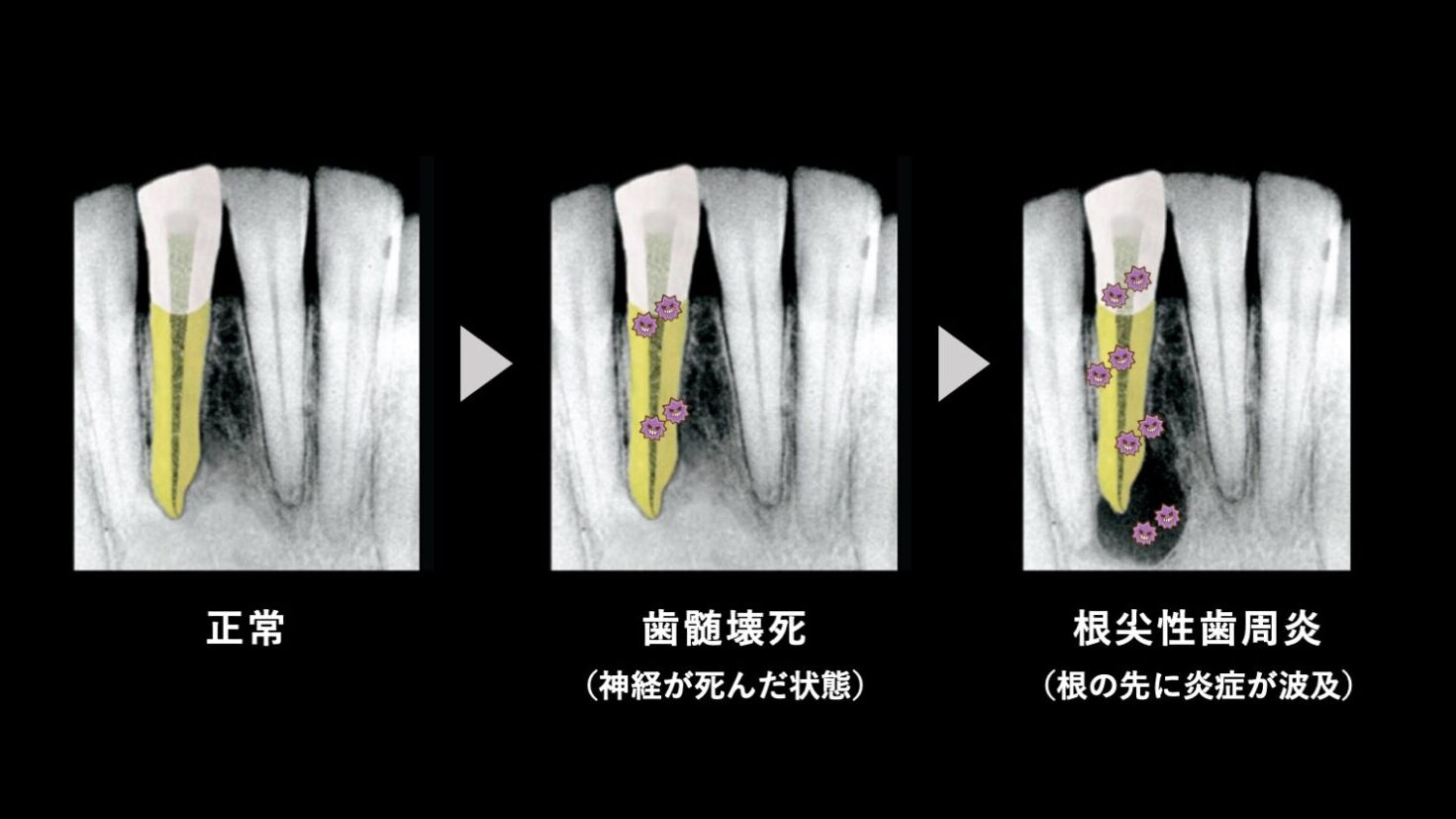

歯根端切除術は、歯ぐきを切開し根尖部を切除して感染組織を除去する外科的治療です。根の先の膿(根尖性歯周炎)の治療は、通常であれば根の中の細菌感染を取り除く根管治療が第一選択です。しかし、根管治療を行なっても治らない場合や、そもそも根管治療を行うことが難しい場合には、外科的歯内療法の中の治療のひとつである、歯根端切除術が適応となります。

▶️もうひとつの外科的歯内療法の治療法である意図的再植術についてはこちら

根管治療だけでは治らない理由

根管治療は、ラバーダムやマイクロスコープを使用し、専門的な技術を持つ歯科医師が行えば、比較的高い成功率が報告されています。

しかし、その成功率は決して100%ではありません。初めて根の中を処置する抜髄処置(初回治療 Initial Treatment)の成功率は90%、すでに根管治療を受けている歯の再治療である感染根管治療(再根管治療 Re-Treatment)の成功率は70%程度といわれています。

根管治療を無菌的に行っても治癒しない原因は、大きく以下の2つの理由があると報告されています。

・側枝(そくし):根の先付近に存在する根管の微細な枝分かれ

・根尖孔外感染(こんせんこうがいかんせん):歯の根の外側に感染源(バイオフィルム)が形成

上記2つは、どちらも根管内の清掃だけではアプローチすることが不可能であり、根管治療で治らない原因になるといえます。

歯根端切除術でできること

歯根端切除術では、歯肉を切開し、直接歯の先端部分(感染している歯の根の部分)を切除して取り除くことで、根管内からは取りきれない感染源を除去することが可能です。

特に、側枝(根の先の枝分かれ)の多くは、根尖からおよそ3mm以内に集中していると言われており、およそ3mmを根尖の切除量の目安にします。

また、歯の周囲に形成されている膿も同時に掻爬して除去します。

歯根端切除術が必要になるケース

根尖部分に膿の袋がある状態を、根尖性歯周炎といいます。この状態を治すためには、根管治療が必要となりますが、根管治療だけでは改善しない場合、次の一手として外科的歯内療法(歯根端切除術)が適応となります。

根尖に膿の袋があり、根管治療では改善しない場合

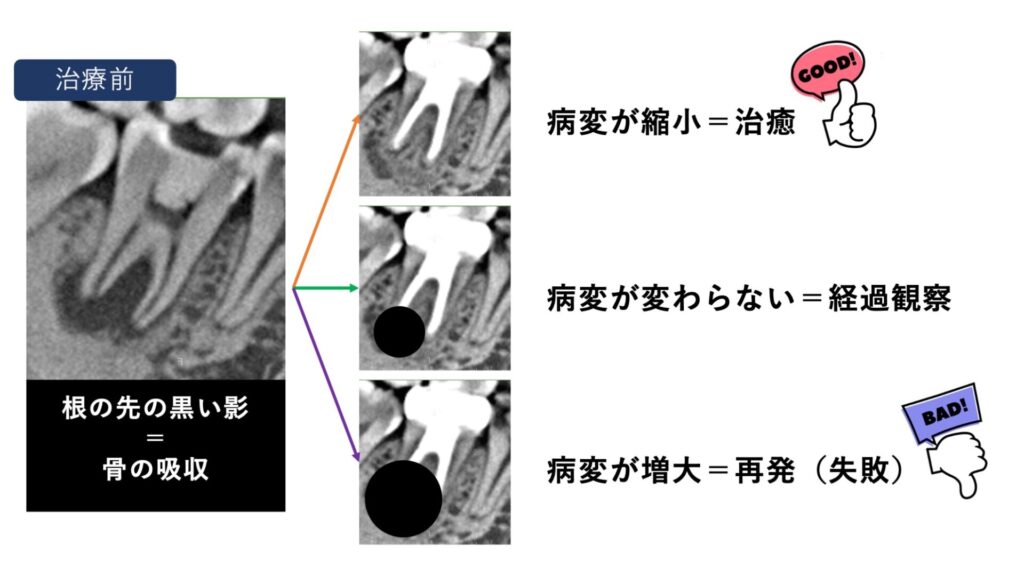

歯根端切除は、精密な根管治療を行なっても治癒しない場合に適応されます。治癒しないとは、「術後に明らかな腫れがある場合」や、「術後12ヶ月程度経過して病変が増大している傾向にある場合」などが該当します。これらは、根管治療が奏功していないと判断し、歯根端切除術が必要といえます。

また、治療後1〜2ヶ月程度で「痛いので治ってないのでは?」とご心配になる方もおられますが、根管治療が治っているかどうかはの判断は、術後すぐにはできません。根管治療後は刺激に対して過敏な状態が続きやすく、場合によっては6〜12ヶ月程度過敏な状態が続くこともあります。

基本的には安静にした状態で、根の先の状態の変化をみるために経過観察となります。

根管治療ではなく初めから外科治療が第一選択である場合

根の先の膿(根尖性歯周炎)に対して、根管治療ではなく初めから歯根端切除術が第一選択となるケースもあります。これは、(特に前歯で)セラミックを装着したばかりなので除去したくない場合や、太いメタルポストが装着されており除去に伴う歯の負担が大きい場合、残存歯質量が少ない場合などが該当します。

歯根嚢胞があると診断された場合

歯根嚢胞とは根の先の膿(根尖性歯周炎)が進行した場合に形成される嚢胞です。一般的な歯科医院では、よく「膿が大きいから歯根嚢胞なので、外科手術が必要」と説明を受けることがあります。もちろん、本当に歯根嚢胞である場合や、通常の根管治療に治癒反応が得られない場合には、歯根端切除術が適応といえます。しかし、本当に歯根嚢胞なのかの診断に疑問が生じる点や、根管治療でも治癒する可能性がある点などから、歯科医院によって診断や治療方針が異なります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

▶️歯根嚢胞で外科手術が必要と診断されたが、通常の根管治療で対応可能とご説明したセカンドオピニオン事例はこちら

歯根端切除術の治療の流れ

実際の歯根端切除術はどのような流れになるのか、治療時間や通院回数などを詳しく解説します。

歯根端切除術の手術のステップ

①局所麻酔

②歯茎を切開して剥離

③根尖部分を明示し、バーで根尖を約3mm切除

④切除した断面から、超音波チップを使用して根の中を清掃(逆根管形成)

⑤逆根管形成を行った部位にMTAセメントを充填して封鎖(逆根管充填)

⑥切開剥離を行った歯茎を縫合して治療終了

上記のステップに加えて、歯肉を切開して剥離し、骨と根面を明示した状態で、クラック(破折)が起こっていないかをマイクロスコープで精査します。歯の根の問題が治らない大きな理由のひとつにクラックが挙げられます。仮にクラックが起こっている場合、たとえ歯根端切除術を行なっても治癒しない可能性が高いといえます。

そのため、もしも歯肉を剥離してクラックが認められた場合、「歯の保存は諦めて抜歯を行うか」「治る可能性にかけて治療を継続するか」の選択が必要となります。ただし、完全に歯根が割れて分離している場合、治療の継続は不可能となります。

⚠️クラックがある歯については、基本的には保存は不可、すなわち抜歯の適応となります。なぜなら、一度歯に生じたクラックは材料で接着させることは不可能であり、クラックの隙間が細菌の感染経路として存在し続けるからです。ガイドラインでもクラックがある歯の治療の継続は推奨されていません。

歯根端切除術の手術時間

実際の手術時間は、治療を受ける歯の部位や本数、解剖学的な難易度などによっても異なります。

概ね、前歯1歯であれば90分、臼歯や2歯以上の同時処置であれば120分ほどの治療時間が想定されます。しかし、この時間は来院時の導入や麻酔から、術後のご説明、レントゲン撮影なども含めてのお時間です。実際の口腔内での処置時間は、上記よりも短時間となります。

歯根端切除術を受ける場合の通院回数

以下は、歯根端切除術を希望して当院を受診された場合の一例です。

1回目:<初診>問診や精密検査、病状のご説明、治療方針の決定などを行います。

2回目:<歯根端切除術>治療時間90〜120分

3回目:<1週間後 抜糸>縫合した糸をはずします。所要時間は10分程度で、麻酔は不要です。

4回目:<術後6ヶ月 経過観察>レントゲン写真や口腔内の状態を確認します。所要時間は20分程度です。

5回目:<術後12ヶ月 経過観察>同様に経過観察を行います。治癒が確認できたら、フォローアップは終了です。

H3実際の歯根端切除の事例

ここでは、実際に歯根端切除術を受けられた患者様の事例をご紹介します。

(以下の3つのリンクで紹介している事例は、すべて同一の患者様です)

▶️実際の手術中の動画(⚠️手術中の動画が流れます)

歯端切除術の成功率やリスク・合併症

歯根端切除術は高い成功率が報告されていますが、外科的手術であるため、リスクや合併症の可能性も伴います。

歯根端切除術の成功率

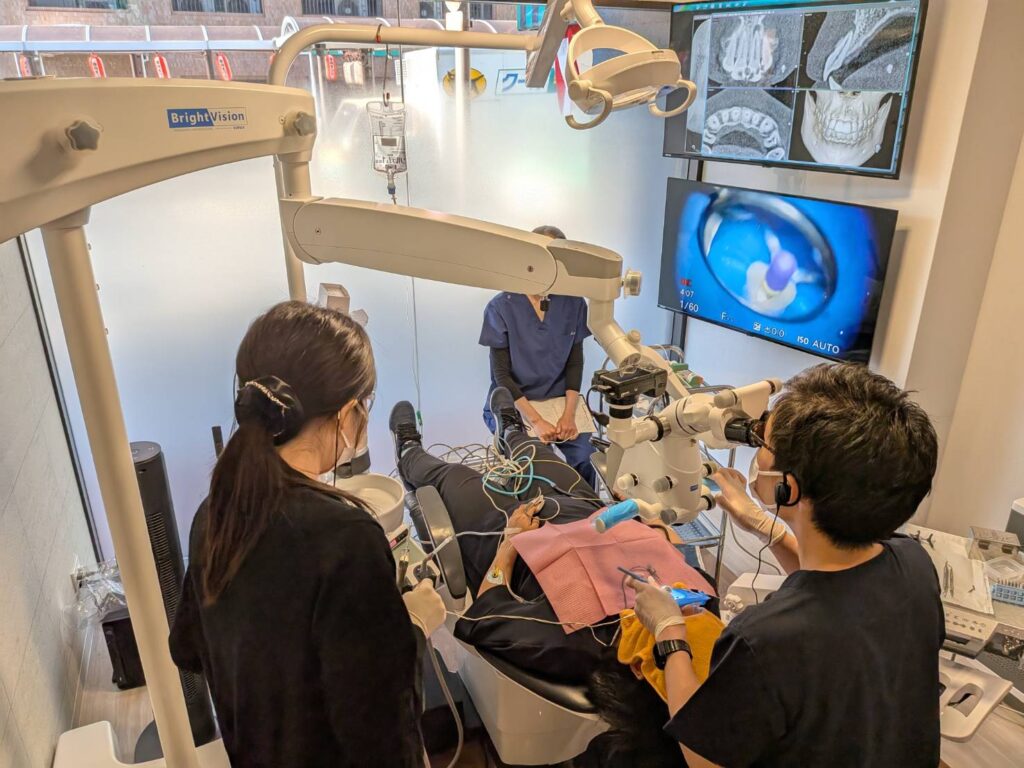

これまで行われてきた歯根端切除術はマイクロスコープを使用しない肉眼での治療であり、その成功率はおよそ60%程度と言われていました。

しかし、マイクロスコープを使用した現代の顕微鏡手術(マイクロサージェリー)では、およそ90%の成功率が報告されています。

これは、マイクロスコープを使用することで、細かな感染部位の処置や種々の問題を正確に把握し、対処できるからです。

歯根端切除術のリスクや合併症

歯根端切除術は、外科手術となるため様々なリスクや合併症の可能性を伴います。

・術後の発赤、腫れ、痛み、出血

・歯肉退縮や瘢痕

・口唇や頬粘膜の内出血(青あざ)

・術後一時的な麻痺感、開口障害

・顎骨を走行する神経損傷による知覚麻痺

特に、前歯においては外科的介入に伴う歯肉退縮が起こる可能性があります。

上記事例のように、治療前と比べてほとんど歯肉が下がることなく治ることもあります(縫い方に工夫したため、術前よりも歯肉は下がらず、むしろ若干持ち上がっていることがわかります)。しかし、歯肉の厚みが薄い患者様の場合、術後に退縮しやすい傾向にあります。また、歯肉を切開した部位に瘢痕(傷痕)が残りますが、一般的にはそこまで目立つものではありません。

歯根端切除術後の痛みは?

治療後の痛みについては、多くの患者様が「術後2〜3日痛み止めを服用していたが、思っていたほど痛みはなかった」とおっしゃられます。

しかし、「翌日からほとんど痛みはなかった」という場合や、「1週間ほどずっと痛み止めが必要だった」という場合もあり、術後の痛みに関しては個人差が大きいといえます。

(患者様の痛みの感じやすさ=感受性にも左右されます)

外科治療後に痛みを”なくす”方法は残念ながらありません。そのため、痛み止めを服用し、傷の治りとともに痛みが軽減するのを待つという対応になります。

ただし、日常生活に支障が出るほどの痛みではないため、歯根端切除術後は通常通りの生活を送っていただいて問題ありません。

歯根端切除術ができないケース

先述のように、歯にクラックが入っている場合、治癒しない可能性が高いといえます。特に、明らかに歯が大きく割れてしまっている場合、保存は困難であり、抜歯の適応となります。

歯根端切除術に関するFAQ

Q. 歯根端切除術は痛いですか?

局所麻酔で処置するため、治療中は痛みを感じることはあまりありません。しかし、麻酔が奏功しにくい患者様の場合、処置中に不快感や鈍い痛みを感じることがあります。そのような場合には、麻酔を追加して痛みを取り除いて処置を行います。

Q. 外科手術に強い不安があるのですが、大丈夫でしょうか?

外科手術が不安という患者様に、静脈内鎮静(じょうみゃくないちんせい)という方法があります。これは、麻酔科の先生に同席してもらい、全身のモニタリングをした状態で、眠った状態にした上で外科手術を行う方法です。

▶️静脈内鎮静について、患者様との実際のやりとりはこちらでご紹介しています

Q. 歯根嚢胞と言われましたが、歯根端切除術が本当に必要でしょうか?

いいえ。歯根嚢胞と診断された場合でも、通常の根管治療で治癒する可能性があります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

▶️「歯根端切除が必要」と言われた方へ|本当に外科手術は必要?外科手術をせずに治す方法とは?

Q. 歯根端切除術にマイクロスコープは必須ですか?

はい。歯根端切除術を成功させるためには、マイクロスコープの使用が推奨されています。肉眼での治療であっても、成功する可能性はありますが、外科処置中の細部にわたる精査・処置は、マイクロスコープがなければ行うことができません。そのため、歯根端切除術において、マイクロスコープは可能な限り使用した方が望ましいといえます。

Q. 歯根端切除術をしても治らない場合は?

歯根端切除術をしても治らない場合は、さらに歯根を短く切除する再外科治療か、残念ながら抜歯が選択肢となります。術後の痛みや腫れなどの症状は、治療の成否の判断には影響しません。そのため、術後6〜12ヶ月程度の経過観察が必要となります。

Q. 歯根端切除術の直後に飛行機に乗っても大丈夫でしょうか?

治療後の飛行機(あるいはダイビングなど)は、気圧の変化により痛みや出血につながる可能性があります。お仕事の都合上避けられない場合は仕方ありませんが(絶対に避けないといけないというわけではありません)、可能であれば治療後1〜2週間は飛行機の搭乗は避けた方がよいといえます。

Q. 歯根端切除術のあと、歯磨きはどうすればいい?

歯根端切除術後は、歯ブラシにより縫合した部位から出血する可能性があるため、抜糸までの間は歯ブラシは控えていただいた方がよいでしょう。患部以外の部位は、いつも通り磨いていただいてかまいません。また、マウスリンスの使用は問題ありません。

抜糸後は、初めの1週間程度は柔らかい歯ブラシを使用していただき、徐々にいつも通りの通常の硬さの歯ブラシを使用するようにしてください。

Q. 歯根端切除術を受けた日は食事や運動、入浴は大丈夫?

歯根端切除術後も、ご飲食は通常通り行っていただいて問題ありません。ただし、刺激物は傷口の痛みにつながる可能性があるため、1週間程度は辛いものや塩分の強いものは控えた方がよいでしょう。

運動は、術後2〜3日は血流がよくなることにより患部から出血するおそれがあるため、控えていただくようお願いしております。通常の日常生活の動作やストレッチ程度は問題ありません。

歯根端切除術を受けたその日の入浴も、湯船に浸かると血流促進によって出血する可能性があります。軽いシャワー程度で済ませていただいた方がよいでしょう。

Q. 歯根端切除術の費用は?

髙井歯科クリニックでは、歯根端切除術は自由診療にて行っています。

前歯:143,000円

小臼歯:165,000円

大臼歯:187,000円

(2025年時・税込)

歯内療法に関する費用についてはこちらにまとめていますので、ご覧ください。

▶️根管治療・外科的歯内療法の費用

Q. 歯根端切除術の自費治療と保険治療の違いは?

保険診療では、国が定めたルールに則って治療を行う必要があり、使用できる材料に制限があります。歯根端切除術では、根尖を切除した部位に逆方向から充填(つめる)材料が必要となりますが、この材料として保険診療ではMTAセメントを使用することができません(代替として別の材料を使用しますが、成功率という点では劣る可能性があります)。

一方で自費治療(自由診療)では、保険の制約がないため、世界的に最も成功率が高いと考えられている方法で、かつ十分な時間を確保して治療を行うことが可能です。

単純に、自費治療だと治る、保険診療だと治らない、と比較できるものではありませんが、自費治療であれば、歯を残すために最大限の治療を行うことが可能です。

▶️歯内療法における自由診療と保険診療の違いについてはこちら

まずはご相談ください|ご予約・初診のご案内

「根管治療を受けても治らない」「他院で抜歯といわれた」──そんな場合でも、歯を残せる可能性があります。

歯根端切除術は、歯を抜かずに残すための有効な方法です。

大阪の髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医がマイクロスコープやCTを用いた精密治療を行い、一般歯科医院では対応が難しい難症例にも対応しています。

ご予約はWEB・お電話から承っております。

大切な歯を守るために、ぜひ一度ご相談ください。

お電話:06-4867-4850

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本臨床歯周病学会 認定医

- 日本外傷歯学会 認定医