「根管治療が必要です」と言われて、いざ歯科医院を探してみると──

専門医院?専門医?精密根管治療?マイクロスコープやCTの使用?

似たような言葉が並びすぎて、違いがわかりづらい…そう感じたことはありませんか?

実は、根管治療における“専門”という言葉には、大きな差があります。

設備やキャッチコピーではなく、「誰が」「どのように」治療するかが、治療成績に直結するのです。

このページでは、日本歯内療法学会専門医として多数の再発症例に対応してきた当院が、

「“専門医院”と“専門医”はどう違うのか?」

「設備だけでは見えない、治療の実力をどう見抜けばよいのか?」

「再発を防ぐために、本当に大切なこととは?」

といった疑問にお答えしながら、正しい治療選びの視点をお伝えしていきます。

数ある歯科医院の中で、“自分の歯を守るために、どこを選べばいいのか”を考えるきっかけになれば幸いです。

目次

専門医?専門医院?似ているようで決定的に違う

どの歯科医院に相談しようかとネットで調べると、様々な歯科医院のホームページが紹介されています。そこには、”専門”と書いてあることも多いでしょう。しかし、この”専門”という言葉、実は誰でも名乗ることができるものとそうでないものがあるということをご存知でしょうか。

なぜどのサイトにも「専門」と書いてあるのか

最近は、根管治療に力をいれた歯科医院も増え、「専門医院」「精密根管治療」などの言葉をよく目にするようになりました。しかし実は、“専門医院”には明確な定義や基準がなく、誰でも自由に名乗ることができます。そのため、患者様にとっては何を信じて良いか分からなくなることもあります。

特に、”⚫️⚫️治療専門”と書いてある場合、その治療に特化した高い技術があるように思えますが、実際にその治療に精通しているかどうかは歯科医師によって様々です。もちろん、本当に技術が高く経験豊富で、高度な治療を受けることができる歯科医院かもしれません。しかし、あまり経験がないにも関わらず、患者様に来院していただくための宣伝として使用されている場合もあります。

一方で、“専門医”とは、正式な学会が定めた厳しい条件をクリアした者だけが名乗れる、正式な資格です。「何が違うの?」と感じていた方も、この違いを知ることで、医院選びの軸が見えてくるかもしれません。

「日本歯内療法学会専門医」という正式資格とは?

日本歯内療法学会専門医は、日本歯内療法学会に所属し、所定の症例経験や筆記・口頭試験などをクリアした歯科医師のみに与えられる、根管治療分野における専門資格です。

現在、日本の歯科医師約10万人に対し、日本歯内療法学会の会員は2849人、そしてその中でも専門医の資格を有する歯科医師はわずか277人です(2025年1月時点)。つまり、歯科医師500人に一人しか有していない専門資格であるといえます。

また、取得後も継続的な教育や症例報告などの義務があり、常に最新の知識・技術を更新する必要があります。

つまり「歯の神経の治療・根管治療に関して、経験・技術・知識が保証されたドクター」だと考えるとよいでしょう。

「専門医院」には明確な基準がない?

一方で、“専門医院”という表現には、法的な定義も学会の認定資格も存在しません。

極端に言えば、技術や経験の有無に関係なく、どんな医院でも掲げることができてしまうのが現実です。

もちろん、熱意をもって取り組んでいる歯科医院も多くあります。高い技術をもって、本当に患者様の悩みを解決している歯科医院もあるでしょう。しかし残念ながら、患者様を呼ぶための単なるツールとして使用されてしまっていることも多々あります。

専門ドクターと専門医も全くの別物

上記の”専門医院”と同じように、”専門ドクター”についても注意が必要です。

⚫️⚫️治療専門ドクター(⚫️⚫️治療専門歯科医師)というと、その治療に特化した技術を有しているように思えるかもしれません。これも、専門医院と同様に、本当にその治療に精通している熱意ある先生である可能性もあります。しかしその一方で、複数名の歯科医師がいるクリニックで、「◯◯先生は院内では⚫️⚫️治療専門ね」という形で、専門ドクター、専門歯科医師と容易に誰でも名乗ることが可能です。つまり、国や学会の審査・認定を受けたわけではないといえます。

”専門”ということばの見分け方

専門ということばは、様々な言い回し方で基本的には自由に表記が可能です。

しかし、”専門医”だけは、学会が認定している専門医を指すため、学会からの認定を受けている歯科医師以外が名乗ることはできません。

日本において根管治療の領域で認定を受けているのは、”日本歯内療法学会専門医”のみです。

そのため、判断に迷った場合には、”日本歯内療法学会専門医”が在籍している歯科医院を受診することが、最も確実性が高いといえるでしょう。

関連ページ:日本歯内療法学会専門医の在籍一覧はこちら>>

根管治療の結果は、歯科医師に100%依存すると言われる理由

例えば、生活習慣病は、治療のためには患者様自身の生活環境が最も重要となります。歯科治療でも、矯正治療であれば矯正装置の装着時間を守れるかどうか、インプラント治療であれば歯ブラシや歯間ブラシで毎日ケアできているかどうか、というように、治療がうまくいくかどうかは患者様の行動にもかかっています。しかし、根管治療だけは、治るかどうかは歯科医師の技術に大きく依存します。

治療中も治療後も、何が行われているか見えないのが根管治療

歯科治療は、医療の中でも何が行われているのか患者様にとってわかりにくい治療であると言われています。なぜなら、治療して一時的に症状がおさまったとしても、本当にそれが良い治療だったかどうかは、数年あるいは数十年経過しないとわからないからです。

特に、根管治療は、患者様自身の目では見ることができない“歯の中”の処置です。帰宅後に鏡で口の中を覗いても、何が行われていたのかはわかりません。そのため、施術の質を見極めるのは非常に難しいのが現実です。

見えない治療だからこそ、歯科医師の技術と経験がすべて

根管治療は歯の中の処置であるため、患者様の努力で治ることはありません。

もちろん、過度に疲労がたまり免疫力が落ちている状態では症状が出やすかったり、術後の注意事項を守っていただく必要があるなど、患者様自身が全く関係ないわけではありません。

しかし、”歯の根の問題を治す”という観点では、病気を治すために患者様自身ができることはほとんどありません。つまり、その結果は歯科医師の技術に大きく依存するといえます。

どれだけCTやマイクロスコープなどの設備があっても、設備が病気を治すのではありません。それをどう使いこなすか、正確に診断し、適切な処置ができるか──治療の成否は最終的に“術者の技術と経験”にかかっているのです。

専門医が行う診断・処置の違いとは?

専門医が行う診断や処置は、一般的な歯科医師と何が違うのでしょうか。ここでは、専門医が一般的な歯科医師とは異なる点について、ご説明します。

患者様の訴えの原因を突き止める診断力

歯科医院に来院される患者様は、多くの場合何らかの悩みや不調・痛みなどの症状をお持ちです。場合によっては、過去に痛みが長引くことで複雑な状態になっていたり、非常に深い悩みを抱えておられる場合もあります。また、症状によっては「どの歯の何が原因かわからない」ということも起こります。

これらの状況に対して、的確に原因を突き止める診断力が、第一に求められます。

当たり前に思えるかもしれませんが、実際には、驚くほど多くの”見切り発車”で治療が行われています。

つまり、不調の原因を確定させずに、安易に治療を開始してしまっているということです。

そのため、「多分ここだと思うので治療してみましょう」「あまり変わらないのであれば、隣の歯かもしれません。隣の歯も治療してみましょう」ということが、実際に起こっているのですが、これでは患者様の不調・症状を治すことはできません。なぜなら、原因が何なのかを確定できていないからです。

関連記事:前歯をぶつけて神経が死んでしまい、根管治療が必要となった患者様|外傷後の歯髄壊死と根管治療の必要性

難症例でも問題解決ができる対応力

複雑な根管や破折、穿孔といった難症例は、対応そのものが難しいことも少なくありません。

専門医は、豊富な臨床経験と診断技術により、これらの問題を的確に見つけ出し、治療方針を組み立てて対処することができます。

マイクロスコープを使いこなす技術力

根管治療を成功させるためには、単にマイクロスコープを“持っている”だけではなく、“どのように使って診断・治療に活かすか”が問われます。

専門医は、裸眼の10倍、20倍という高拡大視野下での精密な処置を日常的に行っており、成功率を高めるための“使いこなすスキル”が備わっています。しかし、マイクロスコープを使いこなし、精密な治療を的確に行うためには、単に機器を導入するだけでは不可能であり、膨大な訓練と経験が必要です。

多くの歯科医院のホームページには「マイクロスコープでの精密治療」「最新設備を完備」と表記されています。しかし、その歯科医院(歯科医師)が、本当にマイクロスコープを使いこなすスキルを有しているかどうかまではわかりません。だからこそ、治療実績、実際の治療例の紹介、治療動画の紹介などの情報を参考に、本当に日常的にその治療を行っているか、使いこなすことができるのかを見極める必要があります。

関連ページ:髙井歯科クリニックで行った実際の患者様の治療例はこちら>>

関連ページ:髙井歯科クリニックでの実際の治療動画(Movie)はこちら>>

どんな悩みで来院されているか?再発、痛み、不安…患者様の声から

大阪の髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医が治療を担当しており、関西全域はもちろん、中四国や九州・中部からも患者様が来院されます。どのようなお悩みでの来院が多いのか、比較的多いご相談内容をご紹介します。

お悩み① 過去に根管治療を受けた歯の膿が再発した

「何度も治療しているのに再発する」「もう抜くしかないと説明された」と不安を感じる方が多く来院されています。特に、根の問題が再発し、それをきっかけにご自身でネットで調べたところ、「根管治療がこんなにも大切で難しいと知らなかった」「何気なく近くの歯医者で治療を受けていたが、専門医の先生にみてもらうべきだと思った」「ラバーダムが重要だと初めて知った」という患者様が多くいらっしゃいます。

まずは精密な診査・診断によって、再治療での問題の解決が可能かどうかをしっかり見極めます。

そして、正確な治療を行うことで、「これ以上は治療ができない」と言われていたような場合であっても、多くの歯を救うことができています。

根管治療の問題の再発は、同じように治療をやり直しても、治る確率は高くありません。

再発、再治療でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

▼下記の記事では、根管治療の再発について、原因や治療法など詳しく解説しています。

関連記事:根管治療の再発を防ぐために|専門医が語る原因・治療法・予防策と、再根管治療で歯を守るための選択肢とは

▼下記では治療直後に再発した患者様との、来院時の実際のやりとりをご紹介しています。

関連記事:根管治療後1ヶ月で再発した40代男性患者様|短期で根管治療が再発する原因と専門医による再根管治療の方法について解説

お悩み② 今現在治療中だが、何度治療しても治らずに痛みが引かない

「ずっと治療を続けているが治らない」「毎回同じ説明の繰り返しで、治療が前に進んでいる感じがしない」と不安を感じる方も多く来院されています。特に、根管治療は何がなされているかがわかりにくい治療であるといえます。多くの患者様が5回10回、中には1年以上(30~40回以上)治療を継続している患者様も来院されます。

必要以上に回数をかけることは、歯への負担が増加するだけでなく、痛みがより増強する可能性もあります。

根管治療は、適切に行えば、通常1回もしくは2回で完了します。ラバーダム防湿やマイクロスコープを使用し、専門的な処置であることが前提ではありますが、何度も同じ治療を繰り返していて症状が変わらないという方は、一度専門医へご相談してみてはいかがでしょうか。

▼以下の記事では、根管治療の回数についての詳しい解説や、実際の患者様の治療事例をご紹介しています。

関連記事:根管治療の回数は、1回から2回程度で終わるのが理想的

関連記事:10回以上根の治療に通っているが治らない20代女性患者様の治療事例

お悩み③ 神経が死んでいると言われた

「神経が死んでしまっていて、治療が必要と言われた」「あまり痛みなどないが、本当に治療が必要なのか」「治療が必要なら、しっかりとした治療を受けたい」など、痛みが無いが正確な検査と診断、そして治療を求めて来院される患者様も多く来られます。

特に、痛みが無い状態で神経の治療を受けることに躊躇してしまうことは当然だと思います。

髙井歯科クリニックでは、まずは神経の状態を正確に把握し、「本当に治療が必要なのか」というところから診察をはじめます。そして、専門医が丁寧に検査とカウンセリングし、検査結果をわかりやすくお伝えします。

残念ながら根管治療が必要となった場合には、できる限り再発しないよう、そして歯が長持ちするよう、最大限できる限りの治療を行います。

▼以下の記事では、神経が死んでしまった歯についての詳しい解説や、実際の患者様の治療事例をご紹介しています。

関連記事:神経が死んだ歯を放置するとどうなる?リスクと治療法をわかりやすく解説

関連記事:前歯をぶつけて神経の治療が必要といわれた40代女性患者様の治療事例

お悩み④ 膿が大きく、外科手術が必要と言われたがなんとか別の方法で治したい

かかりつけの歯科医院にて、膿が大きいため外科手術が必要と言われたものの、なんとか外科処置以外で治す方法はないかというご相談も、非常に多いお悩みです。

一般的な歯科医院では、「根の先の膿が大きい=歯根嚢胞=外科手術(嚢胞摘出術 or 歯根端切除術)」と判断され、病院の口腔外科へ紹介されるケースが多くあります。

しかし、根の先の膿は、根管治療の領域であり、根管治療を精密に行うことで、外科手術を行わなくても治癒する可能性が十分にあります。

▼以下の関連記事では、外科処置を避ける根管治療についてご紹介しています。

関連記事:「歯根端切除が必要」と言われた方へ|本当に外科手術は必要?外科手術をせずに治す方法とは?

関連記事:歯根嚢胞のため、嚢胞摘出・抜歯が必要と説明を受けた30代男性患者様との初診時のやりとり

お悩み⑤ 専門医による根管治療を受けたい

最後はお悩みというよりも、すでにご自身で根管治療について調べた結果、専門医に治療をお願いしたいと思い来院される方も多く、このような患者様は特に遠方からもご来院される傾向にあります。

先述のように、専門を謳っている歯科医院は多いものの、日本歯内療法学会専門医の数は極めて少なく、お話しを伺うといくつかの専門医のクリニックを比較した結果、当院へお越しになることが多いといえます。

▼下記の関連記事では、専門医による根管治療を希望して来院された患者様の事例についてご紹介しています。

関連記事:根管治療の専門医による治療を希望して来院した60代女性患者様|根管治療の成功率と重要なポイント

関連記事:根管治療について調べた結果、難しい治療であることがわかったため専門医の先生に治療をお願いしたい

患者様からよくいただくご質問(Q&A)

Q. 根管治療の回数は何回かかりますか?

症状や歯の状態によって異なりますが、当院では1回の治療時間を60~90分程度と長めに確保し、1〜2回の治療でほとんどのケースが完了します。CTやマイクロスコープを用いて正確な診断と処置を行うため、通院回数を抑えることが可能です。回数をかけるから治る確率が上がるかというと、決してそうではありません。そのため、最短で1回、多くても2回で治療を終えることが望ましいといえます。

Q. 根管治療を受けたのにまた痛みが出るのはなぜ?

根管治療後の痛みは、「治療がうまくいっていても起こる場合」と「治療そのものが不十分である場合」の二つの状況が考えられます。

治療が十分に行われている場合であっても、細菌と自己免疫のバランスの変化によって、一時的に痛みが起こる可能性があります。この場合は、時間経過とともに痛みは軽減します。

一方で、治療そのものが不十分な場合は、根の中に細菌感染が多く残っていたり、強い薬が使用されていたりすると、痛みが続く場合があります。その場合には、ラバーダムやマイクロスコープを使用し、精密な治療を受けることで、痛みを取り除くことができる可能性があります。

関連記事:歯の神経を抜くのは痛い?治療中・治療後の痛みと適切な対処法を解説>>

Q. 他院で「抜歯」と言われましたが、本当に残せないのでしょうか?

他院で抜歯と診断された歯でも、専門医による治療で保存できるケースは多くあります。なぜなら、歯の状態を診断する歯科医師によって、対応できる範囲が大きく異なるからです。髙井歯科クリニックでは、セカンドオピニオンとしてのご相談承っています。

Q. 破折ファイルがあると言われました。除去できますか?

破折ファイルは、一般的には難症例に該当するものと言われています。ファイルとは、根管治療で使用する細い器具のことですが、非常に細いため、治療中に折れてしまい、歯の内部に残ってしまうことがあります。破折ファイルがあると、「これが原因で治らない」と言われることもありますが、基本的に使用する器具は滅菌されているため、破折ファイルが治らない直接の原因になることはありません。しかし、破折ファイルがあると、そこから先の根の中の清掃ができないというデメリットがあります。

髙井歯科クリニックでは、破折ファイルに関するご相談も多くお受けしており、多くの歯で除去が可能です。しかし、折れている位置が根の先付近であれば、物理的に除去が不可能なこともあります。しかし、除去できないからといって、必ずしも治らないというわけでもありません。

以下の関連記事内では、実際の患者様との破折ファイルに関するやりとりをご紹介しています。

関連記事:大学病院で半年以上根管治療を受けるも治らず来院された50代女性患者様|破折ファイルと難治性症例について解説>>

Q. フィステル(歯ぐきから出る膿)がずっと残っているのですが、治りますか?

根管治療が成功した場合、フィステルは消失します。しかし、どのタイミングでフィステルが消失するかは、歯によって異なります。

一般的には治療後比較的早いタイミングで消失しますが、術後6ヶ月時点では残存しており、12ヶ月が経過してようやく消失するものもあります。そのため、「治ったかどうか」の判断については、最低でも6ヶ月、基本的には12ヶ月の期間が必要といえます。

関連記事:歯茎の白いできもの(フィステル)の原因と治療法は?

Q. 治療をしてどれぐらいでまた噛めるようになりますか?

奥歯に関して、根管治療後の歯は破折しやすい状態となるため、最終的には補綴物(被せ物)で保護することが再発防止に重要です。しかし、根管治療後すぐに噛む力がかかると、痛みを感じやすくなるだけでなく、根の先の膿の治るスピードも遅延することが報告されています。そのため、髙井歯科クリニックでは、最低でも6ヶ月はあえて噛ませない状態(土台だけの状態)を維持していただくようお話させていただいています。術後6ヶ月時点で完全に治癒していれば被せ物へ移行しますが、6ヶ月では治癒が不十分な場合も多いため、その場合は術後12ヶ月まで経過観察となります。

Q. 「専門医院」と「専門医」はどう違うのですか?

「専門医院」は法的な定義がないのに対し、専門医は「日本歯内療法学会」(あるいは米国歯内療法学会)が認定する正式な資格です。専門医は、一定の条件をクリアし、難治症例への対応経験や知識・技術の習得が証明された歯科医師であるといえます。

Q. マイクロスコープやCTがあれば、どこでも同じ治療が受けられますか?

機器の有無だけで治療の質は決まりません。実際の処置は術者の技術と経験に大きく依存します。そのため、同様の設備があったとしても、治療を行う歯科医師がどれだけ根管治療に精通しているかによって、結果は異なるといえます。

Q. 治療に強い不安があるのですが、大丈夫でしょうか?

髙井歯科クリニックでは、1回の治療に十分な時間を確保するため、患者様の状況に応じてゆっくりと治療を進めることが可能です。しかし、治療自体に非常に強い不安がある場合、麻酔科の専門ドクターに来てもらい、眠った状態で根管治療を受けることも可能です。

Q. 自由診療とのことですが、保険治療との違いは?

自由診療では、治療時間・材料・機器・術式に制限がないため、再発防止を重視した質の高い治療が可能です。一方で、保険診療とは、国が定めた制度の範囲内で、治療を行わなければならない厳格なルールがあります。厚生労働省は、「過剰診療の防止」、すなわち、「保険診療では、必要最小限の治療にとどめるように」と明言しています。すなわち、将来の再発を防ぎ、質の高い治療を受けることを希望する場合は、自由診療で治療を受けることを推奨しています。

髙井歯科クリニックでは、長期的な歯の保存を目指して、自由診療に特化した歯科治療を行なっています。

大阪の根管治療専門医として髙井歯科クリニックが選ばれている理由

日本歯内療法学会専門医による確実な診断と処置

髙井歯科クリニックでは、歯の状態の精査と診断を十分に行った後に、客観的に現状をお伝えし、治療した場合の成功率や治療をしないデメリット、具体的な治療方法や流れなどについて十分なご説明をおこないます。そして、治療を行うかどうかを患者様とともにご相談して決定いたします。

無理に治療を勧めたり、強引に治療の勧誘をしたりすることは決してありません。

なぜなら、治療を受けるのは”患者様ご本人”だからです。

患者様が「歯を治したい」という思いがあれば、私たちは、最大限それにお応えするための治療を行うことをお約束します。

歯科医師向けのセミナー講師・執筆実績

専門医取得前から現在にいたるまで、歯科医師向け根管治療セミナーのインストラクターをおよそ10年続けています。そのような場で、他の歯科医師への技術指導や教育活動も積極的に行っています。また、出版社からの専門書執筆の依頼や、近年ではウェビナーの講演依頼などもお受けしています。

医療技術は常に進歩しており、患者様にとって”最善の治療”というものが日々アップデートされています。そのため、過去の治療方法に固執するのではなく、常に最新のエビデンスを取り入れ、来院される患者様にベストな治療を提供しています。

短期集中治療や遠方からの通院、眠った状態での治療など様々なニーズに対応

歯科への定期的な通院が難しい患者様への短期集中治療や、遠方(関西圏外・海外)からの通院にも対応しています。また、歯科治療への恐怖心が強い患者様のために、歯科麻酔の専門医の歯科医師と連携を取り、うとうとしたような状態で根管治療を受け、1回で治療を終えることができる静脈内鎮静にも対応しています。

関連記事:【海外在住の患者様向け】帰国中の短期集中歯科治療|大阪の歯内療法専門医 髙井歯科クリニック>>

関連記事:眠った状態で根管治療を受けたいと来院した40代女性患者様|静脈内鎮静下で眠ったまま行う精密根管治療>>

まずはご相談ください|ご予約・初診のご案内

大阪の髙井歯科クリニックは、日本歯内療法学会専門医として、数多くの根管治療を手掛けています。一般的な歯科医院では対応できないような難症例であっても、ぜひご相談ください。

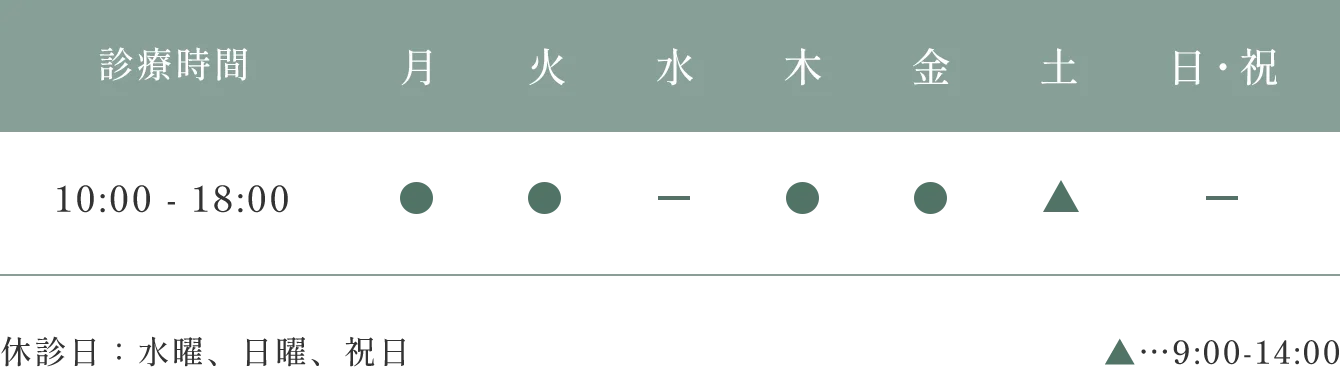

ご予約はWEB・電話で受付にて受け付けております。

お電話:06-4867-4850

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本臨床歯周病学会 認定医

- 日本外傷歯学会 認定医