目次

症例紹介

▶️本症例のマイクロスコープを用いた実際の治療動画はこちら>>

背景と経過

根管治療のために週に一回、一年以上通院を続けているものの、痛みが引かないとのことで来院されました。歯の高さがしっかり残った状態であったため、まずは咬んだ時に当たらないように咬む面を削合し、精密根管治療を行いました。長期にわたり痛みを感じていたため、治療後も痛みが強く残る状態でした。しかし、徐々に痛みの感覚は軽減し、根管治療後6ヶ月で、日常生活で全く気にならない程度まで回復しました。

治療初回の来院時(根管治療1回目)

浸潤麻酔を行い、根管治療を開始しました。まず、咬むと上の歯とかなり強く当たっていたため、咬んでいる削合して歯の高さを落としました。一部虫歯が残っていたため虫歯を除去し、ラバーダム防湿を行い、マイクロスコープ下で根管内を精査しました。

根の内部には、過去の治療で使われていた薬が多量に入っていたため、複数回の洗浄で全て取り除きました。

その後、歯の長さを測定し、ニッケルチタンファイルで拡大形成し、水酸化カルシウム製剤を入れて封鎖し、治療を終了しました。

2回目の来院時(根管治療2回目)

患者様「上の歯と当たらなくなったため、咬んだ時の痛みはかなりマシになった。まだじんわりした痛みはあるが、初めよりはよくなっている気がする」

処置:浸潤麻酔後ラバーダム防湿を行い、前回の貼薬材を洗浄。バイオセラミックシーラーを使用し、シングルポイント法にて根管充填を行い、同日にデュアルキュアレジンにてコア築造し、根管治療は完了しました。

背景:根の中を十分に清掃し、細菌を減少させたら、早期に根管治療を完了させる必要があります。痛みがあることを理由に薬の交換を続けていても効果がないだけでなく、細菌が新たに侵入するリスクが生じます。患者様には、痛みが治るまではかなりの期間がかかることをご説明し、治療を完了しました。

| 根管洗浄 | 次亜塩素酸ナトリウム溶液・EDTA溶液 |

| 根管貼薬 | 水酸化カルシウム |

| 拡大号数 | MB根 #40/04 ML根 #40/40 D根 #50/04 |

| 根管充填 | バイオセラミックシーラーを用いたHydraulic condensation technique |

3回目の来院(治療完了から3ヶ月後)

患者様「咬まないようにしているが、硬めの食べ物が当たると鈍い痛みがある。咬まなければ大丈夫だが、何もしなくでもじんわり痛い時がある」

処置:経過観察

背景:根管治療を行った歯は痛みが継続して残ることが多く、軽減するのにも長い時間が必要となります(概ね6−12ヶ月)。現在3ヶ月目の状態なので、このまま経過をみていくことをお伝えしました。

特に、元々治療や痛みが長引いている方、痛みに過敏な方ほど、治療後の痛みが長引きやすい傾向にあります。指や舌で押したり触ったりすると、感覚が過敏になり治りにくくなるため、極力触らないよう再度お伝えしました。

4回目の来院(治療完了から6ヶ月)

患者様「普段で気になることはほとんどなくなった。食事で咬まないようにはしているが、多少ものが当たっても大丈夫。」

処置:継続して経過観察

背景:日常生活で気にならないところまで症状は軽減しました。治療した部位で硬い食べ物は咬まないようにしてもらっていますが、たまに硬いものを咬んでしまうと少し不快な感じはあるとのことでした。クラウン(かぶせもの)へ移行しても問題ないレベルまで軽減していますが、患者様とご相談した結果、最終的に術後12ヶ月まで土台のまま経過を見ることとなりました。

5回目の来院(治療完了から12ヶ月)

患者様「感覚はかなり落ち着いてきた。もう大丈夫だと思う」

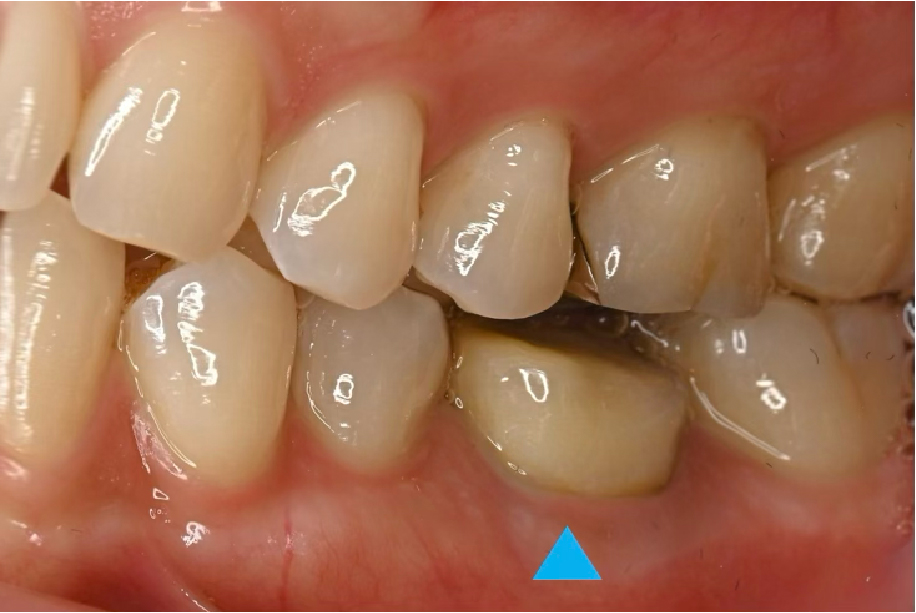

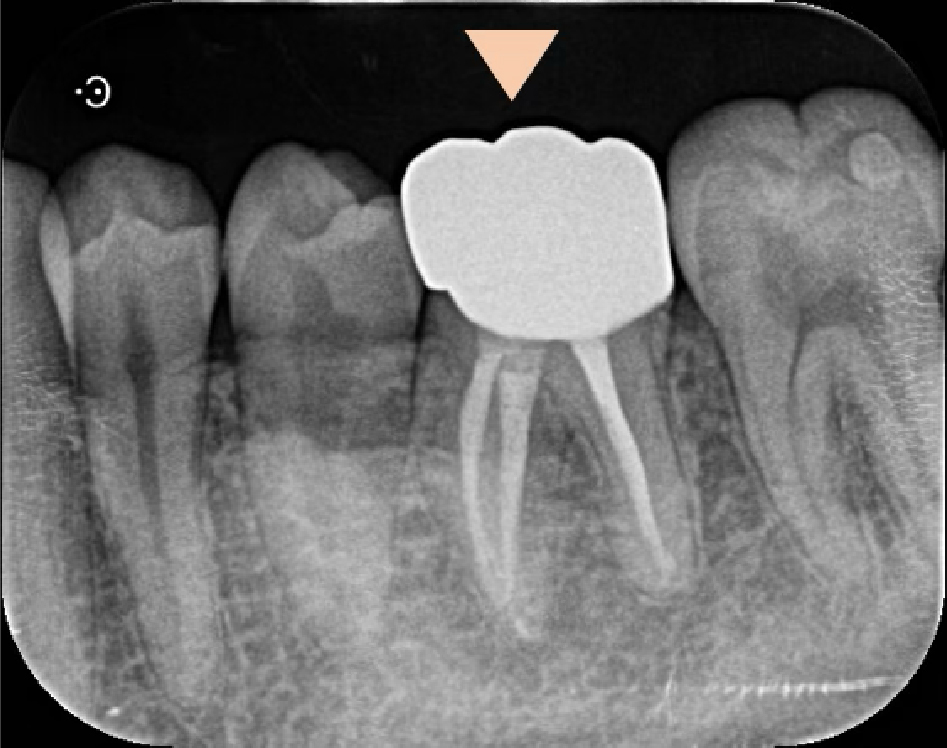

処置:プロビジョナルクラウン(仮歯)で一度咬んでみて、問題ないことを確認して最終補綴(セラミッククラウン)を装着し、治療完了

背景:術後12ヶ月の時点で自覚症状はほぼ消失したため、仮歯を入れた後に、セラミッククラウンを装着し治療を完了しました。

Drからのコメント

上記の患者様のように、長期間治療を続けている歯や、痛みが長く続いている歯は、治療後に痛みが引くのに6ヶ月、場合によっては12ヶ月ほど時間がかかる場合が多くあります。

また、他の歯と同じレベルまで落ち着くことは少なく、ある程度軽減し、日常生活で気にならない程度になるのがひとつのゴールであると言えます。

患者様には、「気になると思うが絶対に指や爪、舌で押したり触ったりしないようにしてください。触れば触るだけ感覚の閾値が下がり、過敏な状態が治らなくなります。」とお伝えし、しっかりと守っていただいたことも、症状が軽減した要因であると思われます。

ただし、痛みの程度が強く残る場合には、外科的歯内療法への移行や、ペインクリニック(疼痛専門外来)との連携も必要となることもあります。安易に再治療をするのではなく、知識や経験、そして科学的根拠に基づいて介入の意思決定をすることが、患者様の問題を解決するためにとても重要となります。

専門医Drによる初診時の所見の解説

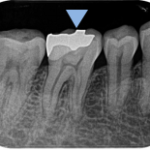

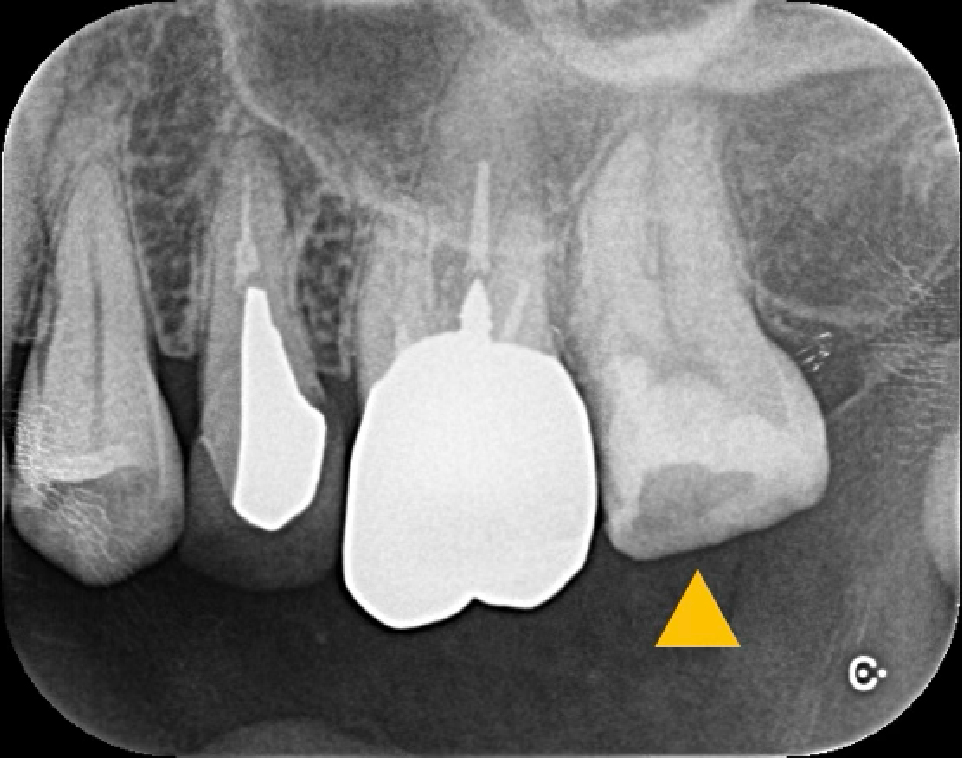

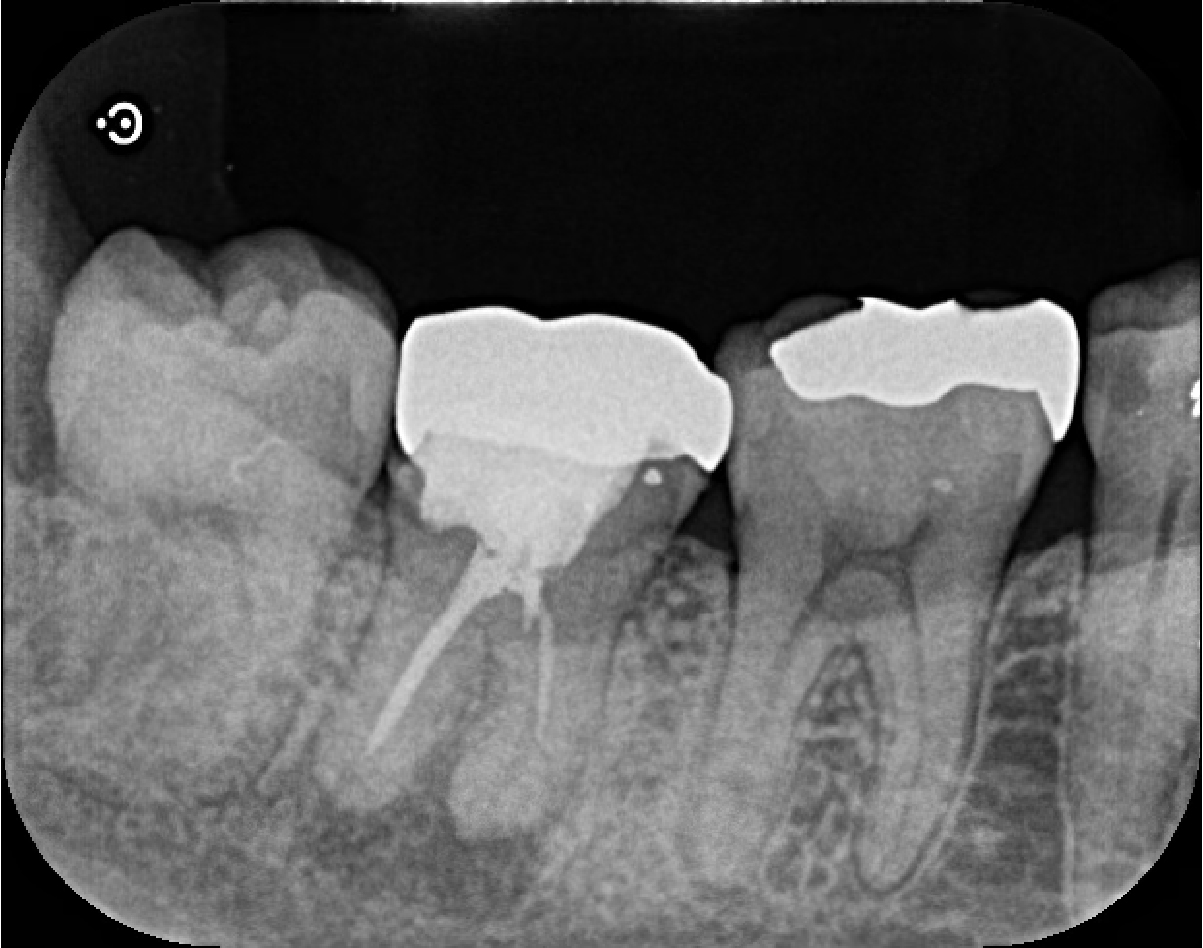

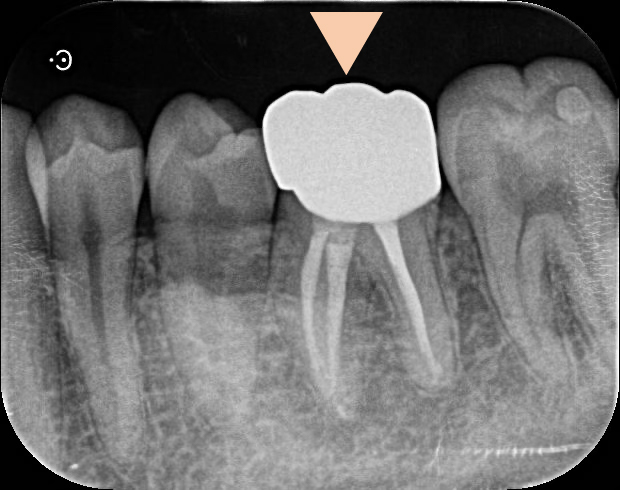

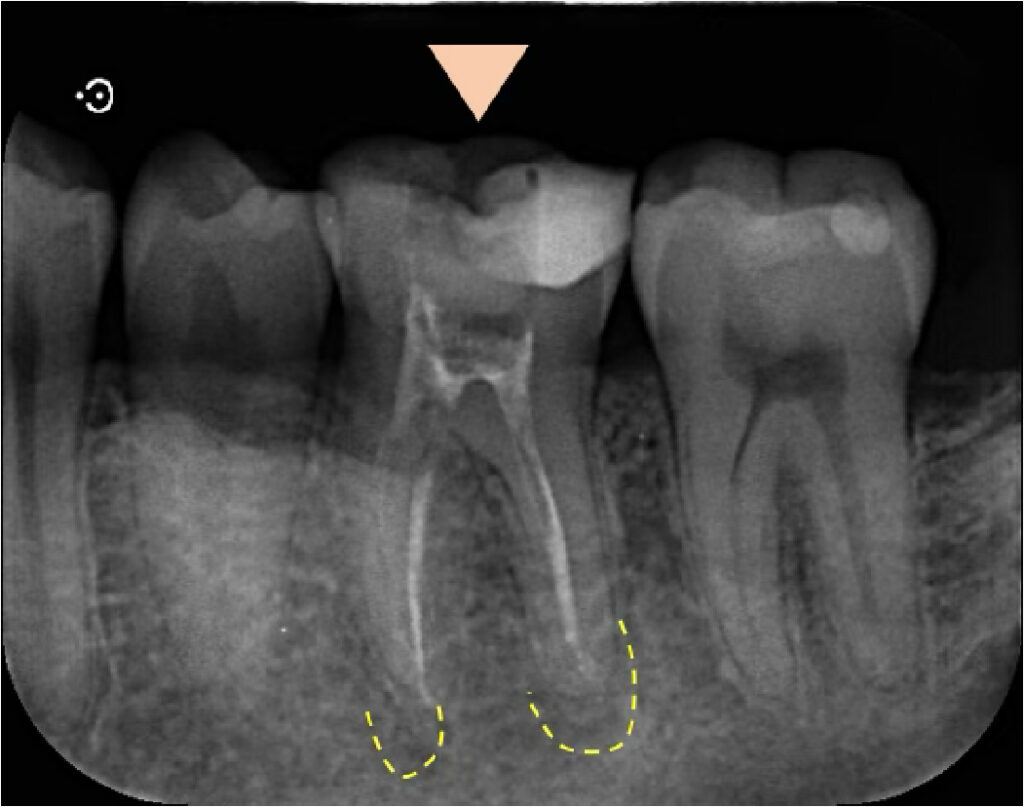

左下6番(第一大臼歯)のレントゲンを撮影したところ、根の先には透過像(黒い影)が認められ、根管内には白く移る貼薬材料(消毒の薬:水酸化カルシウム製剤)と思われる材料が詰められている状態でした。

このような場合、痛みの原因は根の先の膿(根尖性歯周炎)ではなく、繰り返し治療を続けることにより歯そのものの痛みの閾値が低下し、感覚過敏のような状態になっていることによるものと推測されます。

歯冠側にはレジンによる詰め物が認められますが、う蝕の残存も疑われる状態でした。う蝕(虫歯)が残っている状態でいくら根の中を清掃していても、根管内への持続的な細菌感染が持続してしまい、痛みが続く原因のひとつとなります。

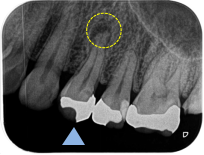

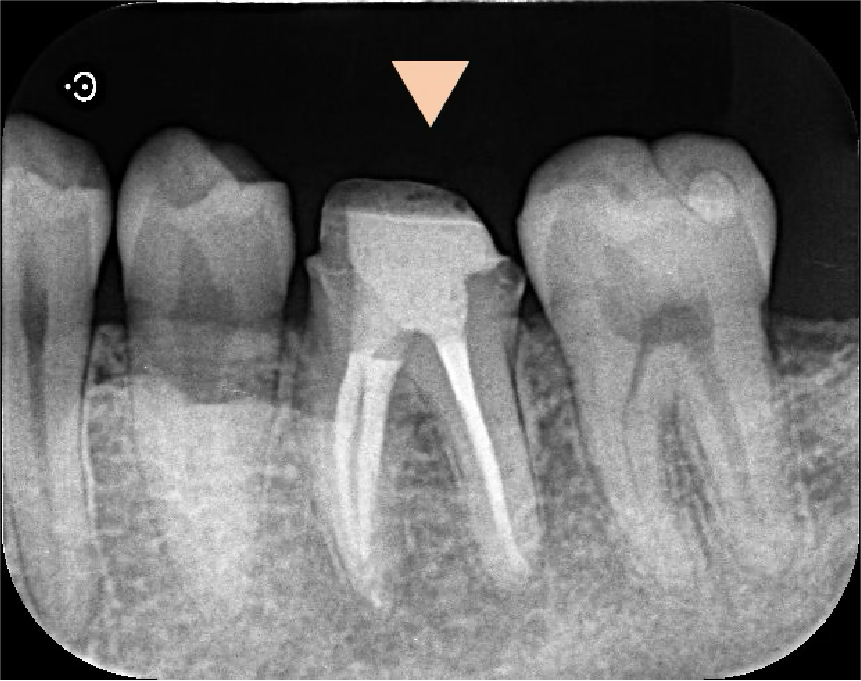

術後6ヶ月時点で、症状はかなり軽減しました。レントゲン的には根の先の黒い影は消失しています。

今回の患者様で最も重要なことは、「根管治療後も痛みが軽減するには時間がかかる」「痛みがある間は写真のように咬まない状態のまま安静にして経過をみる」ということです。咬む力がかかると、術後に痛みが生じやすく、痛みの軽減に時間がかかります(痛みについては相反する報告もありますが、咬合力が加わると根尖部の治癒を遅延させることは明らかになっています)。そのため、特に今回のように元々痛みが長く続いている場合、症状が軽減するまで咬み合わせを落として経過観察を続ける形となります。

元々根の先にわずかに存在していた透過像(黒い影)は消失し、症状が軽減後、セラミッククラウンを装着し治療は完了しました。

治療詳細

| 主訴 | 根管治療で一年以上通院中だが、痛みが変わらず続いている |

| 治療内容 | 左下大臼歯の精密根管治療 |

| 治療期間 | 2回(2週間) |

| 費用 | 165,000円(税込) |

| リスク・副作用 | 根管治療後には、痛みや腫れが起こる可能性があります。 症状の軽減には数か月の期間が必要な場合があります。 根管治療を行った歯は、歯の破折(垂直性歯根破折)のリスクが高まります。 |

この患者様のセカンドオピニオン時のやりとりについては下記をご覧ください。

根管治療で一年以上通院中だが、痛みが変わらず続いている40代女性|根管治療の長引く痛み>>

本症例に関連する記事はこちら

・根管治療で痛みが引かない原因は?考えられる5つの原因を専門医が詳しく解説>>

・根管治療の治療後に痛い、痛みがなかなか引かない原因とは?>>

本症例と似た他の事例はこちら

▶️ラバーダムなしで根管治療を開始したが、ずっと痛みが続いている【30代女性】_症例36

▶️他院で根管治療を開始したが、痛みが強く続いているため転院 ペリオドンによる根管治療後の強い痛み【40代女性】_症例25

▶️10回以上根の治療に通っているが治らない【20代女性】_症例6

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医