歯科医院で「歯根端切除術(外科的歯内療法)が必要」と言われため、当院へセカンドオピニオンとして来院される患者様が毎月いらっしゃいます。そのような患者様は「手術と聞いてとても不安」「本当に外科治療が必要なのか」「なんとか外科処置を回避して治せないか」と心配されて来院されます。

実は、歯根端切除術が必要と診断された歯は、適切な方法で、根管内の感染源をしっかり除去すれば、歯根端切除術ではなく通常の根管治療で治癒する可能性が十分にあるかもしれません。

日本歯内療法学会専門医が根管治療を行う大阪の髙井歯科クリニックでは、そのような根管治療難症例を得意としており、歯根端切除を回避した実績も多数あります。

今回は

・歯根端切除(外科的歯内療法)が必要と言われたが、なんとか回避できる方法はないか

・他の方法では治せないのか

そのようなお悩みをお持ちの方に向けて、詳しく解説しています。

目次

歯根端切除術とは?

歯根端切除術(Apicoectomy)とは、通常の根管治療がうまくいかなかった場合に行う外科的な治療方法です。

>>外科的歯内療法とは?歯根端切除術・意図的再植術の違いや選択肢を解説

歯根端切除術の治療方法

歯根端切除術は、具体的には歯ぐきを切開し、歯の根の先端およそ3mm程度を物理的に切除して取り除く治療です。3mmという数値は、「根の先に細かな枝分かれがあり、通常の根管治療では綺麗に清掃できないエリアが根尖3mm程度に集中しているから」という根拠から提唱されています。

では、単に歯ぐきを開いて根の先を切るだけかというと、それだけではありません。

歯根端切除術は、口腔外科(病院歯科)と、歯内療法(根管治療)専門のクリニックと、主に二つの歯科医院で行われていますが、治療自体は歯内療法領域の治療です。

そのため、正確な治療を行うためには、マイクロスコープ(顕微鏡)を使用し、歯内療法(歯の根の治療)の知識に基づき、以下のことを考えながら適切な処置を行わなければなりません。

なぜ「外科手術」が必要と言われるのか?

一般的な歯科医院で、歯根端切除術が提案されるケースは、大きく以下の2つにわけられます。

① 通常の根管治療では治らなかったため、次の治療方法としての提案

② 膿が大きい・歯根嚢胞があるとの理由で、歯根端切除術が必要という提案

これらの状態は本当に歯根端切除術(外科的歯内療法)が必要なのでしょうか。それぞれについて解説していきます。

① 通常の根管治療では治らなかったため、次の治療方法としての提案

通常の根管治療を高いレベルで行うことで、多くの歯は治癒に導くことができます。しかし、全ての歯を100%治せるわけではありません。精密根管治療では治せなかった場合に、次の一手として、歯根端切除術を行うことが推奨されます。

しかし、日本では、はじめの根管治療自体が十分に適切に行われていないのが現状です。

根管治療は、歯科医師の技術によって予後が大きく左右される治療です。歯をきちんと治すためには、治療時に必ずラバーダムとマイクロスコープを使用して根管治療を行うことは当然です。今までの治療では、そのような環境下で受けているでしょうか?

根管治療が適切にされていない場合には、精密な根管治療を再度受けることで、歯根端切除術ではなく再根管治療のみで、治せる可能性があるといえます。

② 膿が大きい・歯根嚢胞があるとの理由で、歯根端切除術が必要という提案

「膿が大きいから外科手術が必要」「歯根嚢胞だから根管治療では治らない」

このように考えている歯科医師は非常に多く、実際に当院にお越しになる患者様も、上記のような説明を受けて受診される方が多くおられます。

一般的に言われる根の先の膿とは、正確には根尖性歯周炎といいます。これは、膿が大きい場合であっても、第一選択は根管治療であり、手術が第一選択にはなりません。なぜなら、膿が大きい場合、治るのに時間がかかるものの、根管治療で治る確率そのものには膿の大きさはほとんど影響しないことが明らかになっているからです。

つまり、膿が大きいことを理由に外科手術を選択することは、過剰な治療選択肢であり、精密根管治療のみで治癒する可能性が十分にあるといえます。

また、レントゲンで膿が大きいことを、歯根嚢胞と診断し、根管治療で治らないと説明する歯科医師も存在します。しかし、病理学的に、レントゲンではそれが歯根嚢胞なのか、それとも歯根肉芽種(歯根嚢胞とは別の病変)、あるいは根尖性歯周炎(一般的な根の先の膿の袋)なのかはわかりません。

つまり、レントゲンのみで歯根嚢胞かどうかは判断できないということになります。

また、歯根嚢胞か否かを、事前に特定することにあまり臨床的な意味はありません。特に歯内療法(根管治療)を専門とする歯科医師にとっては、根の先の問題が嚢胞であってもなくても、行うべき治療は変わりません。まずは、通常の根管治療を行い、それでももし治らない場合に、歯根端切除術が選択されます。

歯根嚢胞のため、嚢胞摘出・抜歯が必要と説明を受けた30代男性患者様との実際のやりとりの事例をご紹介しています。詳しくは以下のリンク先の記事をご覧ください

【セカンドオピニオン】歯根嚢胞のため、嚢胞摘出・抜歯が必要と説明を受けた30代男性患者様|外科手術を回避し歯を残す精密根管治療の提案>>

歯根嚢胞でも根管治療で治せる?外科手術は回避できる

根の問題のほとんどは、根管内の感染から起こります。そのため、細菌の感染源を根管内から除去できれば、外科をしなくても炎症が治まるケースも多く、通常の根管治療のみで治癒することができます。

歯根端切除術が必要と言われる歯であっても、再根管治療で治癒すれば、歯ぐきを切開したり、縫ったりする必要もありません。

「専門医による精密な根管治療を受け、それでも治らなければ外科的なアプローチが推奨」

これが、根管治療を専門に行う歯科医師の基本的な考え方です。

しかし、歯科医師、特に口腔外科(病院歯科)の歯科医師にとって、根の先の膿が最も注目すべき対象であるため、レントゲンから「歯根嚢胞」と診断し、全身麻酔などで嚢胞の摘出術が行われることも少なくありません。そのため、病気を診る歯科医師によって、その専門性の違いから、異なる治療方法が推奨されてしまうことがあります。

大阪の髙井歯科クリニックでは、患者様にとっての外科手術は身体的・精神的負担が大きく、回避できるのであればその方法が望ましいと考えています。

ただし、歯の状況によっては、外科手術(歯根端切除術)が第一選択である場合もあり、”患者様にとって、その歯にとって、何がベストか”は、患者様とご相談して最終的に決定すべきであるといえるでしょう。

外科手術を回避するための「正確な診断」と「徹底した感染源の除去」〜髙井歯科クリニックの取り組み〜

口腔内の検査とCTにて、歯の状態を正確に把握

歯根端切除術が必要と言われた歯の多くは、根の先に黒い影がみられます。これは、根の周りの骨が吸収している状態であり、根尖病変といいます。いわゆる「根の先に膿がたまっている状態」です。

髙井歯科クリニックでは、まず根尖病変の広がりや、歯の根の形、根管の数や湾曲・石灰化の程度などをCTにて精査します。

1本として同じ歯はありません。そのため、歯ごとの現状を精査し、その結果、以下のようなことを患者様にお伝えさせていただいております。

・現在の歯の問題とその原因

・どうすれば治るのか

・通常の根管治療(精密根管治療・再根管治療)で治る確率

・根管治療後の経過観察と注意点について

・治療を受けても治らない場合の選択肢

これらの情報をもとに、治療を行うか否か、外科手術と根管治療の両方が選択肢に挙がる場合どちらを選択するのかなどを、患者様とご相談して治療方針を決定します。

ラバーダムとマイクロスコープを100%使用した感染源の徹底除去

ひと昔前までは、ラバーダムやマイクロスコープを使用している歯科医院はごく稀でした。しかし、現在ではそれらは徐々に普及し、患者様にとっては多くの場でよい治療が受けられるようになってきています。

しかし、重要なことは、”道具や設備が揃えば病気が治るわけではない”ということです。

歯内療法専門医とそうでない歯科医師の違いは、以下のような問いに対して、根拠を元に答えを出し、それを徹底できているのか、という点です。

・見落とされがちな隠れた根管がないか(あるならどこに隠れているか)

・未処置の部位をどの器具を使って綺麗にするか

・ファイルといわれる器具を使ってどの程度まで歯の中を切削するか

・根の中を洗う洗浄液の種類や濃度は何を基準に決定するか

・薬の交換は必要なのか、1回の治療で終えることができるのか

・歯の中の詰め物(根管充填)はどの材料を使いどの方法で行うのか

他にも、1本の歯を治すために考えるべきことは無数にあります。

根の問題は、歯の感染源を取り除けば治ります。その手段のひとつとして外科手術、歯根端切除術があるだけであり、しっかりと根管治療を行えば、回避できる可能性は十分にあるといえるでしょう。

以下は、骨の吸収と膿が大きく、歯根嚢胞かもしれないので歯を残すのはおそらく難しいと言われた患者様です。外科手術を行うことなく、根管治療のみで骨は完全に回復・再生しました。

この歯のように、根の先の膿が大きいから、あるいは歯根嚢胞だから、根管治療で歯が残せないということはありません。

当院での治療の流れと来院スケジュール

STEP 1 初診・診断(約50分)

お電話またはWebでご予約いただき、カウンセリング、歯の状態の精査、CTやレントゲン撮影、マイクロスコープによる診査を行います。

本当に外科手術が必要な場合や、外科手術が歯あるいは患者様にとって、より適している場合もありますが、多くは精密根管治療で治療が可能です。

⚠️歯の状態によっては、歯根端切除術が第一選択である場合や、歯の破折等で治療自体が難しい場合もございます。詳しくは、精密検査後の結果としてお伝えいたします。

STEP 2 精密根管治療

ラバーダムとマイクロスコープを使用し、米国歯内療法学会のガイドラインに基づいた根管治療を行います。1回の治療時間は60~90分程度を確保し、根管内の感染源の徹底除去をはかります。治療回数は、通常であれば2回で完了し、歯の状況によっては1回の治療で終えることが可能な場合もあります。

STEP 3 経過観察・再評価

根管治療を受けた歯の治癒には、概ね1年程度の期間がかかると言われています。そのため、髙井歯科クリニックでは、治療後の経過観察はまずは6ヶ月後に一度来院いただいています。

6ヶ月後にCTとレントゲン撮影、歯の状態の検査を実施し、再評価を行います。

再評価の結果によって、以下のような流れとなります。

▼完全に治癒している場合→(クラウンを予定していれば)クラウンによる補綴治療

▼治癒傾向は認めるものの完全には治癒していない場合→術後12ヶ月まで継続して経過観察

▼術前と変化がない場合→術後12ヶ月まで継続して経過観察

▼術前より悪化している場合→治癒していないと判断し、外科的歯内療法(歯根端切除術)へ移行

完全に治癒していれば、問題なくかぶせものに移行できますが、多くの場合、術後6ヶ月では治癒の途中(治癒傾向)であることが多いといえます。その場合、感染源はしっかり取り除き、身体の免疫力で根の先の問題は治る方向へ進んでいるため、そのまま時間とともに治癒してくれる可能性が高いといえます。

一方で、治療前後でレントゲン画像や患者様の症状に変化がない場合には、そのまま経過観察となります。なぜなら、治癒に時間がかかる場合、年単位の期間を要する可能性があるからです(最長4年程度の経過観察が必要との報告もあります)。そのため、「変化がない=これから治癒する可能性がある」と判断します。

唯一、「レントゲン的に根の先の影が大きくなり、症状も強くなっている」場合のみ、「根管治療が奏功していない」と判断し、次の一手として外科手術の適応となります。

H2:実際に歯根端切除術を回避した患者様の声

以下のリンクでは、実際の患者様との初診時のやりとりをご紹介いたします。

かかりつけ歯科にて、「根の先の膿が大きく根管治療では治らないため、病院の口腔外科で大きな膿を取る外科手術が必要」「歯根嚢胞の可能性もあるから、歯の治療では治せない」と説明を受けた患者様です。

なんとか外科手術は回避できないか、歯を残せないかと、当院にご相談に来られました。

検査結果から、以下のようにご説明いたしました。

・レントゲンでは、膿(根尖性歯周炎)なのか歯根嚢胞なのかはわからない

・いずれであっても、根管治療で治る可能性はある

・第一選択は通常の根管治療で、もしもそれで治らなければ外科手術で歯を残すための治療が推奨

・外科手術が回避できる確率は70%程度

・治癒には最低でも6ヶ月、基本は12ヶ月の期間が必要

その結果、外科手術ではなく、根管治療を希望され、2回で治療を完了しました。

以下は、治療前後のCT画像の比較です。

術前CTでは、歯の周りの骨の吸収と広範囲の膿が認められました。一方、術後12ヶ月で、周囲の骨は完全に再生し、治癒が確認できました。

この歯に対して行ったことは、過剰な治療介入ではなく、ラバーダムを装着し、マイクロスコープを用いて、徹底して歯の中の感染源の除去を行ったことのみです。

患者様も、「外科手術が必要と言われており、歯も残せない可能性が高いと言われていたので、本当によかったです」「遠方で通院が少し大変でしたが、髙井歯科クリニックで治療を受けてよかったです」と、大変喜んでおられました。

よくあるご質問(Q&A)

Q. 本当に根管治療だけで治るのですか?

A. 患者様それぞれの歯の状態により異なります。根管内の感染源を徹底的に除去できれば、多くの場合、歯根端切除術なしで治癒が期待できます。

Q. 口腔外科でみてもらったところ、手術が必要とわれましたが、本当に手術なしで治る可能性があるのでしょうか。

A. 口腔外科の歯科医師は、癌や嚢胞、親知らず抜歯などの専門家です。一方で、歯内療法専門医は、その名の通り、根管治療・歯の根の治療の専門家といえます。もしも、歯根嚢胞ではない嚢胞が骨や粘膜の中にできた場合、口腔外科専門医の診断のもと、手術による摘出が第一選択となるでしょう。しかし、歯の根の問題に付随した膿や歯根嚢胞は、歯内療法専門医による根管治療で治癒する可能性が高いといえます。

口腔外科:根の先の病変(嚢胞)を取り除くことが主軸=外科的

歯内療法:根の感染を取り除き、その結果として根の先の病変(嚢胞)を治すことが主軸=非外科が中心

Q. 費用はどのくらいかかりますか?保険は使えますか?

A.当院は 自由診療の根管治療専門医院です。保険治療は適応されません。費用については、詳しくは以下のページをご覧ください。

https://takai-dc.jp/endo/price/

詳しくは初診でご来院いただいた際に、詳しく説明いたします。

費用が不明瞭なまま治療を開始することはありませんので、ご安心ください。

Q. 他院での治療で失敗した歯でも、再治療できますか?うまく治らなかったから、次は外科手術しかないと言われています。

A. はい。当院にお越しいただく患者様の多くが、他院での治療のリカバリーとなります。どうぞ遠慮なくご相談ください。また、今現在治療中の歯であっても、問題なく対応することが可能です。

一度治療を受けた歯が治らない場合についてですが、以前受けた治療がどのような治療であったかにより、異なります。

すでに受けた治療が、ラバーダムやマイクロスコープを使い、歯内療法専門医などが徹底して根の中の感染源が除去しきれている(と判断した)場合には、外科手術が第一選択となるかもしれません。

しかし、ラバーダムを使用していない、感染が残っている可能性がある、といった場合、基本的には外科手術ではなく、通常の精密根管治療を第一選択として、ご提案させていただいております。

Q. 実際に、他院で外科手術しかないと言われて来られた方で、手術を回避できたのはどのぐらいの割合でしょうか?

A. 大阪の髙井歯科クリニックは根管治療専門医院のため、「歯根端切除術が必要と言われたが、なんとか回避したい」「歯根嚢胞のため、抜歯と言われたが残したい」とのご相談を毎月数多くいただいております。その中で、本当に外科的処置が必要な歯は、およそ1〜2割程度であり、根の先の膿(あるいは歯根嚢胞)自体が原因で抜かなければいけないと当院で診断した歯はかなり少数です。

患者様にとっては驚きかもしれませんが、それほど、歯科医師によって、診断と治療方針が異なるともいえます。

Q. もしも外科手術(歯根端切除術)を受ける場合、口腔外科と根管治療の専門の先生と、どちらにお願いすべきでしょうか。

A. 口腔外科と歯内療法(根管治療)では、同じ歯根端切除術を行っても、主軸としている点が異なります。本来、歯根端切除術は、外科的歯内療法の中のひとつであり、大きくわけると根管治療の延長線にある治療といえます。行う処置は、歯ぐきを開いて、根の先端を切除することですが、歯内療法専門医が行う歯根端切除術では、マイクロスコープを用いたマイクロサージェリーを行います。

マイクロサージェリーでは、ただ根の先を切るだけでなく、クラックや未処置の根管などがないかの精査、超音波チップを用いた逆根管形成、MTAセメントによる逆根管充填など、”治療の成功率を上げるためのステップ”を着実に実施することが可能となります。

そのため、基本的には、歯の根の問題を治すための処置であるため、根管治療を専門とした歯科医師が行うのがよいでしょう。

髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医・米国歯内療法学会会員として、多くの歯根端切除術の治療実績がございます。万一外科手術が必要となった場合でも、安心してご相談ください。

⚠️ただし、全身疾患をお持ちの患者様や、解剖学的な問題がある歯、病変が著しく大きい歯の場合、全身麻酔下で口腔外科手術が推奨される場合もあります。

まずはご相談ください|ご予約・初診のご案内

大阪の髙井歯科クリニックは、日本歯内療法学会専門医として、歯根端切除術(外科的歯内療法)・抜歯をできるかぎり回避し、患者様にとって負担が少なく、かつ、歯を健康で長く維持できる方法をご提案しております。一般的な歯科医院では対応できないような難症例であっても、ぜひご相談ください。

「歯根端切除(外科的歯内療法)が必要と言われたが、回避できる方法があれば知りたい」

「歯根嚢胞のため抜歯と言われたが歯を残したい」

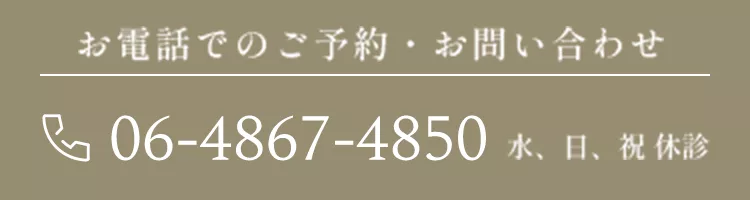

上記のようにお悩みの患者様のご予約はWEB・電話で受付にて受け付けております。

お電話:06-4867-4850

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医