「本当に神経を取る必要があるのか」「根管治療はしないほうがいいのではないか」こうした疑問や不安から、治療をためらう方は少なくありません。

たしかに、根管治療は歯の神経を除去する処置であるため、歯の寿命や体への影響を心配される声もあります。しかし実際には、症状や歯の状態によっては、治療を避けることでかえって抜歯に近づいてしまうケースや、重篤な痛みにつながるケースもあるのです。

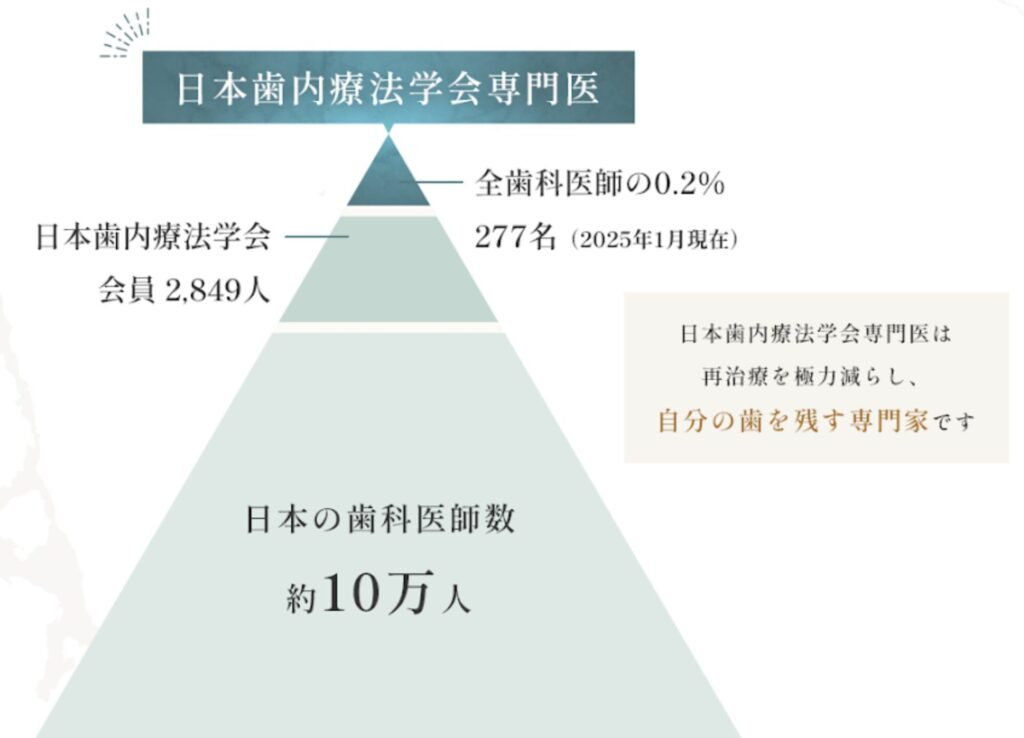

髙井歯科クリニックでは、むやみに神経を取ることはいたしません。日本歯内療法学会専門医がマイクロスコープやCTによる精密診断を行い、「根管治療が本当に必要かどうか」から丁寧に判断しています。

本記事では、「根管治療をしない」という選択肢が生まれる背景やリスク、判断すべきポイントについて詳しく解説します。治療を受けるかどうかお悩みの方は、ぜひご一読ください。

目次

「根管治療しないほうがいい」と言われるのはなぜ?

「根管治療はしないほうがいい」ということを耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。根管治療は歯の神経を取り除く治療であり、様々な理由から、特にインターネット上では「治療をしないこと」を推奨する意見もみられます。なぜ、根管治療をせずに、歯の神経を残すほうがよいと言われるのでしょうか。その理由を解説します。

神経を残した方がよいという考え

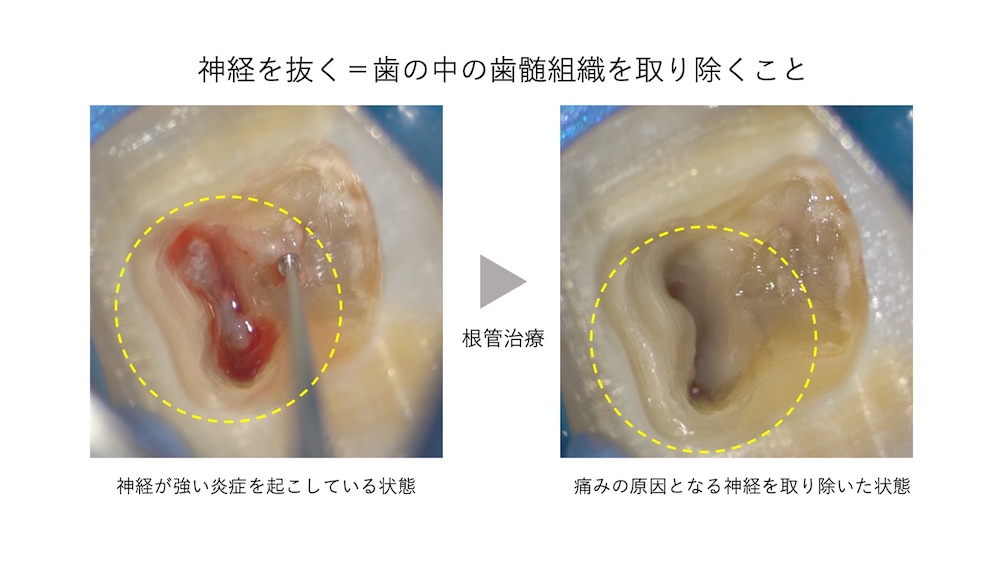

歯の神経を取ることの最も大きなデメリットは、”歯が脆くなってしまうから”であると言われています。また、なんとなく”神経を取った歯は長く持たない”とお考えの方もおられます。歯の神経は正しくは歯髄組織(しずいそしき)といい、歯の中でも大切な構造の一部です。そのため、「可能であれば神経を残した方がよい」のは間違いありません。

しかし、本当に神経を取らなければならない状況で神経を残しておくことは、大きなデメリットにも繋がります。特に、神経が完全に死んで壊死してしまい、根の先に膿がたまっている状態は、歯の問題にとどまらず、歯ぐきや顎の骨、上顎洞という鼻の横の副鼻腔にまで炎症が波及する場合があります。また、痛みが強くなる場合、食事や睡眠、日常生活にまで支障をきたす可能性もあります。

神経を残した方がよいのは間違いありませんが、根管治療が必要になった場合、無理に治療を避けることはデメリットの方が大きいといえるでしょう。

関連記事:>>歯の神経を抜く治療とは!?歯の神経治療のデメリット

根管治療が歯の寿命を短くするという意見

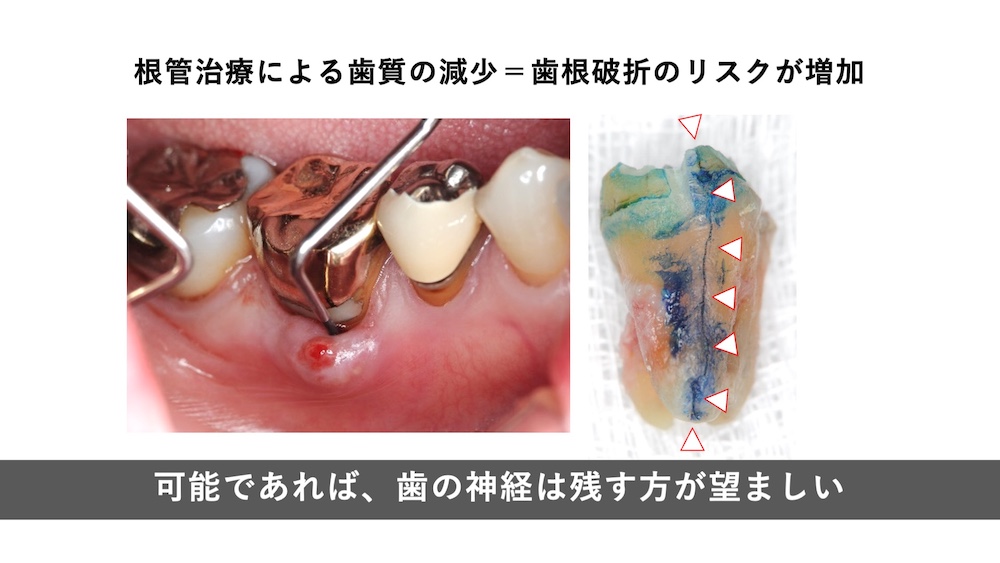

歯を抜歯しなければならない大きな原因のひとつに、歯根破折というものがあります。これは、歯が割れていまい、ヒビの隙間から根の中に細菌が侵入し、歯全体に細菌感染が広がってしまう状態です。

根管治療を受けた歯は、脆く(もろく)なってしまうことで、破折が起こりやすいと言われています。

また、根の治療は何度治療しても再発するので、やがて抜歯になってしまう、という意見もあります。しかし、本当に根管治療をしたら歯の寿命が短くなるのかというと、必ずしもそうとも言い切れません。

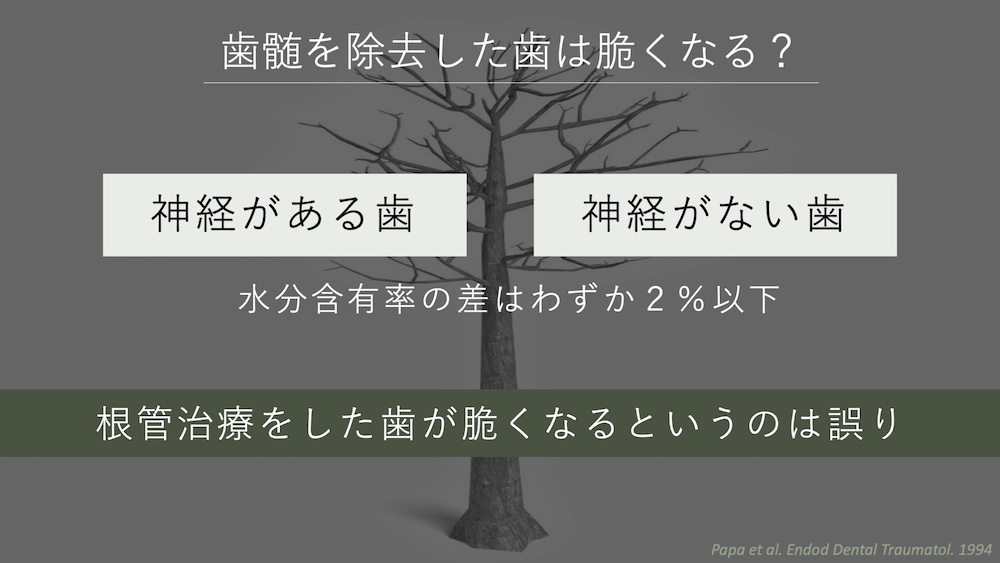

神経を取った歯は脆くなる?

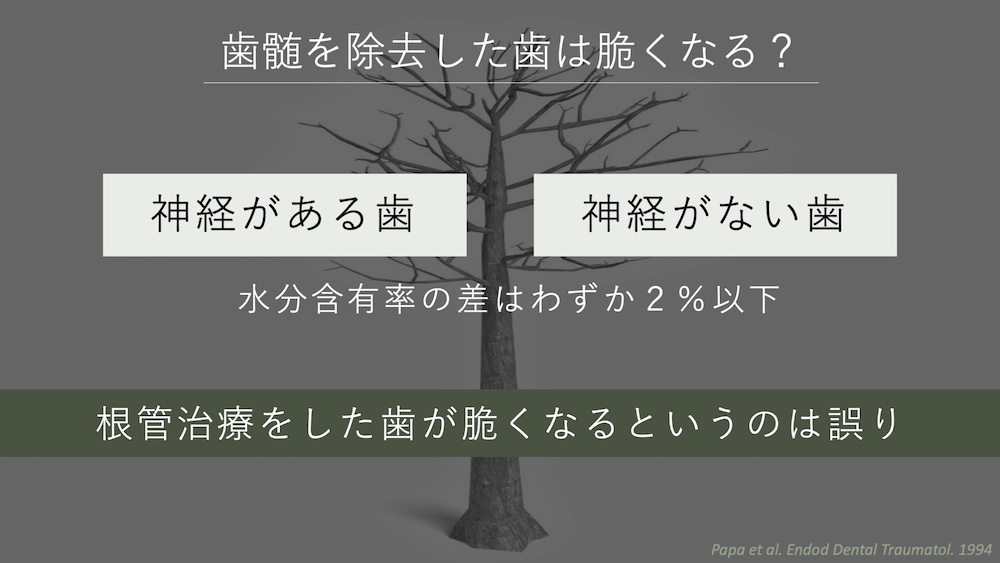

インターネットなどで検索すると、歯の神経を取ると、歯そのものが脆く(もろく)なり、強度が大きく低下してしまうという意見が多く見られます。実際、患者様だけでなく、同様に考えている歯科医師が多くいるのも事実です。

しかし、神経を取った歯は本当に脆くなるのでしょうか。これについては、実は研究によって明確に否定されています。つまり、「歯の神経を取っても歯は脆くならない」といえます。

研究結果によると、歯の神経が残っている歯と、根管治療を行い神経を取り除いた歯の脆さ(=歯の内部の水分含有量)は、両者で変わらず、脆くなって”いない”ことが証明されています。

このような事実を知っている歯科医師は、「根管治療をすると歯が脆くなる」という説明はしません。しかし、ひと昔前までは、当たり前のように「根管治療を受けると歯が脆くなって割れやすくなる」と言われてきました。これについては、今現在では誤った知識が広まっていると言い切ってよいでしょう。

関連記事:>>神経を取ると歯がもろくなるのか

神経を取った歯は折れやすい?

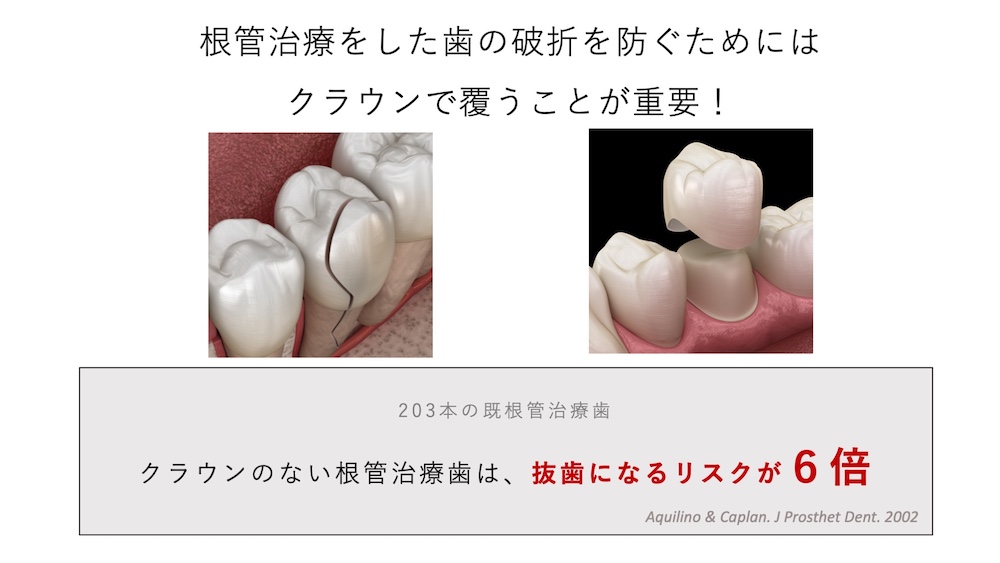

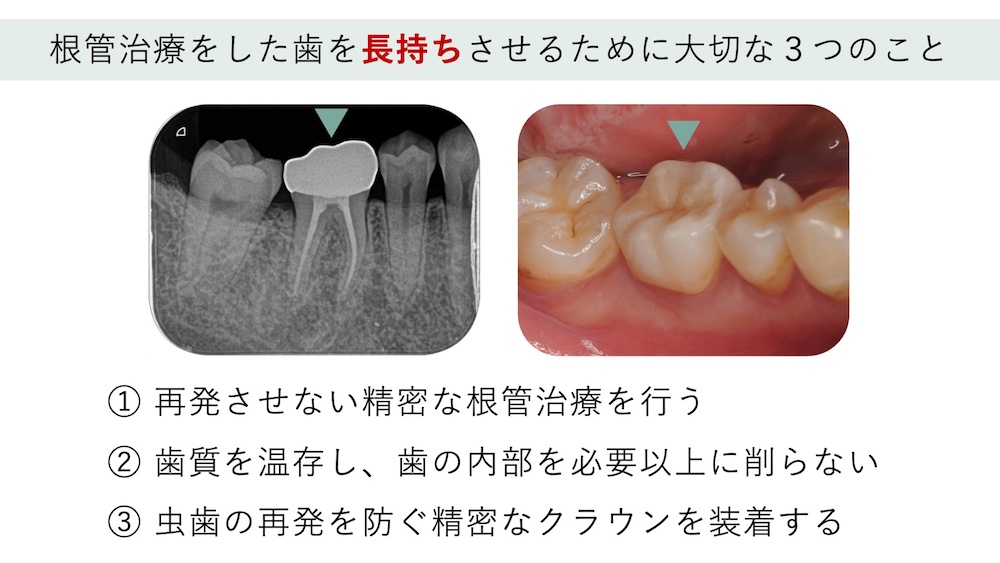

神経を取った歯は破折し折れてしまいやすいのでしょうか?歯の破折・歯根破折に関しては、「根管治療を受けた歯の方が垂直性歯根破折が起こるリスクが高い」と言われています。これは、歯の内部を切削することにより、残っている歯が薄くなり、噛む力に抵抗できなくなるからです。

特に、神経を取った歯で歯根破折が起こる場合、その多くは「かぶせもの(クラウン)を装着していない歯」であると言われています。

そのため、臼歯(奥歯)においては、根管治療をした歯を長持ちさせるためにも、クラウンで覆う形でかぶせることが推奨されます。

髙井歯科クリニックでも、臼歯部に根管治療を行った後は、必ずクラウンでのかぶせもの治療を行なっています。「なるべく歯を削りたくない」という患者様のお気持ちもよくわかりますが、根管治療を受けた歯をできるだけ長持ちさせるためにも、クラウンで覆う形にすることがよいといえるでしょう。

⚠️前歯の根管治療を受けた歯のクラウンの必要性については、どの程度虫歯が大きいか、残っている歯がどの程度あるかにより異なります。十分に歯が残っている場合、前歯においては必ずしもクラウンが必要というわけではありません。

再発による治療の繰り返しや痛みへの不安

根管治療を検討あるいは治療が必要と言われた患者様の中には、「また再発するのでは?」「痛みが繰り返すのでは?」と不安に思われる方も少なくありません。特に、過去に根管治療の再発や治療時の痛みを経験している患者様であれば、「以前嫌な思いをしたので、できるだけ神経を取りたくない」とお考えになるのは当然だと思います。

しかし、再発を防ぐために何が必要か、痛みをおさえるために何が必要かを熟知した歯科医師が治療を行うことで、患者様の歯を快適に、長持ちさせることが可能です。

以下の記事では、根管治療後の再発について、そして根管治療の痛みについて、より詳しく解説しています。

関連記事:>>根管治療の再発を防ぐために|専門医が語る原因・治療法・予防策と、再根管治療で歯を守るための選択肢とは

関連記事:>>歯の神経を抜くのは痛い?治療中・治療後の痛みと適切な対処法を解説

根管治療をした方が良いケースは?

根管治療をした方が良いケース(歯の神経を抜いた方が良いケース)は、神経が死んでいる歯髄壊死の状態や、膿がたまって歯ぐきが腫れている状態、そして噛むと痛いなどの痛みがある状態などが挙げられます。

神経が死んでいる(壊死している)、あるいは強い炎症が起こっている

歯の神経は、歯の内部に存在する重要な組織ですが、お口の中から直接目で見ることはできません。そのため、神経がどのような状態なのかは、様々な検査を組み合わせて”診断する”というプロセスが必要です。

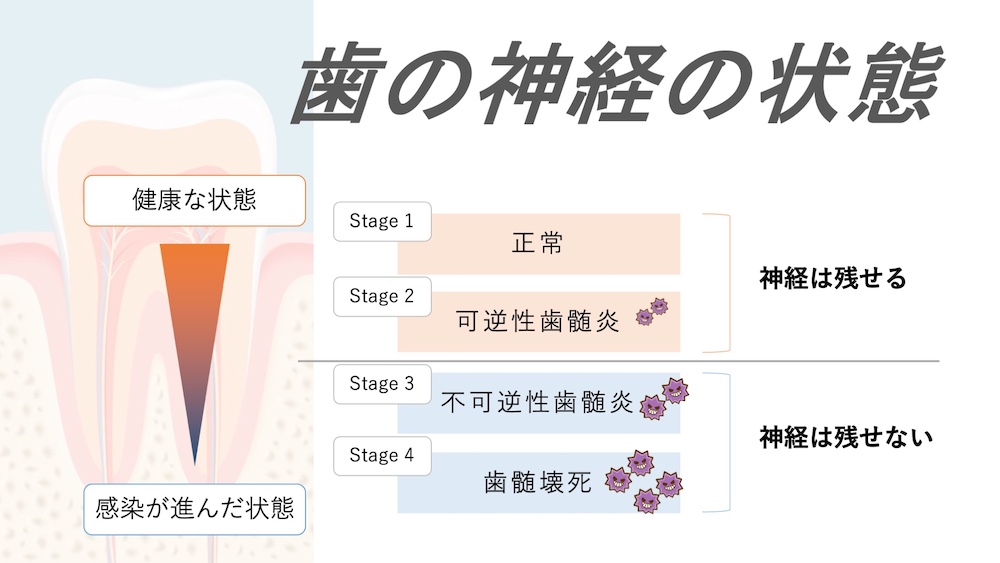

歯の神経は、感染(炎症)の状態によってステージ1から4までにわけることができます。ステージ1〜2の状態は、神経を残すことができる状態ですが、ステージ3〜4では、歯の神経の保存は不可能な状態といえます。

根管治療をした方が良いケースは、ステージ3と4に該当する状態です。

▼ステージ3:不可逆性歯髄炎(ふかぎゃくせいしずいえん)

虫歯が進行し、歯の神経が強い炎症を起こしている状態です。ズキズキ痛い、冷たいもので強い痛みがある、温かいものでも痛む、という状態がこのステージ3にあたります。

▼ステージ4:歯髄壊死(しずいえし)

歯の内部への細菌感染が進み、神経が死んでしまった状態です。ステージ3は強い痛みを感じる一方で、壊死してしまうと痛みは消失します(温かいものに痛みの反応を示す場合もあります)。

一見すると治ったかのように見えますが、痛みを感じる神経そのものが完全に死んでしまうため、ズキズキとした強い痛みはなくなります。しかし、歯の内部の細菌感染はどんどん進んでゆくため、早めの根管治療が推奨されます。

また、完全に神経が死んでしまうまでの間に、全く痛みを感じずに進行し、「何の違和感や不具合もなかったのに気がついたら神経が死んでしまっていた」という場合もあります。

膿が溜まっている・歯ぐきが腫れている

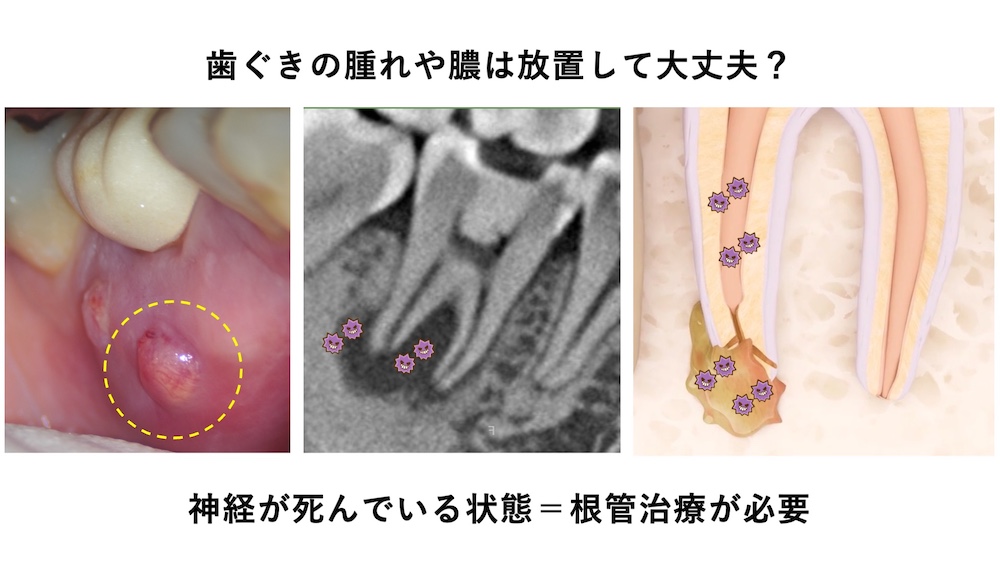

膿が溜まっており歯ぐきが腫れていると、根管治療をした方が良い状態であるといえます。

特に、以下の写真のように、「根の先に相当する部分(歯ぐきから離れた位置)の膿や腫れ」は、歯の神経が壊死し、根の周辺の骨が吸収していることが原因である可能性が高いと考えられます。

神経が死んでしまった状態が続くと、歯ぐきに膿や腫れが出るようになります。この膿や腫れは、出たり引いたりを繰り返すという特徴があります。また、膿が出ている状態は、痛みがなく慢性化している場合もあり、根管治療をした方が良いケースであるといえます。

ズキズキ痛い・温かいもので痛いなどの強い症状

歯の神経の状態によって、痛みの症状は異なります。特に、上記のステージ3にあたる不可逆性歯髄炎の状態は、強い痛みを感じる状態です。

特に、以下のような状態は神経が炎症を起こしており、根管治療をした方が良い状態です。

- 何もしなくてもズキズキと脈打つ痛みがある

- 冷たいもので数十秒ズキズキと強い痛みがある

- 温かいものでもジンジン痛む

違和感・噛むと痛いなどの弱い症状

違和感や噛むと痛い症状も、根管治療が推奨される症状のひとつです。しかし、膿や腫れ、強いズキズキした痛みと違い、違和感や食事中の痛みの症状は、歯の神経の問題以外、すなわち歯周病や虫歯、知覚過敏、噛み締めなどでも起こる可能性があります。そのため、歯に違和感がある症状だけでは、必ずしも根管治療が必要とは言い切れません。

そのような中で、以下のような症状は、比較的根管治療が必要であるケースが多いといえます。

- 食事の時に鈍い痛みがある

- 歯の根の先あたりの歯ぐきを押すと痛みがある

- じんじんと何もしなくても鈍い痛みがある

根管治療をした方が良いケースのまとめ

根管治療をした方が良いケースとは、以下のようにまとめられます。

- 神経の状態:不可逆性歯髄炎(ステージ3)、あるいは歯髄壊死(ステージ4)の状態

- 患者様の症状:ズキズキ痛い、温かいもので痛い、腫れや膿を繰り返している

実際には、同じような歯の状態であっても、痛みや症状の感じ方は患者様によって様々です。

何か「おかしいな」と思ったら、早めに信頼できる歯科医院を受診し、精密な検査を受けることをおすすめします。

根管治療を避けた場合に起こるリスク

根管治療を避けた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、「根管治療をしなければならない状態だが治療を避けて放置した場合」に起こりうるリスクについて解説します。

急性の激痛や腫れを伴う蜂窩織炎(ほうかしきえん)に進行するリスク

根管治療をしなければならないと説明を受け、どうしても治療を避けたい理由のひとつに、「痛みや腫れがないのに治療が必要と言われても、なかなか決心がつかない」ということが考えられます。

根管治療が必要と言われる場合でも、慢性化している場合、患者様ご自身の自覚症状がほとんどない場合もあります。

しかし、根管治療を避けて様子を見るリスクとして、症状が急性化し、非常に強い痛みが生じる可能性が挙げられます。中でも、蜂窩織炎という急性炎症は、細菌感染と炎症が顎の骨の外側へ広がります。これは、顎の下や頬、眼の周囲に、非常に強い痛みや腫れが生じ、全身の強い倦怠感や高熱、重度になると気道閉塞や敗血症など、重篤な問題を引き起こします。

また、痛みが強く出た状態で根管治療を行う場合、「麻酔が効きにくい」「術後疼痛が出やすい」という、患者様にとっても非常に辛い状況を引き起こす可能性があります。

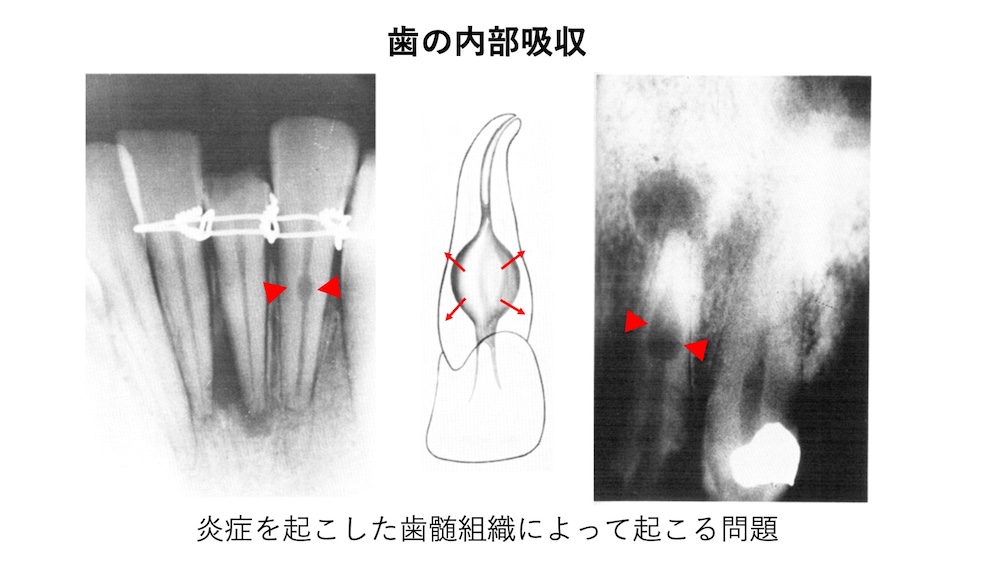

歯の内部吸収・破折リスク

根管治療が必要であるにも関わらず治療を避けると、歯の内部吸収が起こる可能性があります。歯の内部吸収とは、その名の通り、歯が内部から虫食い状に徐々に失われてしまい、最終的には内部から歯に穴があいてしまうことをいいます。

特に、歯の内部吸収は、「神経が炎症を起こしている状態」で進行します。

治療を避けたからといって内部吸収が100%起こるわけではありませんが、気づいた時には吸収が進行していることも多い病態です。また、一度吸収して失われた歯が元に戻ることはなく、将来的に歯が破折するリスクに繋がります。

さらに、内部吸収の治療は通常の根管治療に比べて遥かに難易度が高く、より専門的な治療が必要となります。

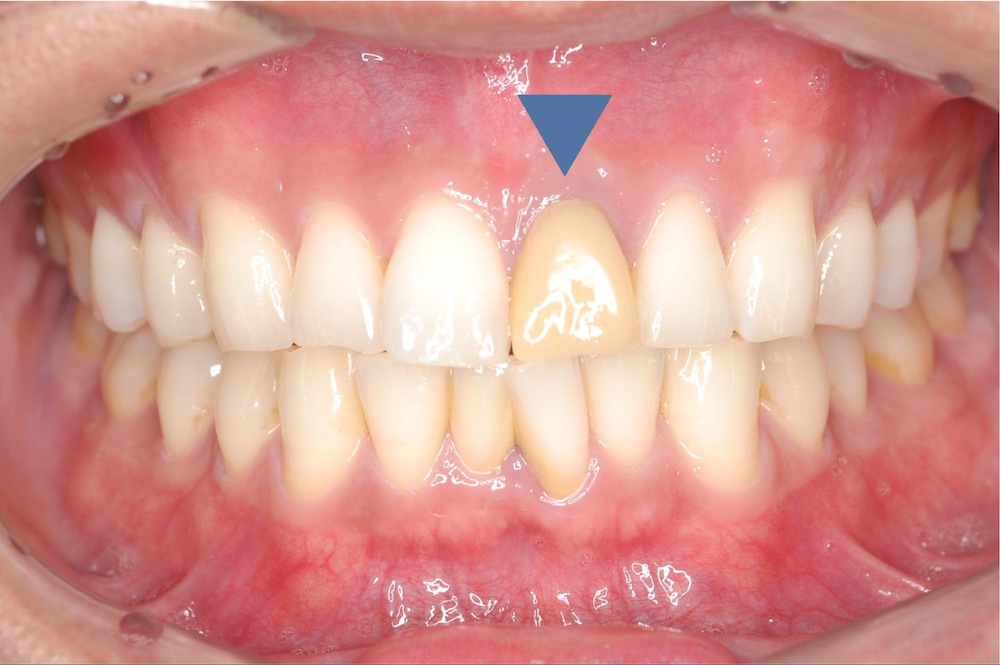

歯が黒くなる・変色するリスク

歯の神経が死んでしまうと、歯そのものが黒く変色することがあります。これは、歯の神経組織が壊死し、歯髄の血中のヘモグロビンが放出されるためです。

ヘモグロビンは、鉄やポルフィリンという色素に分解され、歯の内部に浸透します。血が固まると赤黒くなるのも、このヘモグロビンが理由です。

一度歯の内部に浸透した色素は、たとえ根管治療を行なったとしても元に戻ることはありません。そのため、特に前歯の場合は、根管治療が必要となった時点で早めに治療を行うことで、歯が黒く変色することを予防することができます。

膿が大きくなり、歯の周りの骨の吸収が進行する

根管治療が必要であるにも関わらず治療を避けた状態が続くと、根の先の膿によって、骨の吸収が進行します。初めは症状がない歯であっても、骨の吸収の進行とともに、噛んだ時の痛みや鈍痛、歯の動揺などの症状が現れます。

膿が大きい場合でも根管治療により治癒する可能性は十分ありますが、病気としては進行した状態となるため、あまり良い状態であるとはいえません。

根の先の膿と骨の吸収は、一度起こると自然に治ることはありません。急速に進行するわけではありませんが、半年〜1年が経過すると骨の吸収は確実に大きくなります。

また、隣の歯やインプラントにも、悪影響をおよぼす可能性があるため、早めの治療が推奨されます。

抜歯が必要になるケースもある

根管治療が必要であるにも関わらず治療を避けた場合、最悪の場合抜歯が必要となることもあります。

歯の内部では、見えないところで感染が進みます。また、感染が進んだ場合でも、必ずしも痛みがあるとは限りません。しかし、痛みがないからといって放置していると、骨や歯の吸収が進み、最終的には歯を抜かざるを得なくなってしまうこともあります。

早めの処置が、ご自身の歯を残すいちばんの近道であるといえます。

関連記事:>>神経が死んだ歯を放置するとどうなる?リスクと治療法をわかりやすく解説

「しないほうがいい」と感じている方にも気をつけていただきたいポイント

どうしても根管治療をしないほうが良いと考え、治療が必要とはわかっていても様子をみたいという患者様もおられるかと思います。ここでは、そういった場合の注意点についてまとめています。

経過観察する場合の注意点

経過観察をする場合の大切なことは「痛みがなくなったから治ったというわけではない」という事実を患者様ご自身に理解していただくことです。

一時的に症状はおさまっても、歯の内部の感染は自然に治癒することはなく、確実に進行していきます。しかし、それらをご理解していただいた上で「治療をしない」という選択をされる場合においては、無理に治療はせずに経過観察となります。

また、お気持ち的にどうしても治療を避けたいという患者様においても、以下のような状態になった場合、治療をした方がよいといえます。

- 強い痛みがある

- 歯が痛くて食事ができない

- 明らかにぐらぐら揺れ始めている

- 正面から顔を見てわかるぐらい腫れが強い

根管治療の問題は、放置すればするほど歯を残すことができる確率は下がり、内部吸収や破折、抜歯のリスクは高まります。

初めて根の中を触る時にしっかりとした根管治療を行うことで、歯を残すことは十分可能です。

他の治療と比較したうえで判断を

治療が必要と言われた患者様の中には、「何か問題があるなら抜歯する」とお考えの方もおられます。そのような場合には、根管治療はせずに、痛みや腫れなどの症状が出た時点で抜歯する、という選択となります。

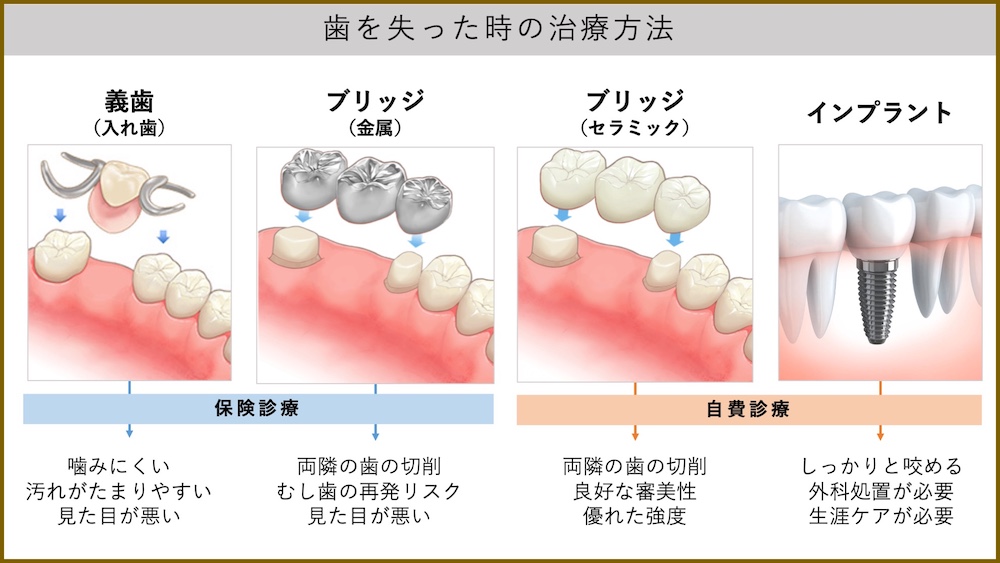

抜歯をした歯に対しては、義歯(入れ歯)、ブリッジ、インプラントの3つの選択肢があります。

この中で、特にインプラントは骨がしっかりしているか否かが治療の難易度に大きく影響します。そのため、根管治療を避けて放置した場合、根の周りの骨の吸収が大きくなってから抜歯をすると、インプラントにとっては不利な状況になってしまいます。

義歯やブリッジであっても、治療後の清掃性や快適性、長期的な予後などを考えると、骨の吸収が大きくなってから抜歯するよりも、早めの方が良い条件で治療を行うことが可能です。

当院が根管治療に対して大切にしていること

大阪の髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医として、どこよりも根管治療に力を入れています。それは、ただ単にCTやマイクロスコープ、ラバーダムといった機器を揃えるだけではありません。ここでは、当院が大切にしている3つのことをご紹介します。

①慎重な診査と診断が大前提

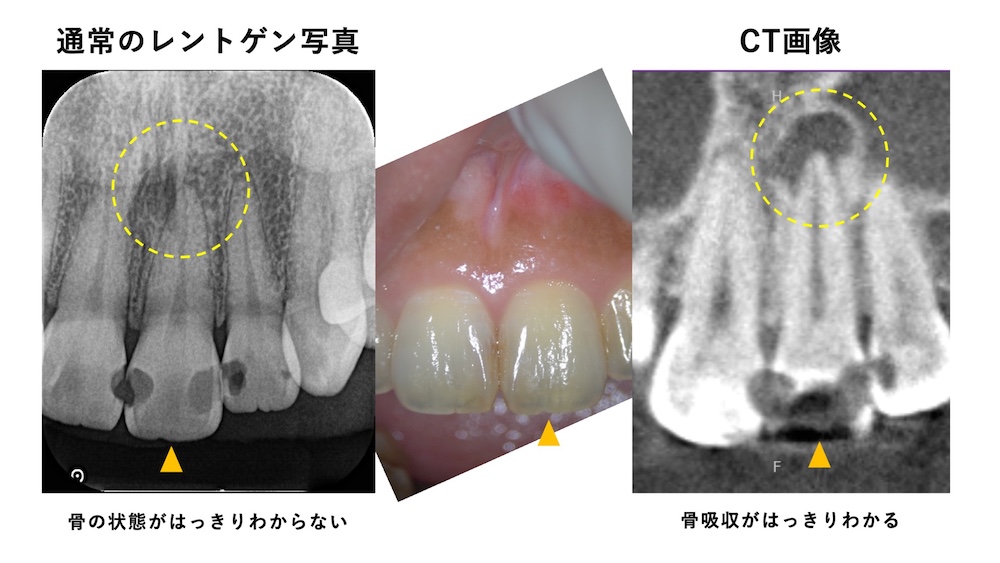

当院を受診された患者様の中には、「かかりつけの歯科で何度もレントゲンを撮ったが、毎回なんともないと言われた」とおっしゃられ、当院のような専門的なクリニックを受診して初めて歯の神経の問題が発覚することもあります。これには、以下の2つの理由があります。

1.歯の神経の検査を行う環境がそもそも揃っていない

歯の神経の状態を把握するためには、CTだけでなく、歯髄検査のための様々な機器を使用します。それらが設備として揃っていないと、神経の状態を正しく把握することはできません。

2.機器は揃っているが使いこなせていない

根管治療に関する検査は、どのようにテストするか、その結果からどう判断するか、CTはどの切断面の画像を作るか、といった、歯科医師の知識と診断技術が大きく影響します。せっかく高価な機器があっても、それを使いこなせていないと宝の持ち腐れです。

特に根管治療は、神経そのものが炎症を起こしているのか、壊死しているのかは、画像検査でも状態がわかりません。目に見えない歯の神経を検査対象にするため、「虫歯や歯周病があるかないか」というようなシンプルな検査よりも、診断難易度が高いといえます。

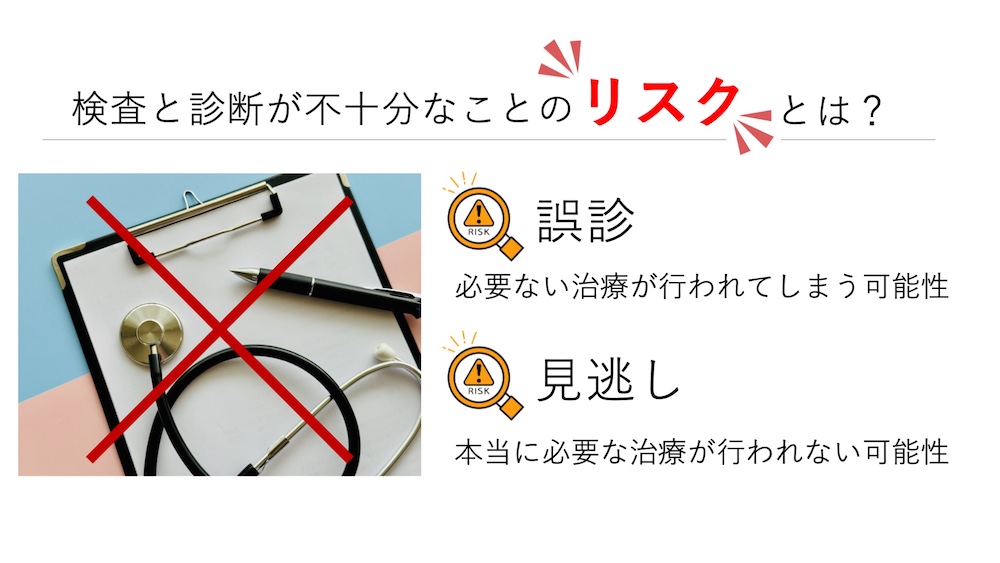

また、歯の状態の診断が正しく行えないと、「必要ない治療がされてしまう誤診」と「本当に必要な治療が行われない見逃し」の2つが起きてしまいます。

これは、患者様にとって大きな不利益をもたらしてしまいます。しかし、現状はというと、多くの歯で誤診や見逃しが起こっています。その理由として、「歯科医師にとって、本当に正確な検査を行うことが難しい」「検査のために十分な時間を確保できない」といった点が挙げられます。

特に、保険診療では国の制度上、「歯の神経の検査」の項目がありません。そのため、虫歯の大きさや痛みなどから安易な治療が開始されたり、逆に本当に治療が必要であるにも関わらず、明らかな虫歯がないから治療がされない、といった事態に陥ります。

髙井歯科クリニックでは、自由診療ならではの十分なお時間を確保し、専門的な精密検査によって、まずは患者様の主訴の原因を追求することを最も重要視しています。なぜなら、原因がわからないまま治療を進めても、改善する見込みがないからです。

場合によっては、歯の痛みと感じても歯以外が原因である可能性もあり(非歯原性疼痛の可能性)、歯科治療ではなく他の専門科の医師との連携が必要となる場合もあります。

まずは、慎重な診査と診断が、誤診や見逃しを防ぐためにも重要といえるでしょう。

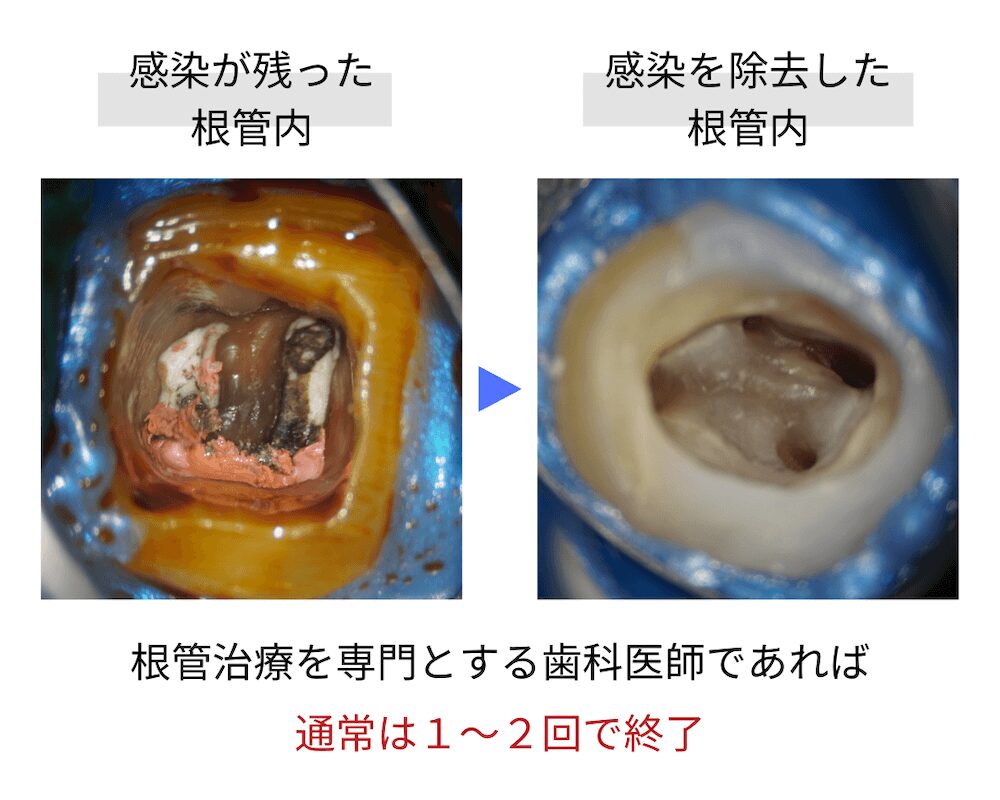

②再治療が少なく済む精密な根管治療

髙井歯科クリニックでは、できる限り再発が少なく、再治療にならないような精密な根管治療を行なっています。

根管治療の成功率を紐解くと、初めて根の中を触る初回治療(抜髄)の成功率は90%程度であるのに対して、一度根管治療を受けた歯の再治療(再根管治療・感染根管治療)の成功率は70%程度に低下すると報告されています。つまり、「最初にどれだけ精密な根管治療を受けることができるか」が、その歯の将来に大きく影響するといえます。

再治療が少なく、成功率を高めるためには、どのようにして根の中の感染源を取り除けるかにかかっています。

また、一般的によく行われているのが、「根管治療をしても治らなかったので、もう一度根管治療を行う」という治療です。これは、実際にはあまり意味がありません。なぜなら、「同じ環境で、同じ術者が、同じ治療をしても、根の中の感染源を取り除けないから」です。

ラバーダム防湿を行い、精密な根管治療を行うことで、100%治るわけではありません。しかし、かなり高い確率で問題を解決することができます。もしも精密な根管治療でも治らない場合には、次は同じ治療をやり直すのではなく、外科的歯内療法(歯根端切除術・意図的再植術)という、異なるアプローチが必要です。

最後の砦である外科的な治療ができて初めて、「治すことができる治療」といえます。

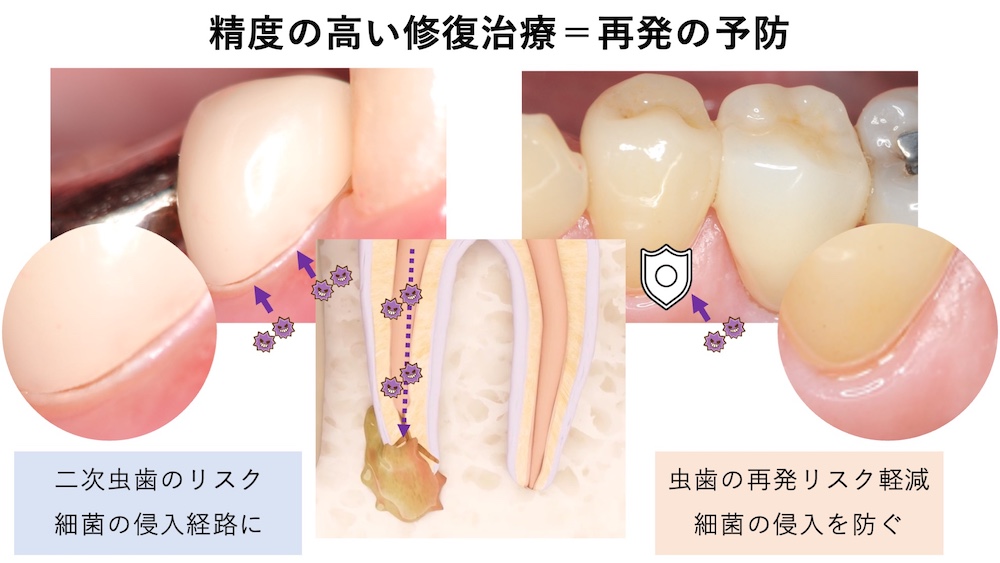

③治療した歯を長持ちさせるための精密な修復治療

根管治療をした歯を長持ちさせるためには、実は根管治療だけでなく、かぶせものなどの修復治療も重要です。なぜなら、隙間や段差が大きな、適合の悪い修復治療の場合、隙間から虫歯が再発し(二次う蝕)、歯の内部に新たに細菌が侵入してしまうからです。

虫歯の再発は、半年や1年程度では起こりませんが、4年5年と年数が経過すると容易に発生します。そのため、根管治療で根の先の膿が治った後は、適合がよく、汚れ(プラーク)が付着しにくい修復治療が必要です。

クラウンによる修復治療は、根管治療と同様に、歯科医師、さらには歯を作る歯科技工士の技術と経験が大きく影響します。

髙井歯科クリニックでは、虫歯の再発を防ぐことを第一に考えた、セラミックによる精密なかぶせものの治療を行なっています。

- 高性能の拡大鏡下で圧排糸を使用し、正確な支台歯形成(歯の形を整えること)を行うこと

- 歯の形を整えて型取りを行うために十分な時間を確保すること

- 最新のデジタル機器を使用して歯の形のスキャンを行うこと

- セラミック製作を日本トップクラスの歯科技工士が担当すること

上記のような厳しい要件を満たすことで、はじめて将来的に歯を長持ちさせるかぶせものを装着することができます。

虫歯の再発を防ぐ精密な治療のためには、ひとつひとつの手技を突き詰めることが必要です。

最終的な修復物の見た目や審美性ももちろん重要ですが、歯を長持ちさせるためには、一見するとわかりづらい部分にこだわって治療を行うことができるかにかかっています。

まとめ:根管治療を「しない」という選択を考える前に

根管治療をしない、という選択は、「不要な治療をしたくない」「症状がないのに治療をするのに抵抗がある」「過去に根管治療をして嫌な思いをしたことがある」という患者様にとっては、当然のことだと思います。患者様にとって大切な歯の治療ですので、私たちは、治療を強要したり、無理に治療を勧めることはありません。

しかし、自分の健康を大切にしたい、歯をなるべく残したい、痛みをできるだけ避けたい、という思いがあるのであれば、根管治療をしないという選択は、後々の大きなリスクとなってしまう可能性があります。そのため、根管治療をしない、という決断をする前に、まずはご自身の状態を把握し、患者様にしっかりと選択していただけるように、情報をわかりやすくお伝えすることが必要であると考えています。

髙井歯科クリニックは、日本でも数少ない日本歯内療法学会専門医の資格を有する院長が全ての治療を担当し、根管治療が必要なのか否か、必要であればどのような治療を行うかを、初診ご来院時に詳しくお話いたします。

大阪府豊中市にあるクリニックですが、御堂筋沿線の駅から徒歩1分に位置し、梅田や新大阪からのアクセスも良好です。そのため、大阪府内はもちろん、京都や兵庫、奈良などの関西全域に加え、海外に在住でご帰国に合わせて治療を受けに来られる方も多くいらっしゃいます。

歯の神経、根管治療、根の治療に対してのお悩みは患者様により千差万別であり、その不安を解消できるよう、精密な検査結果のもと、個別の状況に対して丁寧にご説明いたします。そして、根管治療をするという患者様の決心にお応えするために、できる限りの治療を行うことをお約束します。

受診を検討される方は、ぜひご相談ください。

関連記事:>>根管治療をした歯が治らない時はどうする?原因と治療の選択肢を解説

関連記事:>>根管治療が行えない歯とは?

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医