銀歯の下で虫歯が進行している?レントゲンに映らない・映りにくい「隠れ虫歯」と再発を防ぐ治療

- 2025年11月13日

- むし歯治療

「銀歯の下が虫歯になっているかもしれない」

そう聞くと、驚かれる方も多いのではないでしょうか。見た目に問題がなくても、数年経過した銀歯の内部では、気づかないうちに虫歯が進行していることがあります。

実際、銀歯の下の虫歯はレントゲンで映りにくく、痛みも出にくいため、発見が遅れるケースが少なくありません。銀歯を外してみて初めて、想像以上に虫歯が広がっていた、ということも多いのです。

髙井歯科クリニックでは、マイクロスコープやCT、デジタルスキャナーを活用し、「見えない虫歯」を可視化する精密診断を行っています。治療が必要な場合も、再発を防ぐために接着精度と適合性にこだわり、歯を長く守ることを大切にしています。

本記事では、銀歯の下で虫歯が起こる理由、レントゲンで見つけにくい理由、放置によるリスク、そして再治療を検討すべきサインまで詳しく解説します。長く使っている銀歯に不安がある方は、ぜひ参考になさってください。

銀歯の下で虫歯が起こる理由:二次う蝕とは

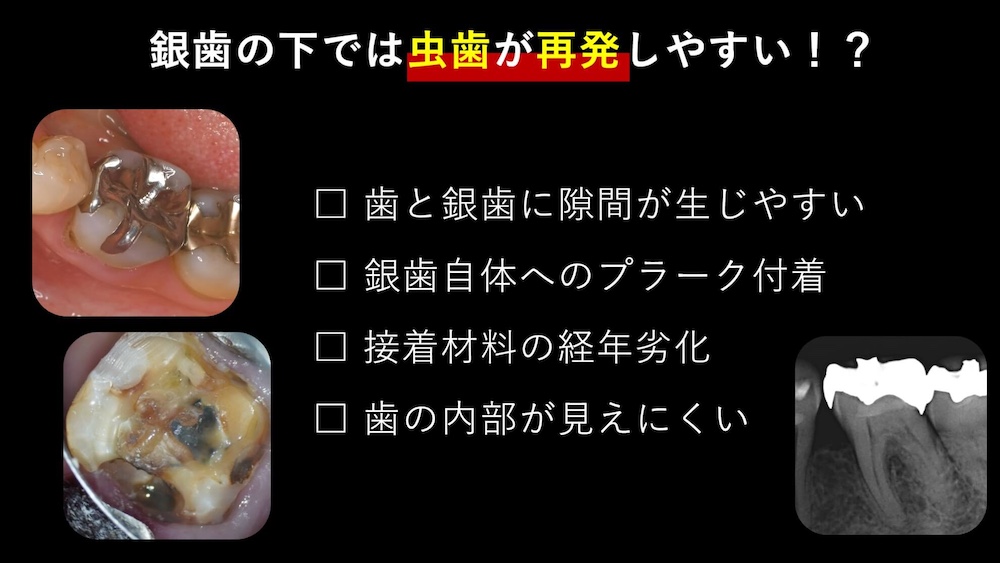

銀歯の下では、虫歯の再発が起こりやすいと言われています。歯科医院に来院される患者様の虫歯治療のうちおよそ7割が、新たにできた虫歯ではなく、過去の治療の再発、特に銀歯の下の虫歯のやり直しであるともいわれています。特に、装着から5〜10年以上経過した銀歯は、比較的高い確率で虫歯が再発しているといえます。

銀歯が虫歯になりやすい理由として、銀歯と歯の間の隙間が生じやすいことや、銀歯自体にプラークが付着しやすいこと、そして接着材料の経年劣化など、様々な要因が挙げられます。

銀歯の下の虫歯が見つけにくい理由

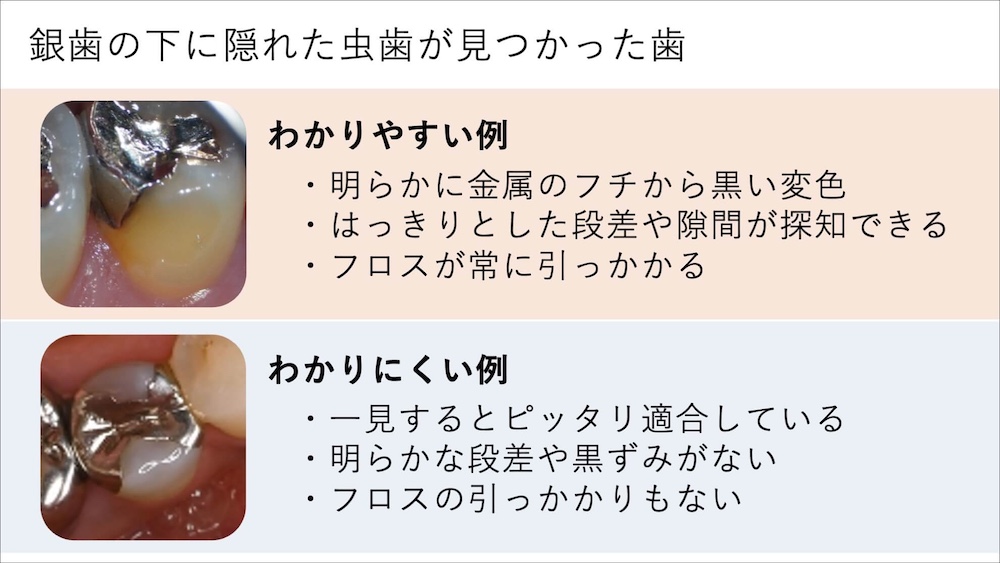

そもそも、銀歯の下の虫歯は非常に見つけにくいという問題があります。上記写真のように、明らかに黒くなっている場合や大きな段差がある場合は、比較的すぐに虫歯の再発に気づくことができます。しかし、一見するとピッタリと適合しており問題がなさそうな銀歯は、わざわざレントゲン写真を撮影されることもないため、虫歯の発見が遅れることが多いといえます。

特に、以下のような理由から、銀歯の下の虫歯は見つけにくいといえます。

- ・金属の中の状態は目視でわからない

- ・虫歯の好発部位である歯と歯の間(隣接面)は直接見えない

- ・レントゲンでも銀歯の”中”は見えない

たとえ定期検診に通っていても、積極的にレントゲンを撮影しなければ虫歯を発見することは難しく、”目視ではたとえ拡大鏡をつけていてもわからない”ということも少なくありません。

だからこそ、疑わしい時にはレントゲンを撮影し、早期発見・早期治療をすることが重要といえます。

レントゲンで見える場合はすでにかなり進行している

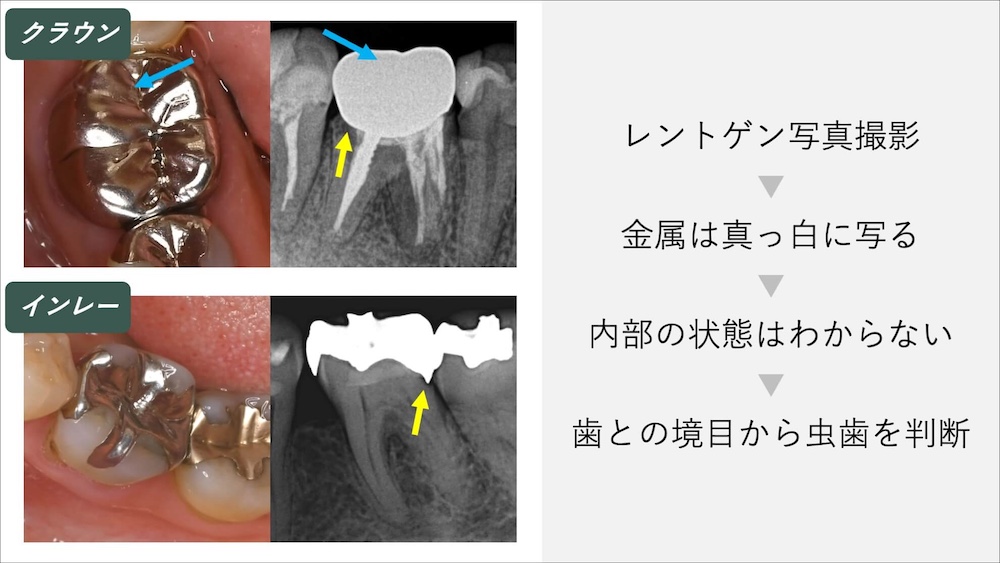

レントゲン写真は、金属はX線を遮断するため真っ白に、そして虫歯の穴や根管などはX線を透過するため黒く写ります(レジンやセラミックは材料にもよりますが薄い白色として写ります)。

そのため、例えば金属で歯の全周を覆うクラウン(銀歯)の場合、歯の”中”はレントゲンを撮影しても全く見ることができません。では、どこを見るかというと、歯と銀歯の”境目”を確認します。歯と銀歯の境目の部分が、黒く抜けているような部位があれば、境目から虫歯の再発が疑われます。

また、レントゲン写真は、透過した物質の厚みや密度に影響します。そのため、ごくごくわずかな初期の虫歯は、レントゲン写真では病的変化として写らず、検出することができません。逆に、レントゲン写真で検出できる虫歯は、ある程度進行した状態であるともいえます。

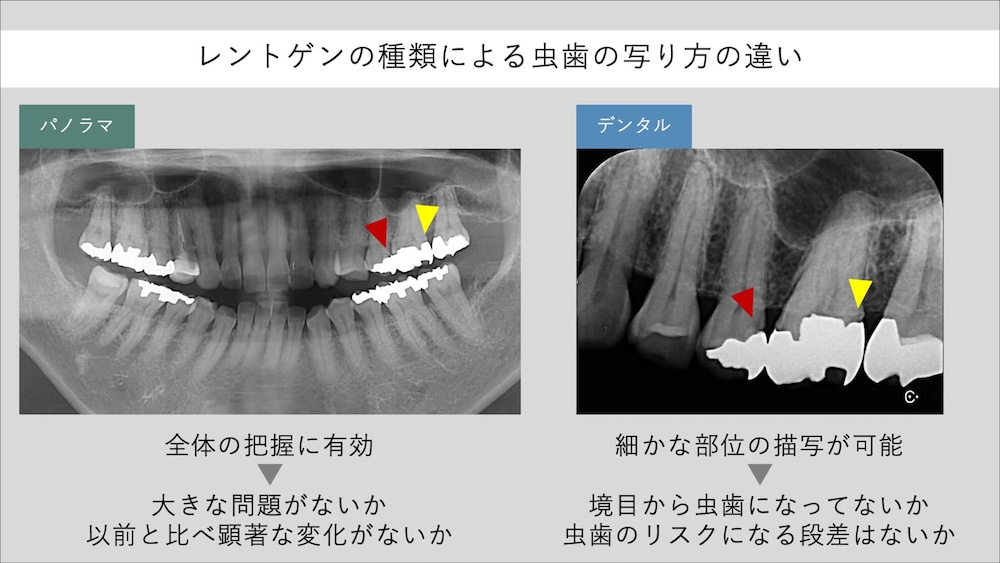

全体を写すレントゲンはあくまでスクリーニング

定期検診に通っていると、年に1回、お口全体のレントゲンを撮影することが多いのではないでしょうか。これは、パノラマレントゲンといい、歯だけでなく、顎関節から顎の骨、上顎洞まで、広い範囲を撮影する画像検査です。

パノラマレントゲンによって、「大きく問題が起こっている部位はないか」を把握することができます。しかし、銀歯の下の虫歯のような細かな部位を精査することには、実はあまり向いていません。

「いつも定期検診に通っていてレントゲンも撮ったのに虫歯が進んでいた」ということは、このような理由から起こりえます。

では、毎回小さなレントゲン写真(デンタルX線写真)を撮影すべきかというと、被曝や過剰検査という観点からも推奨されません。そのため、「目視やパノラマで虫歯が疑わしい時に小さなデンタル写真を撮影する」という方法が、症状がない隠れた虫歯を発見する流れが最も一般的といえます。

⚠️CTで虫歯はわかる?

CTを撮影すればより虫歯がわかるのでは?とご質問を受けますが、CTは虫歯の検出には適しません。なぜなら、CTは金属によってハレーションという画像の乱れを起こし、金属の周囲が綺麗に映らないためです。虫歯の有無で最も精度が高い画像検査は、デンタルX線写真であるといえます。

検査結果より実際の銀歯の下の状態はさらに悪いことが多い

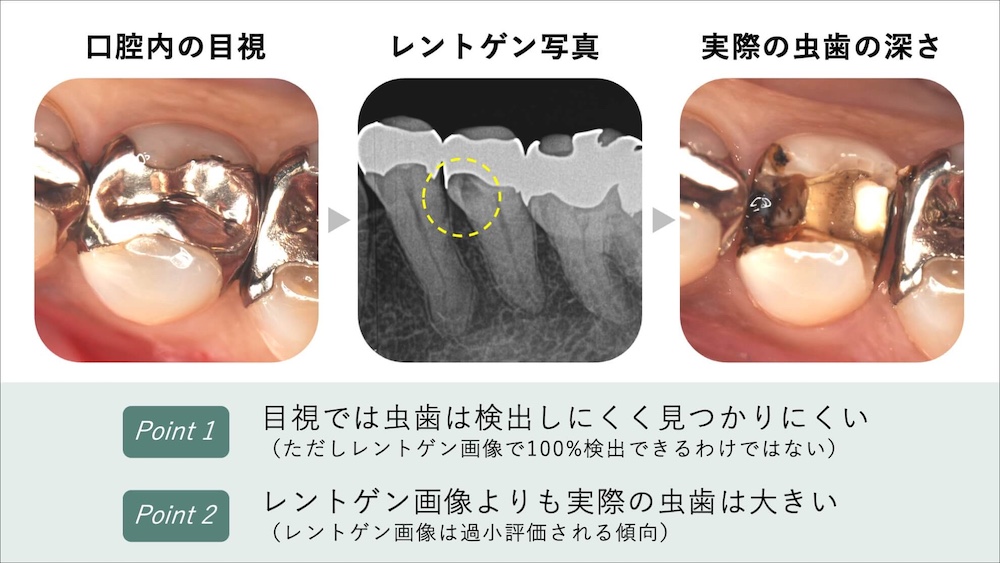

実際の口腔内、特に歯と歯の間は、目視ではほとんど詳しく見ることはできません。そこで、診断の役に立つのがレントゲン写真です。

しかし、「虫歯をレントゲンでチェックしているから大丈夫」と言い切ることはできません。なぜなら、レントゲン画像は撮影角度や撮影条件によっては、虫歯がうまく写らないこともあるからです。

さらに、レントゲンは虫歯の確認に役立ちますが、実際の広がり(深さ・幅)を小さく映してしまうことがあります。研究では、エナメル質の約30〜40%(報告により〜60%)が溶けないとレントゲンには写らないといわれています。つまり、レントゲン画像では虫歯は浅く見えても、実際には奥深くまで進んでいるケースが多いといえます。

「レントゲンではそこまで大きく見えなかった」「まだ初期の状態なので問題ない」と思えても、実際には奥深くまで進行している可能性があるといえます。だからこそ、虫歯が疑わしい場合には、早めに治療介入することが推奨されます。

こんなサインは要注意:銀歯の中で虫歯が進行しているケース

銀歯の中で進んでいる虫歯は見つけにくいものの、このようなサインは虫歯が進行している可能性があります。

痛みやしみがないのに「黒ずみ」「におい」がある

歯の痛みやしみるなどの症状はないが、歯が黒くなっている場合、虫歯が進行している可能性があります。また、虫歯で歯に空いた穴の部分にプラークが停滞することで、においがすることもあります。歯ブラシやフロス、歯間ブラシをしっかりとしていても、いつも同じ部位からにおいがする場合、もしかすると銀歯の下で虫歯が進行しているかもしれません。

また、銀歯を装着する際に使用する接着材料は、平均すると約7年程度で溶け出してしまうとも言われています。においに敏感な方は、この接着剤が溶け出したにおいを感知し、「薬のような味がする」とおっしゃる方もおられます。そのような場合、完全に銀歯が脱離していることは少ないため、優先順位が高いと思われる歯から、銀歯のやりかえ治療を受けることが推奨されます。

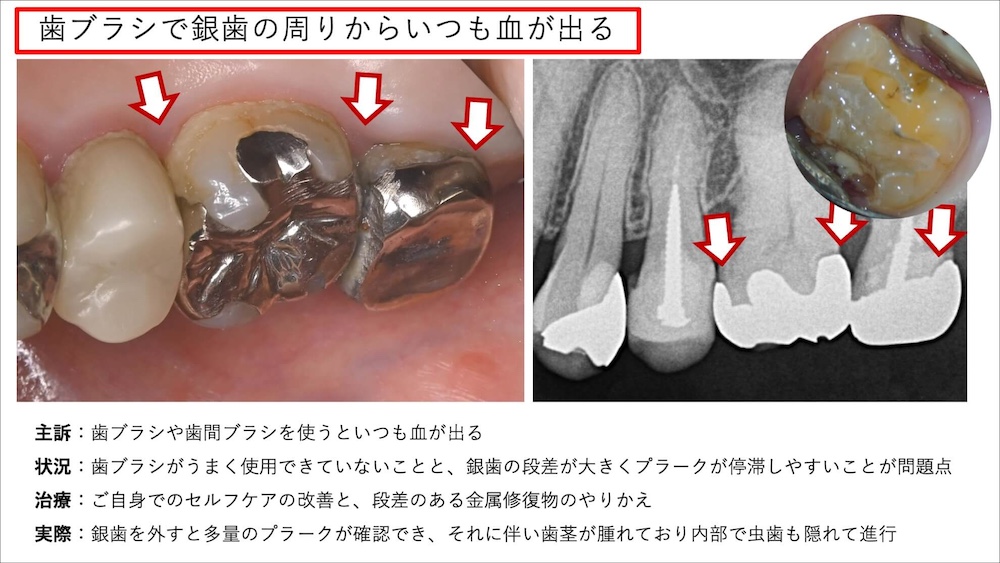

歯ぐきが腫れる・血が出る・フロスが引っかかる

銀歯の周辺の歯茎がいつも腫れている状態や、いつも血が出る状態、そしてフロスがひっかかる状態は、虫歯が進行している可能性があります。この一番の原因は、歯と銀歯の段差や隙間にあります。歯と銀歯の隙間部分、特に歯と歯の間の隣接面では、プラークがたまりやすく、それによって歯茎に炎症が起こります。また、フロスがひっかかるのは物理的に段差が生じているサインであり、何年もその状態が続いていると、銀歯の中で虫歯が進んでいる可能性が高いといえます。

上記の参考事例は、いつも銀歯の周りから血が出ることをお悩みに来院された患者様です。全体的にプラーク(磨き残し)の付着が多いことから、セルフケアの改善と、段差が大きい銀歯のやりかえをご提案しました。銀歯をはずすと、歯と歯の間に多量のプラークが残っており、歯茎の腫れや出血も顕著な状態でした。虫歯を取り除き歯を整えて仮歯を装着し、歯肉の炎症が消失したことを確認後、セラミッククラウンで覆う形で修復しました。

詰め物や被せ物の縁が黒くなっている

銀歯の中の虫歯を患者様ご自身で最も確認しやすいのが、「銀歯のフチが黒くなっている」という状態です。銀歯の中の虫歯は基本的には黒い色をしているため、特に下顎の歯では鏡で見てもわかりやすいといえます。特に、装着から数年が経過し、初めの頃は問題なかったが徐々に黒くなっている場合、歯の内部で虫歯が進んでいる可能性があります。

銀歯の下の虫歯を放置するリスク

銀歯の下に虫歯が隠れていると判明しても、痛みの症状がなければ、なかなか治療をする決心がつかないことがあるかもしれません。しかし、銀歯の下の虫歯を放置することは、歯にとっては良い選択肢とはいえません。ここでは、虫歯を放置するリスクについてご説明します。

虫歯が神経まで達してからでは遅い

虫歯になると必ず痛みが出ると思われがちですが、実際には痛みがないまま進行することも多くあります。特に銀歯の下は虫歯が隠れて進みやすく、気づいたときにはすでに神経まで達していたり、場合によっては抜歯が必要なほど深く進行していることもあります。

「痛みが出たら治療します」とおっしゃる方もいますが、虫歯の痛みが出るタイミングは予測できません。そして、痛みが強く出てからでは、麻酔が効きにくく、治療も困難になることがあります。また、初期の虫歯であれば小さな修復治療で済むことが多いのに対し、進行して神経が壊死してしまうと根管治療が必要になってしまいます。

このような理由から、虫歯が見つかった段階で早めに治療を行うことが、歯を長く守るための最も確実な方法といえます。

>>痛みがないのに歯の神経を取らないといけない?痛みがなくても根管治療が必要な理由について解説

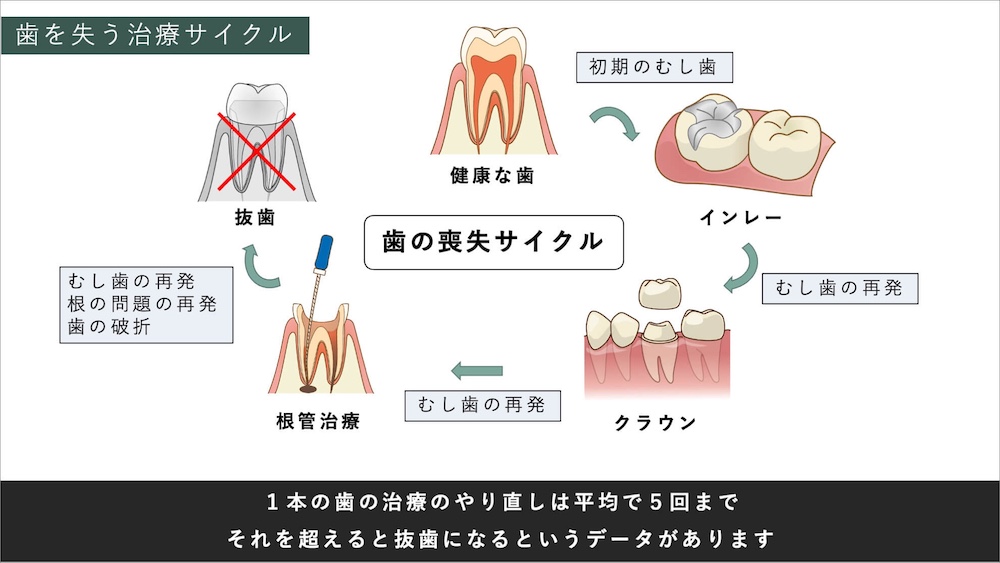

再治療が遅れるほど歯を失うリスクが高まる

歯の内部で進行する虫歯は、時間とともに範囲が広がっていきます。虫歯が深くなるほど健康な歯質は減り、最終的には抜歯へと近づいてしまいます。一度失われた歯は元に戻らないため、できるだけ早い段階で適切に治療することが大切です。

虫歯の治療は、一般的に

インレー(部分的な詰め物) → クラウン(被せ物) → 根管治療

という順に重症化していきます。

治療のたびに歯の一部を削らなければならないため、残る歯の量も少しずつ減っていきます。そして、最終的には深い虫歯の再発や歯の破折によって抜歯に至ることもあります。実際、欧米の研究では、1本の歯は平均して5回ほど治療を繰り返すと抜歯に至るといわれています。

だからこそ、痛みが軽い段階や再発の初期に治療を行うことで、できるだけ多くの歯質を残し、歯の寿命を延ばすことが重要です。

銀歯の下の虫歯はどうやって見つける?

銀歯の下の虫歯の見つけ方には、いくつかの方法があります。

ここでは、銀歯の下の虫歯の見つけ方について解説します。

レントゲン画像での確認

銀歯の下の虫歯を見つける最も有効な方法は、レントゲン画像による確認です。レントゲンでは、目視では見えない歯の内部を写すことができるため、特に歯と歯の間や、歯と銀歯の境目の虫歯の検出に有効です。

しかし、先述のように、銀歯に覆われている部分は、X線が透過しないため、レントゲン画像には写りません。そのため、虫歯を見つけるためには、歯と銀歯の境目(最も虫歯の再発リスクが高い部位)をよく観察し、境目から虫歯が進んでいないかどうかを検査します。

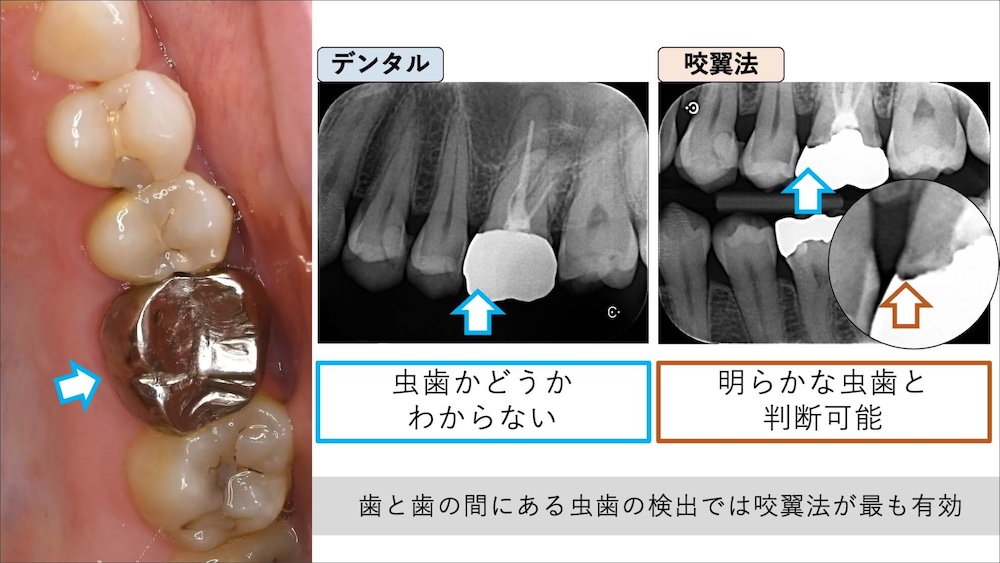

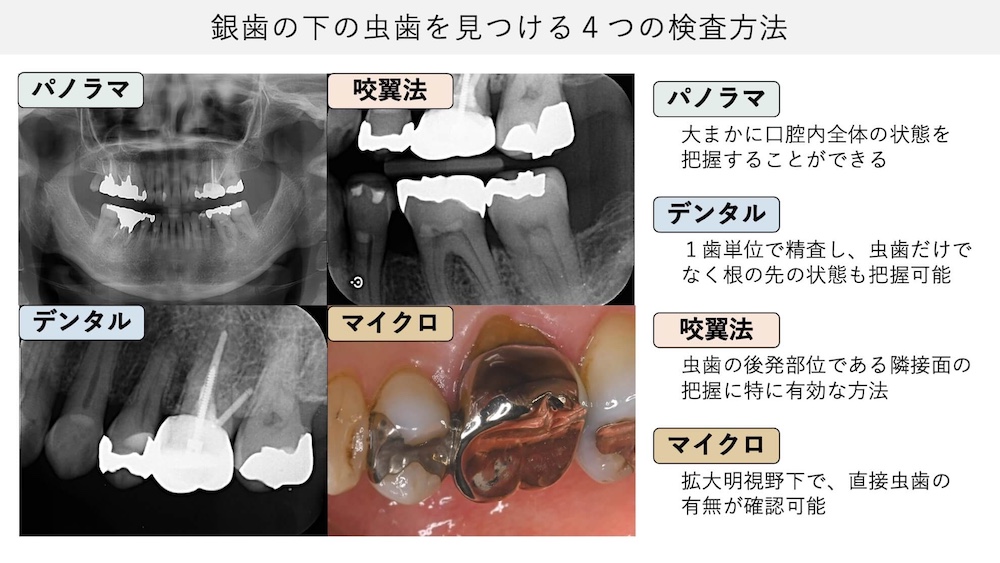

また、臼歯(奥歯)の場合、通常のデンタルX線写真に加え、咬翼法というレントゲン撮影方法を組み合わせることが有効です。咬翼法は、レントゲンの照射角度が歯に垂直方向になるため、歯と歯の間をより鮮明に写すことが可能です。

マイクロスコープでの拡大診断

レントゲン以外で虫歯を見つけるのに有効な方法として、マイクロスコープを使用した拡大診断が挙げられます。

マイクロスコープは、肉眼のおよそ20倍の拡大視野で治療を行うことができる、医療用の顕微鏡です。歯科領域では、精密な根管治療に使用されることが多いですが、隠れた虫歯を見つけることにも非常に役立ちます。

肉眼ではほとんどわからないような微細な虫歯であっても、、マイクロスコープを使用することで目視で確認することができる場合もあります。

当院の虫歯の検査方法について

髙井歯科クリニックでは、レントゲン画像とマイクロスコープでの拡大視野の二つを組み合わせて、虫歯の診断精度を高める検査方法を採用しています。特に、マイクロスコープを導入している歯科医院は近年増加しているものの、日常の診療で使いこなせている歯科医院は決して多くはありません。また、レントゲン画像も、通常のレントゲン写真に加えて咬翼法という撮影方法も合わせることで、より診断精度を高める取り組みを行っています。

治療の流れ:銀歯を外して内部を確認することが第一歩

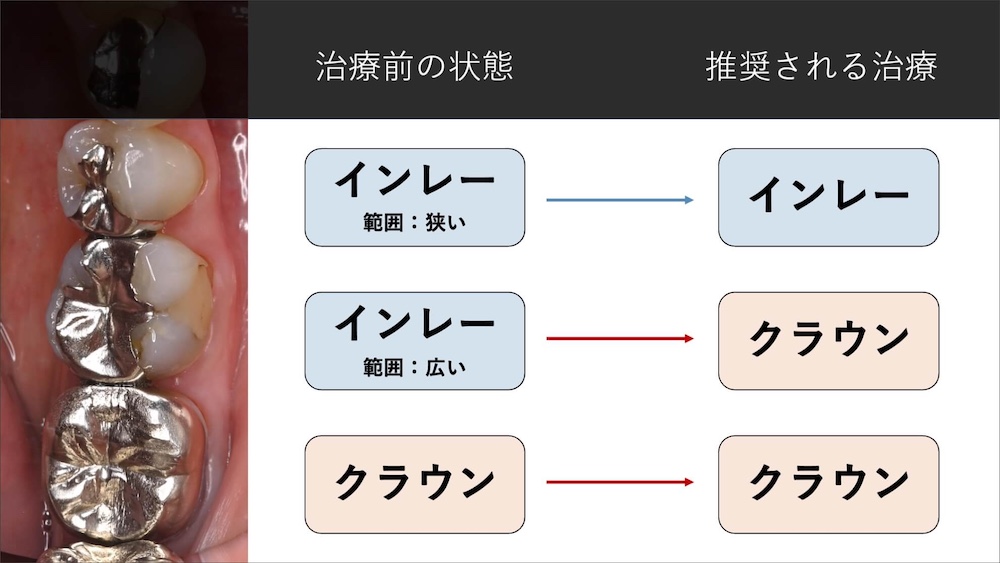

ここからは、実際の銀歯の治療の流れを解説します。元々クラウン(歯の全周を覆うかぶせもの)が装着されている場合、必然的に再治療の方法もクラウンとなります。

しかし、インレーが装着している歯で虫歯が再発した場合には、残っている歯の量(残存歯質量)や虫歯の位置によって、再度インレーで治療が可能な場合と、クラウンで覆った方が歯の寿命を伸ばせる場合があります。

⚠️ここでは、クラウンとインレーについて、それぞれの治療の流れを解説します。ただし、クラウンやインレーであっても、その材料によってベストな治療の流れは異なります。

そこで一例として、髙井歯科クリニックで採用している方法(クラウンはジルコニアクラウン、インレーはe-maxインレー)に沿って、治療の流れをご紹介しています。しかし、歯科医院により機材や診療環境は異なり、また歯科医師の治療に対する考え方も異なります。

そのため、下記は一例であり、下記以外の方法が誤りである・劣っているというわけではありません。あらかじめご了承ください。

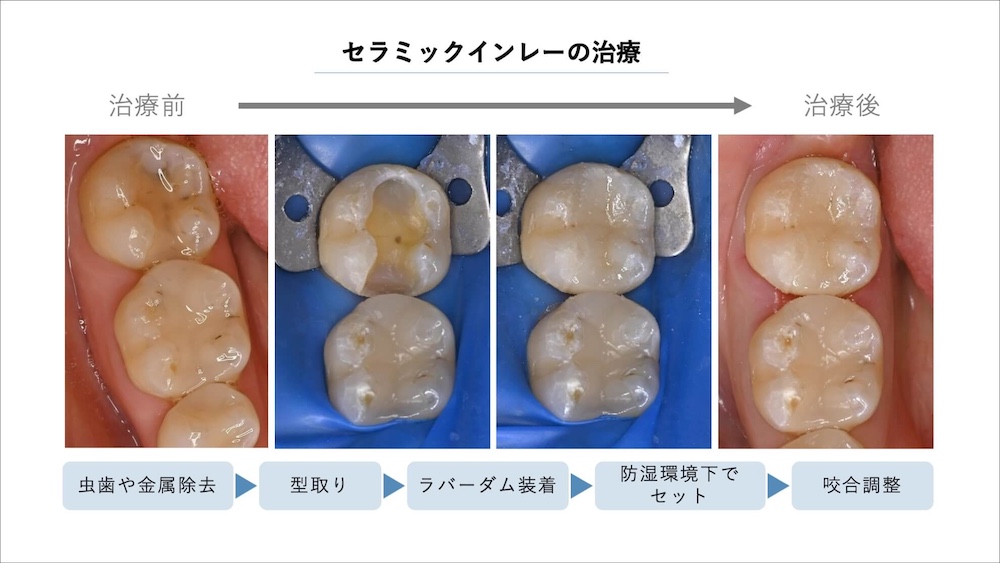

詰め物(インレー)で治療する場合

インレーで治療をする場合、材料はセラミックの中でもe-maxというガラスセラミック系の材料を使用します。

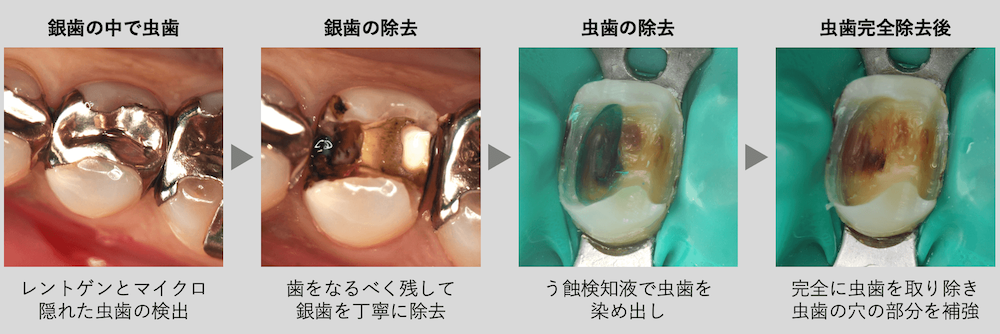

①古い銀歯を丁寧に除去

まずは古い銀歯を取り除きます。金属は回転切削器具(タービン)で切削しながら、歯を削る量を最小限に抑えて除去します。

⚠️金属の切削片は、切削時に常にバキュームで吸引しているため、体に害はありません。しかし、治療中の金属の切削片を極力体内に取り込みたくないというご希望がある場合、ラバーダムを装着した状態で銀歯を除去することが可能です。(ラバーダム下での金属除去費用として33,000円を頂戴いたします)

②内部の虫歯を取り除き、神経を保護

銀歯を取り除いた後は、虫歯を完全に除去します。虫歯の除去は、回転切削器具や手用のスプーンエキスカベータを使用します。

虫歯の取り残しは、その後の再発だけでなくセラミックの接着を阻害する要因にもなるため、う蝕検知液で虫歯を染め出して徹底的に除去します。

そして、大きく穴が空いた窩洞部分はレジンで封鎖・補強し(裏層処置)、外部からの刺激が歯髄に伝わることを防ぎます。

⚠️一般的に、歯の黒い部分はすべて虫歯と思われていますが、実はそうではありません。歯の変色は、虫歯の指標としては信頼性は低いと言われています。

上記写真の右(虫歯完全除去後)の中央部分は、黒い部分が残っていますが、虫歯ではなく、「虫歯の影響で色素が沈着している部分」といえます。

日本歯科保存学会のう蝕治療のガイドラインでも、「黒い部分が虫歯とはいえない」「色素沈着している部位をすべて取り除くことはオーバートリートメント(不要な治療・過剰な切削)」と明記されています。

虫歯かどうかの一番信頼性の高い指標は、硬い器具で触った時の硬さであると言われており、歯質の色調に関係なく、しっかりと硬い歯質は健康な歯質であるため残すべきであるといえます。

③シリコン材料による精密な型取り

インレーの場合、型取りにはシリコンを使用した粘土状の材料を使用します。

後述するクラウンではデジタルによる光学スキャンで精密なセラミック修復が可能ですが、インレーの場合は窩洞形態とセラミックの作製工程から、現時点では従来の方法が優れているといえます。

④完成したセラミックをラバーダム防湿下で接着

セラミック、特にe-maxのインレーの場合、最も重要となる工程が”接着”です。この接着がしっかりと行えるかどうかで、インレーの予後が大きく異なります。e-maxの接着力に大きく影響するのが、防湿、すなわちしっかりと乾燥した状態で装着できるかどうかです。

一般的な簡易防湿は、ロールワッテとよばれる綿を歯の周囲に置き、エアーを当てて歯を乾燥させます。通常の修復材料であればこれでも問題ありませんが、接着力が必要なe-maxの場合、完全に防湿するために、ラバーダムの装着が望ましいといえます。

また、Zoo(ズー)という防湿器具もありますが、ラバーダムに比べると防湿力が劣り(同等という意見もあります)、セラミックインレーの装着時にはラバーダムによる防湿環境が最も望ましいといえます。

被せ物(クラウン)で治療する場合

クラウンで治療をする場合、材料はセラミックの中でもジルコニアという高強度のセラミック材料を使用します。

①古い銀歯と中で広がっている虫歯を完全に除去

インレーと同様に、まずは古い銀歯と歯の中で広がっている虫歯を完全に取り除きます。

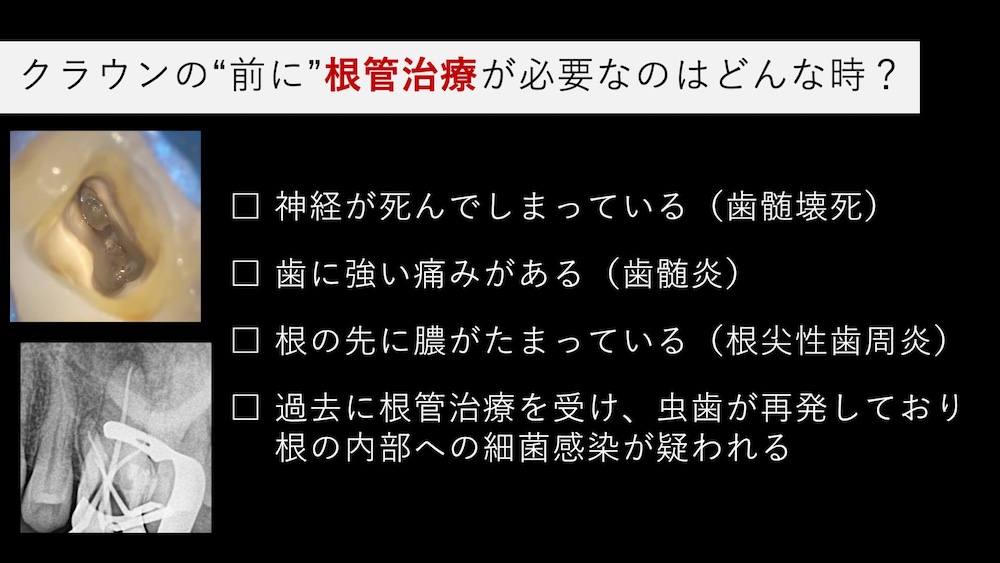

②必要に応じて根管治療を実施

すでに神経が死んでしまっている場合や、虫歯が大きく痛みが強い場合、そして根の先に膿がたまっている場合など、歯の神経の問題が起こっている場合、クラウンの治療の前に根管治療を行う必要があります。

また、過去に根管治療を受けており根の先に膿がなくても、内部で虫歯が進んでいる場合、根管内には細菌感染が広がっている状態といえます。その状態で再根管治療を行わずにクラウンをかぶせてしまうと、数年が経過した際に根の先の膿(根尖性歯周炎)を発症するリスクがあるといえます。

根管治療後は、根の問題がしっかりと解決したかどうかの判断に時間を要するため、およそ6ヶ月は経過観察となります。

根管治療については以下をご覧ください。

③歯の形を整える(支台歯形成)

虫歯を取り除いた状態から、歯をクラウンの形に整えることを支台歯形成といいます。

支台歯形成は、クラウンを装着するために歯を理想的な形に削って整える工程ですが、最も歯科医師の技術が影響する作業ともいえます。歯の形が不適切な場合や段差、ガタつきが大きい場合、完成したクラウンの維持力や適合に大きく影響します。

④仮歯を作製し装着する

歯を整えた後はセラミックの型取りとなりますが、完成までの間に装着する仮歯を作製します。前歯か奥歯かで作り方は異なりますが、いずれであっても材料はレジンによる一時的な歯となります。

仮歯の目的は、清掃しやすい状態を作り歯茎の炎症を抑えることや、神経が生きている場合は外部からの刺激の遮断、そして前歯の場合は最終補綴(セラミック)の形態の指標として使用します。

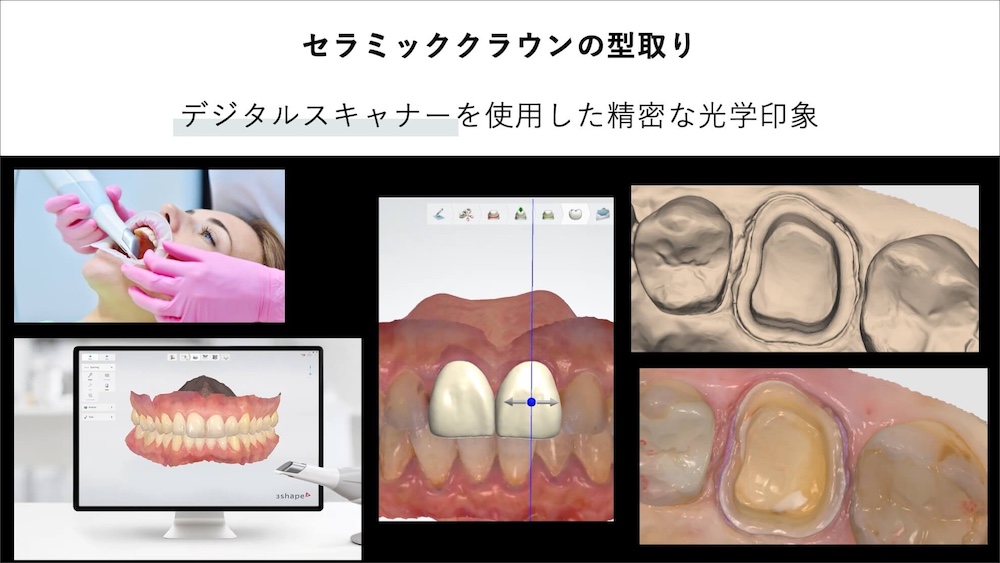

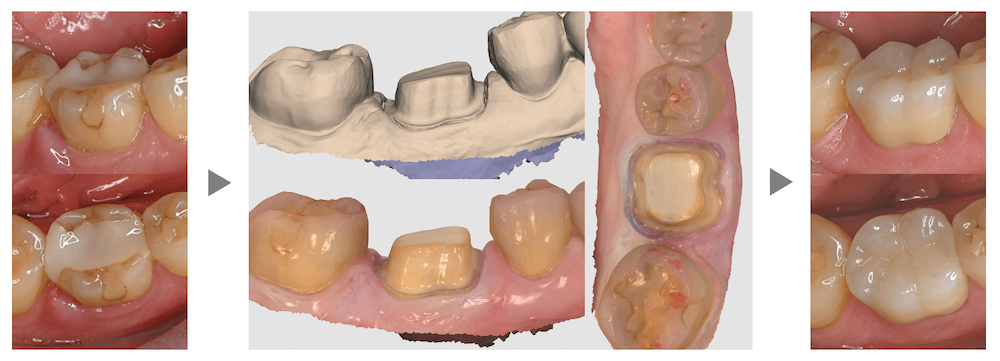

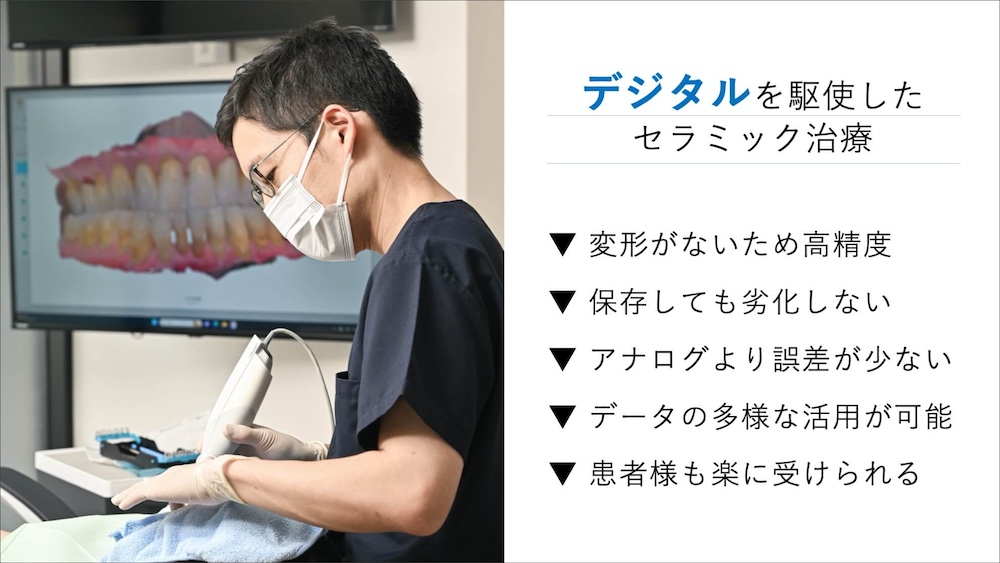

⑤デジタルスキャナーによる精密な光学印象

これまでの歯科治療では、粘土状の材料を歯に圧接して石膏模型を作製し、模型上でセラミッククラウンを作製してきました。しかし、現代ではデジタル機器が進歩し、粘土状の材料を使用せず、歯の形をデータで読み取る光学スキャナーを使用し、より精密な治療が可能となりました。

髙井歯科クリニックでは、最先端の光学スキャナーである3 shape社(デンマーク)のTRIOSという口腔内スキャナーを使用し、型取りを行います。これにより、データ上で型取りを完結させることができます。

また、スキャナーを使用することで、従来の粘土状の型取りが不要になります。これによって、これまでの型取りは気持ち悪くて苦手だったという患者様でも、非常に楽に治療を受けることができます。

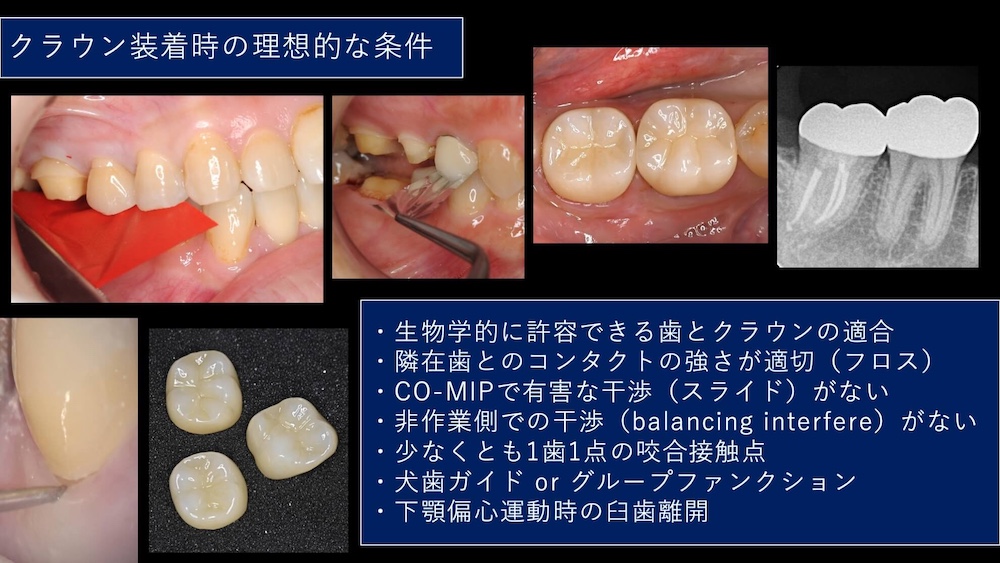

⑥完成したセラミッククラウンを調整

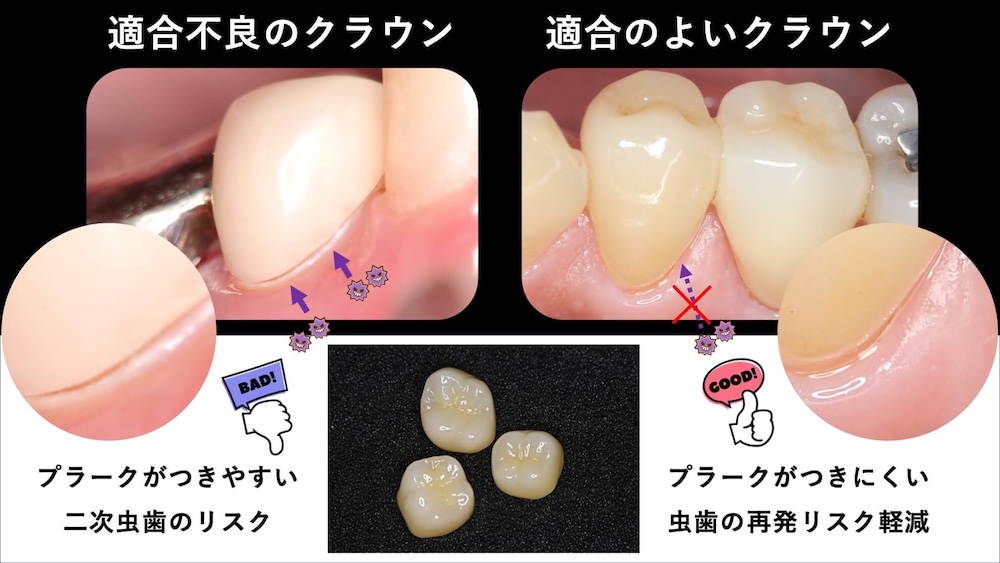

完成したセラミッククラウンを、患者様の口腔内で微調整し装着します。クラウンにおいては、この時の調整が非常に重要となります。

具体的な要件を簡潔にまとめると以下のようになります。

- ・隣の歯との間にフロスが丁度通る

- ・プラークがたまりやすいような隙間や段差がない

- ・前後左右に顎を動かした時に引っかかる接触(干渉)がない

このような理想的な条件を達成することで、将来的に二次的な虫歯の再発だけでなく、クラウンの脱離や破折などを防ぎ、できる歯を限り長持ちさせることにつながります。

しかし、これらは単にチェアサイドで調整するだけでは達成できません。セラミッククラウンを作る歯科技工士も共通認識をもち、それを達成する高い技術が必要です。

髙井歯科クリニックでは、日本におけるデジタルデンティストリーの第一人者である辻貴裕氏と連携し、セラミック治療を行っています。

単に見た目だけでなく、精度と精密さにこだわることで、虫歯の再発を防ぎ、快適に長く使えるセラミッククラウンを提供しています。

⑦クラウンを装着

調整したクラウンを装着し、治療は完了です。ジルコニアはe-maxとは異なる装着方法が推奨されているため、e-maxのようにラバーダムを装着して防湿環境を作る必要はありません。簡易防湿下での装着で十分な維持力の獲得が可能です。セメントの残留がないかしっかりと確認し、治療は完了です。

虫歯の再発を防ぐために:セラミックの適合と精密接着の重要性

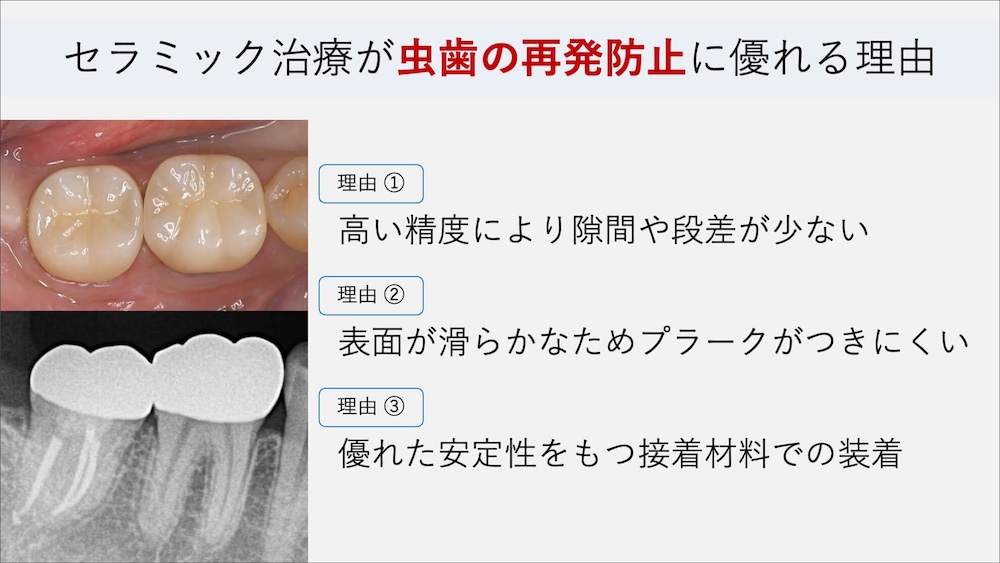

セラミック治療は、虫歯の再発を防ぐという点で優れた治療であるといえます。特に重要な点は、「自由診療による高い適合精度」と「材料そのものの優位性」そして「歯との強固な接着」です。

また、治療介入する前段階として、「インレーにすべきかクラウンにすべきか」という適応症例の見極めも、歯の長期予後に影響する要因といえます。

デジタル型取りによる「隙間の少なさ」

セラミッククラウンを作製する場合、光学スキャンによるデジタル治療は、従来の方法と比べてエラーが少ないと報告されています。通常の型取り材料は、わずかにひずみや変形が生じるリスクがありますが、データはひずみがほとんどなく、変形もしないからです。

精密に作製されたセラミックは、高い適合精度によって歯との間の隙間や段差を最小限におさえることができます。

これにより、セラミックと歯の間からの細菌の侵入やプラークの停滞を防ぎ、長期間にわたって虫歯の再発を防ぐことが可能になります。

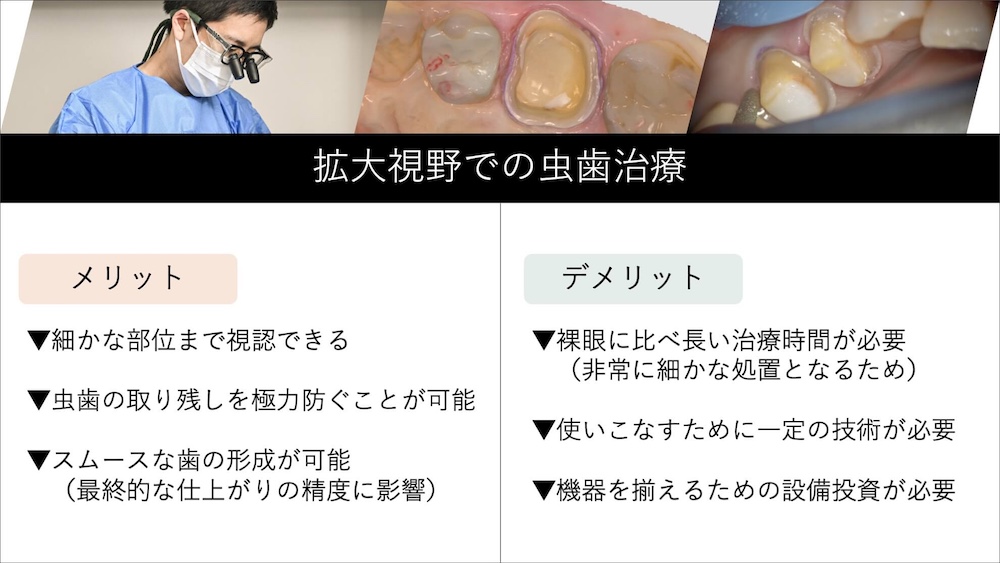

拡大鏡やマイクロスコープを使用した精密な虫歯治療

虫歯治療を精密に行い、再発を防ぐためには、拡大視野での治療が欠かせません。歯は非常に小さく、形も複雑なため、肉眼だけではどうしても限界があります。

そのため当院では、高性能な拡大鏡(ルーペ)やマイクロスコープを常に使用し、虫歯の取り残しを防ぎながら、滑らかで精密な歯の形成を行っています。拡大視野での治療は、わずかな段差や不適合も正確に確認できる反面、肉眼での治療に比べて1回の治療時間が長く(約1時間程度)かかるというデメリットもあります。また、マイクロスコープを正確に使いこなすには、豊富な経験と高い技術が求められます。

それでも、髙井歯科クリニックではすべてのインレーやクラウンの治療を拡大視野下で行うことを徹底しています。時間をかけて丁寧に、そして正確に治療を行うことこそが、歯を長く守るための最善の方法と考えているからです。

インレーとクラウン|どちらがよいかの見極め

銀歯のインレーの下で虫歯が再発した場合、再治療の選択肢として、「再度インレーで可能か」「クラウンにすべきか」の判断が求められます。患者様としては、できるだけ歯を削らないインレーを希望されるのは、当然のことだと思います。しかしその一方で、適応症例を見極めないと、インレーは将来的に問題が起こる可能性があります。

修復物単体ではなく歯全体で見ると、広範囲の(特に手前と奥の両面にわたる)インレーの場合、噛む力がかかると歯を分離する”くさび”のような力がかかり、強度が低下すると言われています。

つまり、修復範囲が広い場合、クラウンで覆った方が、将来的な歯の破折などの問題を防ぐことができ、歯が長持ちする可能性が高いといえます。

上記のような場合、左上4番は十分に歯質が残っており、修復範囲も狭いことからインレーの適応といえます。

一方で、左上5〜7番については、すでに広範囲に修復治療が行われています。

このままインレーによる同じ形態で修復することも物理的には可能ですが、将来的な歯の破折のリスクなども考慮すると、クラウンでの治療を行うことが推奨されます。

髙井歯科クリニックの考え方:再治療を繰り返させない治療

髙井歯科クリニックでは、銀歯の下に虫歯が見つかった場合などの再治療に際し、「再発を防ぎ、歯を長く残すこと」を最も重視しています。そのために、次の3つの方針を大切にしています。

- 歯の健康と再発防止を第一に考え、精密なセラミック治療を行うこと

- 症例を見極め、長期的に安定する治療方法をご提案すること

- 必要に応じて、歯を支える根管治療を精密に行うこと

これらはいずれも基本的なことのように思われますが、実際にはすべてを確実に実践できている歯科医院は決して多くありません。

私たちは、一つひとつの工程を丁寧に行い、その積み重ねによって再治療のリスクを最小限に抑え、歯の健康を長く守ることを目指しています。

ご自身の歯をできるだけ長く守りたい方は一度検査にお越しください

銀歯は見た目には問題がなくても、内部で虫歯が再発していることが少なくありません。痛みなどの自覚症状がない場合でも、気づかないうちに進行しているケースがあります。

髙井歯科クリニックでは、拡大鏡やCTを用いた精密な検査で、銀歯の下の状態を丁寧に確認しています。

「今の歯をできるだけ長く残したい」とお考えの方は、ぜひ一度、歯の状態の精密検査にお越しください。

まとめ:銀歯の下の虫歯は「気づいたときには進行している」

見た目に問題がなくても、銀歯の下では静かに虫歯が進行していることがあります。痛みや違和感が出るころには、すでに神経まで達していることも少なくありません。

しかし、早い段階で発見できれば、歯を削る量を最小限に抑え、神経や歯を守ることができます。そのためにも、数年以上経過している銀歯がある方は、一度、歯の状態を精密に確認しておくことをおすすめします。

髙井歯科クリニックでは、マイクロスコープ・CT・精密治療技術を活用し、「再発を防ぎ、歯を長く残す」ことを目的とした治療を行っています。精密な検査と適切な治療の積み重ねが、再発を防ぎ、歯の寿命を延ばします。その第一歩として、今の状態を正確に知ることから始めてみてはいかがでしょうか。