銀歯とセラミックならどっちがいい?|再治療リスク・素材の寿命・健康面などから徹底比較

- 2025年10月23日

- むし歯治療

「銀歯とセラミック、どっちがいいのだろう」

虫歯治療の際、多くの方が直面する疑問です。費用や見た目だけでなく、虫歯の再発リスクや健康への影響まで考えると、安易に選ぶことが難しいと感じる方も少なくありません。

たしかに、銀歯は保険が適用され安価に治療が受けられる一方で、二次う蝕や歯茎の黒ずみ、金属アレルギーなどのリスクが指摘されています。セラミックは見た目や適合性に優れるものの、費用や素材ごとの特性に不安を抱かれる方も多いのです。

髙井歯科クリニックでは、マイクロスコープや最新のデジタル技術を駆使した精密診断・精密治療により、再治療や虫歯の再発を防ぐことを重視しています。患者様一人ひとりの歯の状態や生活背景に合わせて、最適な治療をご提案いたします。

本記事では、銀歯とセラミックの違い、寿命や健康面での影響、奥歯と前歯での選び方、そしてやり替えを検討すべきタイミングまで詳しく解説します。治療の選択で迷われている方は、ぜひご参考ください。

銀歯とセラミックの基本的な違い

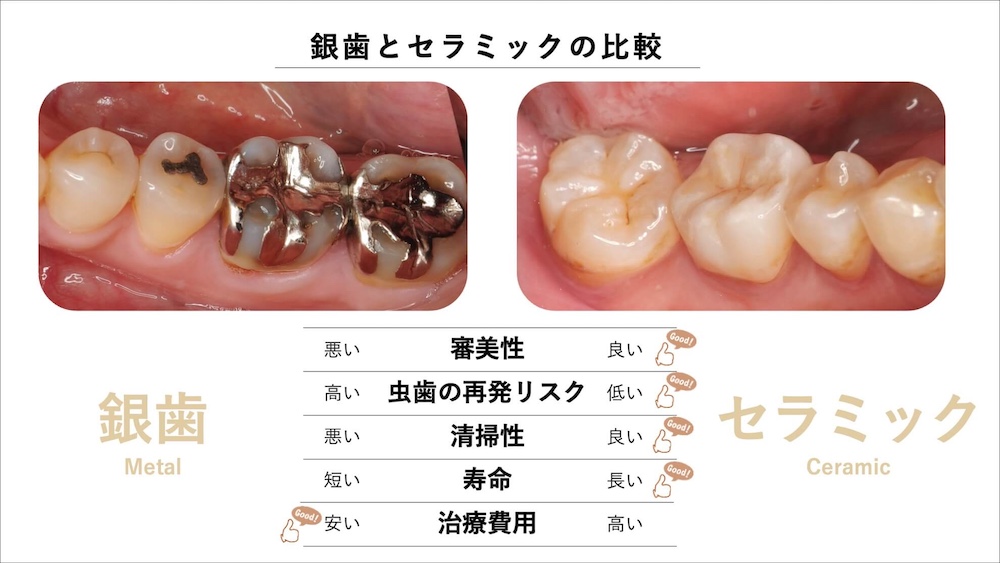

銀歯とセラミックの基本的な違いとして、素材による見た目はもちろんのこと、費用や作製工程、快適性や虫歯の再発率など、様々な項目があげられます。

まず、銀歯とセラミックの基本的な違いを解説します。

銀歯の特徴

銀歯の最も大きな特徴としては、保険適応の材料であることが挙げられます。そのため、患者様が負担する費用は安価であるという利点があります。また、金属であるため材料自体の強度が強いことも、特徴のひとつであるといえます。

一方で、見た目や虫歯の再発リスク、金属アレルギーの発生原因となることなども、銀歯の特徴といえます。

つまり、「安価で受けることができる治療であるものの、費用面以外ではデメリットも多い」といえるでしょう。

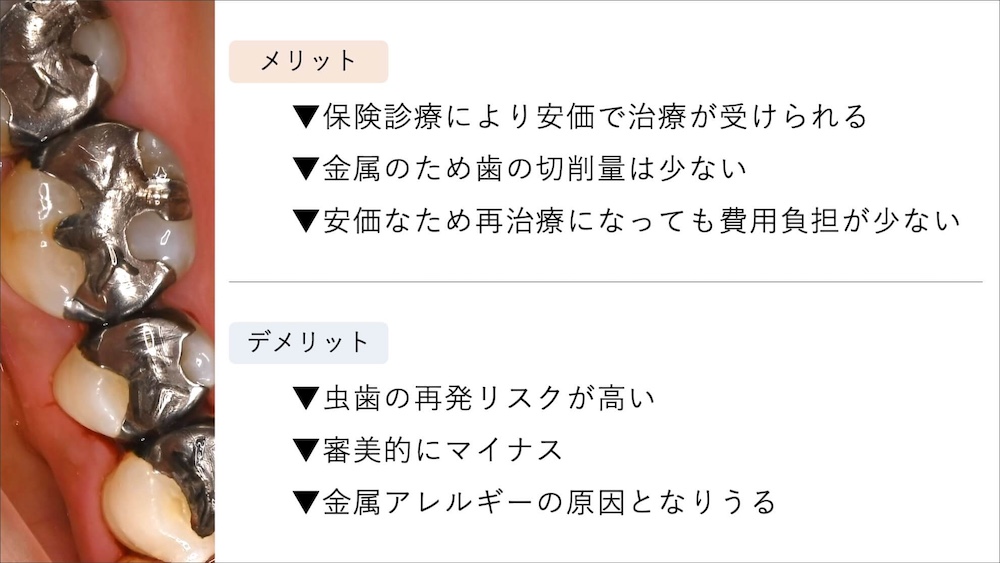

銀歯のメリット

銀歯の一番のメリットは、保険診療で治療が可能な点ではないでしょうか。日本の健康保険制度は、少ない費用負担で医療を受けることができるという大きな利点があります。また、一般的に銀歯は型取りから完成までにかかる期間(歯科技工士の作製期間)が短く、治療期間も比較的短期で終えることができるのも利点です。さらに、金属自体の強度があるため、材料そのものの強さは強く、それに伴い歯を削る量も軽減できるといえます。。

銀歯のデメリット

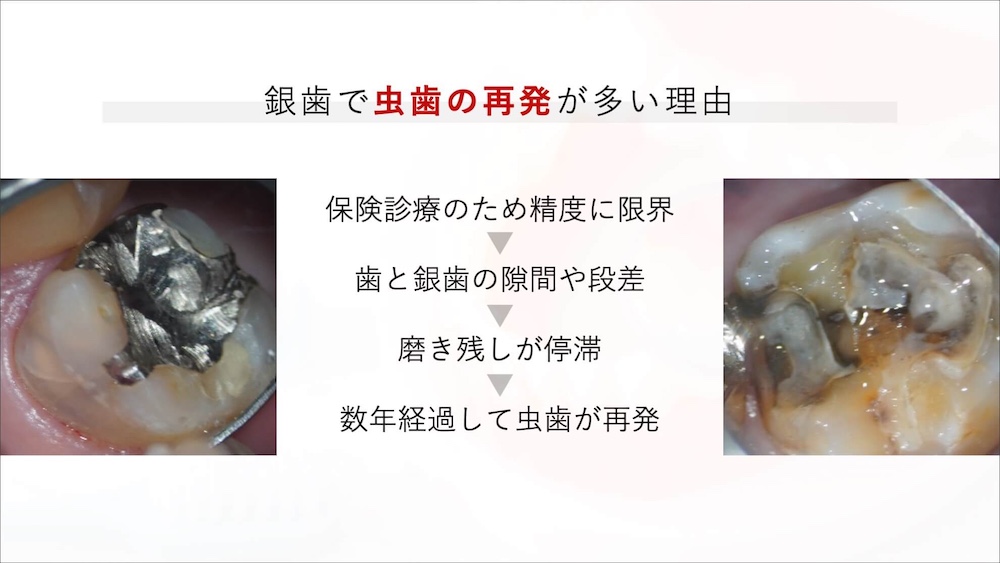

一方で、銀歯には見た目以外にもデメリットが多く存在します。銀歯のデメリットで最も大きいものとして、虫歯の再発リスクが高いことが挙げられます。実際に、日本における虫歯治療の⅔は、過去の銀歯のやり直しであると言われています。

このコラムをご覧の患者様の中にも、「過去に治療を受けた銀歯の下で虫歯が再発していた」「気づかないうちに銀歯の中で虫歯が隠れて進んでいた」という経験がある方も多いのではないでしょうか。

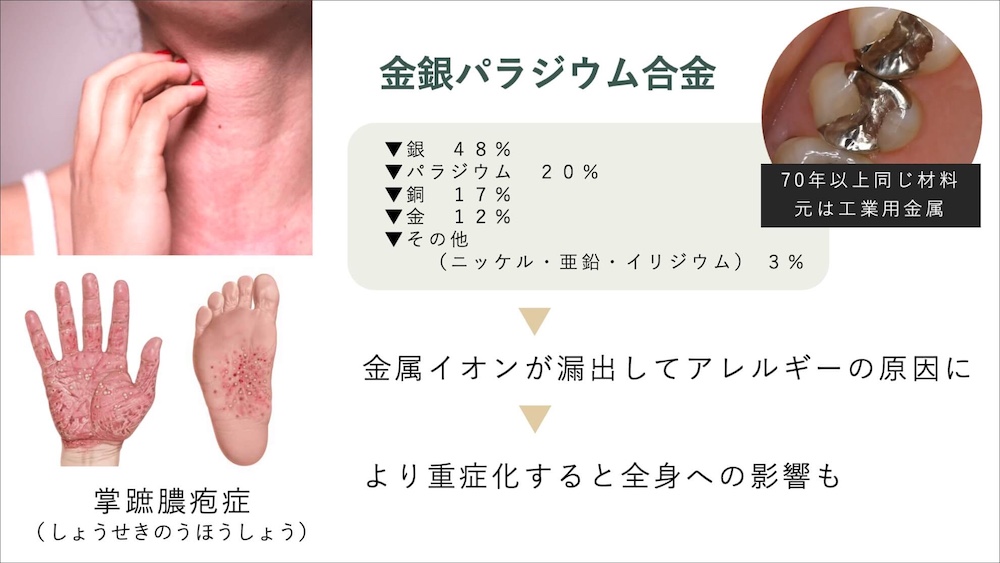

また、銀歯のデメリットは、金属成分が歯に溶け出し、歯や周りの歯茎が黒ずむことや、金属アレルギー(掌蹠膿疱症)の原因になることも報告されています。

これらのデメリットから、保険診療での白い材料(CAD/CAM冠・インレー)も保険で治療可能となり、銀歯が選択される機会は徐々に減少している傾向にあります。

⚠️保険診療で治療可能な白い材料は、セラミックではなくCAD/CAMとよばれるハイブリッドレジン材料です。CAD/CAMは金属を使用しない利点はありますが、強度の低さやプラークのつきやすさなどの点で、デメリットが多い治療であるといえます。

セラミックの特徴

セラミックの一番の特徴は、一般的には「見た目の白さ」と考えられていますが、それ以外にも利点が多く、特に”歯の健康”という点で優れた材料であるといえます。

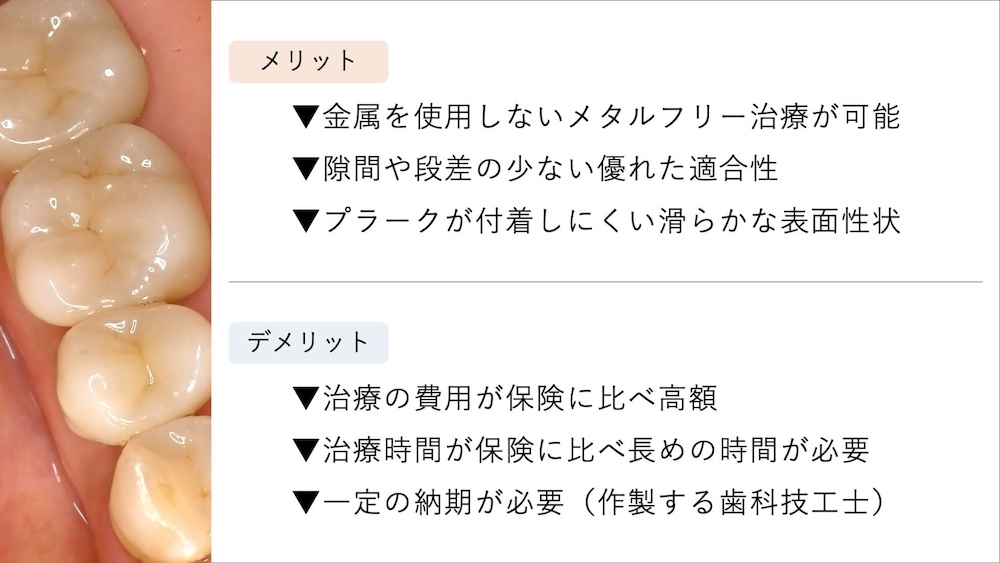

セラミックのメリット

セラミックのメリットとして、大きく以下の3つが挙げられます。

- 見た目も美しい自然な色調

- 自由診療による高い適合精度

- セラミック表面へのプラークの付着のしにくさ

特に”歯の健康”に関係するのが、高い適合精度とセラミック表面へのプラークの付着のしにくさです。セラミック治療は自由診療であるため、歯の削り方から型取り、修復物を作る歯科技工士の作製工程まで、すべてが保険診療のものとは異なります。

この結果、歯にピッタリと適合し、歯と修復物の隙間をできる限り小さくすることが可能です。

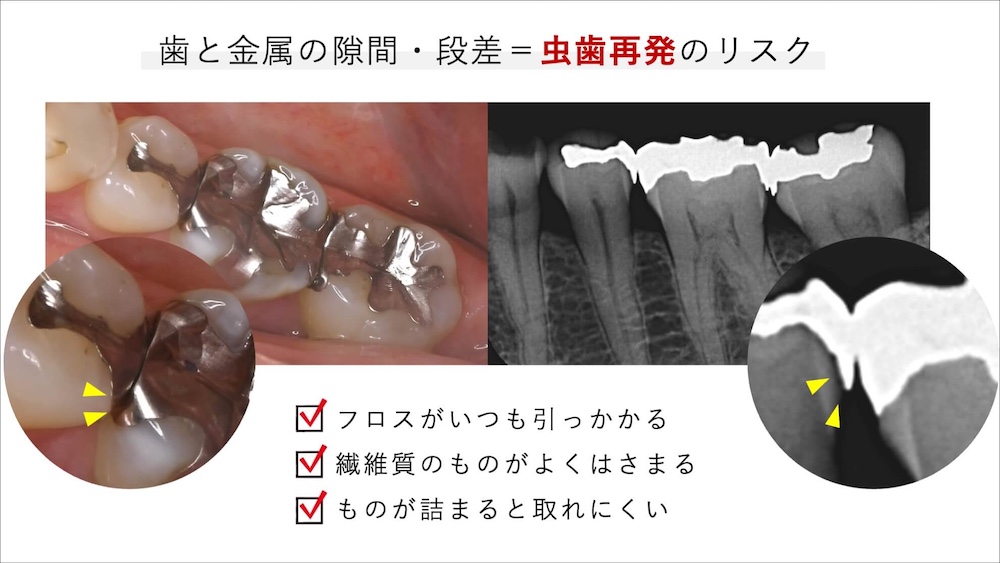

虫歯の再発の一番のリスクは、歯と詰め物・被せ物の隙間や段差が大きく、境目(マージンといいます)の部分にプラークが停滞することです。そのため、できるだけ歯と一体化するような隙間の少ない修復治療は、歯の寿命のためには非常に重要といえます。

また、金属を使用しないことも、全身への健康面でプラスに働きます。特に、金属アレルギーで悩んでおられる患者様にとっては、セラミックへのやり替えは大きな利点があります。さらに、学術的に検証されているわけではありませんが、銀歯をすべて外してセラミックに替えたことで、原因不明の体の不調が治るという声をいただくこともあります(ただし、エビデンスはありません)。

以上のことから、銀歯に比べてセラミックは、患者様ご自身の健康という点で、メリットが多い治療であるといえます。

セラミックのデメリット

セラミックの主なデメリットは、保険が適用されない自由診療であることと、強い衝撃で割れる可能性があることの2点です。

まず、自由診療であるため、費用が高額になりやすい点が挙げられます。

これは、材料そのものの価格に加え、歯科医師が行う「むし歯除去 → 歯の形態修正 → 型取り → 装着」に至るまでの各工程に、保険診療の数倍の時間と精度をかけて行うためです。

さらに、セラミックを製作する歯科技工士の技術料も費用に大きく影響します。保険の銀歯と異なり、セラミックでは1つの補綴物を仕上げるまでに高い技術と手間が必要であり、これが費用差の主な要因となります。

もう一つのデメリットは、強い衝撃による破折リスクです。

セラミックは陶材に近い性質を持つため、歯ぎしりや食いしばりが強い場合には、欠けや割れが起こる可能性があります。また、従来型のセラミック(e-maxなど)では、材料の強度を確保するために一定の厚みが必要で、歯の削除量が金属冠に比べてやや多いこともデメリットといえます。

しかし近年では、高強度ジルコニアなどの新素材が登場し、従来よりも割れにくく、より薄く加工できるようになりました。これにより、セラミックの欠点は徐々に解消されつつあります。

保険で使える白い素材(CAD/CAM冠)について

ここ数年、銀歯によるクラウンやインレーに代わり、保険診療でも白い材料を使った治療が可能となっています。これを、CAD/CAM冠・インレー(キャドキャムかん・インレー)といいます。

保険診療で白い材料が使用できるようになった背景としては、銀歯のデメリットが周知されてきたことや、金属価格の高騰に対して国が定める保険診療の点数(治療費用)が対応できなくなってきたことが挙げられます。

患者様にとっては、保険の白い材料は利点が多いように思えますが、実はあまり知られていない(あまり歯科医院では説明されない)デメリットがあります。

CAD/CAM冠の一番のデメリットは、強度が低く、破折や脱離が非常に多いことです。脱離のリスクは金属あるいはセラミックのおよそ8倍との報告があります。

また、強度を保つために厚みが必要なため、歯の切削量が多いことや、表面が塑像である(セラミックに比べざらつきがある)ため、材料自体にプラークがつきやすいのも特徴です。

さらに、同じ保険診療内でも銀歯と作製工程が異なり、一般的には歯との隙間ができやすいともいわれています。

以上のことから、CAD/CAM冠は保険診療でも白い見た目が得られるものの、一方で”虫歯の再発リスクが非常に高い”材料であるといえます。虫歯の再発・歯の健康という点では銀歯以上にリスクが高く、選択する際には十分検討すべきであるといえます。

虫歯の再発リスクで銀歯とセラミックを比較

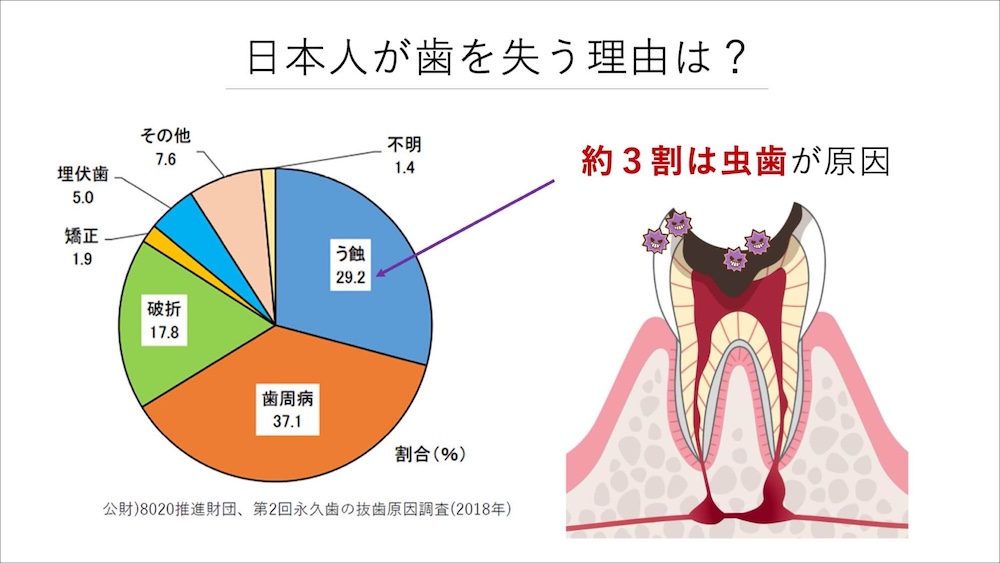

歯を健康で長持ちさせるためには、虫歯を防ぐことが最も重要な対策のひとつです。

虫歯と並んで歯を失う原因として多い歯周病は、好発年齢が40〜50代以降である一方で、虫歯は10代20代でも容易に進行します。また、虫歯になった部位は詰め物や被せ物で治療をしますが、一度虫歯で失われたご自身の歯そのものは回復することはありません。

そのため、できるだけ虫歯にならないようにすることと、虫歯になってしまったら再発しないように精密な治療を受けることが、歯を失わないようにするためには非常に重要であるといえます。

銀歯は二次う蝕が起こりやすい

残念ながら、銀歯はセラミックと比較すると、二次う蝕(虫歯の再発)が起こりやすいといえます。その理由は、大きく2つにわけることができます。

銀歯の二次う蝕の原因:①歯との隙間が生じやすい

銀歯で二次う蝕ができやすい最も大きな原因として、銀歯と歯の隙間や段差が挙げられます。歯と被せ物・詰め物の境目がどこまで少なくピッタリと合うかは、以下の2点に大きく左右されます。

- どれだけ丁寧に歯の形を整えて正確な型取りができるか?

- 歯を作る歯科技工士がどれだけ精密に作製できるか?

これは、日本における保険診療の制度とも関連しています。

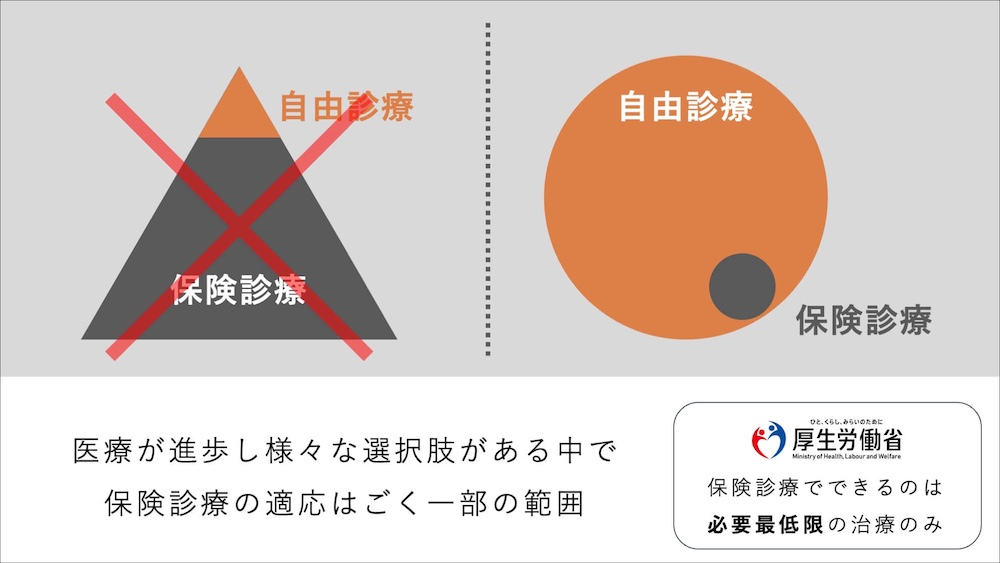

歯科医院で治療を受ける際に保険診療を選択する場合、実は、使用できる材料や治療工程、型取りの方法など、すべて国が細かく規定しています。保険診療はそのルールに則った治療しか受けることができません。

また、厚生労働省は、「保険診療は必要最低限の治療にとどめるように」「快適性や長期的な健康を求める治療は保険適応外で自由診療の範疇」と述べています。

もちろん、保険診療が悪いわけでは決してありませんが、「歯にとって最適でベストな処置か」と問われると、やや疑問が残ります。なぜなら、医療は10年単位でも大きな進歩がある一方で、保険診療の診療ルール(材料や治療工程)は50年以上大きく変わっていないからです。

また、銀歯を作る歯科技工士にとっても、保険診療の銀歯は単価が低いために、どうしても1本の歯のために丁寧に時間を割いて作製することが難しいという現状があります。大規模な歯科技工所では、工場のように各工程を別の担当者が、流れ作業で効率的に作製を行っています。

以上のことから、コンマ数ミリの精度が要求される歯科治療において、保険診療の銀歯では段差や隙間が生じやすくなるといえます。

⚠️専門的解説

銀歯=必ず隙間や段差ができるというわけではありません。半世紀ほど前までは、先進国でも精度の高い治療といえばゴールド(金合金)による修復治療でした(日本の保険診療は金銀パラジウム合金という別の合金)。つまり、段差や隙間は材料そのものの問題ではなく、1本の歯にどこまで丁寧で質の高い治療を行えるかの差であるといえます。

たとえ銀歯であっても、全く段差や隙間がない適合のよい修復物であれば、必ずしも虫歯のリスクになるとはいえません。しかし、日本の保険診療の範囲内で高い精度を達成することは、現実的には難しいといえるでしょう。

銀歯の二次う蝕の原因:②金属にプラークがつきやすい

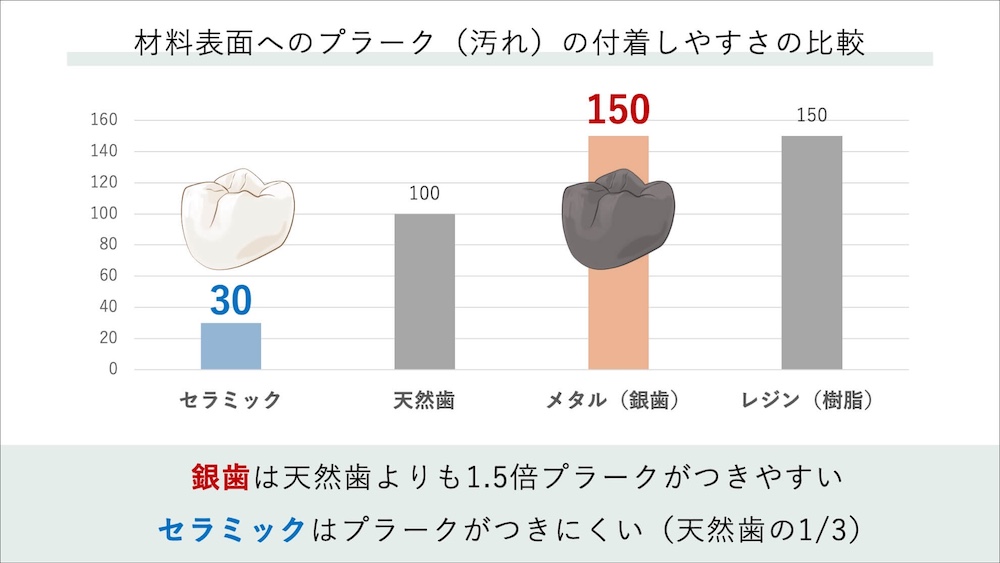

銀歯の表面には、天然歯よりもプラークがつきやすいことが報告されています。これは、表面がツルッとしているか、ざらざらしているかの違いです。

歯の表面はエナメル質という硬い構造で覆われていますが、金属はたとえしっかりと研磨したとしても、天然歯のおよそ1.5倍プラークが付着しやすいことが報告されています。

そのため、同じお口の中であっても、金属には汚れがつきやすく、その結果として虫歯になるリスクが高いといえます。

セラミックは適合性が高く再発を防ぎやすい

一方でセラミックは、顕微鏡レベルで見ると表面の凹凸が少なく、スムースでツルッとした表面性をもつことが特徴です。そのため、天然の歯以上に歯の表面にプラークが付着しにくく、金属と比較した場合では5倍のプラーク付着量の差があることも報告されています。

つまり、銀歯とセラミック材料への磨き残しの付着のしやすさを比較すると、セラミックはプラークがつきにくいといえます。

また、型取りの方法や歯科技工士の作製工程は、保険診療の銀歯と自由診療のセラミックでは全く異なります。その結果、適合性が高く、隙間ができにくい修復治療が可能となり、虫歯の再発リスクを軽減できるといえます。

健康面・金属アレルギーで銀歯とセラミックを比較

銀歯とセラミックでは、虫歯の再発だけではなく、健康面・金属アレルギーの面でもその影響が異なります。

銀歯によるアレルギーや見た目のリスク

銀歯の見た目が気になるという患者様も多いのではないでしょうか。

銀歯の一番のデメリットである金属色は、現代ではあまりよい印象を与えることはありません。銀歯によって歯そのものや周囲の歯茎にも金属色が浸透し、黒ずんだ色になることもあります。

現在は保険診療で白い材料(CAD/CAM冠・インレー)を選択することも可能ですが、やはりデメリットもある治療といえます。

また、銀歯はアレルギー反応を引き起こすことが報告されています。

特に、銀歯のパラジウムやニッケルなどの成分が、金属アレルギーの原因となり、重症化すると掌蹠膿疱症という病気の原因のひとつにもなりえます。銀歯を装着すると必ずしも問題が起こるというわけではありませんが、体調不良や全身への悪影響など、健康という面でもあまり推奨されないといえるでしょう。

セラミックはメタルフリーなので安心

一方でセラミックは、食器や陶器と同じように金属を一切含まない陶材に近い素材で作られています。そのため、金属アレルギーのような身体への悪影響はありません。金属が入っていないため、体の中でイオンとして溶け出すことがなく、アレルギー反応を起こさないのです。口腔内は、常に湿潤環境かつ咬合力がかかる過酷な環境であり、一度装着すると常に身体への影響が生じます。お口の中に装着するものだからこそ、アレルギーや全身への影響が少ないという安心感は大きなメリットであるといえます。

費用と耐久性、寿命で銀歯とセラミックを比較

費用と耐久性も、治療方法を比較する患者様にとって重要な項目といえます。特に、セラミックは自由診療であるため、「セラミックの寿命は?」「何年もつのか?」というご質問もよくいただきます。ここでは、銀歯とセラミックの費用と耐久性について解説します。

銀歯の費用

銀歯が選ばれる一番の理由は、その費用面の安さではないでしょうか。銀歯は保険診療であり、治療費用のうち70%を市町村あるいは企業や組合が、残り30%を患者様ご本人が負担します(負担割合は患者様により異なります)。そのため、患者様は銀歯のクラウンであれば概ね5,000円程度、インレーであれば2,000円程度の負担で治療を受けることができます。

セラミックの費用

一方で、セラミックは自由診療となるため、費用は保険診療と比べ高額です。また、保険診療は治療費用は国が設定しているためどの歯科医院でも同じですが、自由診療は歯科医院ごとに費用の設定が異なります。一般的に、セラミッククラウンの場合は10〜15万円程度、セラミックインレーの場合は5〜10万円程度であることが多いものの、医院によってそれ以上の場合もあれば、以下の場合もあります。

銀歯とセラミックの寿命(耐久性)の比較

単純に、材料そのものの耐久性という点では、銀歯もセラミックも差はありません(どちらも耐久性は高い)。しかし、治療をしたクラウンやインレーをやり替えなければならない理由の多くは、虫歯の再発による再治療、あるいは脱離であるといわれています。

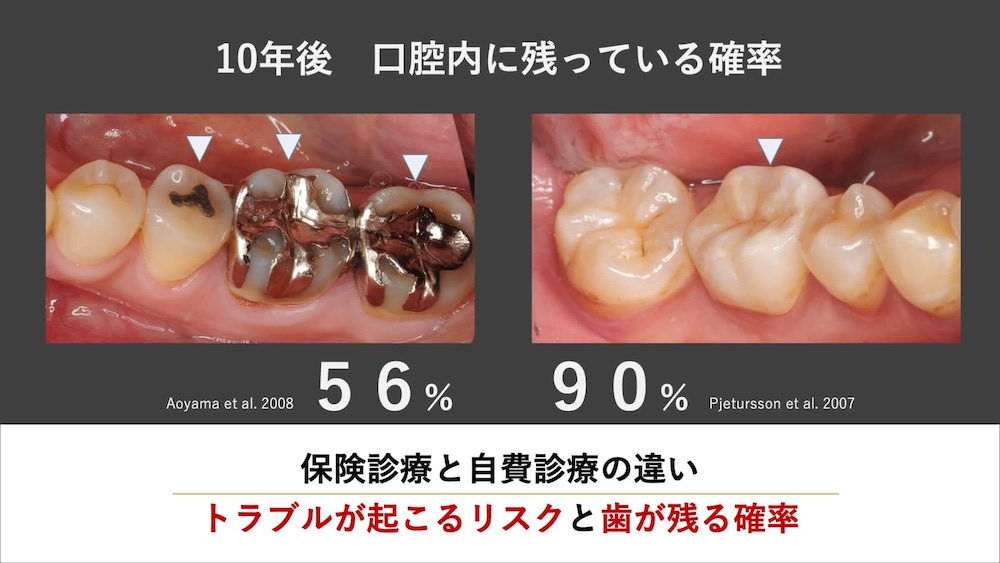

歯科医療の領域では、「生存率」という指標で多くの研究が行われています。これは、「治療をした歯や修復物が口の中に残っている(生存している)確率」です。一般的にご質問いただく寿命と近い指標ですが、結果は以下のように報告されています。

銀歯は日本独自の治療方法なので、研究も日本のものですが、セラミックは世界的に主流であるため多くのデータが集まっています。

単純比較はできませんが、以下のように結論づけることができます。

- ▼銀歯が10年もつ確率は約50%。およそ半数は、10年以内に虫歯の再発などで再治療が必要になる。

- ▼セラミックは、90%は10年後もそのまま口腔内に残っている。

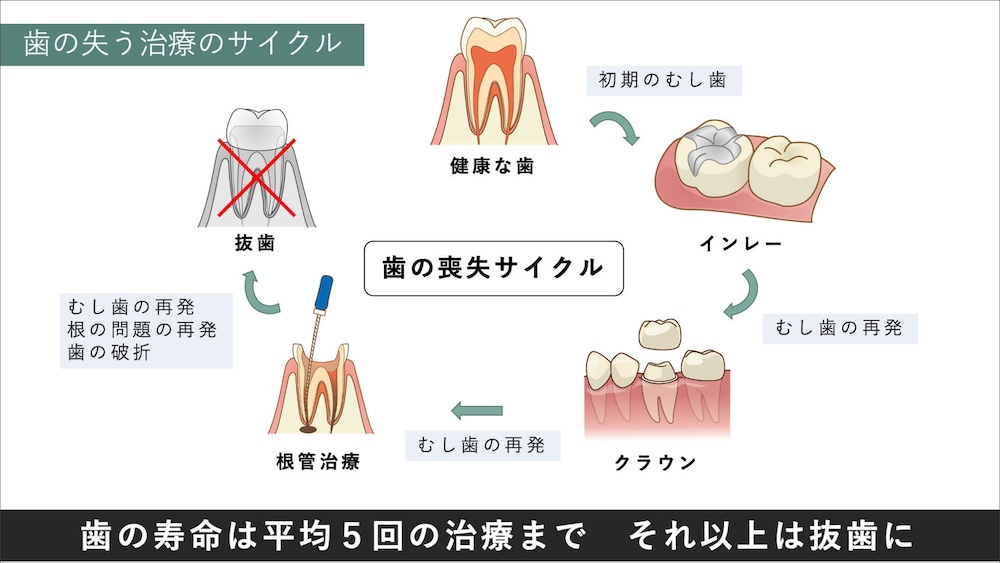

「また虫歯になったら再度その時治療をすればよい」という考え方もありますが、再度治療が必要になる状態というのは多くが虫歯が進行しており、歯の崩壊は一歩進んでいるといえます。

その結果、次に虫歯になると、もう治療は行えない状態であり抜歯となる可能性もあります。そのため、虫歯治療を受ける際には、「できるだけ長くもつ治療方法を選択すること」が、歯の寿命にとって望ましいといえます。

ちなみに、セラミッククラウンの20年生存率はおよそ80%ですが、銀歯の20年生存率を追った研究はありません(おそらく非常に低い数値と思われます)。あくまで参考データのひとつですが、このことからも、セラミックの寿命は銀歯に比べて長いといえます。

奥歯・前歯での銀歯とセラミックの選び方

奥歯と前歯では、かぶせものを選択する基準が異なります。特に、奥歯では噛む力が強くかかるため強度が、前歯では審美性に影響するため自然な白さが、必要な要件として挙げられます。

奥歯:強度と再治療のリスクで判断

奥歯は咬合力が強くかかる部位であるため、耐久性が重要となります。単に”材料の強さ”だけを見ると、銀歯は金属であるため最も強く、次いでセラミック、そして最も強度が低いものとして保険の白い材料であるCAD/CAM冠、という順になります。しかし、奥歯は前歯に比べて歯ブラシやフロス・歯間ブラシでの清掃が行いにくく、特に隣接面(歯と歯の間)にプラークが残りやすいため、前歯に比べても虫歯の再発リスクが高いといえます。実際、保険診療のやり直しの治療は、前歯よりも奥歯の方が圧倒的に多く行われています。だからこそ、耐久性、破折のリスクに加え、虫歯の再発防止という点で、総合的にはセラミックが歯を長期的に守るのに最も適しているといえます。

前歯は見た目と適合精度で判断

前歯は最も目立つ部位であり、審美性・自然さも重要な判断基準となります。現在は保険診療であっても、白い材料で治療を受けることが可能です。特に、近年は金属を全く使用しないCAD/CAM冠が保険適応となり、金属を使用しない白い材料で治療を受けることができます。ただし、保険診療で可能な白い材料の主体はレジンであるため、セラミックのような審美性を得ることは難しいといえます。

また、保険診療による白い材料にはデメリットもあります。保険診療による被せ物は精度が劣り、隙間が生じ虫歯の再発リスクが高いという問題があります。適合精度に問題がある場合、歯と被せ物の隙間にプラークがたまりやすく、隠れた虫歯が進行したり、歯茎に炎症が起こり歯肉炎や歯周炎を引き起こすこともあります。さらに、保険診療の白い材料はレジンが主体であるため、材料自体の劣化や変色なども起こります。

一方で、セラミックは安定性に優れ、変色もほとんど起こりません。さらに、プラークのつきにくさや、自由診療による高い適合精度などの点でも優れています。つまり、審美性でも長期的な歯の健康という面においても、セラミックは優れた治療方法だといえます。

セラミック矯正のデメリット

近年、短期間で美しい口元を得るために、セラミック矯正という治療が普及しています。いわゆる美容系の歯科クリニックで行われていることが多く、前歯を一気にセラミックのかぶせものにすることで、歯の形や色だけでなく、歯並びも大きく変えることができ、理想的な口元になれるという治療です。

一見すると、手軽に、時間と費用がかかる矯正治療なしに、綺麗な口元にすることができるように思えます。しかし、セラミック矯正にはデメリットも挙げられます。

これらの治療の多くは、歯の切削量が過剰になる傾向があります。場合によっては、神経を除去する根管治療もセットで行われることも多く、歯そのものの負担が非常に大きい治療といえます。また、被せ物も歯とピッタリと適合していれば問題ありませんが、歯茎のラインを強引に整えたり、治療期間を優先して清掃性が考慮されていないクラウンが装着されていることも多いのが現状です。

「セラミックで前歯の見た目を整える」こと自体は決して悪いことではありませんが、歯の健康を長期間維持できるか、患者様に受けていただいた治療が長持ちするか、という視点でみると、最適とはいえないことも少なくありません。

つまり、”セラミックだから大丈夫”というわけではなく、”セラミックという優れた材料を、長持ちさせるためにしっかり使うこと”が必要であるといえます。

最新のセラミック治療の特徴

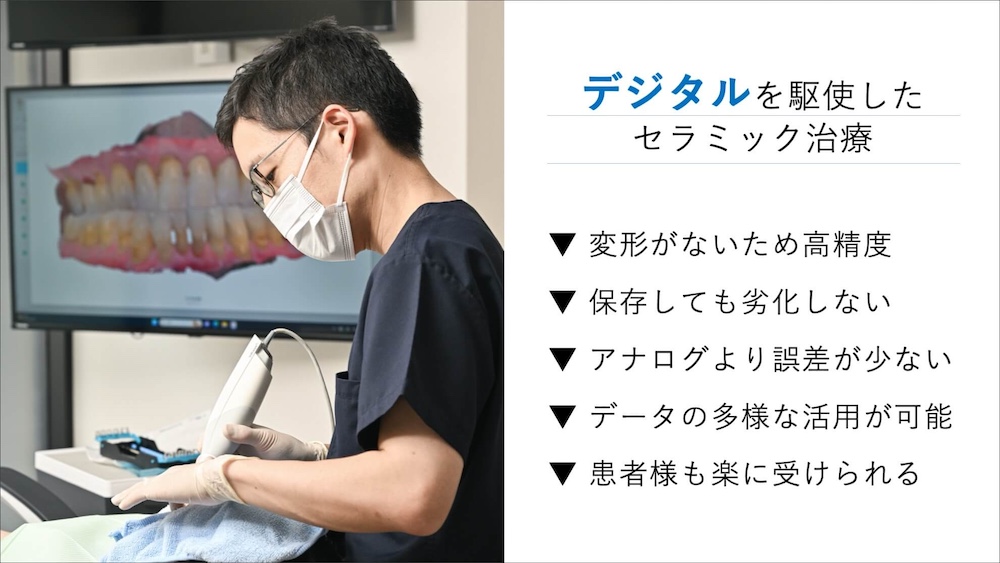

最新のセラミック治療の特徴として、デジタル技術を駆使した方法があります。近年歯科医療でもデジタル化が進んでおり、患者様にとっては従来の方法に比べ、型取りが不要になったり、装着時の調整が少ないなど、様々なメリットがあります。しかし、デジタル化が進んでも、診断し、歯の形を整え、セラミックを作るのは、すべて私たち歯科医師・歯科技工士である人の手であるため、技術が不要になったのかというと決してそうではありません。ここでは、最新のセラミック治療についてご紹介します。

デジタル型取りで快適な治療

これまでの歯科治療では、かぶせものを作製する際には粘土状の材料(印象材)を歯に圧接し、硬化を数分待つという工程が必要でした。ただ、この方法は患者様にとっては不快なものであり、特に嘔吐反射が強い患者様にとっては強い苦痛を伴うものであったといえます。

しかし、デジタル技術の応用により、この従来の型取りの代わりに口腔内スキャナーを使用し「歯をデータで読み込む」ことで、クラウンを作製することが可能になりました。口腔内スキャナーの使用により、粘土状の材料を使用しなくてよいため、嘔吐反射がある患者様でも問題なく治療を受けることができます。

また、粘土状の材料は一度圧接すると硬化するまで動いてはいけませんが(変形するため)、デジタルはデータのため、何度でも途中で止めて撮り直すことも可能です。

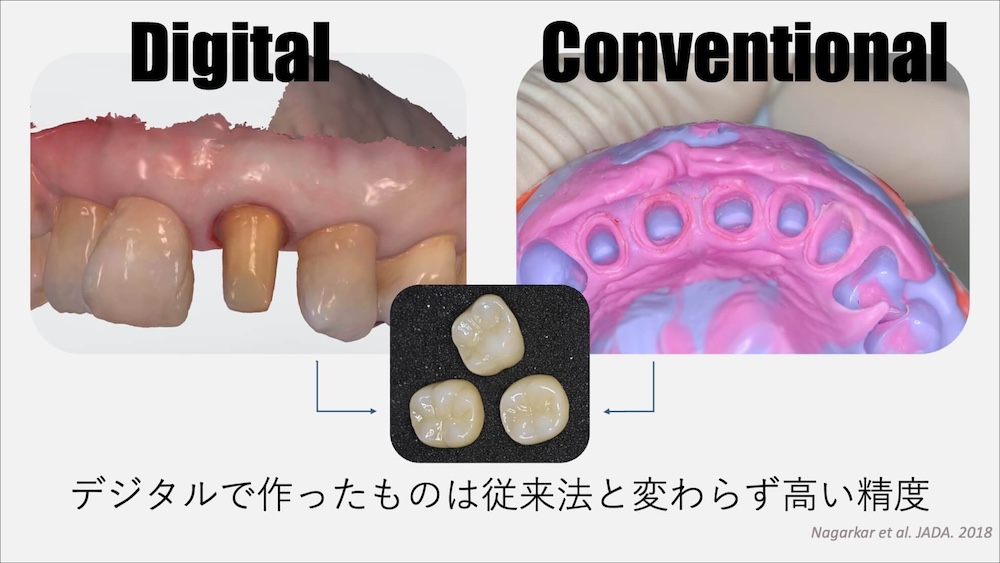

デジタルで作ったクラウンはしっかり適合するのか?

デジタルで使用する口腔内スキャナーは、いわゆる高性能なカメラのようなもので歯の形態を読み取ります。患者様から「カメラで読み取ってしっかり適合するものが作れるのか?」とご質問をいただくこともありますが、多くの文献で、デジタルと従来の方法を比較すると、両者に差はない、あるいはデジタルの方がエラーが少ないと報告されています。

実際の治療では、装着前にお口の中で噛み合わせなどの最終調整を行いますが、デジタルで型取りを行ったクラウンの方が、調整量が少なく、より噛み合わせも厳密に作れると感じています。これは、従来の方法は材料の変形が必ず数%起こり、それによるエラーが避けられないからです。

デジタルデータは変形しないため、適合や厳密な噛み合わせの調整などという点でも、デジタルの方法は優れているといえます。

⚠️ただしインレーでは従来の型取り方法が推奨

髙井歯科クリニックでは、クラウン(被せ物)はすべてデジタル技術を主体として作製を行っています。しかし、インレー(詰め物)の場合は従来のシリコンの粘土状の型取り方法を採用しています。

まず、クラウンとインレーでは同じセラミックでも推奨される材料が異なります。現在、クラウンは強度が高いジルコニアという材料が、インレーは歯との接着性が高いe-max(ガラスセラミック)という材料が主流です。

デジタルで修復物の型取りを行った場合、専用のソフトでクラウンの形をデザインし、そのデータを元に機械でジルコニアのブロックを削り出します。削り出したクラウンを加熱処理し、手作業で微調整、研磨まで行い、患者様のお口の中に装着します。

一方で、インレーの場合、上記のブロックを削り出す方法では、材料の特製からエラーが生じやすいと言われています。また、お口の中の歯の形のスキャンも、インレーの形(内側窩洞)はデータ採得に不利な形態と言われており、精度の面でクラウンよりも劣ると言われています。つまり、インレーとデジタルは相性が悪いといえます。

これらの理由から、髙井歯科クリニックでは精度が最も優れた方法を採用し、クラウンはデジタルによる方法を、インレーは従来のシリコン材料による方法で治療を行っています。

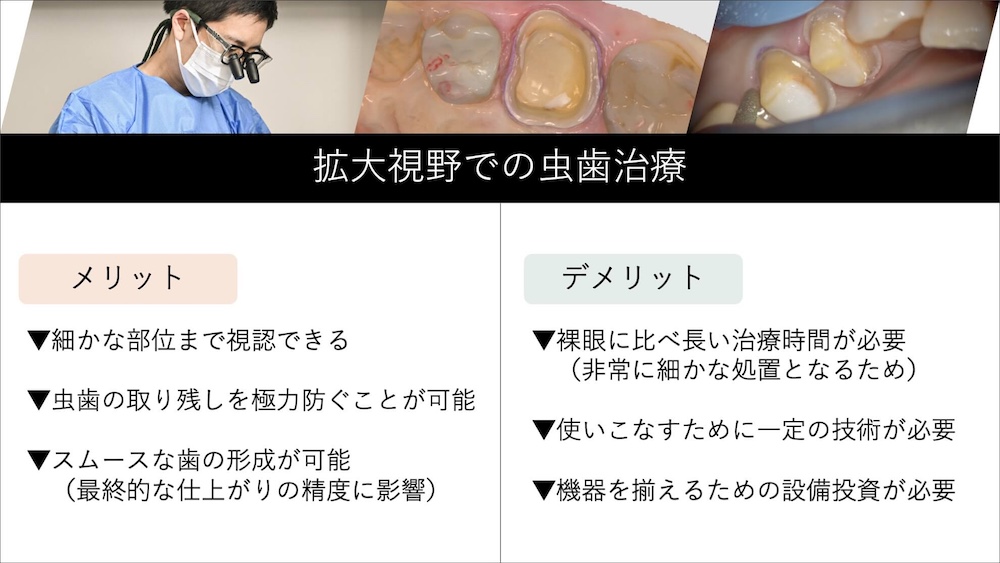

拡大視野での精密な虫歯除去

虫歯の除去や歯の形成(かぶせものの形に整えること)を行う際に、裸眼で行うのか、拡大視野で行うのかによって、治療結果は大きく異なります。

精密な治療のためには、”見える”ことがまず大前提ですが、裸眼で行う視野では限界があります。特に、歯の治療は非常に細かな処置であるため、虫歯の除去や形を整える場合には、高倍率のルーペかマイクロスコープの使用が推奨されます。

多少の精度の差は、1年2年単位では結果に差が出ないかもしれません。しかし、口腔内は常に湿潤環境かつ細菌が多数存在している、人工物にとっては過酷な環境です。

その中で5年10年あるいはそれ以上の期間、問題なく口腔内で維持するためには、治療時の非常に細かな差が、結果に大きく影響するといえます。

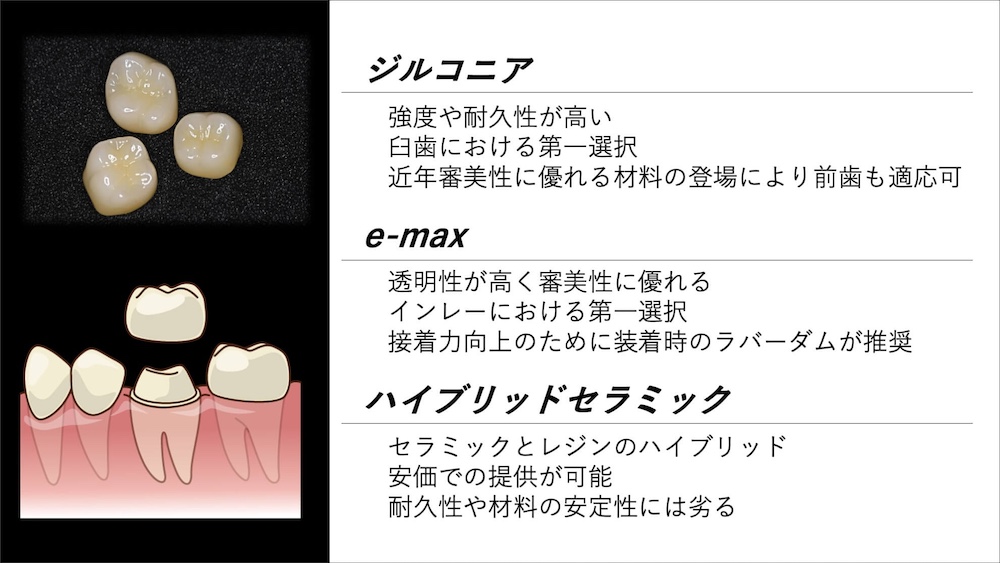

最新のセラミック素材の種類について

セラミックには、いくつかの種類があります。大きくわけると、強度が高いジルコニアクラウン、透明性が高いe-max、そしてレジン成分を混ぜ合わせ比較的安価で提供可能なハイブリッドセラミックなどがあります。ジルコニアとe-maxはセラミックの中のひとつですが、ハイブリッドセラミックはレジンを含むためセラミックとはいえません(ここでは便宜的にセラミックの中のひとつとしてご紹介しています)。

ジルコニアの特徴

ジルコニアとは、セラミックの中のひとつであり、人工ダイヤモンドとよばれるほど高い強度を有する材料です。特に、臼歯部(奥歯)のように噛む力が強く加わる部位に対しては、ジルコニアクラウンが第一選択とされています。

また、近年では審美性に優れたジルコニア材料が開発され、従来のガラス系セラミックと比較しても遜色ない審美性が得られるようになり、前歯においても問題なく使用されるケースも増えてきています。

e-maxの特徴

e-maxとは、正式名称は二ケイ酸リチウムという、ガラス系のセラミック材料です。その特徴として、材料自体の透明感があり、前歯部の高い審美性が求められる部位に適しています。

しかし、ジルコニアに比べ衝撃で破折しやすいため、厚みを確保するための歯の形成量が多く必要である点や、歯の内部の色も拾ってしまう点、高い接着力の維持のために装着時にラバーダムが推奨されている点など、いくつかの注意すべき点もあります。

その他(ハイブリッドセラミック等)

ハイブリッドセラミックは、レジンとセラミックを混合(ハイブリッド)させた材料で、ひと昔前に多くの歯科医院で使用されてきました。特に、セラミック単体に比べ歯科技工士が取り扱いやすく、また材料自体も安価なため、患者様に対しても比較的費用を抑えて提案されてきた傾向にあります。

しかし、レジンが含まれているため、他のセラミックに比べて耐摩耗性や強度の点で明らかに劣ります。その結果、臼歯部ではクラウンの摩耗や破折が、前歯部ではレジン成分への着色や材料自体の変色による審美障害が起きやすくなります。

さらに、表面の滑らかさもセラミックに比べて劣るため、プラークも付着しにくく、虫歯の再発リスクも懸念されます。

インレーとクラウンでおすすめのセラミック材料は?

インレーとクラウンでは、推奨される材料が異なります。

インレーの場合、形態によっては脱離しやすくなるため、セラミックと歯質との”接着力”が重要となります。また、窩洞(外形)の形や作製工程の種々の条件から、インレーの場合の第一選択はe-maxであるといえます。従来のシリコン性の粘土状の材料で型取りを行い、装着時にラバーダムをつけた状態で接着させることが、現状は最も長期の安定性に優れるといえます。

一方でクラウンの場合、近年では強度に優れるジルコニアが推奨されています。10〜20年前のジルコニアは、いかにも”陶器”のような、浮くような白さで透明感もあまりなく、臼歯のみに適応されていました。しかし、近年はジルコニア自体に透明性や自然な白さが付与され、前歯においても問題ない審美性が得られるようになりました。そのため、より審美性が重視されるケースにおいても、以前に比べてジルコニアが使用される機会が増えているといえます。

⚠️上記はあくまでひとつの意見です。米国補綴学会や日本補綴歯科学会では、”第一選択となる材料”については明文化されていません。補綴・修復分野の最近の文献・ガイドラインの流れを見ると、前歯には審美性重視のe-maxや透明性ジルコニアが、臼歯には強度と耐久性を重視した高強度ジルコニアが多く選ばれている、という傾向があります。

最終的には、患者様の審美的要求や咬合状態、スマイルラインや支台歯の状態などから、総合的に判断する形になるといえるでしょう。

髙井歯科クリニックでは、インレーはすべてe-max、クラウンは基本的にはジルコニア、クラウンの中でも特に審美性の再現が難しい前歯においてはジルコニアをベースに陶材を盛り足すPFZ(Porcelain fuzed Zirconia)という材料を選択しています。

銀歯からセラミックへのやり替えを検討すべきタイミング

過去に銀歯で治療を受け、セラミックへのやり替えについて迷っている方もおられるかもしれません。ここでは、やり替えを検討すべきタイミングをいくつかご紹介します。

二次う蝕が見つかったケース

銀歯からセラミックにやり替える最も多い理由として、二次う蝕が見つかり再治療が必要になることが挙げられます。

銀歯は、平均すると7年程度で接着材料が漏出し、二次う蝕のリスクが上がると言われています。また、銀歯の10年生存率(10年後に口腔内に残っている確率)はおよそ50%程度とも言われています。つまり、5年から10年程度で(主に虫歯によって)再治療が必要になる可能性が高いといえます。

もちろん、銀歯の下で隠れていた虫歯に対して、再度同様に銀歯で治療をすることも可能です。しかし、虫歯の再発を繰り返すと、徐々に歯そのものが失われ、始めはインレーだった歯がクラウンとなり、次に根管治療が必要となり、平均5回の治療を繰り返すと最終的に歯は抜歯になってしまうといわれています。

つまり、「二次う蝕が見つかったら、できるだけ再発リスクが低い方法で治療をする」ことが、歯の寿命を長くもたせるためにはとても重要であるといえます。

歯茎や歯の黒ずみが気になるケース

歯茎や歯の黒ずみは、銀歯の金属イオンが漏出することにより起こります。また、「銀歯の見た目が気になってきた」という理由から、やり替えを検討する方も少なくありません。歯茎に浸透した黒ずみは消し去ることは難しいですが、歯そのものの色はセラミッククラウンにすることで美しい白さを取り戻すことができます。

金属アレルギー症状が出てきたケース

軽度の金属アレルギーをお持ちの患者様は多くいらっしゃいます。そういった方のお口の中には、銀歯が複数入っていることも少なくありません。どの金属成分にアレルギー反応を示すかは、正確には皮膚科でパッチテストを行う必要があります。しかし、歯科の銀歯の合金は様々な金属が含まれているため、基本的には金属アレルギー症状がある場合、できるだけ銀歯は取り除くことが推奨されます。

また、銀歯は掌蹠膿疱症という手足の皮膚に生じる疾患の症状を悪化させる原因としても報告されており、口腔内の金属を取り除くことが、全身への悪影響を軽減するともいわれています。

そのため、「以前はそうでもなかったが、最近金属アレルギーの症状が出てきた」という場合には、銀歯からセラミックへのやり替えを検討すべきタイミングであるといえます。

費用と時間に余裕ができ、自身の健康について考え始めた時

セラミックへのやりかえは、自由診療のため費用がかかります。また、複数本の銀歯をやり替える場合、歯科医院への通院期間・回数も必要です。そのため、

- 「お子様の教育がひと段落し費用に余裕ができた」

- 「自分の時間がある程度確保できるようになった」

- 「自分の将来の健康について考え出した」

という理由から、いまのタイミングで過去の銀歯をすべてやり替えたい、と考え来院される患者様も少なくありません。

このような理由に年齢はあまり関係ありません。中には80代に入ってから「将来歯を大切にしたい」と考えるようになり、積極的に銀歯のやり替え治療を受けられる方もおられます。

ですので、治療に関しては遅すぎるということはなく、早めであればあるほど、中の虫歯の進行も軽度であり、歯の健康を守ることができる可能性が高いといえます。

髙井歯科クリニックの治療方針

髙井歯科クリニックでは、単に「銀歯をセラミックに替える」ことを目的とはしていません。私たちが大切にしているのは、再治療を防ぎ、長く健康な状態を保つこと。そのために、すべての工程において「精密さ」「一歯ごとの最適設計」「信頼できる技工との連携」を重視しています。

ここでは、当院のセラミック治療における3つの基本方針をご紹介します。

精密診断・ミクロン単位の精度を追求した再治療を防ぐ治療

クラウン(被せ物)の“適合精度”は、治療後の歯の寿命を大きく左右します。わずかな段差や隙間でも、そこにプラーク(細菌の膜)がたまり、むし歯の再発(二次カリエス)や歯周病の原因となります。

上の画像のように、適合が悪いクラウンでは細菌が侵入しやすく、再治療のリスクが高くなります。一方で、適合の良いクラウンは段差がほとんどなく、プラークがつきにくいため、長期的に健康な状態を保つことができます。

髙井歯科クリニックでは、マイクロスコープやCTを使用した精密診断を行い、治療時には拡大視野下でミクロン単位の適合精度を追求しています。形成時の角度・マージンの仕上がり・セメントの厚みまで徹底的にコントロールすることで、「見た目を整える」だけでなく、再発を防ぐための“根拠ある精度”を実現しています。

私たちは、治療後の経過まで見据え、すべての工程で精度を徹底しています。小さな誤差を見逃さないことが、再治療を防ぐ第一歩だと考えています。

根管治療専門医だからこそできる、根の治療からクラウンまで“一歯単位でのベストな治療”

セラミック治療を行う際には、「歯の土台を整える治療」である根管治療が必要となることが多くあります。どんなに美しいセラミッククラウンを装着しても、根の内部に炎症や細菌が残っていれば、いずれ再発してしまいます。そのため、見た目を整えるだけでなく、歯の内側から健康を回復させることが何より重要です。

髙井歯科クリニックでは、日本歯内療法学会専門医がマイクロスコープやCTを用いて、根の状態を精密に診断します。そして、米国歯内療法学会(AAE)のプロトコルに基づき、再発をできるだけ防ぐことを目的とした精密根管治療を行っています。こうして整えた“歯の内側(根管)”の上に、精密な“外側(クラウン)”を構築することで、歯全体の長期安定を図ります。

さらに当院では、根管治療から補綴治療(セラミック治療)までのすべての工程を同じ歯科医師が担当します。自由診療であるからこそ、根の形態・残存歯質量・咬合力・歯ぐきの状態などを細かく分析し、1本1本の歯に対して最も長期的に安定する治療方法を選択します。単に「被せる」のではなく、1本の歯の治療を“設計”するという考え方で、内部から外部まで精密に仕上げています。

根の内部の密閉性と、クラウンの適合精度の両方が整ってこそ、長く健康に機能する歯が生まれます。だからこそ、再発の防止を第一に考えた、歯の寿命を最大限に延ばすための「内側から整える精密治療」を提供しています。

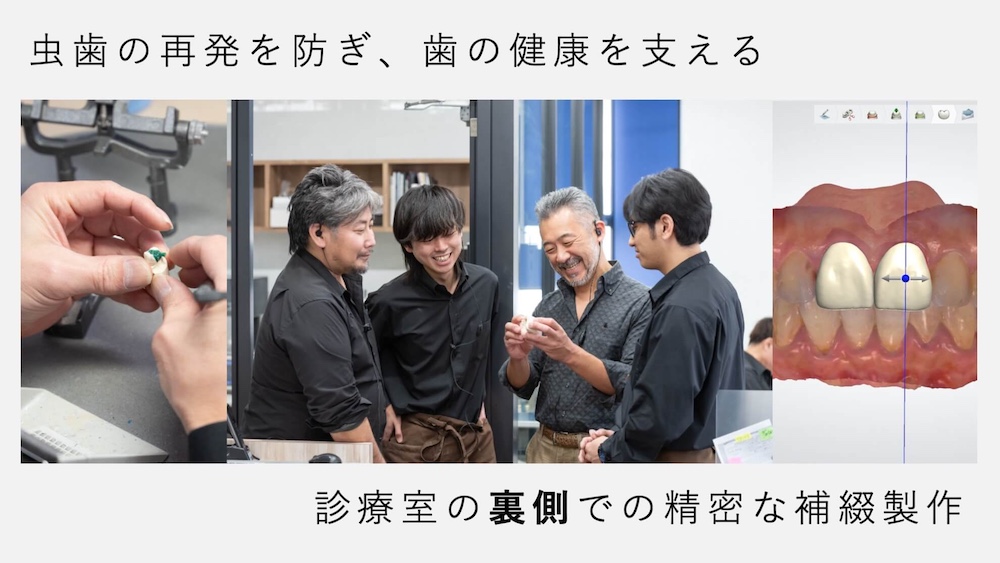

熟練の技工 × 緻密な設計による“長持ちするクラウン”の提供

セラミッククラウンの完成度は、担当する技工士の技術力と、歯科医師との情報共有の深さによって大きく変わります。当院では、国内トップレベルの歯科技工士と連携し、設計段階から共同で補綴設計を行う体制を整えています。

咬合面の形態、隣接面の立ち上がり、透明感の層構造、色調再現から、バーチャル咬合器による咬合精査に至るまで、デジタル設計と熟練の手作業を組み合わせて、細部まで調整を重ねます。

デジタルでは再現しきれない微妙な質感や色合いを、経験豊富な技工士が一つひとつ手作業で仕上げることで、「装着した瞬間から自分の歯のように感じるクラウン」を実現。見た目の美しさだけでなく、噛み心地・発音・歯ぐきとの調和まで含めた“口全体のバランス”を追求しています。

歯科医師と技工士が密に連携し、精度と機能性を高める——

その積み重ねが、長期的に安定した結果につながると考えています。

歯科技工を担当するDental Biovisionのホームページはこちら

まとめ:銀歯とセラミックどっちがいい?

銀歯とセラミックは、その材料的な特徴から作製工程に至るまで、同じクラウン(インレー)という治療であっても全く異なります。特に、保険診療であるか、自由診療であるかの違いが大きく影響しています。基本的に、銀歯が優れている点は費用面の負担の少なさであり、そのほかの要因である審美性や虫歯の再発リスク、歯の健康などの点においては、セラミックの方が優れているといえます。

セラミックの中でも、臼歯においては強度を重視したジルコニアが第一選択とされますが、近年では前歯に対してもジルコニアで治療が行われることが増えてきました。ただし、インレーにおいては、接着性などの面から、e-maxというジルコニアとは異なるもうひとつの材料が推奨されます。

「銀歯とセラミックのどちらがよいか?」という問いに対し、「再治療を避けたい」「歯の健康を第一に考えたい」という場合、セラミックの方がよいといえるでしょう。

ただし、同じセラミック治療でも、「どこで受けるか」「誰が作るか」によって、長期的な結果は大きく変わります。髙井歯科クリニックでは、精密な技術・素材の品質・人の技術力のすべてを融合させ、ただ白くするだけでなく、健康を守り、再発を防ぐセラミック治療を提供しています。これ以上虫歯の再発を避けたい、歯を大切にしたいと考えている方は、ぜひご相談ください。

セラミック治療に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 銀歯とセラミックでは、再発のリスクに違いがありますか?

A1.はい。銀歯は保険診療による制約により歯と詰め物の間にすき間ができやすいこと、銀歯の表面にもプラークが付着しやすいことなどから、むし歯の再発(二次カリエス)リスクが高いといえます。一方でセラミックは材料自体の劣化がなく、高い適合精度で仕上げることができるため、長期的に虫歯が再発しにくい点が大きな違いです。

Q2. なぜ被せ物の「適合精度」がそんなに大切なのですか?

A2.歯と被せ物の間にわずかな段差や隙間があるだけで、そこに細菌が入り込み、再発の原因になります。当院ではマイクロスコープやCTによる診断、拡大視野下での形成・接着を行い、ミクロン単位で適合精度を追求しています。短期的には適合精度の影響は少ないですが、長期的な視点でみると、精度が虫歯の再発に大きく関わり、最終的には歯の寿命にも寄与します。

Q3. 根管治療とセラミック治療にはどんな関係がありますか?

A3.セラミックを長く保たせるためには、歯の“土台”となる根管治療が非常に重要です。根の中に多くの細菌が残ったまま被せ物をすると、どんなに美しいクラウンでも根の問題が再発してしまいます。当院では、日本歯内療法学会専門医が根管治療から補綴まで一貫して担当しています。土台となる根管治療は目には見えませんが、歯を長持ちさせるためには重要な処置であるといえます。

>>根管治療の再発を防ぐために|専門医が語る原因・治療法・予防策と、再根管治療で歯を守るための選択肢とは

Q4. 他院で根管治療をした歯に、セラミックだけお願いすることはできますか?

A4.可能ですが、まずはCT・マイクロスコープによる精密検査を行い、根の状態を確認します。特に、根管への再感染の兆候がある場合や、ラバーダムを装着せずに根管治療を受けている場合、数年後に根の先の膿が再発する可能性があります。質の高い根管治療が行われている場合を除き、再根管治療を行ってからセラミック補綴を行うほうが、長期的な安定性を確保できるといえるでしょう。

Q5. 自由診療で行うメリットは何ですか?

A5.自由診療では、治療時間・使用材料・使用する機器・技工の工程すべてに保険診療の制約がなく、1本1本の歯に最適な治療設計が可能です。見た目の美しさだけでなく、再発を防ぎ、歯の寿命を延ばすことを目的とした治療を提供できます。

Q6. セラミックは割れたり欠けたりしませんか?

A6.正確な設計と適切な咬合調整を行えば、日常生活で割れることはほとんどありません。当院では咬合力や咬合関係、歯質の残存量を分析するだけでなく、熟練の歯科技工士によって、過剰な負担がかからないように最適化したセラミックを提供しています。ただし、人工物である以上、絶対に欠けたり割れたりしないというわけではありません。

Q7. セラミックにしたら虫歯にはならないと思ってよいですか?

A7.セラミックにしたら100%虫歯にならないというわけではありません。一般的に、保険診療の銀歯に比べると、プラークの付着のしにくさや、自由診療による高い適合性などから、虫歯の再発リスクをおさえることが可能です。しかし、日頃の食生活の問題や歯ブラシでの清掃が不十分な場合、いくら適合のよいセラミックを装着しても、虫歯を完全に防ぐことはできません。また、たとえセラミックであっても、隙間や段差が大きい(精度が低い)セラミックの場合、虫歯の再発リスクを軽減することはできません。だからこそ、信頼できる歯科医院でセラミック治療を受けることが重要といえます。

Q8. 治療期間や通院回数はどのくらいですか?

A8.根管治療の有無や歯の状態によって異なりますが、セラミッククラウンのみであれば2〜3回程度が目安です。根管治療が必要な場合、根管治療自体は1〜2回で完了しますが、根管治療後は経過観察期間が最低でも6ヶ月は必要となります。

まとめると、治療期間や回数は以下のようになります。

▼根管治療が不要な場合:回数2〜3回 期間1〜2ヶ月

▼根管治療が必要な場合:回数5〜6回 期間6〜12ヶ月(根管治療後の経過観察期間含む)

Q9. セラミック治療はどのくらい長持ちしますか?

A9.適切な根管治療と精密な補綴治療を行った場合、10年以上の長期使用も十分に可能です。セラミッククラウンの10年生存率(10年後も口腔内に維持できている確率)はおよそ90%と高い数値が報告されています。特に、クラウンが長持ちするかどうかは、「自分の歯がどの程度残っているか」に依存します。そのため、しっかりと歯が残った状態に対して行うクラウンは、10年以上もつ可能性が高い一方で、歯質がほとんど残っていない場合、比較的短期間で歯根破折が起こり抜歯となるリスクもあります。

Q10. 髙井歯科クリニックのセラミック治療の特徴は何ですか?

A10.髙井歯科クリニックでは、精密なセラミック治療はもちろんのこと、歯を支える土台となる根管治療を専門にしており、「精密根管治療 × 精密補綴治療」を一貫して行うことができる点が最大の特徴です。一般的に、根管治療とセラミック治療は大きく専門性が異なりますが、当院では両方の治療に対して質の高い治療を提供することが可能です。再発を防ぐために、歯の内側から外側まで、精密に整える“再治療のリスクを極力減らした治療”を目指しています。