「歯根嚢胞があるので手術が必要です」そう診断され、不安を感じている方は少なくありません。

歯の根の先に膿がたまる「歯根嚢胞」は、放置すれば腫れや強い痛み、さらには周囲の骨にまで影響を及ぼすことがあります。そのため、一般歯科医院や病院の口腔外科では、外科手術を第一選択として提案されるケースが多いのも事実です。

しかし実際には、レントゲンなどの検査だけで嚢胞かどうかを正確に判断することはできません。また、レントゲンで膿が大きく見えても嚢胞ではない場合や、嚢胞であっても精密な根管治療によって改善が期待できる場合もあります。

髙井歯科クリニックでは「嚢胞=必ず手術」とは考えていません。マイクロスコープやCTを用いた診査・診断をもとに、非外科での精密根管治療で治癒が見込めるかをまず検討し、どうしても治らない場合に限って外科処置を選択します。

本記事では、歯根嚢胞の原因や症状、根管治療と手術の違い、治療の流れや費用・リスクについて詳しく解説します。手術を勧められて迷っている方、できる限り歯を残したいと考えている方にとって、判断の参考になる内容です。治療を受けるかどうかお悩みの方は、ぜひご一読ください。

目次

歯根嚢胞とは?

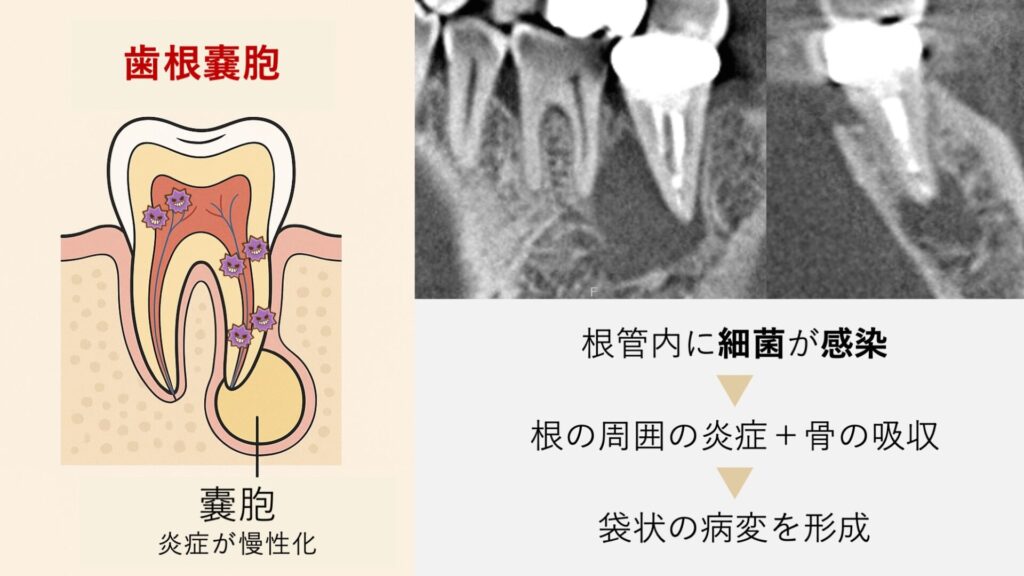

歯根嚢胞(しこんのうほう)とは、「根の先の骨の中に、袋のようなふくらみができている病変」を指します。歯根嚢胞は、骨の中に発生するため、口腔内を見て「歯根嚢胞である」と判断することはできません。ほとんどの場合、レントゲン写真あるいはCT画像によって初めて歯根嚢胞が疑われます。

しかし、後述しますが、レントゲン写真やCTによる三次元的な画像であっても、根の先の骨吸収像が歯根嚢胞なのかどうかを判断することはできません。

歯根嚢胞の原因

歯根嚢胞は、いくつかの過程を経て発生すると言われています。

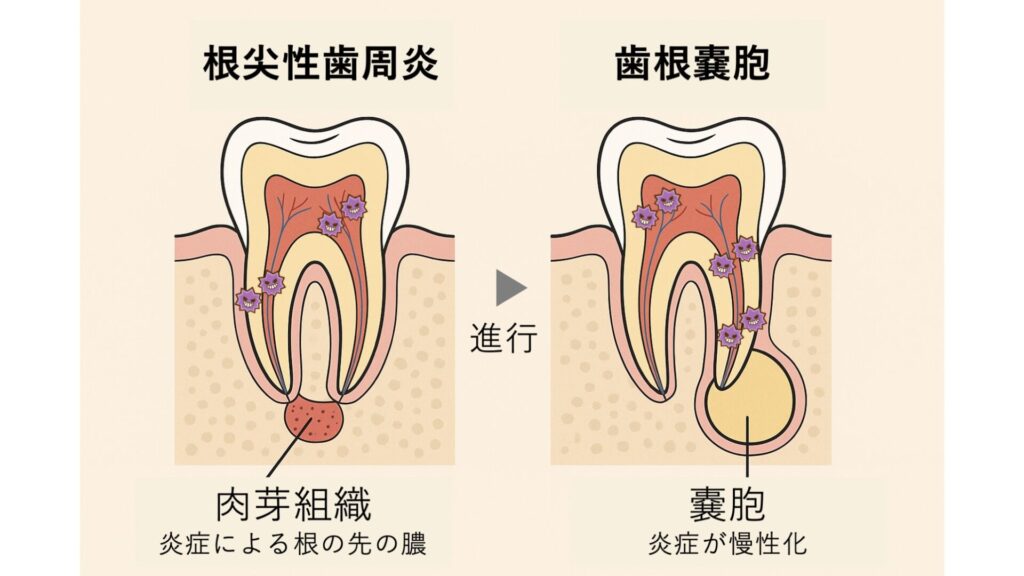

- 第一段階(根尖性歯周炎):歯の内部(根管内)に細菌が感染し、根の先の膿と骨の吸収が認められる状態になります。

- 第二段階(歯根肉芽種):根の先端の炎症が進行すると、徐々に肉芽組織という組織に置き換わります。

- 第三段階(歯根嚢胞):さらに炎症が慢性化すると、上皮を伴う袋状の嚢胞を形成し、歯根嚢胞となります。

これらは明確な境界があるわけではなく、グラデーションのように移行的に進行するといわれています。つまり、歯根嚢胞は突然発生するわけではなく、根尖性歯周炎(一般的にいわれる根の先の膿)が慢性化したものであり、最も大きな原因は、歯の内部への細菌感染であるといえます。

歯根嚢胞の主な症状

患者様が自覚できる歯根嚢胞の主な症状として、以下のようなものが挙げられます。

- 歯ぐき(根の先あたり)が腫れる、膿が出る

- 噛むと鈍い痛みがある

- 何もしなくてもじんわりと重い痛みがある

- 歯が浮いた感じがあり違和感がある

ただし、症状は患者様によって、あるいは歯によって異なります。

また、上記の症状は通常の根の先の膿(根尖性歯周炎)でも同様のものが認められるため、「歯根嚢胞に特徴的な症状」とはいえません。

歯根嚢胞は「手術が必要」と限らない

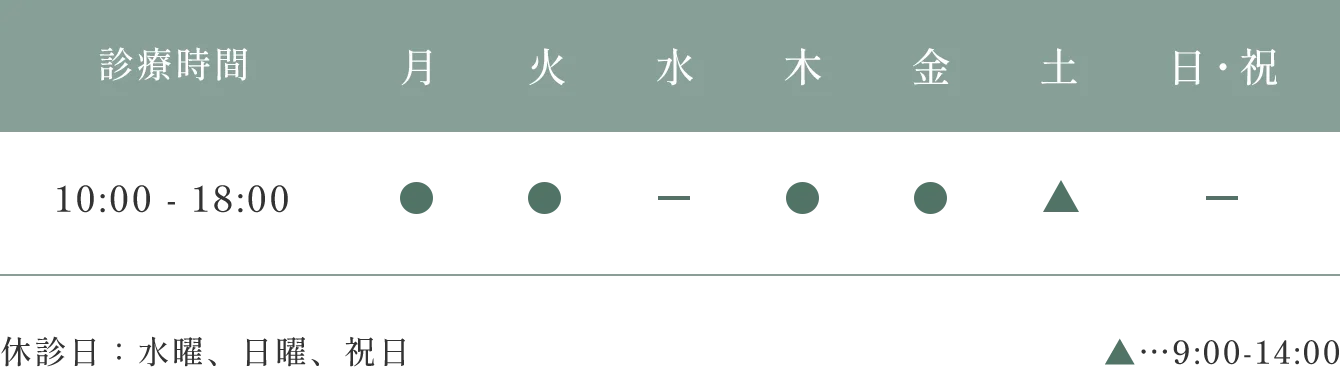

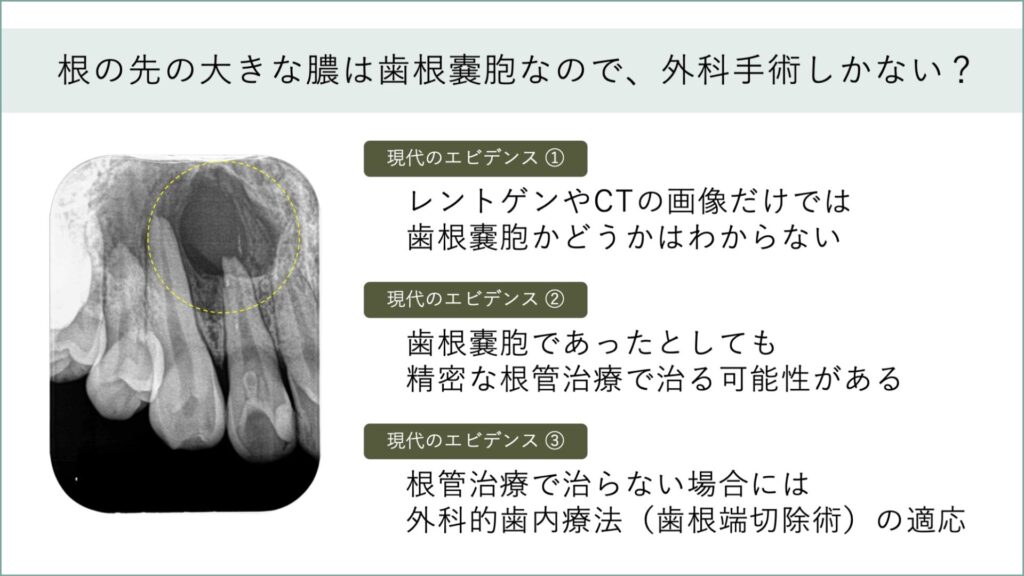

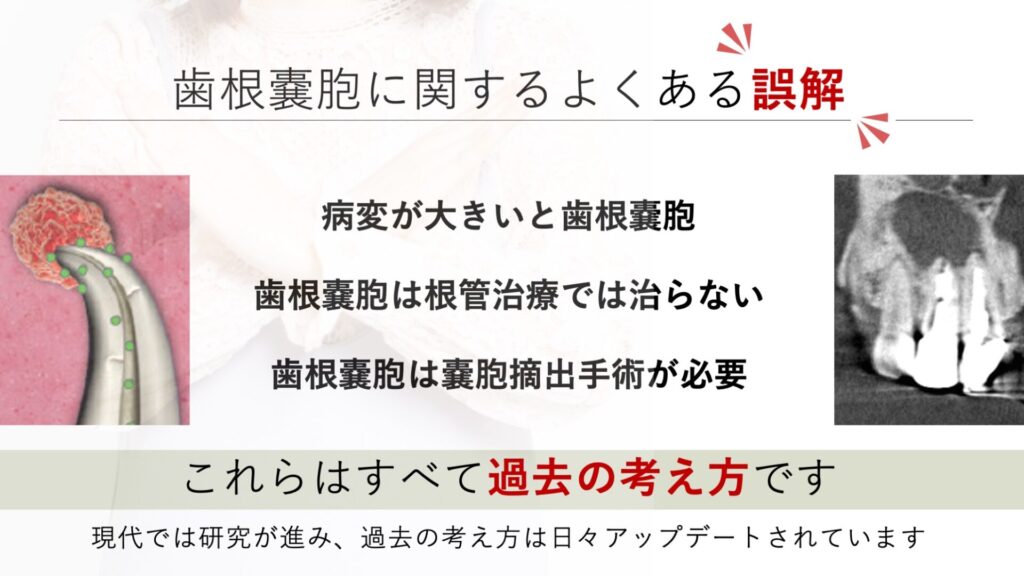

一般歯科や口腔外科の歯科医師の多くは、歯根嚢胞=外科手術(嚢胞摘出術)と考えています。なぜなら、歯根嚢胞は根管治療では治らず、外科手術で物理的に嚢胞を取り除くしか治す方法がないとこれまで考えられていたからです。しかし、研究が進み、以下の3つの点でこれまでの考え方がアップデートされています。

- レントゲンだけでは嚢胞かどうかわからない

- たとえ歯根嚢胞であっても根管治療で治る可能性がある

- いきなり歯根端切除術ではなく、まずは根管治療を行い、治らなければ外科が現代の考え方

>>歯根嚢胞のため、嚢胞摘出・抜歯が必要と説明を受けた30代男性患者様|外科手術を回避し歯を残す精密根管治療の提案

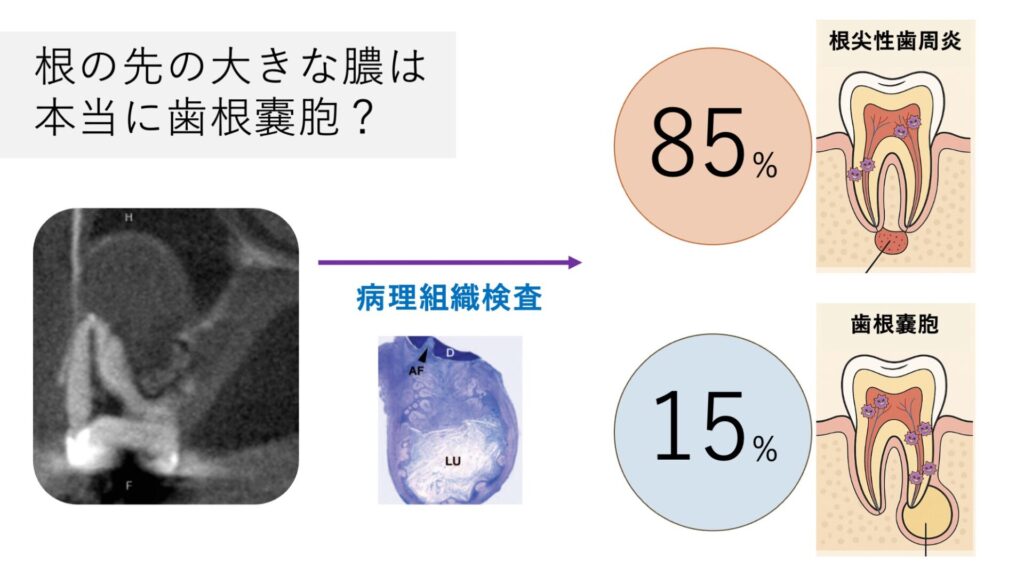

レントゲンでは歯根嚢胞かどうか判断できない

歯根嚢胞と診断された患者様のほとんどがおっしゃるのが、「レントゲンで膿が大きいから、はっきりと円形の病変があるから、歯根嚢胞であると説明を受けた」という内容です。

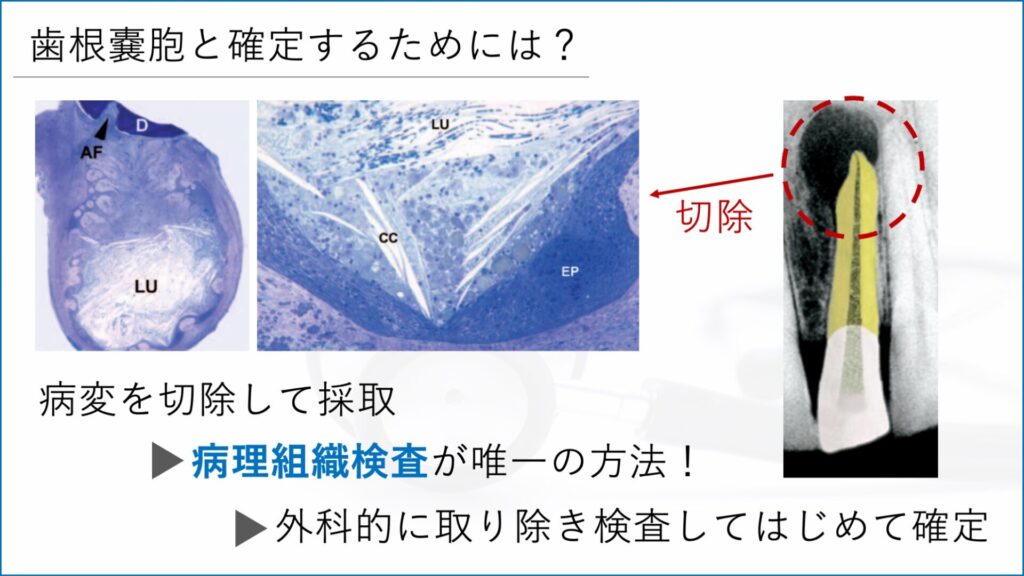

しかし、レントゲン写真あるいはCT画像で大きな膿があるからといって、歯根嚢胞であると言い切ることはできません。なぜなら、歯根嚢胞かどうかは、歯ぐきを切開して病変を物理的に摘出し病理組織検査を行って、初めて確定診断をくだすことができるからです。

病変を採取し顕微鏡で細胞を調べ、特徴的な上皮細胞が認められれば歯根嚢胞と確定します。

一方、上皮性細胞が認められなければ、それは歯根嚢胞ではなく、根尖性歯周炎(歯根肉芽種)であると診断されます。

これは、一般的な歯科医院の設備では調べることができません。また、物理的に病変を切除して採取する以外に、検査する方法はありません。

膿の大きさと嚢胞の有無は一致しない

レントゲン画像を確認し、かつては根の先の膿の大きさによって、歯根嚢胞と根尖性歯周炎を区別しようとする試みもありました。特に、直径が10mmを超えると歯根嚢胞の可能性が高いといわれてきました。しかし、研究が進んだ現代において、病変の大きさを基準とした診断は信頼性が低く、大きさによる診断は推奨されていません。

実際に、根の先に発生した病変に対して病理組織検査を行ったところ、およそ85%は根尖性歯周炎(歯根肉芽種)であり、歯根嚢胞はわずか15%であったとの報告もあります。

現在は、「歯根嚢胞は病理組織検査による方法でしか確定診断が行えず、画像所見や臨床症状ではあくまで推測しかできない」という考えでコンセンサスが得られています。

上記のことは、米国歯内療法学会の公式ホームページでも明記されています。

歯根嚢胞であっても根管治療で治る場合がある

もし仮に歯根嚢胞であった場合、以前は「歯根嚢胞は根管治療では治らないので、手術で嚢胞摘出が必要」といわれていました。しかし、現在ではたとえ歯根嚢胞であったとしても、根管治療で治る可能性が示唆されています。

実際、米国歯内療法学会でも、「歯根嚢胞であっても根管治療で治る可能性は十分にあるため、まずは非外科的な根管治療が第一選択である」と明記されています。

そのため、歯根嚢胞であっても必ずしも手術が必要というわけではないといえます。

>>膿が大きく口腔外科で手術をするしかないと言われた40代女性患者様|根管治療によって外科手術なしで治る可能性について解説

歯根嚢胞の治療法

ここでは、(仮に病変が)歯根嚢胞であった場合の治療方法について解説します。

⚠️先述のように、レントゲンやCTによる画像検査だけでは、歯根嚢胞かどうかは診断できません。

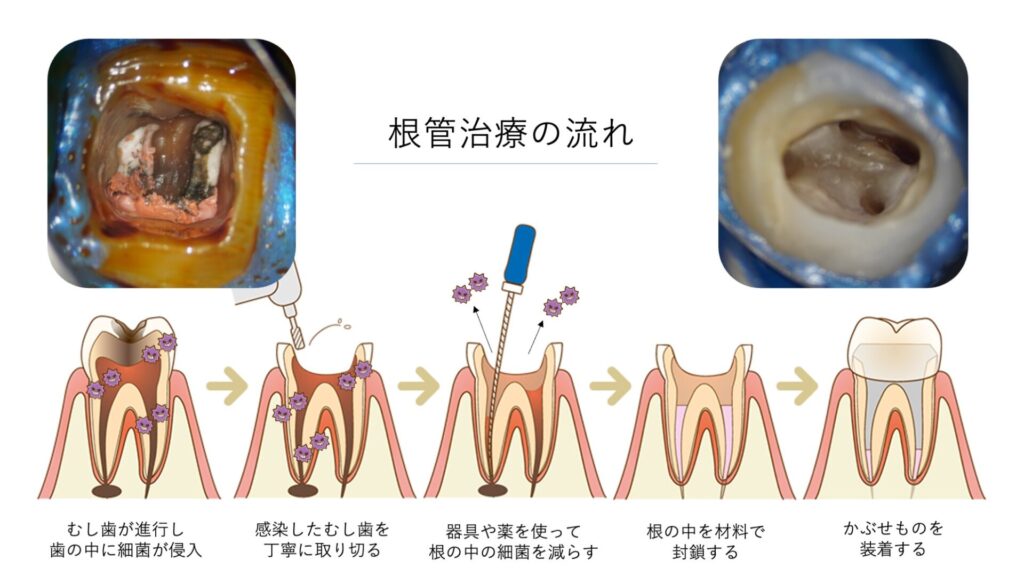

根管治療で治るケース

歯根嚢胞であっても根尖性歯周炎であっても、原因は根管内の細菌感染であり、治療の第一選択は根管治療です。そのため、ラバーダム防湿やマイクロスコープを使った精密な根管治療が推奨されます。

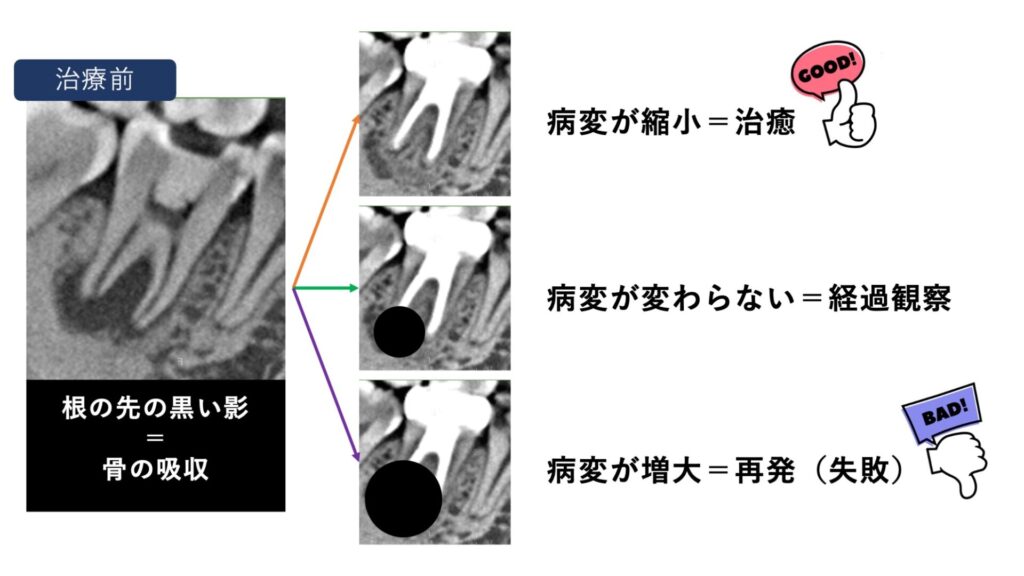

根管治療後6ヶ月から12ヶ月程度経過観察を行い、CTにて根の先の病変(黒い影)が縮小傾向にあるのか、変化がないのかを判定します。もしも「病変は小さくなっているがまだ影が残っている場合」には、治癒傾向にあると判断し、年単位での経過観察が必要なこともあります。

12ヶ月経過時に明らかに病変が大きくなっている場合や、それまでに強い臨床症状(痛みや腫れなど)が認められる場合には、”根管治療で治っていない”と判断し、外科的歯内療法(歯根端切除術)の適応となります。

手術(歯根端切除術に嚢胞の摘出)が必要なケース

歯根端切除術が必要なケースは、以下の2つの状況が考えられます。

- 根管治療で治癒しなかった場合

- 初めから根管治療ではなく歯根端切除術が適している場合

特に②の状況として、以下のような場合は、初回から根管治療ではなく、歯根端切除術の適応となります。

- 装着したばかりのセラミッククラウンを除去せずに治療したい場合

- メタルポスト(歯の中の土台)が非常に深く太いため、外すことで歯が割れるリスクがある場合

- すでに根の先が大きく拡大されており、根管治療で治る見込みが低い場合

- 大きく連結しているブリッジの土台になっている場合

※歯の状態や解剖学的条件により、1本1本で最適な治療方法は異なります。

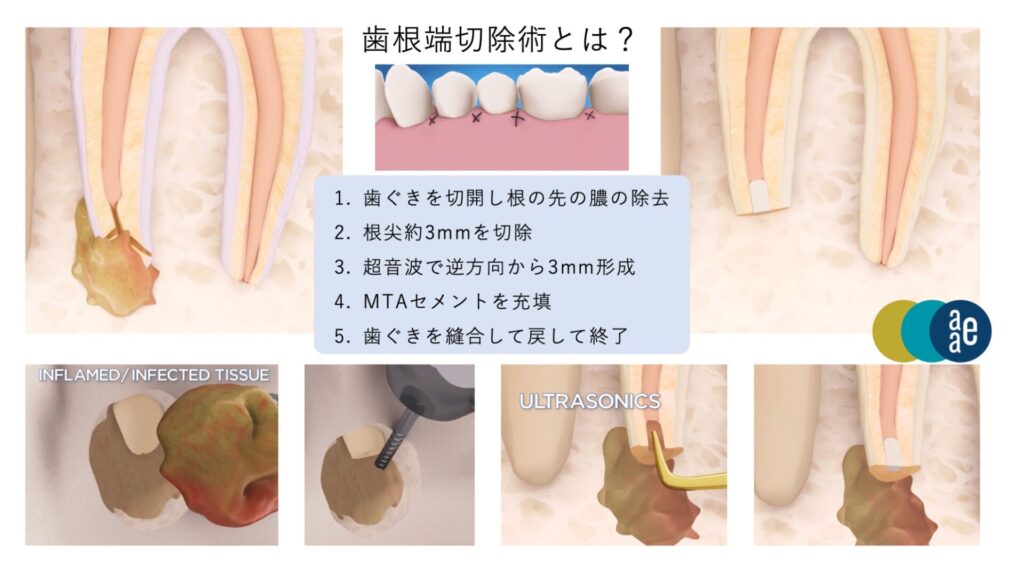

歯根端切除術とは

歯根端切除術とは、歯ぐきを開けた状態で、根の先の膿や嚢胞を物理的に取り除き、感染している根の先端部分(およそ3mm程度)を切除する方法です。

詳しくは、こちらのページでご覧ください。

>>「歯根端切除が必要」と言われた方へ|本当に外科手術は必要?外科手術をせずに治す方法とは?

歯根嚢胞を放置するとどうなる?

歯根嚢胞を放置すると、どうなるのでしょうか。嚢胞であっても根尖性歯周炎であっても、一度発生したものが自然に消失(治る)することはほとんどありません。放置すると少しずつ大きくなり、それに伴い骨の吸収が進行します。

基本的に根の先の病変はその歯のみの問題ですが、周囲の歯も巻き込むほど大きくなる場合、隣の歯の根管内に感染が波及する可能性もあります。また、骨の吸収が大きい場合、治療の成功率が下がるという報告や、治癒に時間がかかるという報告もあります。

そのため、「治療が必要な状態になってしまったら、早期診断と早期治療が推奨される」といえます。

歯根嚢胞手術の流れ

手術が必要となった場合、最も心配なのがリスクや術後の痛みなどではないでしょうか。

実際に歯根嚢胞手術(歯根端切除術)が必要となった場合の、詳しい流れや術後の痛みや腫れ、フォローアップについて、詳しく解説します。

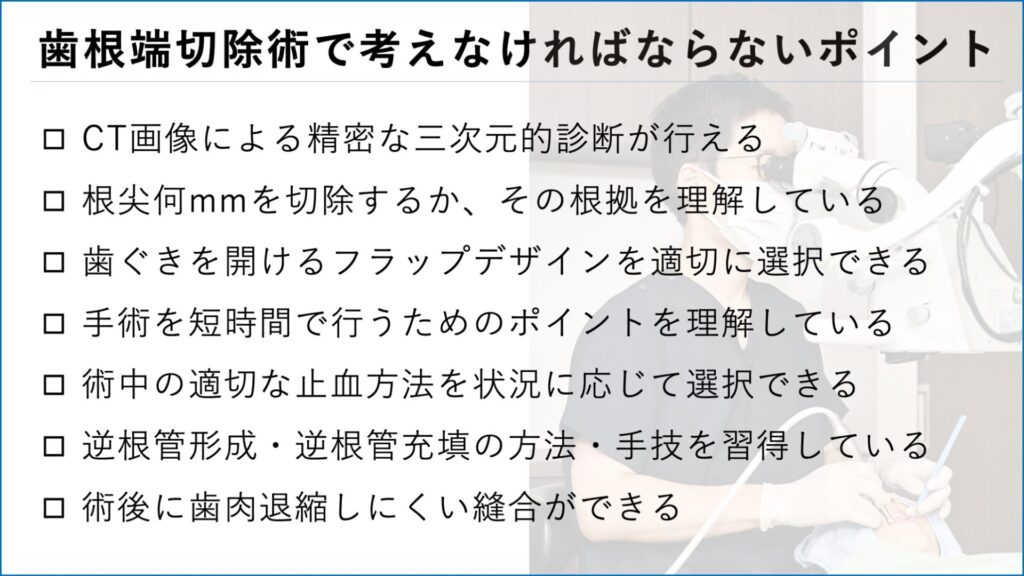

術前の検査・診断(CT・レントゲン)

術前の検査では、口腔内や歯の精査と、レントゲン・CTを撮影して画像検査を行います。特に、CT画像は、三次元的に根の形態や骨の状態、病変の範囲、顎の骨の神経の走行など、様々なことが読み取れます。そのため、歯根嚢胞手術のために術前にCTを撮影することは必須であるといえます。

>>根管治療でCTは必要?原因の特定と治療を成功させるためのCT撮影の必要性と、メリット・デメリットを解説

手術当日の流れ(麻酔・嚢胞除去)

診療室に案内されてからご帰宅までの流れを詳しく解説します。

局所麻酔

まず、ゼリー状の表面麻酔を歯肉に塗布します。これによって、麻酔を行う時の針の痛みをできる限り軽減します。その後、体温に近い温度に温めた麻酔薬を、非常に細い針を使ってゆっくりと注入します。歯根嚢胞手術であっても、麻酔自体は普段歯科治療を受けていただく時の麻酔と変わりありません。

歯肉の切開剥離

麻酔を効かせた状態で、歯肉を切開剥離し、根の先の病変を明示します。歯肉と唇をグッと排除する必要があり、少し圧迫感はありますが、麻酔が効いているため痛みを感じることはありません。

嚢胞摘出

根の先の膿・嚢胞を取り除きます。先端が尖ったスプーンのようなものを使い、嚢胞を丁寧に除去します。

根尖切除

根の先を約3mm程度を切除します。これは、根管の解剖学的に、枝分かれなど細菌が隠れて住みつきやすい部分が根の先端付近に集中しているためです。また、根の先を切除する角度も昔と今とでは考え方が異なります。マイクロスコープを使用して、できる限り再発を防ぐために細心の注意を払って処置を行います。

逆根管形成・充填

歯根端切除術専用の超音波チップを使用し、切除した根尖の切断面を綺麗にし、MTAセメントを充填します。MTAセメントとは、生体親和性の高い優れた材料であり、現代の歯根端切除術には必要不可欠な充填(詰め物)材料といえます。

※当院では歯根端切除術は自由診療でのみ行っているため、MTAセメントを使用して処置を行います。一方で、保険診療での歯根端切除術の場合、国の保険制度上、MTAセメントの使用は認められていません。

レントゲン撮影

根尖の切除や充填など、処置が適切に行えているかどうか、治療途中・治療後にレントゲン写真を撮影して確認します。

縫合

切開剥離した歯肉を縫合します。縫合は細い糸を使用し、できるだけ術後の歯肉退縮を防ぐよう、工夫して縫合を行います。縫合後、口腔内の写真を数枚撮影し、治療は終了となります。

受付にてお薬のお渡し

受付にて、痛み止めと抗生剤をお渡しします。

痛み止めは、痛みがある場合に服用し、抗生剤は3日分すべて飲み切るようお願いしております。

次回の抜糸のご予約をお取りいただき、ご帰宅いただきます。

実際の手術の様子

手術中の口腔内の治療動画はこちら

⚠️実際の手術中の動画が流れますので苦手な方はご注意ください

経過観察と通院回数

歯根端切除術(嚢胞摘出術)後、およそ1週間程度で縫合糸を抜糸します。抜糸後の来院は、6ヶ月後と12ヶ月後が目安となります。

「そんなに間をあけて大丈夫なのか?」と不安に思われる方もおられるかもしれませんが、根の先の膿(嚢胞)が治る場合、その多くが12ヶ月程度の期間を要すると言われています。そのため、まずは6ヶ月後に経過観察で来院いただき、症状の確認とCTを撮影し、治癒の状態を評価します。

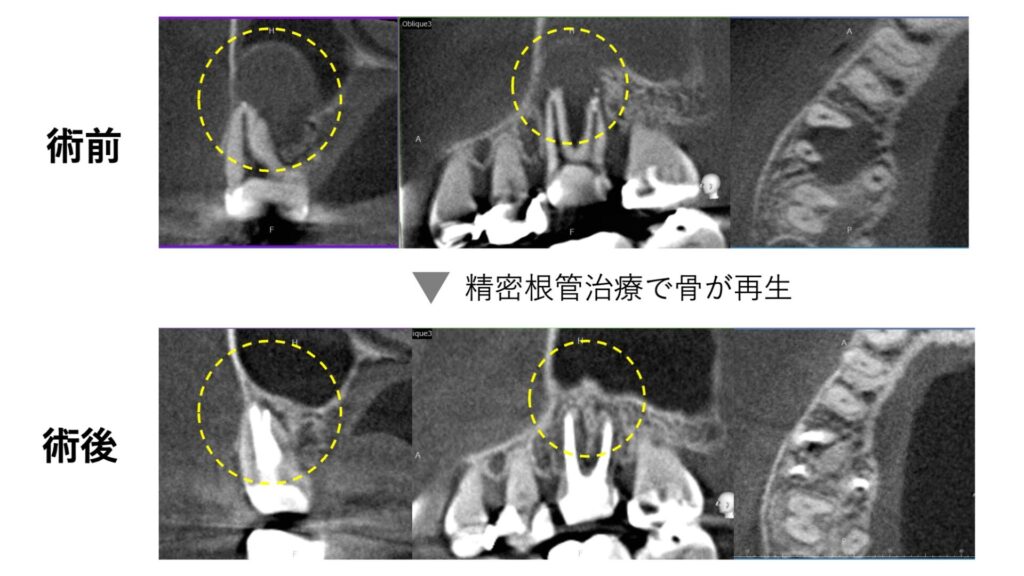

特に重要なのが、CT画像の術前と術後の比較です。

根の先の黒い影は骨の吸収を表しており、骨が回復すると黒い影も消失します。術後6ヶ月の時点で、病変が治癒している場合は経過良好と判断し、そのまま術後12ヶ月まで経過観察となります。術後6ヶ月時点で術前と大きな変化がない場合は、治癒のためにさらなる時間が必要となります。

そのため、手術後の通院は、 1週間後の抜糸、6ヶ月後のフォローアップ、12ヶ月後のフォローアップの3回が目安となります。

術後の痛みや腫れなどのケアについて

嚢胞摘出術(歯根端切除術)は外科治療であるため、術後に痛みや腫れ、患部(歯肉)からの出血などが起こります。特に、血圧が高い患者様や出血傾向がある患者様の場合、術後数日はじわじわと患部から血が滲んだり、腫れやすい傾向があります。

また、歯肉を切開するため、治癒後に歯肉がわずかに退縮(下がる)ことや、処置に伴い唇や口周りに内出血による青あざが生じることもあります。

▼痛みに対して:処方した痛み止めを服用してコントロール(術後2〜3日がピーク)

▼腫れに対して:翌日まで:患部を冷やす 2日目以降:患部を温める(術後2〜3日がピーク)

▼内出血に対して:青あざから徐々に黄色くなり、1〜2週間かけて自然に消失

▼出血に対して:ガーゼやティッシュで20分程度軽く圧迫する(出血を助長するので、術後は決して傷口を触ったり唇をめくって確かめたりしない)

残念ながら、身体に行う外科治療である以上、痛みや腫れを100%回避することはできません。外科治療に伴う痛みや腫れのピークは、基本的には術後2〜3日であり、多くの症状は1〜2週間程度でほとんど消失します。しかし、稀に違和感や不快感、鈍痛といった症状が数週間持続することもあります。

歯根嚢胞の手術にかかる費用と期間

歯根嚢胞の手術はいくらかかるのか?その期間は?多くの患者様が気になるポイントを解説します。

歯根端切除術の費用

歯根端切除術の費用は、保険診療なのか自由診療なのかで異なります。保険診療の場合、使用できる材料や術式に制限があります。髙井歯科クリニックでは、保険制度にとらわれないベストな治療を行うために、自由診療による手術を行っています。

目安として当院の治療費用については、以下の通りです(いずれも税込)。

- 歯根端切除術(前歯) :143,000円

- 歯根端切除術(小臼歯):165,000円

- 歯根端切除術(大臼歯):187,000円

- 1週間後 抜糸 :1,100円

- 6ヶ月後 経過観察:3,300円

- 12ヶ月後 経過観察:3,300円

ただし歯根端切除術の費用については、クリニックにより様々です。

他院様の費用について詳しくは、受診中あるいは受診を検討しているクリニックにお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

治療期間の目安

歯根嚢胞の手術(歯根端切除術)は、治療自体は1回で完了します。術後の腫れや痛み、出血、不快感についても、概ね1〜2週間程度で軽減する方がほとんどです。

その後のフォローアップは、術後12ヶ月がひとつの目安となります。

そのため、治療は1回で終わるが、術後1年は様子見が必要といえます。

歯根嚢胞手術のリスクと注意点

ここでは、歯根嚢胞手術のリスクと注意点をお伝えいたします。

①感染や再発の可能性

歯根嚢胞手術のリスクとして、再感染や再発が挙げられます。多くの文献で、感染源を取り除けば病変は治癒することが報告されていますが、可能性は0ではありません。

また、歯根端切除の術式も、昔と今とでは考え方がアップデートされ、進歩しています。旧来の方法(マイクロスコープなし、根の先の詰め物なし)で行われた場合、膿(嚢胞)は取り除いたものの、根の先の処置が不十分であることから、病変(嚢胞)が再発するリスクが高いと言われています。

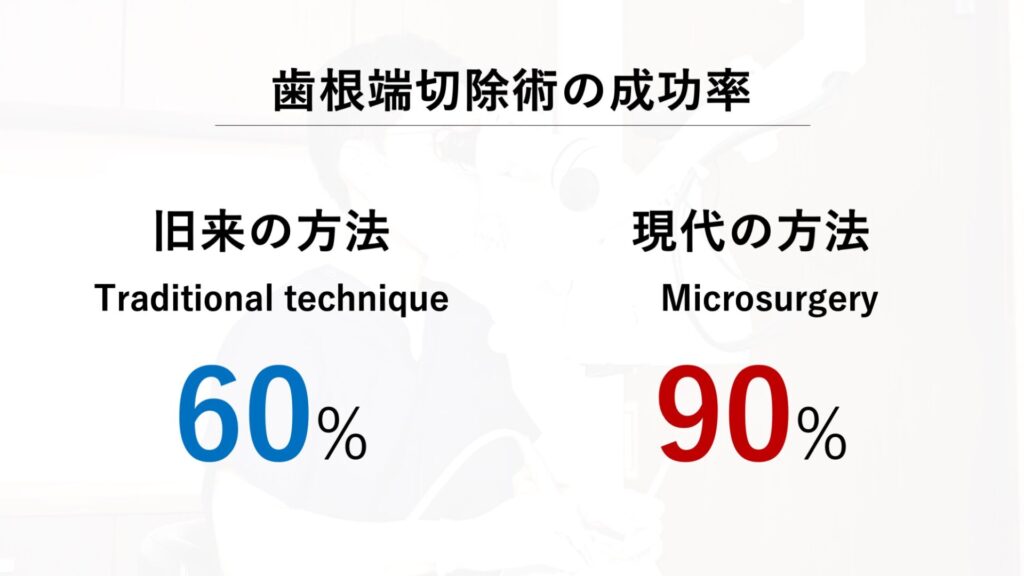

成功率の観点からみても、旧来の方法で行われた歯根端切除術の成功率はおよそ60%程度であるのに対し、マイクロスコープを使用したマイクロサージェリーでは成功率は90%以上と、両者の間で大きな差があることが報告されています。

以下の患者様は、過去に歯根端切除術を受けたものの再発し、再度外科治療が必要となった患者様です。

⚠️歯根嚢胞の手術(歯根端切除術)の専門的な解説

マイクロスコープが普及していない時代には、歯根端切除術は、「根の先の膿を取り除き、根尖を切る」ということに主軸が置かれていました。しかし、現代の歯根端切除は、根の先の処置、具体的には根尖を切除する角度(従来は斜めに切除していたが、象牙細管が露出し再感染リスクが高いため、垂直に近い角度での切除が推奨)や、切断面の精査、逆根管形成の必要性、そして逆根管充填時のMTAセメントの使用など、成功率をあげるためにすべての手技がアップデートされています。

また、一般歯科や口腔外科では、”根の先の膿を取る”ことを第一に治療が行われています。しかし、歯根嚢胞の原因は根の中の細菌感染であるため、根の中の感染を取り除けば、膿(嚢胞)そのものは身体の免疫力によって治癒します。つまり、歯根嚢胞は根尖性歯周炎の延長であり、歯内療法領域の専門分野であるといえます。

現在、歯根嚢胞の手術は口腔外科と歯内療法どちらの領域でも行われています。それぞれが専門としている領域ですが、「膿を取り除くことを主軸とするなら口腔外科」「歯の問題を治すことを主軸とするなら歯内療法」という両者の違いがあるといえるでしょう。

②骨や歯への影響

歯科医院を受診し、「歯根嚢胞ですね」と言われる歯の場合、その多くは根の先の骨が大きく吸収しています。しかし、吸収して溶けて無くなった骨は、たとえその範囲が大きくても、根管の感染源を取り除くことで、体の免疫力で再生します。

以下は、手術ではなく根管治療のみで歯根嚢胞(と他院で診断された歯)が治ったケースです。

上顎洞に達する大きな膿の袋は消失し、失われた骨が回復・再生していることがわかります。

一方、歯根端切除術による歯の影響として、歯の根が短くなることが挙げられます。切除するのは先端の細い部分なので、歯が骨に埋まっている面積はほとんど変わりません。しかし、元々歯が短い場合は、骨に埋まる部分が少なくなるため、わずかに歯の動揺が残る可能性もあります。

③麻酔や合併症のリスク

もし仮に、上記のような上顎洞に達する病変を外科的に取り除こうとすると、局所麻酔では対応できず、全身麻酔での処置が必要となるかもしれません。特に口腔外科では、膿を取り除く際に、全身麻酔下での嚢胞摘出術が推奨される傾向にあります(病院や担当医にもよります)。

しかし、通常の根管治療の場合や、あるいは歯根端切除術の場合、全身麻酔は必要なく、通常の局所麻酔のみで対応が可能です。なぜなら、最も重要視するのは「物理的に膿を取ること」ではなく「根の先の感染を取り除くこと」だからです。

髙井歯科クリニックの治療方針

最後に、大阪で歯根端切除術(歯根嚢胞手術)を数多く手がける、髙井歯科クリニックの治療方針についてご紹介します。

できる限り歯を残す方針

髙井歯科クリニックでは、大切なご自身の歯を残すことを重視しています。特に、他院では抜歯と言われる歯根嚢胞があっても、精密な治療によって歯を残す可能性を第一に考えます。

特に歯根嚢胞は、診断から治療方法に至るまで、歯科医院によってその判断は大きく異なります。多くの経験を積んだ歯内療法(根管治療)専門医が、初診時の検査から治療まですべて担当します。安心してご相談ください。

再治療を防ぐための精密根管治療

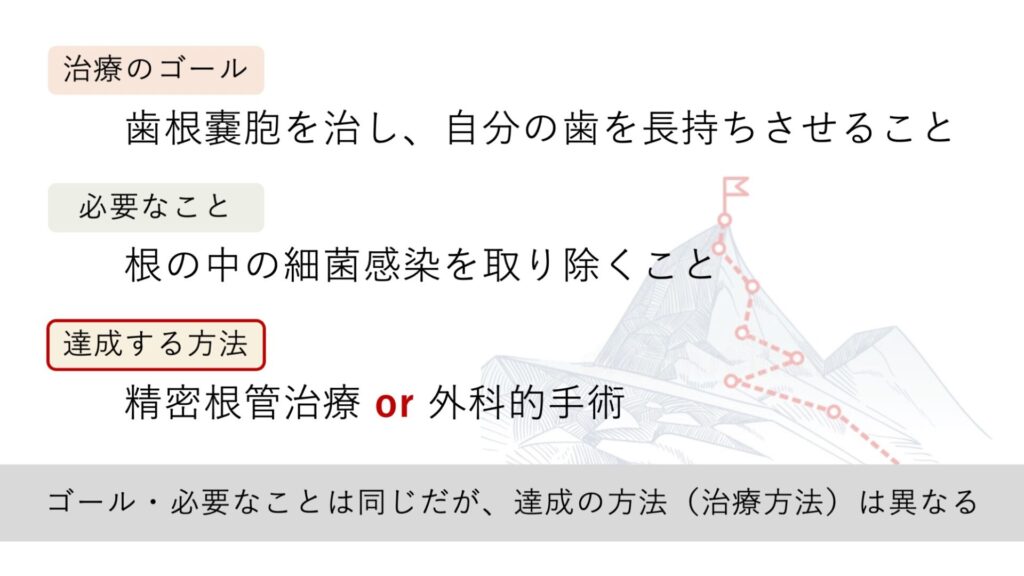

専門医であれば、歯根嚢胞と診断された歯に対して、治療のゴール(病気を治すこと)や、達成すべき必要なこと(細菌感染をコントロールすること)の、いわゆる診断の部分で大きく異なることはありません。

しかし、それを達成するために、通常の根管治療を第一選択とするか、外科的手術(歯根端切除術)を第一選択とするかは、歯内療法専門医でも異なります。

髙井歯科クリニックでは、以下のような治療方針で歯根嚢胞の治療を行なっています。

- まず第一は非外科での通常の精密根管治療を行い、もしも治癒しなければ外科的手術へ移行する

- 再治療を防ぐために、精密な根管治療を行う

- もしも根管治療よりも外科的手術の方が歯にとってメリットがある場合は、初めに外科的手術をご提案する

多くの患者様にとって、外科的な手術はできれば避けたい治療だと考えています。そのため、髙井歯科クリニックでは、まずは外科ではなく非外科での根管治療で治る可能性を探り、治療方針のご提案をいたします。

外科処置を選択する際の判断基準

外科治療を行う場合、その介入は慎重に判断しなければなりません。なぜなら、外科治療は患者様にとっても負担が大きい治療だからです。

歯根端切除術(歯根嚢胞の手術)は、歯科医師により治療結果が大きく左右されます。

どのような治療でも100%成功するものはありませんが、できる限り成功率を高めるため、そして治療を受けていただいた患者様の歯を長持ちさせるため、最大限の治療を行うことが必要といえます。

静脈内鎮静法を使用した不安の少ない治療も可能

歯根端切除術(歯根嚢胞手術)は、全身麻酔ではなく、まずは通常の根管治療を行い、それでも治らない場合には局所麻酔での外科治療で治すことができます。しかし、「ラバーダムを使った治療が心配」「やっぱり外科治療は不安がある」という患者様に対しては、静脈内鎮静という方法があります。

静脈内鎮静とは、麻酔科の専門ドクターに来てもらい、ウトウトと眠ったような状態で歯科治療を受けることをいいます。

髙井歯科クリニックでは、経験豊富な歯科麻酔専門医の先生とともに、静脈内鎮静下での精密根管治療や歯根端切除術を数多く手掛けています。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

>>眠った状態で根管治療を受けたいと来院した40代女性患者様|静脈内鎮静下で眠ったまま行う精密根管治療

まとめ:歯根嚢胞手術は「正しい診断の上で選択される最終手段」

歯根嚢胞の手術は、その診査や診断、治療方法の決定から実際の治療にいたるまで、歯科医師の知識や技術、経験によって全く異なる結果となる治療のひとつです。当院にお越しになる患者様の中でも、前医での説明と、当院でご説明する内容とのギャップに驚かれる方も少なくありません。

医療は日々進歩しており、その知識や技術もアップデートが必要です。特に歯根嚢胞は、考え方や推奨される治療方法が昔と今とで大きく異なっています。そのため、現時点で最良と考えられるエビデンスに基づき、意思決定がされることが望ましいといえます。

本記事の内容が、歯根嚢胞で手術が必要と説明を受けた患者様にとって、よりよい選択ができるための手助けになれば幸いです。

関連記事

>>「歯根端切除が必要」と言われた方へ|本当に外科手術は必要?外科手術をせずに治す方法とは?

>>根管治療の“専門”って何が違う?”専門医”による治療を大阪で選ぶ理由

>>外科的歯内療法とは?歯根端切除術・意図的再植術の違いや選択肢を解説

監修者情報

院長 髙井 駿佑

経歴

- 2007年 県立宝塚北高等学校 卒業

- 2013年 国立鹿児島大学歯学部 卒業

- 2014年 大阪大学歯学部附属病院 総合診療部 研修修了

- 2016年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 勤務

- 2019年 医療法人晴和会うしくぼ歯科 副院長 就任

- 2023年 髙井歯科クリニック 開院

資格

- 日本歯内療法学会 専門医

- 米国歯内療法学会 会員

- 日本外傷歯学会 認定医